uchebniki_ofitserova / История мировых цивилизаций.Фортунатов

.pdfВ царствование Кристиана VII (1766–1808) проводились реформы в дух «просвещенного абсолютизма». Лейб-медик короля, немецкий врач Иоганн Фредерик Струэнзе за 1,5 года (сентябрь 1770 – январь 1772) издал свыше тысячи законов и распоряжений. Он упразднил Совет министров и сосредоточил в своих руках все управление государством, отменил синекуры и раздачу министрами должностей род- ственникам-аристократам, преобразовал полицию, финансовое управление, уменьшил расходы королевского двора, провел реформу суда, отменил цензуру и ввел свободу печати, реорганизовал университет. Помещикам было запрещено увеличивать размер барщины и сдавать крестьян в солдаты. Натуральные повинности крестьян были заменены денежными.

• Имена. Жан Батист Бернадот

Жан Батист Бернадот (1763–1844). Родился во Франции, в семье небогатого адвоката. Сделал военную карьеру во время наполеоновских войн (1792-й – лейтенант, 1794 й – бригадный генерал). Занимал крупные государственные посты (наместник, министр, командующий армией), успешно командовал войсками и в 1804 г. стал маршалом.

В 1810 г. с согласия Наполеона был избран шведским кронпринцем под именем Карла Юхана, принял лютеранство, был усыновлен слабым королем Карлом XIII и стал фактическим правителем Швеции. Был женат на Дезире Клари – дочери марселъского судовладельца. Русскому разведчику в Париже А. Чернышеву Ж. Б. Бернадот обещал, что установит хорошие отношения с Россией, с которой Швеция действительно больше впоследствии не воевала. «Счастье Швеции зависит от мира с Россией», – считал Карл Юхан и перешел на сторону антинаполеоновской коалиции: в 1812 г. заключил союз с Англией и союзный договор с Россией. Командовал стотысячной северной армией союзников в «битве народов» под Лейпцигом в 1813 г. Рассчитывал стать французским императором, но Александр I предпочел Бурбонов. Дания отказалась в пользу Швеции от Норвегии, с которой была установлена уния. В 1818 г. вступил на престол под именем Карла XIV Юхана. Управлял решительно, но в соответствии с Конституцией. Положил начало династии Бернадотов, которая правит Швецией до настоящего времени.

С помощью интриги Струэнзе был арестован и казнен. Его реформы были приостановлены, но отменить движение страны по буржуазно-либеральному пути реакционерам не удалось.

В 1788 г. было ликвидировано прикрепление крестьян к земле. В 1792 г. отменено общинное землевладение и уничтожена чересполосица. Крестьянам помогала Государственная кредитная касса. При сдаче помещиком в аренду земли, построек и оборудования интересы крестьян защищали присяжные оценщики. Землевладельцы были обязаны снабжать арендаторов инвентарем, семенами и пр. Запрещалось сгонять рестьян с земли и сносить крестьянские дворы. В деревне образовался слой зажиточных крестьян. Постепенно сокращалась численность крестьян бобылей и домовников (батраков с наделами). Сельское хозяйство Дании получило мощный импульс к своему развитию[170].

• Имена. Николай-Фредерик-Северин Грундтвиг

Николай-Фредерик-Северин Грундтвиг (1783–1872). Выдающийся датский просветитель начинал свою деятельность в качестве священника, поэта, проповедника и основателя секты свободных христиан. Активно пропагандировал свои религиозные воззрения, защищал Святое Писание от искажений. В статье «Следует ли продолжать лютеровскую реформацию» (1830) доказывал, что реформация необходима не только в церкви, но и в государстве и в школе. Грундтвиг ратовал за народную свободу, за образование в строго национальном духе, за сохранение чистоты родного языка, за широкое приобщение народа к образованию. По его инициативе в 1843 г. были созданы высшие народные образовательные заведени (народные университеты), которые получили распространение по всей Скандинавии и Финляндии. Участвовал в составлении датской Конституции, был членом законодательного собрания. В 1861 г. был возведен в сан епископа. Был сторонником полной свободы религиозной совести и отделения церкви от государства. В Дании популярны «Мифология Севера», «Всемирная хроника», исторические драмы, «Песни, посвященные датской церкви» и другие произведения Грундтвига. Его считают духовным отцом нации.

ВНорвегии, входившей в состав Датского государства, с середины XVIII в. успешно развивалась внешняя торговля. Вывозилась продукция горной, железоделательной промышленности, рыба, лес и т. д. Норвегия, единственная страна в Европе, не знала крепостного права. Крестьяне и рыбаки упорно боролись против податного гнета, против торговцев-посредников и ростовщиков.

Врезультате наполеоновских войн Норвегия с 1814 г. находилась в унии со Швецией. При этом Норвегия обладала собственной конституцией, имела парламент, правительство, суд, свои финансы, администрацию и армию. Но самостоятельность страны была ограничена в ряде экономических и внешнеполитических вопросов. Усиление норвежской буржуазии на протяжении XIX в. и сопротивление шведских правящих кругов привели к тому, что в 1905 г. норвежское правительство объявилооб отделении Норвегии от Швеции. Во время всенародного референдума норвежский народ поддержал решение правительства. Шведскому правительству пришлось признать независимость Норвегии. Первым иностранным государством, признавшим независимую Норвегию, была Россия.

• Мужчина и женщина в истории цивилизаций

«Брак – самый важный шаг в жизни норвежской девушки – обычно совершается с большими церемониями. Не будь мы на суровом севере, можно было бы вообразить себя перенесенным на восток, судя по некоторым обычаям. Хорошие предзнаменования много значат при совершении брака, и норвежцы, насколько возможно, сами способствуют их появлению. Накануне свадьбы невеста берет к себе на кровать грудного малютку мужского пола, с тем чтобы ее первый залог любви был мальчик. Если свадебный поезд направляется в церковь или в деревянный собор (такие составляют особенность северных городов), то музыканты должны строго наблюдать, чтобы на их скрипках не лопнула струна, т. к. это предвещает такое же горе, как ржание лошади или несвоевременный дождь. Мы видели ранее, что шведский жених подходит к самому алтарю с кнутом. Норвежской невесте нечего

опасаться этого наружного признака грубой власти ее будущего супруга, т. к. со своей стороны у нее есть средство парализовать у алтаря его властолюбивые наклонности: ей стоит только во время венчания выдвинуть правую ногу немного более вперед, чем у жениха, и она может быть уверена в своем торжестве»[171].

Глава 2

Догоняющая модель цивилизационного развития

§ 8. Судьба Египта

Османская империя на протяжении XVI–XVIII вв. являлась одним из наиболее крупных государственных образований и располагалась на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. Системы управления строились в соответствии с особенностями местной социально-экономической и политической жизни.

Особым политическим статусом обладал Египет. На него не распространялась османская система феодального землевладения. При весьма разветвленной структуре управления главную роль играли руководители отдельных областей, опиравшиеся на вооруженные силы (мамлюков). Египетская политическая элита тяготилась зависимостью от Порты и вела упорную борьбу за суверенитет.

В 60-е гг. XVIII в. бывший рядовой мамлюк, получивший титул Али-бея, победил всех своих противников, объявил себя шейх аль-баладом (главой мамлюков, численность которых увеличил) и уменьшил жалованье турецким солдатам из оккупационных войск. Османский султан предписал египетскому паше убить Али-бея. Указ был перехвачен и использован для провозглашения независимости Египта. Али-бей принял титул «султана Египта и обоих морей».

Али-бей прекратил выплату дани Порте, упорядочил сбор налогов и таможенных пошлин, поощрял развитие внешней торговли. Он присоединил к Египту Аравийский полуостров и начал завоевание Сирии. Али-бей получил значительное количество оружия и боеприпасов от России, которая в это время воевала с Турцией (войн 1768–1774 гг.). Однако в результате измены мамлюкских беев Али-бей был пленен. Турецкие султаны умело использовали борьбу за власть между египетскими беями, чтобы сохранять контроль над Египтом.

Египет являлся наиболее развитой и богатой частью Османской империи. Основу экономики составляло высокоразвитое земледелие. В Египте выращивались в большом количестве зерновые культуры.

Как и во времена Древнего Египта, земледелие базировалось на бассейновой системе орошения. Нил по-прежнему был главным кормильцем. Использование его водных ресурсов с помощью дамб, плотин, водоподъемных сооружений было предме-

том постоянного внимания центральной власти и местной администрации. Египетские феллахи (земледельцы, крестьяне) со своих небольших участков получали по нескольку урожаев в год. Фактически они были прикреплены к земле и не имели права покидать свои наделы. Общее число налогов, повинностей и поборов доходило до 70. В Египте не существовало постоянной единицы измерения земельной площади. Не было и единых весовых единиц. Но налоговое обложение носило дифференцированный характер, учитывало качество земли, близость к оросительным системам и т. д. С феллахов взимали от одной четверти до одной трети урожая. Поземельный налог и другие поступления от крестьянства составляли свыше 60 % ежегодных доходов казны.

Вегипетскую деревню постепенно проникали товарно-денежные отношения. Лен, пшеница, рис почти полностью продавались в другие страны. Все шире применялся труд наемных работников. К концу XVIII в. существовали детально разработанные ставки оплаты труда наемных работников в натуральном или денежном выражении.

В1797–1801 гг. Наполеон Бонапарт попытался подчинить себе Египет. Он разбил мамлюков в сражении у пирамид, занял Каир и другие египетские города. Делал попытки упорядочить управление и заигрывать с местным населением.

Однако вскоре началось форменное ограбление Египта. Имущество многих мамлюков конфисковывалось, а на их семьи налагалась контрибуция. Купечество и даже вакуфные (церковные) земли должны были платить огромные налоги. Французские солдаты грабили караваны, занимались мародерством. В течение 40 месяцев французская казна выкачала из Египта 80 млн франков[172].

Тем временем англичане разбили французский флот. Муэдзины с минаретов призвали к восстанию. Наполеон тайно покинул Египет. В бой вновь вступили мамлюки. Французская армия капитулировала. Египтяне отразили вторжение захватчиков и избежали колониального порабощения.

В1803–1812 гг. власть в Египте сосредоточил в своих руках энергичный полковник Мухаммед Али (1769–1849), который сумел нанести поражения и туркам, и англичанам. Он ликвидировал полунезависимые княжества и устранил с политической арены видных религиозных деятелей.

Мухаммед Али старался сделать Египет политически и экономически независимым государством, провел едва ли не самые интересные реформы за всю историю Во-

стока[173].

Последовательно наводился порядок в аграрной сфере. Конфисковывались и облагались налогом все земли, захваченные у общин и не имевшие документов на право владения. Все земли были переписаны (составлен новый кадастр), и установлена единая мера земельной площади для всего Египта (стандартный феддан составлял 0,42 га). За крестьянами закреплялись участки земли в 3–5 федданов (поземельная мера) и налог с каждого феддана. Произвольные поборы и многочисленные повинности отменялись. Мультазимы (помещики) вместо права собирать налог стали получать пенсии от государства. Вакуфные земли также были поставлены под контроль государства. Содержание мечетей, школ, больниц, приютов и других религиозных благотворительных заведений возлагалось на государство. Служители ислама также стали получать пенсии.

Наиболее реакционная группировка феодалов была уничтожена. Доходы государства быстро росли. Крестьяне фактически были прикреплены к месту жительства, не

могли покинуть свои деревни без разрешения старосты.

Государство осуществляло широкое ирригационное строительство. Строились и обновлялись каналы. Была построена первая плотина, преградившая течение Нила у Каира. В Нижнем Египте постепенно стали сочетать бассейновую систему орошения с круглогодичной. Это позволило более интенсивно использовать посевные площади.

Мухаммед Али ввел монополию государства в области торговли, сельского хозяйства, ремесленного производства. Государство предписывало крестьянам выращивание определенных сельскохозяйственных культур. Урожай, товарные культуры – хлопок, рис, индиго – скупались государством по низким ценам и шли на экспорт по цене, которая в 2–3 раза превышала закупочную. Ремесленные изделия также скупались государством для последующей реализации. Мануфактуры и фабрики зачастую принадлежали лично Мухаммеду Али и его родственникам. В течение короткого времени в стране было построено несколько десятков суконных, хлопчатобумажных, полотняных и шерстечесальных фабрик. Под Каиром появился свой «египетский Манчестер» – Булак. Продажа готовых тканей приносила казне огромные доходы. Мухаммед Али запретил вывозить из страны необработанный лен, но было налажено производство льняных тканей.

Египетские предприятия оснащались машинами, которые закупались в Англии и в других странах. Англичанин Галловей построил большой литейный завод с паровой машиной. В Александрии был построен морской арсенал, в подразделениях которого работало около 8 тыс. рабочих. Пороховые и селитряные заводы полностью удовлетворяли потребности египетской армии в порохе. Были сооружены также рисоочистительные, сахарные, стекольные заводы, некоторые из которых принадлежали частным лицам. Был построен канал, соединивший Александрию с Нилом, улучшены дороги, большое развитие получило пароходство на Средиземном море, но остался не реализованным проект строительства железной дороги.

Большая часть населения была превращена, по сути дела, в государственных крепостных. Рабочие казенных фабрик приписывались к ним и не могли покидать их без письменного разрешения властей. На некоторых фабриках рабочие жили в казармах, делились на батальоны и роты, проходили военные занятия под командой строевых офицеров. Широко применялся женский и детский труд. Мелкие ремесленники разорялись, феодальный цеховой строй разлагался. Иностранные купцы были лишены доступа к местным источникам сырья и продовольствия. Монополия на внешнюю торговлю защищала молодую египетскую промышленность от конкуренции европейских изделий.

Египетский правитель стремился создать национальный флот, сильную регулярную армию, которую набирали на основе рекрутской повинности из коренных жителей Египта. Новая армия состояла из пехоты, кавалерии и артиллерийских частей. Для обучения египетских войск приглашали иностранных военных специалистов, в основном французских и итальянских. Французские уставы и военные законы переводились на арабский язык и адаптировались к местным условиям. В стране открылись военные школы, военно-морское училище, Академия генерального штаба. Промышленность в основном работала на военные нужды, что позволяет говорить о складывании в Египте военно-промышленного комплекса. В 1831 г. в Александрии был спущен на воду первый стопушечный корабль. К 1840 г. общая численность египетской армии достигла 276 тыс. человек. Армия была обучена европейскими офицерами и

представляла собой внушительную силу.

Мухаммед Али стал посылать египетскую молодежь на обучение в Европу. В Египте были открыты светские школы, где обучали арабскому языку, истории, рисованию. Гражданские училища давали инженерное, политехническое, медицинское, ветеринарное, сельскохозяйственное, музыкальное образование. К концу 30-х гг. XIX в. около 9 тыс. учеников находились на полном государственном обеспечении, получая квартиру, питание, одежду и стипендии. Начала работать первая типография, в которой печатались книги на арабском, персидском и турецком языках. Стали выходить газеты (первая – «Египетские новости»). Были созданы обсерватория и национальная библиотека в Каире[174].

От больших успехов во внутренней политике у правителей обычно начинается «головокружение» и утрачивается способность объективно анализировать ситуацию. Во все времена правители, а также их «окружение» наиболее важным делом считали расширение территории собственного государства и увеличение числа подданных за счет соседей. Не был исключением и Мухаммед Али.

В1811–1818 гг. он стремился подчинить себе ваххабитское государство саудитов. Предлогом был «неправильный» ислам местных правителей. Реальной целью являлось установление контроля над богатой Аравией, перекрестком важнейших торговых путей. С большими потерями египетские войска заняли практически всю Аравию, но

в1840 г. в результате антиегипетских восстаний и давления европейских стран были выведены.

В1820–1822 гг. была занята большая часть территории Судана, богатого ценными породами древесины, слоновой костью, золотом; оттуда вывозили рабов.

В1824–1827 гг. египетские армия и флот жестоко подавляли греческое националь- но-освободительное движение. Они захватили Крит, Морею и даже вступили в Афины. Но в бухте Наварин (Южная Греция) соединенные эскадры Англии, Франции и России разбили египетский и турецкий флоты. Войска Мухаммеда Али покинули греческую территорию, т. к. столкнулись с интересами более сильных стран.

Все эти годы Египет формально считался частью Османской империи и действовал как бы по поручению и приглашению турецких султанов. Но в 1831–1833 гг. Мухаммед Али решил воспользоваться тем, что турецкая армия была ослаблена после недавней войны с Россией (1828–1829 гг.). Турки потерпели ряд поражений, т. к Египту оказывала поддержку Франция. От окончательного разгрома Турцию спасло вмешательство России, высадившей в 1833 г. десант на Босфоре. Египетские войска в этот момент уже подходили к Стамбулу. По соглашению 1833 г. фактически произошел раздел Османской империи. Под управлением Мухаммеда Али оказались Египет, Судан, Аравия, Сирия, Палестина, Крит, Киликия. Это была вершина успехов египетского паши.

• Инновации. Суэцкий канал

Египет занимал важное геополитическое положение и находился в центре международной борьбы за влияние в этом регионе. В 1854 г. бывший французский консул в Египте Фердинанд де Лесепс получил разрешение на строительство канала через Суэцкий перешеек. На строительстве было занято до 20 тыс. феллахов – мобилизованных местных крестьян. Использовались 60 специально сконструированных экскаваторов. Было вынуто 75 млн м3 грунта. Канал длиною 161 км, глубиною

16,2 м и шириною 120–318 м соединил Красное море у г. Суэц со Средиземным морем у г. Порт-Саид. Канал был открыт в 1869 г. и позволил существенно сократить путь из Европы в Индию и Китай. Он сыграл важную роль в развитии мировой торговли.

Англичане, как и русские, опасались усиления Мухаммеда Али, который отказался подписать с ними неравноправный торговый договор. В результате новой войны 1839–1840 гг. на стороне Турции выступила Англия, которая организовала интервенцию против Египта. Под угрозой бомбардировки Александрии английским флотом египетский паша капитулировал. Мухаммеду Али оставили только Египет и Судан. Египетская армия подлежала сокращению более чем в 10 раз. Все государственные монополии были отменены. Египет был открыт для иностранных держав. Началось его закабаление. Сам Мухаммед Али отошел от государственных дел, передал управление страной старшему сыну. Вскоре сын и отец умерли.

§ 9. Турция – «больной человек Европы»

Реформы проводились даже в Турции. Милитаризм и паразитизм, лежавшие на протяжении веков в основе существования турецкой империи, в сочетании с экономическим отставанием от ведущих европейских держав (натуральное хозяйство, распыленность ремесел, слабость городов и промышленности) привели к затяжному кризису Турции, к превращению ее в «больного человека» (слабеющее государство) Европы. Процесс «выздоровления» этой мусульманской страны, пути ее исторической трансформации могут служить еще одним ярким примером того, что социаль но-политическое творчество в рамках «модернизации» и «вестернизации» требует разрешения множества национально-специфических проблем, а проблема «реформы

–революция – реакция» имеет множество вариантов.

Ввойнах с Россией и Францией Турция понесла значительные территориальные потери на Балканах, в Трансильвании и на Кавказе. Обособились берберские княжества Аравии. В 1829 г. при поддержке европейских держав независимость получила Греция. В 1830 г. была признана автономия Сербии. В 1829 г. Франция установила протекторат над Алжиром. Старая военно-ленная система не позволяла Турции сформировать современную и многочисленную армию. Развитие морской торговли, давление европейского капитала на восточном направлении создавали угрозу превращения Турции в полуколонию. Внутри страны сохранялось немало феодальных пережитков, проблемой являлось резкое правовое неравенство мусульман и иноверцев.

Впервой трети XIX в. стало формироваться новое войско на основе рекрутских наборов с унифицированным вооружением и государственным обеспечением. Был ликвидирован корпус янычар, разгромлено восстание гвардейцев, мусульманских фанатиков, распущены некоторые мусульманские ордена. Местное управление было унифицировано. Великий визирь стал премьер-министром, появились правительственные советы и министерства.

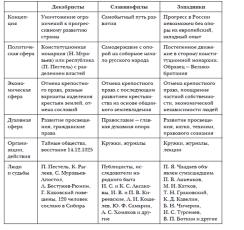

С 1839 г. по начало 70-х гг. XIX в. в турецком обществе проводились реформы, которые получили название танзимат («упорядочение», «реформы «преобразования»). Султан Абдул-Меджид реализовал программу, которую разработал бывший посол во Франции, министр иностранных дел Мустафа Решид-паша (1800–1858). В султанском манифесте (1839 г.) впервые в мусульманско-восточной традиции содержалась идея гражданского равенства и обеспечения естественных

прав человека. Декларировались свобода собственности, безопасность жизни, охрана чести и достоинства «без различия вероисповедания и национальной принадлежности». Запрещалась конфискация имущества, вводились соразмерные налоги, ужесточалось преследование взяточничества, армия перестраивалась по прусскому образцу.

При управителях крупных территориальных образований – вилайетов и санджаков – были созданы меджлисы – совещательные органы с участием даже немусульман. В 1856 г. было провозглашено полное равенство мусульман и немусульман включая политические, личные и имущественные права. Иностранцы получали право на недвижимость в империи, уравнивались в налоговом отношении. Общины греков, армян, евреев и другие получили официальный статус, и немусульмане, составлявшие большую часть городского, торгово-ремесленного населения, образованных слоев, стали допускаться к государственной службе. Были реорганизованы система юстиции, тюрьмы, были упразднены следственные пытки, началась кодификация законодательства.

В городах отменили цеховые регламенты. Создавалась сеть светских образовательных учреждений под руководством созданного министерства просвещения. Европеизация страны обеспечивалась предоставлением прав и льгот иностранному капиталу, благодаря режиму капитуляций, в соответствии с которым иностранцы получали значительные таможенные льготы, были неподсудны местным властям и т. д. Турция начала втягиваться в мировой рынок, стали развиваться промышленность, дороги, связь. Одновременно росло национальное самосознание, формировалась интеллектуальная оппозиция.

Вершиной Танзимата стало принятие Конституции в 1876 г. Движение «новых османов» считало, что это позволит получить поддержку европейских стран в борьбе с Россией. За подданными султана признавались неотъемлемые гражданские права независимо от вероисповедания и национальности – на личную свободу, собственность, право заниматься любой промышленной деятельностью согласно законам, на свободу печати, право на занятие любых административных должностей. Предусматривался созыв двухпалатного парламента. Члены Сената назначались султаном пожизненно. Нижняя палата избиралась. Султан назначал правительство, мог распустить парламент, мог объявить военное положение, он контролировал внешнюю политику, обнародовал законы.

Парламент был действительно созван, но очень быстро распущен. Многие «новые османы» были казнены. При слабом султане у клерикально-дворцовой оппозиции хватило сил совершить государственный переворот и установить режим «зулюма» (деспотии, тирании). Эпоха Танзимата в истории Турции закончилась. Конституция 1876 г. прекратила свое действие.

§ 10. Цивилизационное отставание России

Главным богатством страны была огромная территория. Земля, леса, полезные ископаемые, запасы пресной воды – ко всему этому потенциальному богатству нужно было приложить творческий заинтересованный труд населения, которое постоянно росло. Долгое время в Сибирь отправлялись лишь служилые люди, да каторжники.

На протяжении ста с лишним лет правящий Дом Романовых и правившее дворянское сословие больше всего опасались того, что народ станет богаче и слишком много о себе возомнит по примеру голландцев, англичан, американцев и французов.

При просвещенном императоре АлександреI(1801–1825) по предложению М. М. Сперанского (1772–1839), с 1803 г. по указу о вольных хлебопашцах помещики могли по своему желанию освобождать крестьян с землей за выкуп. Каждый свободный хлебопашец получал определенный участок в собственность. Предоставление земли было обязательным условием, т. к. государство боялось превращения крестьян в нищих. Но до 1860 г. на таких условиях были отпущены лишь 112 тыс. помещичьих крестьян, или около 0,5 % их общей численности. (По дореволюционным данным, «вольными хлебопашцами» в 1817 г. числились 23 187 душ мужского пола, в 1851 г. – 137 034 души мужского пола.) В целом же расчет на милосердие, гуманность и добровольное освобождение крестьян самими помещиками не оправдался. В Прибалтике с 1804 г. крестьян стали освобождать без земли и без выкупа, но с правом приобретать землю. Этим воспользовалась зажиточная часть крестьян. Началось формирование хуторских хозяйств.

В 1861 г. крестьяне были освобождены от крепостного права. Но частными собственниками земли с правом свободного распоряжения они не стали. Зависимость от помещика для крестьян поменялась на зависимость от государства, которому крестьяне должны были платить выкупные платежи и различные налоги, а также от общины, из которой крестьяне могли уйти, но… без земли.

Частная собственность на землю в нашей стране существовала около тысячи лет, но лишь в 1906 г. крестьяне получили возможность выходить из общины с землей, которая становилась их частной собственностью. 2,5 млн хозяйств из 10 млн воспользовались этой возможностью. Но «фермерами» – хуторянами и отрубниками – стала лишь половина. Самодержавное государство оказало крестьянству самую минимальную помощь, опасаясь недовольства со стороны помещиков. 3,5 млн мигрантов уехали за Урал, но больше миллиона вернулись обратно.

• Имена. Петр Аркадьевич Столыпин

Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) – из потомственных дворян. Выпускник Петербургского университета. Находился на государственной службе, в том числе был гродненским и саратовским губернатором. С 1906 г. министр внутренних дел и председатель Совета министров. Проводил аграрную реформу. Положил начало реформе местного самоуправления, введению всеобщего начального обучения и т. д. Жестко подавлял восстания в Саратовской губернии в 1905–1906 гг.,

был инициатором создания военно-полевых судов, участвовал в разгоне 1-й и 2-й Государственной дум, в проведении «третье-июньского переворота», использовал провокацию и террор в борьбе с левым движением. В 1911 г. Столыпин был смертельно ранен эсером Д. Г. Богровым, двойным агентом полиции и революционеров.

Резко возросшая заинтересованность в результатах своего труда даже небольшой части крестьянства в сочетании с благоприятными погодными условиями обеспечила огромный рост сельскохозяйственного производства в 1908–1913 гг.

Многие настоящие патриоты России понимали, что без последовательных реформ в политической, экономической и социальной сферах Россия становится «собакой на сене». Лидеры мирового развития в перспективе это «сено» могли отобрать.

М. М. Сперанский наметил путь приведения социально-политического строя в соответствие с потребностями страны, с учетом передового мирового опыта и российских особенностей. Он подготовил проект всеобъемлющих реформ («Введение в уложение государственных законов», 1808–1809), который, к сожалению, не был реализован.

Модернизация страны, намеченная М. М. Сперанским, предполагала предоставление основным группам населения, в первую очередь крестьянству, большей свободы, больших возможностей проявить себя, увидеть свой собственный интерес в трудовой деятельности.

Впоследующие 100 лет российские монархи отвергали все предложения о модернизации социально-политического строя.

Вправление Александра I в основном под влиянием все того же М. М. Сперанского появились новые университеты, лицеи, гимназии. Реформатор был противником революции и рассчитывал, что постоянное увеличение числа образованных людей, нужных стране специалистов не только позволит развить производительные силы, но

ирасширит социальную и интеллектуальную базу постоянных реформ. В 1802 г. был создан Корпус лесничих и учебное заведение при нем. В 1809 г. появился Корпус инженеров путей сообщения и Институт Корпуса инженеров путей сообщения при нем. Трудно переоценить перспективное значение этих новых учреждений для освоения природных ресурсов страны.