- •Коэффициент эластичности

- •Обобщенный метод наименьших квадратов.

- •Регрессионные модели с переменной структурой

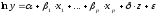

- •X1, x2,…, xk – экономические переменные.

- •Распространенность ручного труда на предприятиях одной отрасли в зависимости от уровня автоматизации производства.

- •Результаты однофакторного дисперсионного анализа (двухфакторной регрессионной модели с фиктивными переменными).

- •Зависимость расходов на антиквариат от доходов условных денежных единиц

- •77 См. Например, г. Аптон. Анализ таблиц сопряженности. Перевод с англ. М.: Статистика, 1982.

X1, x2,…, xk – экономические переменные.

Фиктивные переменные широко используются для оценки сезонных различий в потреблении. Подробный учет сезонного фактора при построении динамических моделей рассмотрен в главе 8.

Фиктивные переменные могут вводиться не только в линейные, но и в нелинейные модели, приводимые путем преобразований к линейному виду. Так, модель с фиктивными переменными может иметь вид:

,

,

где: z – фиктивная переменная.

Целесообразность такого вида модели диктуется характером связи между экономическими переменными:

.

.

Фиктивная переменная вводится в эту модель как очередной сомножитель Cz:

Логарифмируя данное выражение, получим модель:

,

,

которая равносильна

приведенной ранее

,

где параметры и случайная составляющая

представлены в логарифмах.

,

где параметры и случайная составляющая

представлены в логарифмах.

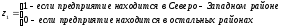

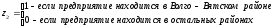

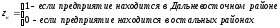

До сих пор мы рассматривали фиктивные переменные как факторы, которые используются в регрессионной модели наряду с экономическими переменными. Вместе с тем, возможна регрессия только на фиктивных переменных. Например, изучается дифференциация заработной платы рабочих высокой квалификации по регионам страны. Модель заработной платы может иметь вид:

где: y - средняя заработная плата рабочих высокой квалификации по отдельным предприятиям;

;

;

;

;

………………………………………………………………………………..

.

.

Поскольку последний район, указанный в модели, обозначен zk, то в исследование включено к+1 район.

В виду того, что

факторы данной регрессионной модели

выражены дихотомическими признаками,

параметры модели имеют свою специфику

по сравнению с традиционной их

интерпретацией. Параметр a

представляет собой среднее значение

результативного признака для базовой

группы

.

Параметр b

характеризует разность средних уровней

результативного признака для группы 1

и базовой 0 группы. Соответственно,

параметр bi

представляет собой разность между

.

Параметр b

характеризует разность средних уровней

результативного признака для группы 1

и базовой 0 группы. Соответственно,

параметр bi

представляет собой разность между

и

и

.

Иными словами, коэффициенты при z

отражают величину эффекта соответствующей

группы фактора z.

Рассмотрим применение данной модели

на следующем условном примере.

.

Иными словами, коэффициенты при z

отражают величину эффекта соответствующей

группы фактора z.

Рассмотрим применение данной модели

на следующем условном примере.

Таблица 3.5.

Распространенность ручного труда на предприятиях одной отрасли в зависимости от уровня автоматизации производства.

|

Уровень автоматизации производства |

Число заводов |

Процент рабочих ручного труда в общей численности рабочих |

|

|

на каждом заводе данной группы |

в среднем по группе |

||

|

Высокий |

8 |

31,37,38,39,35,32,34,34 |

35,0 |

|

Средний |

12 |

40,45,47,48,46,48,50,52,39,43,44,56 |

46,5 |

|

Низкий |

10 |

47,54,59,55,57,56,65,57,55,61 |

56,6 |

|

Итого: |

30 |

|

46,8 |

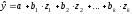

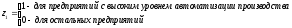

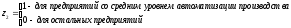

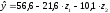

По данным этой таблицы рассматривается следующая регрессионная модель:

где: y - процент рабочих ручного труда в общей численности рабочих;

z - уровень автоматизации производства,

;

;

;

;

В качестве базовой группы, с которой ведется сравнение уровня занятости ручным трудом, выступают предприятия с низким уровнем автоматизации производства.

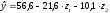

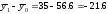

Модель регрессии, исходя из средних уровней, приведенных в последней графе таблицы 3.5., составит:

.

.

Она показывает,

что в предприятиях с низким уровнем

автоматизации производства средний

процент рабочих ручного труда равен

56,6. На предприятиях с высоким уровнем

автоматизации производства

распространенность ручного труда ниже

на 21,6 процентных пункта ( ),

а на предприятиях со средним уровнем

автоматизации производства - ниже на

10,1 процентных пункта (

),

а на предприятиях со средним уровнем

автоматизации производства - ниже на

10,1 процентных пункта ( )

по сравнению с предприятиями третьей

группы.

)

по сравнению с предприятиями третьей

группы.

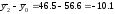

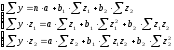

В справедливости данного уравнения регрессии можно убедиться, обратившись к методу наименьших квадратов. Применяя МНК, система нормальных уравнений составит:

В виду того, что переменные z принимают лишь два значения: 1 или 0, в данной системе имеем следующие равенства:

;

;

;

;

.

.

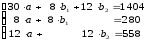

Соответственно, система нормальных уравнений составит:

Решая систему, получим: a = 56,6; b1 = -21.6; b2 = -10.1. Уравнение регрессии, как было показано ранее, примет вид:

.

.

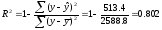

Индекс детерминации для данной модели составит:

,

,

что статистически значимо: F-критерий = 54,6; при α = 0,05 и при степенях свободы 2 и 27, F табличное = 3,35.

Поскольку коэффициенты при фиктивных переменных в модели, не содержащей других экономических факторов, характеризуют величину эффектов i-го уровня фактора z, то регрессионная модель по своему содержанию тождественна дисперсионной модели. В основе нашего примера лежит дисперсионная модель вида:

,

,

где: yij – j - ое наблюдение результативного признака на i - ом уровне исследуемого фактора (в примере i =1,2,3; j=1,…,30);

- среднее значение

результативного признака в целом по

совокупности (в примере

- среднее значение

результативного признака в целом по

совокупности (в примере

= 46,8);

= 46,8);

- эффект, обусловленный

i-ым

уровнем фактора;

- эффект, обусловленный

i-ым

уровнем фактора;

- случайная ошибка

в j-ом

наблюдении на i-ом

уровне изучаемого фактора; величина,

на которую фактический уровень

результативного признака yij

отличается от его среднего значения

для i-го

уровня фактора, т.е.

- случайная ошибка

в j-ом

наблюдении на i-ом

уровне изучаемого фактора; величина,

на которую фактический уровень

результативного признака yij

отличается от его среднего значения

для i-го

уровня фактора, т.е.

или

или

.

.

В регрессионной

модели обычно

,

но так как фиктивная переменная принимает

только два значения, то

,

но так как фиктивная переменная принимает

только два значения, то

.

.

Так, подставляя в

наше уравнение z1

= 1, z2

= 0, получим

для каждого завода первой группы по

уровню автоматизации производства, что

является для данной группы средней

величиной (см.табл.3.9.5.). Соответственно,

подставляя в уравнение регрессии z1

= 0, z2

= 1, получим:

для каждого завода первой группы по

уровню автоматизации производства, что

является для данной группы средней

величиной (см.табл.3.9.5.). Соответственно,

подставляя в уравнение регрессии z1

= 0, z2

= 1, получим:

.

.

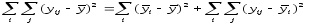

В виду того, что

теоретическое значение результативного

признака в рассматриваемой модели

представляют собой групповые средние

( ),

общая сумма квадратов отклонений

),

общая сумма квадратов отклонений

раскладывается на одни и те же составляющие,

как в регрессионном, так и в дисперсионном

анализе по результатам группировки.

Так, для дисперсионного анализа имеем:

раскладывается на одни и те же составляющие,

как в регрессионном, так и в дисперсионном

анализе по результатам группировки.

Так, для дисперсионного анализа имеем:

|

Общая сумма квадратов |

Факторная сумма квадратов |

Остаточная сумма квадратов |

Для регрессионной модели данное балансовое равенство примет следующий вид:

.

.

|

Общая сумма квадратов |

Факторная сумма квадратов |

Остаточная сумма квадратов |

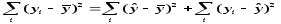

Но так как

,

то факторная и остаточная суммы квадратов,

найденные по регрессионной модели и по

модели дисперсионного анализа совпадают

(см.табл.3.6.).

,

то факторная и остаточная суммы квадратов,

найденные по регрессионной модели и по

модели дисперсионного анализа совпадают

(см.табл.3.6.).

Таблица 3.6.