- •Разнообразие адаптаций организмов к факторам среды обитания и перенесению неблагоприятных условий, особенности жизненных

- •Биологическая адаптация

- •Адаптация и способность к адаптации

- •Адаптация, как адаптационный ответ

- •Интересные примеры адаптаций в животном мире

- •Интересные примеры адаптаций в животном мире

- •Интересные примеры адаптаций в животном мире

- •Интересные примеры адаптаций в животном мире

- •Интересные примеры адаптаций в животном мире

- •Интересные примеры адаптаций в животном мире

- •Интересные примеры адаптаций в животном мире

- •Интересные примеры адаптаций в животном мире

- •Интересные примеры адаптаций в животном мире

- •У растений адаптации

- •Устойчивость растений к высоким температурам.

- •Устойчивость растений к низким температурам.

- •Устойчивость растений к засухе.

- •Устойчивость растений к недостатку света

- •Устойчивость растений к ультрафиолетовому излучению.

- •Жизненный цикл

- •Классификация жизненных циклов

- •СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Интересные примеры адаптаций в животном мире

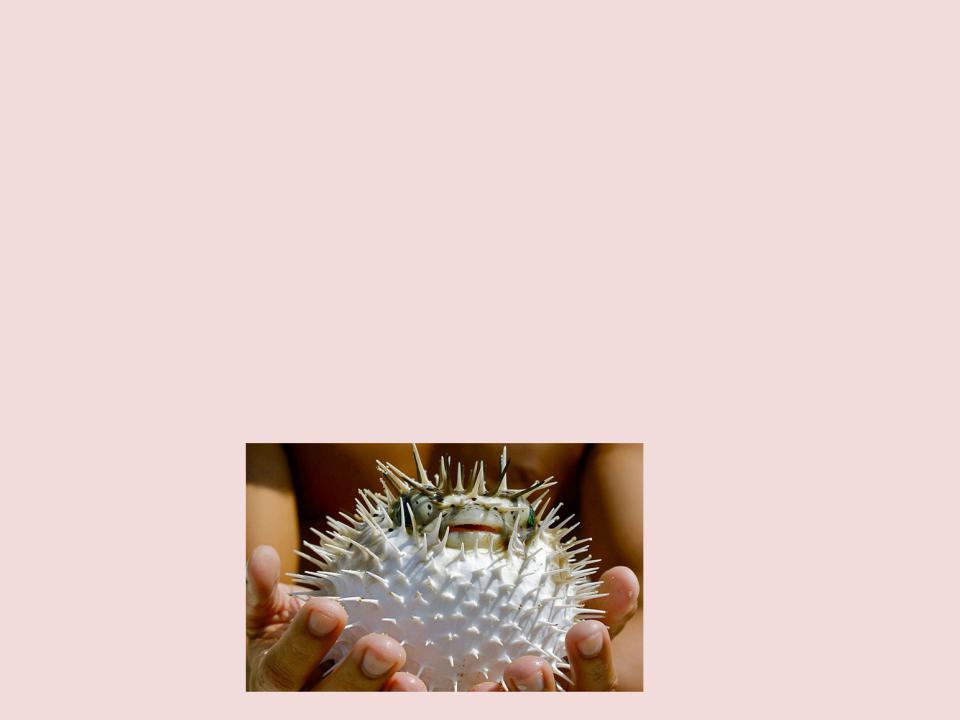

Обманчивое изменение размеров

Многие животные адаптировались казаться крупнее для того, чтобы отпугивать врагов. Например, иглобрюхие рыбы могут раздуться и увеличиться в размерах почти в два раза для того, чтобы запугать врага и получить преимущества. В случае опасности эти рыбы закачивают воздух и воду в свой очень эластичный живот и становятся круглыми, как мячики. В раздутом состоянии этим рыбам сложно двигаться, но это уже не так важно, так как они становятся на вид не особо привлекательными в качестве обеда.

Интересные примеры адаптаций в животном мире

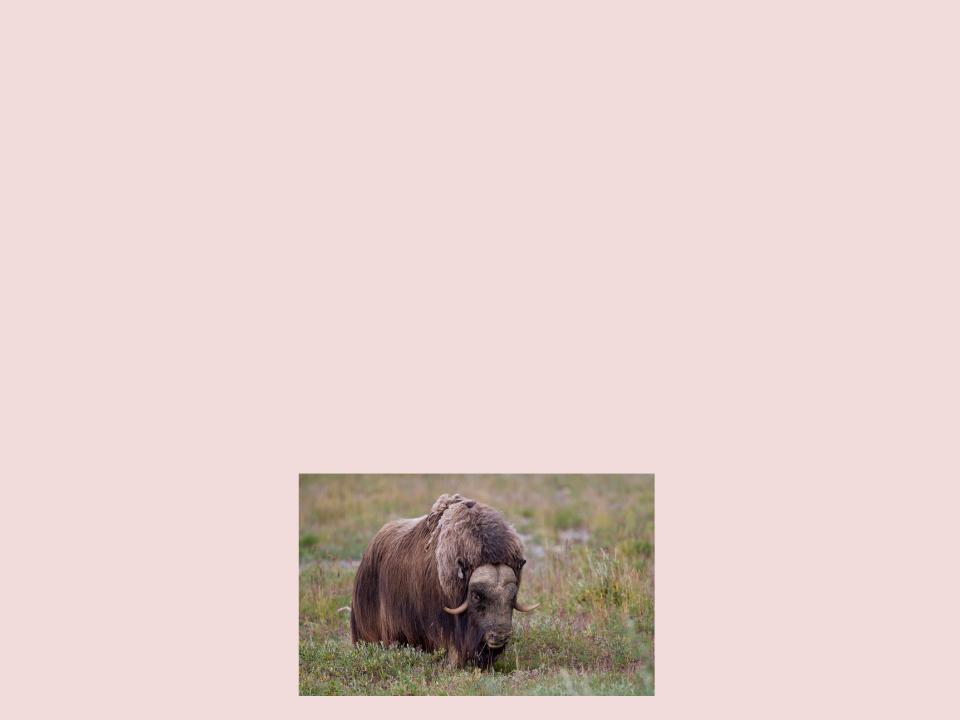

Шерсть

Для нас, людей, волосы на теле не несут какого-то особо важного значения, и мы можем прекрасно жить и без них. Однако для большинства животных в дикой природе шерсть – важный защитный элемент. Возьмем, к примеру, мускусного быка. Шерсть жизненно важна для этих животных, которые обитают в очень холодных условиях на Аляске. Плотная лохматая шерсть свисает до самой земли, давая быку необходимую защиту от холода, что позволяет этим существам выдерживать экстремально низкие температуры. Мех помогает животным выжить зимой при средней температуре минус 35 градусов Цельсия. Животные сбрасывают зимнюю шерсть и меняют ее на более легкую летнюю, когда до 5-10 градусов Цельсия.

Интересные примеры адаптаций в животном мире

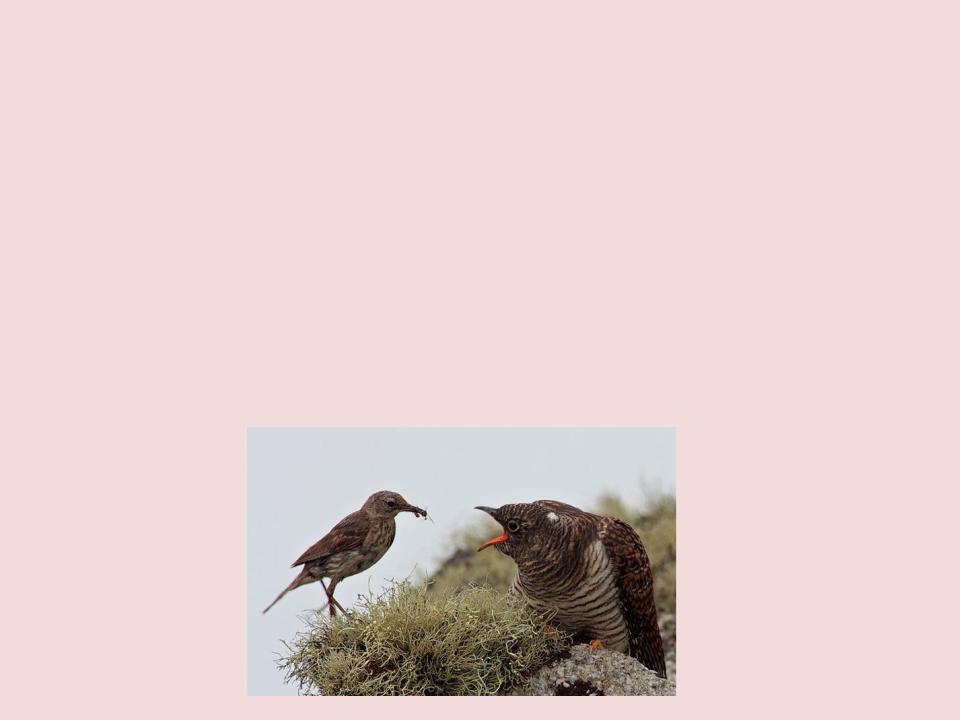

Гнездовой паразитизм

Большинство женщин наслаждаются радостью материнства, однако среди них иногда встречаются и такие, которые хотят, чтобы всю работу за них выполнил кто-то другой. В животном мире ситуация точно такая же. Например, некоторые виды кукушек известны своей привычкой пользоваться такой адаптацией, как гнездовой паразитизм. Они откладывают яйца в гнезда других видов птиц, которые вынуждены кормить и ухаживать за кукушонком, как за своим собственным птенцом. По сравнению с остальными птенцами, кукушата обычно намного крупнее и более агрессивны, поэтому в борьбе за выживание побеждает сильнейший. Иногда кукушонок может вылупиться раньше остальных птенцов и вытолкнуть другие яйца из гнезда, тем самым снижая конкуренцию. Эта адаптация помогает кукушкам выжить, однако серьезно вредит другим видам.

У растений адаптации

Выделяют три основные группы факторов, вызывающих стресс у растений: физические, к которым относят недостаточную или избыточную влажность, освещенность, температуру, радиоактивное излучение, травмирующие ме ханические воздействия. Химические: ими являются различные соли, газы, ксенобиотики (гербициды, инсектициды, фунгициды, промышленные отходы). И биологические, к которым относят возбудителей болезней, вредителей, а также другие растения, если с ними приходится конкурировать.

Устойчивость растений к высоким температурам.

Растения по-разному реагируют на повышенные температуры. Для большинства растений стресс начинается при ее увеличении до 35-40 град. Обычно растения снижают свою температуру за счет транспирации листьями. Но если в этих условиях возникает водный дефицит, приводящий к уменьшению транспирации, действие высоких температур приводит к повреждению клеточных мембран и различных белков. Структура разных белков денатурирует (разрушается) при разной температуре, но даже частичная их денатурация приводит к нарушению согласованности процессов обмена: гибель клеток происходит в результате накопления ядовитых промежуточных продуктов обмена (например, растворимых азотистых соединений). Высокая температура тормозит как процессы фотосинтеза, так и дыхания растений, уменьшается активность фитогормонов. Тормозятся процессы роста растения, так как падает активность гиббереллинов.

Устойчивость растений к высоким температурам (так называемая жаростойкость) достигается изменением метаболизма: увеличением вязкости цитоплазмы и содержания осмотически активных веществ, органических кислот, способных связывать аммиак, а также выработкой специфических белков, способных не разрушаться при перегреве (то есть обеспечивать протекание важнейших биохимических процессов в экстремальных условиях).

Устойчивость растений к низким температурам.

•Теплолюбивые растения страдают даже при положительных пониженных температурах. Реакцией на пониженные температуры являются некротические пятна на листьях и их увядание. Понижение положительных температур приводит к повреждению мембран и увеличению их проницаемости, потере ионов кальция и выходу калия из цитоплазмы. Меняются также свойства мембран митохондрий и хлоропластов. Повреждаются мембраны тем больше, чем больше содержание насыщенных жирных кислот. Они загустевают при пониженных температурах (вспомните, как твердеет сливочное масло, образованное значительным количеством насыщенных жирных кислот, положенное в холодильник), загустевание снижает транспорт веществ и энергетические процессы. Вследствие нарушения обменных процессов в растении накапливаются промежуточные, вредные продукты, теплолюбивое растение погибает.

•Растения, устойчивые к низким положительным температурам, поддерживают стабильность мембран и предотвращают утечку ионов, имея большую долю ненасыщенных жирных кислот в составе фосфолипидов мембран (вспомним растительные масла, образованные ненасыщенными жирными кислотами, они при попадании в холодильник остаются жидкими). Приспособительные реакции к низким положительным температурам проявляются в способности поддерживать метаболизм при ее снижении. Это достигается более широким температурным диапазоном работы ферментов, синтезом протекторных соединений. У устойчивых растений возрастает эффективность работы антиоксидантной системы, синтезируются стрессовые белки.

Устойчивость растений к засухе.

•В естественных условиях в солнечные дни растение расходует воды больше, чем получает. В полдень содержание воды в листьях может быть на 25% меньше, чем утром. Такой водный дефицит является нормальным и неопасным для растения. Так как ночью транспирация сокращается, при нормальном поливе к утру листья снова насыщаются водой. Если растениям влаги в почве не хватает, к утру листья влагу не восстанавливают, появляется остаточный утренний водный дефицит. Если снабжение водой не улучшается, недостаток воды будет все более нарастать. Растение утрачивает тургор и начинает завядать. Первые фазы завядания (циторриза) сходны с первыми фазами плазмолиза (это явление, обратное тургору): объем клетки уменьшается из-за уменьшения содержания воды. Затем процессы завядания (циторриза) и плазмолиза проходят различно. При плазмолизе цитоплазма отстает от клеточной оболочки, при завядании же цитоплазма, которая сокращается из-за потери воды, тянет за собой оболочку, оболочка теряет свою форму. Завядание не означает гибели растения. При поступлении воды тургор восстанавливается, растение продолжает жить, но с большими или меньшими повреждениями.

Устойчивость растений к недостатку света

Основные физиологические адаптационные реакции растений к свету лежат в сфере фотосинтеза. Под фотосинтезом понимается процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии хлорофилла. В современной физиологии растений фотосинтез понимается как совокупность поглощения, превращения и использования энергии квантов света в различных эндэргонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества. Не вдаваясь в сложность самого процесса фотосинтеза, нужно сделать несколько замечаний:

-в полной темноте фотосинтез отсутствует, имеет место дыхание (не поглощение, а выделение углекислого газа);

-интенсивность фотосинтеза с увеличением света возрастает только до определенного предела, в дальнейшем остается постоянной.

Основными характеристиками света являются его спектральный состав, интенсивность и динамика (суточная и сезонная). Если говорить о спектральном составе солнечного света, для фотосинтеза растений необходимы красные (600-720 нм) и оранжевые (595-620 нм) лучи (они снабжают растения основной энергией для реакций фотосинтеза и влияют на скорость развития). Синие и фиолетовые лучи (380-490 нм) стимулируют образование белков и цветение растений, живущих в условиях короткого светового дня. Длинноволновые ультрафиолетовые лучи (315-380 нм) стимулируют синтез витаминов, средневолновые ультрафиолетовые лучи (280-315нм) повышают холодостойкость.

Устойчивость растений к ультрафиолетовому излучению.

Сильнейшим стресс-фактором для растений, как всего живого, является ультрафиолетовое излучение (УФ). Обычно УФ - излучение разделяют на:

-коротковолновое, УФ-С, с длиной волны от 200 до 280 нм;

-средневолновое, УФ-В, с длиной волны 280-315 нм;

-длинноволновое, УФ-А, с длиной волны 315-380 нм.

Под воздействием УФ - излучения изменяются физиологические и биохимические процессы растительной клетки. Изменения зависят от строения ткани растения, стадии его развития и генотипа. Сказывается на изменениях в растении длительность его облучения и длина волны УФ - излучения. Так под влиянием коротковолнового излучения в растительной клетке поражается ДНК, средневолновое излучение разрушает белки (но в незначительных количествах оно необходимо растениям), длинноволновое же излучение опасно для клеток растений только в больших дозах.

Как правило, земная атмосфера задерживает УФ - С и УФ - В, но в ситуации истончения озонового слоя поверхности земли достигают и эти виды УФ– излучения.

Растения выработали биохимические защитные механизмы от воздействия больших доз УФ-излучения: они вырабатывают флавоноидные пигменты и другие фенольные соединения, являющиеся его протекторами: флавониды, антоцианы и др. Эти вещества накапливаются в эпидермисе клетки и блокируют до 99% УФ- излучения.

Ультрафиолетовое излучение не проникает через оконное стекло, рассеивается тканью, оно не превышает допустимых величин в тени. Поэтому если

Жизненный цикл

Это закономерная смена всех поколений (онтогенезов), характерных для данного вида живых организмов. Следует четко отличать жизненный цикл (характеристику вида) от онтогенеза (развития отдельной особи от момента ее появления до момента смерти или деления).