Семестр2_Палеонтология_МЕТОДИЧКИ / Губки

.pdfПодцарство Многоклеточные (Subregnum Metazoa)

Надраздел Низшие многоклеточные (Parazoa)

Раздел Радиальносимметричные животные (Radiata)

Тип Губки (Phylum Spongia, или Porifera)

Класс Обыкновенные губки (Сlassis Demospongia)

Отряд Четырехосные губки (Ordo Tetraxonida) Є - ныне

Род Siphonia K Род Jerea K

Класс Шестилучевые губки (Classis Hexactinellida) Є - ныне

Род Ventriculites K

Род Myrmecioptychium K2

Класс Известковые губки (Classis Calcispongia) D - ныне

Род Peronidella T – K

Тип Археоциаты (Phylum Archaeocyatha) Є1-2

Род Archaeocyathus Є1-2

Подцарство Многоклеточные (Subregnum Metazoa) Надраздел Низшие многоклеточные (Parazoa)

Раздел Радиальносимметричные животные (Radiata) Тип Губки (Phylum Spongia, или Porifera)

Губки – группа достаточно примитивно устроенных многоклеточных животных, в теле которых еще не наблюдается обособленных органов и тканей. Существуют лишь группы клеток, выполняющих те или иные функции организма (питание, построение скелета, половое размножение, переваривание пищи). Важно, что эти функции не закреплены за определенными группами клеток, а могут перераспределяться между последними в соответствии с необходимостью организма. Таким образом, при сокращении универсальности функций клеток – по сравнению с простейшими – у губок эти функции еще не закреплены в энтодермальных тканях. Поэтому совершенно справедливо губок иногда называют «полуорганизм – полуколония». Если кусочек живой губки протереть через мелкое сито и несколько капель такой выжимки разболтать в небольшом количестве воды, то под микроскопом можно рассмотреть массу живых клеток, которые движутся, выпуская псевдоподии.

Губки – исключительно водные одиночные или колониальные животные, ведущие бентосный, преимущественно неподвижный (прикрепленный) образ жизни. Они обитают как в пресных (реки, озера), так и в соленых и солоноватых водах. В мировом океане губок можно встретить на различных глубинах, начиная от прибрежных мелководий до 8000 – 8500 м.

В настоящее время известно около 10 тысяч видов современных и ископаемых губок, причем лишь небольшая часть их обитает в пресноводных бассейнах. Размеры губок невелики – от нескольких миллиметров до 1,5 метров. Большинство губок – фильтраторы, они добывают взвешенные в воде мельчайшие пищевые частички путем прокачки через свою ирригационную систему (или систему орошения губки) огромного количества воды. За 1 секунду губка может совершить порою несколько десятков «прокачек» воды через поровые каналы. Ток воды создается благодаря непрерывному движению жгутиков хоаноцитов.

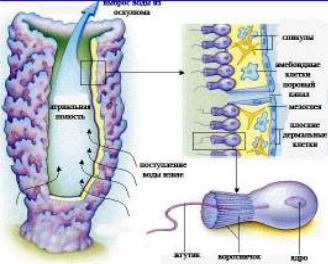

Ирригационная система губок сквозная – вода через поровые каналы в теле губки попадает во внутреннюю (атриальную) полость, а выводится через единое отверстие – устье или оскулюм

(рис. 1).

Рис. 1 Схема строения губки

Внутренняя поверхность атриальной полости или поровых каналов покрыта жгутикововоротничковыми клетками – хоаноцитами (см. рис. 1), захватывающими пищу. Хоаноциты после захвата пищи могут «перепрофилироваться» на ее переваривание. Пищеварение у губок сходно с

пищеварением у простейших животных – оно пристенное и внутриклеточное. Хоаноциты становятся, таким образом, амебоцитами – клетками, переваривающими пищу. Те, в свою очередь, могут трансформироваться либо обратно в хоаноциты, либо в скелетообразующие, либо в половые клетки. Снаружи губка покрыта дермальными клетками. Внутренние полости, так называемые жгутиковые камеры, выстланы хоаноцитами (см. рис. 1, 2).

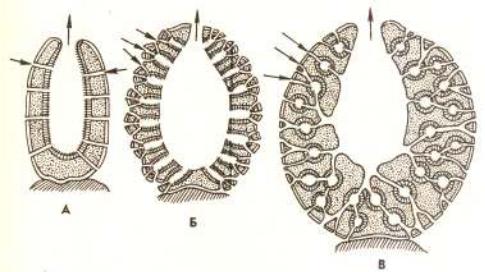

Выделяют три основных типа строения ирригационной системы губок. Они различаются сложностью своего устройства, приводящей к максимальному КПД при прокачке воды через губку. Губки типа аскон устроены наиболее просто: стенки атриальной полости выстланы хоаноцитами (рис. 2А). Сиконоидные губки (типа сикон, рис. 2Б) имеют хоаноциты, расположенные в небольших полостях, соединенных поровыми каналами с внешней средой и открытых в атриальную полость. Наиболее сложное строение ирригационной системы наблюдается у губок типа лейкон (рис. 2В): система поровых каналов от наружной стенки губки ведет в обособленные полости, или жгутиковые камеры, выстланные хоаноцитами; эти камеры, в свою очередь, соединены с атриальной полостью несколькими выводными каналами. Перекрывая каналы, ведущие к жгутиковым камерам, губка облавливает хоаноцитами воду со взвешенными в ней пищевыми частичками, достигая при таком способе ирригации максимально эффективного питания.

Рис. 2 Три основных типа ирригационной системы губок: А – аскон; Б – сикон; В – лейкон.

Стрелками показано направление тока воды

Губки могут быть скелетообразующими или (реже) бесскелетными организмами. Скелет губок своеобразен: он состоит из отдельных кристаллитов – «кирпичиков», пронизывающих мезоглею (см. ниже). Каркасный скелет вовсе не свойственен большинству других животных, что позволяет обособлять губок в филогенетически изолированную группу.

Скелет губок органо-минеральный, состоит либо из кремнезема, либо из карбоната кальция с примесью органического вещества. Причем, как правило, органическая составляющая чаще присутствует у кремневых (или стеклянных) губок, а у губок с известковым скелетом встречается реже. Скелет слагают отдельные, срастающиеся друг с другом своими ответвлениями, элементы – спикулы. Скелет служит опорой мягкой слизистой паренхиме. Паренхима состоит из бесструктурного вещества – мезоглеи и рассеянных в ней клеточных элементов.

Спикулы губок разделяются на микросклеры (мелкие спикулы), находящиеся в теле губки всегда в рассеянном состоянии, и макросклеры (крупные спикулы), склеенные между собой в пучки прозрачным веществом – спонгином – в решетки. Форма спикул определяет тип строения решетки. Спикулы имеют одну, две, три, четыре или много осей, и разное количество лучей. Так, выделяют: а) одноосные двухлучевые; б) двуосные двулучевые; в) трехосные трехлучевые; г) трехосные шестилучевые; д) четырехосные четырехлучевые спикулы (рис. 3).

Три основных типа скелетных решеток губок образованы различными спикулами: а) диктиональные – трехосными шестилучевыми при участии одноосных двухлучевых спикул кремневого состава; б) фаретронные – трехосными трехлучевыми спикулами карбонатного состава; в) литистидные – четырехосными четырехлучевыми и одноосными двулучевыми спикулами кремневого состава.

1-2 |

3-6 |

3-3 |

3-3 4-4 |

4-4 |

Рис. 3 Спикулы губок: 1-2 – одноосные двулучевые; 3-6: трехосные трехлучевые; 3-3 – трехосные

трехлучевые; 4-4 – четырехосные четырехлучевые

В ископаемом состоянии сохраняются, как правило, спикулы кремневых губок, скопления которых могут образовывать так называемые спонголиты, или спикулиты. Спикулы и фрагменты известковых губок формируют губковые известняки. Окаменелые губки, сохранившиеся целиком,

вископаемом состоянии редки: наиболее благоприятные условия для их сохранения существовали

вмеловом периоде, когда они захоранивались в мелоподобных породах на месте обитания. Анализ распространения в толщах осадочных горных пород так называемых «губковых горизонтов», спикулитов и спонголитов позволяет установить палеоэкологические особенности древнего бассейна седиментации.

Практическое значение губок в настоящее время невелико. Некоторые формы используются

вмедицине, быту.

Класс Обыкновенные губки (Сlassis Demospongia) Отряд Четырехосные губки (Ordo Tetraxonida) Є - ныне

Четырехосные, или каменистые губки – как правило, одиночные, реже встречаются колониальные формы. Их скелет образован кремневыми четырехосными четырехлучевыми и одноосными двулучевыми спикулами. На конце каждой четырехосной четырехлучевой спикулы наблюдаются сложно устроенные ветвистые окончания – десмы, срастание которых обеспечивает наибольшую прочность скелету каменистых губок. Решетка, образованная такими спикулами, называется литистидной. Представители отряда встречаются на сравнительно небольших глубинах (около 600 метров), хотя есть и более глубоководные формы.

Класс Шестилучевые губки (Classis Hexactinellida) Є - ныне

Шестилучевые, или стеклянные губки – одиночные, реже колониальные формы, обитающие как в морских водах (преимущественно на глубинах от 500 до 1000 м), так и в пресных водоемах. Спикулы кремневого состава формируют диктиональную решетку, образованную трехосными шестилучевыми спикулами.

Класс Известковые губки (Classis Calcispongia) D - ныне

Известковые губки обитают на мелководье, преимущественно на сублиторали Мирового океана и являются хорошими индикаторами условий осадконакопления в палеобассейнах. Кальциспонгии могут быть как одиночными, так и колониальными формами, ведущими исключительно прикрепленный образ жизни. Скелет известковых губок состоит из сложенных

карбонатом кальция одноосных двулучевых, трехосных трехлучевых (преимущественно) и четырехосных четырехлучевых спикул. Такая скелетная решетка называется фаретронной. Тип ирригационной системы у современных кальциспонгий различный.

Тип Археоциаты (Phylum Archaeocyatha) Є1-2 – ныне (?)

Археоциаты – вымершие морские радиальносимметричные животные, получившие широкое распространение в теплых морях начала кембрийского периода. Это были одиночные или колониальные формы, о строении мягкого тела которых практически ничего не известно. Размеры археоциат колеблются от 5-10 мм до 1 м, колонии могут иметь существенно более крупные размеры.

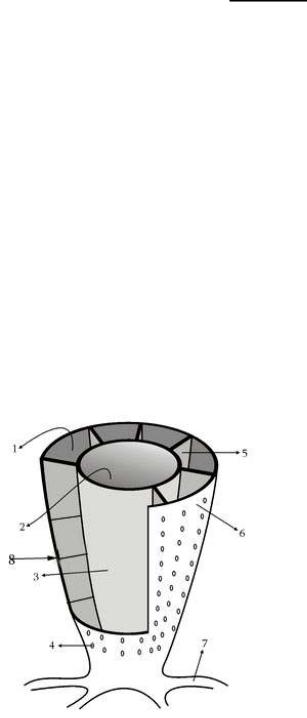

В отличие от губок скелет археоциат не спикульный, а зернистый и имел только известковый состав. В ископаемом состоянии сохраняются многочисленные минеральные скелеты археоциатов – двустенные кубки, имеющие иногда форму изогнутого полого рога. Пространство между наружной и внутренней стенками – интерваллюм – занято многочисленными горизонтальными (днища) и вертикальными (септы, или тении) перегородками. На наружной и внутренней стенках кубка находятся многочисленные поры, причем более крупные расположены на внутренней стенке, что может свидетельствовать о токе воды, противоположном тому направлению, которое характерно для губок. Очевидно, при фильтровании археоциатами воды последняя поступала внутрь кубка сверху и выбрасывалась через поры на боковых стенках кубка.

Известно более 1000 видов археоциат. Группа является важными руководящими ископаемыми для нижнекембрийских отложений Сибири и некоторых других регионов мира. Археоциаты вели прикрепленный образ жизни, часто формировали рифоподобные образования. Слагают археоциатовые преимущественно нижнекембрийские известняки.

Долгое время считалось, что археоциаты не пережили среднего кембрия. Однако в конце XX в. в Тихом океане были обнаружены современные животные (род Vaceletia), которых рассматривают как современных потомков (или даже представителей!) этой загадочной группы.

Рис. 4

Схема строения археоциата: 1 – интерваллюм; 2 – внутренняя полость; 3 – внутренняя стенка; 4 – поры на наружной стенке; 5 – септы (тени); 6 – наружная стенка; 7 – корневые выросты, при помощи которых археоциаты крепились к субстрату; 8 – днища.

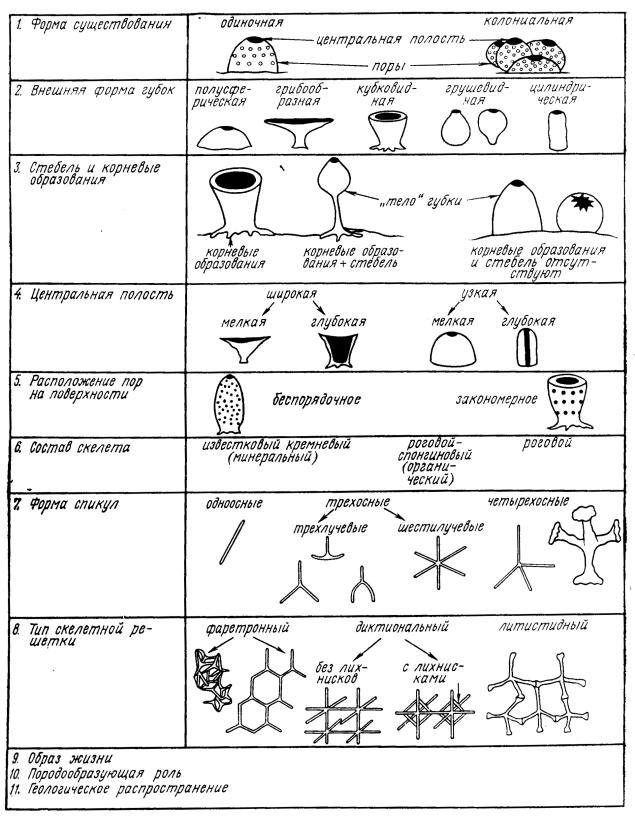

План описания губок

1.Форма существования – одиночная или колониальная.

2.Внешняя форма.

3.Наличие и характер приспособлений для прикрепления к субстрату.

4.Форма и характер атриальной полости.

5.Расположение пор на поверхности губки.

Втом случае, если имеются микропрепараты:

•форма спикул и характер решетки

•породообразующая роль

Дополнительно указываются (в основном по литературным данным):

•состав скелета

•образ жизни

•геологический возраст и распространение; современные представители

Тип Губки (Phylum Spongia, или Porifera)

Класс Обыкновенные губки (Сlassis Demospongia)

Отряд Четырехосные губки (Ordo Tetraxonida) Є - ныне

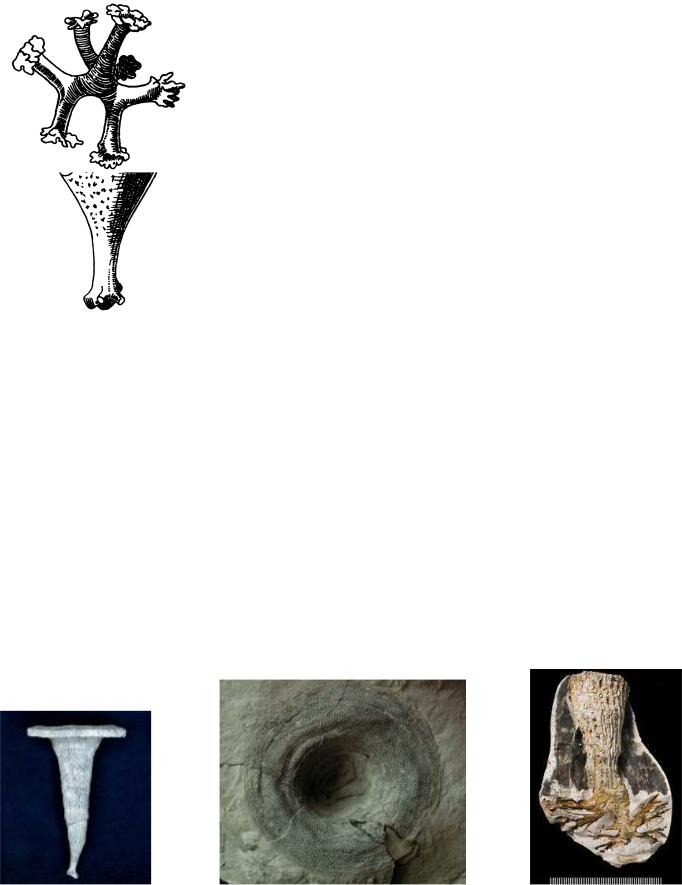

Род Siphonia K

Губка одиночная, шаровидной, яйцевидной, грушевидной формы, иногда в форме неглубокого бокала. Иногда сохраняется стебелек, при помощи которого губка прикреплялась к субстрату. Атриальная полость неглубокая, в виде ямки на терминальной стороне губки. Скелет литистидный, образован обычно четырёхлучевыми кремневыми спикулами, расположенными в теле губки радиально (угол между лучами около 120°). Основная часть пронизана многочисленными каналами, располагающимися в теле губки субмеридианально. Ирригационная система лейконоидного типа.

Мел.

Рис. 1 |

Рис. 2 |

|

Продольное сечение сифоний, показывающее |

|

узкую неглубокую атриальную полость |

|

и субмеридианальные поровые каналы |

Рис. 3 |

Рис. 4 |

Рис. 5 |

Внешний вид |

|

Четырехосные четырехлучевые спикулы сифонии |

(реконструкция) |

|

с утолщениями (десмами) на концах |

Род Jerea K

Прикрепленный бентос. Мел.

Класс Шестилучевые губки (Classis Hexactinellida) Є - ныне

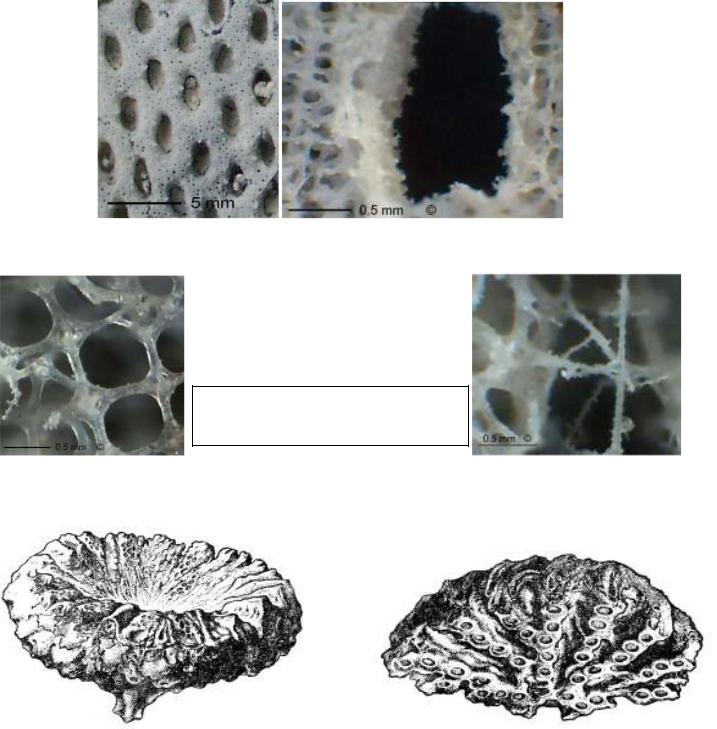

Род Ventriculites K

Одиночная губка широкой бокаловидной, иногда мешковидной или бочонковидной формы. В нижней части широкого конуса – «корневые» образования, при помощи которых губка крепилась ко дну. Атриальная полость широкая, стенки сравнительно тонкие. Верхний край губки расширен, иногда загнут наружу. На наружной поверхности губки видны крупные поры, расположенные правильными вертикальными рядами. Поры ведут в короткие поровые каналы, оканчивающиеся небольшими углублениями на внутренней стенке атриальной полости. Тип ирригационной системы не установлен, однако у современных представителей подкласса она, как правило, упрощенного лейконоидного типа. Скелет состоит из трехосных шестилучевых кремневых спикул; лучи лежат в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях, у части игл один или несколько лучей редуцированы.

Прикрепленный бентос. Обитали на различных глубинах. Мел.

Рис. 1

Различные Ventriculites: вид сбоку и сверху, со стороны оскулюма

Рис. 2

Поры на наружной стенке губки рода Ventriculites: слева – крупные и мелкие поры; справа – крупная пора (сильно увеличено)

Рис. 3. Трехосные шестилучевые кремневые спикулы, формирующие диктиональную решетку вентрикулитеса

Род Myrmecioptychium K2

Прикрепленный бентос. Поздний мел.