Семестр2_Палеонтология_МЕТОДИЧКИ / Простейшие

.pdf

Царство Животные

(Regnum Zoa, или Animalia)

Подцарство Простейшие, или одноклеточные (Subregnum Protozoa)

Тип Саркодовые

(Phylum Sarcodina) Є-ныне

Класс Фораминиферы (Classis Foraminifera)

Є-ныне

Род Textularia C2 - ныне Nodosaria Р - ныне

Fusulina С2 – С3

Schwagerina Р1 Globigerina Р - ныне Nummulites Р

Класс Радиолярии (Classis Radiolaria) О-ныне

Отряд Spumellaria О - ныне Отряд Nassellaria Т - ныне

Царство Животные (Regnum Animalia, или Zoa)

Животные – одно из самых распространенных царств органического мира, наряду с растениями и грибами. Основным признаком всех животных является гетеротрофное питание – использование в пищу готовых органических продуктов. Растения, напротив, самостоятельно синтезируют органические вещества, являясь автотрофными организмами. Грибы являются как гетеротрофами, так и сапротрофами – организмами, питающимися отмершим органическим веществом.

Царство животных подразделяется на два подцарства – одноклеточных и многоклеточных. У одноклеточных животных все функции организма выполняет одна клетка, а у многоклеточных – различные клетки, объединенные в органы и ткани.

Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные (Subregnum Protozoa)

Простейшие животные обладают одной клеткой, которая выполняет все жизненные функции. Органеллы клетки – митохондрии, пластиды, комплекс Гольджи и др. – являются аналогами тканей многоклеточных животных, а органоиды – жгутики – аналогами их органов.

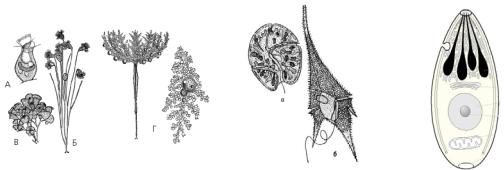

Разделение простейших животных на более мелкие систематические категории обусловлено строением клетки и ее производных. Так, в пределах подцарства простейших выделяют четыре типа: Инфузории (Infusoria,

рис. 1), Жгутиконосцы (Mastigofora, рис. 2), Споровики (Sporozoa) и Саркодовые (Sarcodina).

На практических занятиях рассматриваются наиболее важные в стратиграфическом отношении саркодовые, большинство из которых обладают способностью строить минеральную (реже органическую) раковину, хорошо сохраняющуюся в ископаемом состоянии.

Рис. 1. |

Рис. 2 |

|

Круглоресничные колониальные |

Панцирные жгутиконосцы |

Рис. 3 |

и неколониальные инфузории |

|

Схема строения споровика |

Тип Саркодовые (Phylum Sarcodina) Є-ныне

У саркодовых органоидами, выполняющими функции движения и захвата пищи, являются псевдоподии, или ложноножки. Большинство саркодовых имеют раковину, органическую или минеральную по своему составу. Преимущественно живут в морских водах, однако встречаются формы, обитающие в пресных водоемах, артезианских колодцах, в листовом опаде и влажном мху. Размеры саркодовых изменяются в очень широких пределах – от 10 микрон до 10-15 см. Саркодовые играют очень важную породообразующую роль – благодаря наличию минерального скелета. Тип саркодовых подразделяется на классы в зависимости от состава скелета: у фораминифер он в основном карбонатный, а у радиолярий – кремневый.

Класс Фораминиферы (Classis Foraminifera) Є-ныне

Фораминиферы – одиночные преимущественно морские животные; некоторые формы обитают в солоноватых и пресных водоемах; встречаются формы, обитающие на большой глубине в неконсолидированном жидком осадке (до 16 м от поверхности дна). С середины мелового периода распределение фораминифер в морских бассейнах биполярно: в северном полушарии раковинки спирально-завитых форм закручены по часовой стрелке, а в южном – против часовой стрелки. В приполярных бассейнах численность фораминифер примерно в 100 раз меньше, чем у экватора. В настоящее время известно около 4000 современных видов и более 30 000 видов ископаемых фораминифер. Образ жизни – бенотосный или планктонный. Для улучшения плавучести у планктонных форм в цитоплазме формируются пузырьки газа, капельки жира и пресной (т.е. менее плотной) воды. Отдельные особи фораминифер могут жить от 2 недель до 1 месяца (планктонные формы) и до 2 месяцев (бентосные формы). По способу питания фораминиферы бывают фильтраторами, хищниками и растительноядными формами.

Многие фораминиферы имеют раковину, пронизанную системой каналов, по которым во все части клетки транспортируются питательные вещества (рис. 4). У каждой раковины есть устье – одно или система

отверстий, через которые клетка сообщается с внешним миром. Из отверстий устья как правило высовываются псевдоподии, служащие для захвата пищи или передвижения (рис. 5).

псевдоподии (ложноножки)

устье

раковина

Рис. 4 |

Рис. 5 |

|

Поры (форамены) на наружной |

Схема строения фораминиферы |

|

стенке фораминиферы. |

|

|

Эти поры ведут в поровые каналы. |

|

|

Раковины фораминифер по способу образования подразделяются на секреционные и агглютинированные. Секреционные (от лат. secretio – выделение) сформированы минеральным веществом, выделенным самим организмом. Агглютинированные раковины (от лат. agglutino – склеенный) состоят из захваченных из окружающей толщи воды песчинок и обломков скелетов других организмов, склеенных выделяемым клеткой клейким веществом.

По составу раковины фораминифер могут быть: а) органическими – наиболее древние из всех фораминифер, встречаются с самого начала палеозоя; б) агглютинированными – состоящие из самых разнообразных частичек, порою с карбонатным цементом; в) секреционными известковыми (карбонатными) – сложенные кальцитом (СаСО3).

Форма раковин фораминифер очень разнообразна. Встречаются раковины однокамерные (рис. 6) и

многокамерные (рис. 7).

Однокамерные раковины имеют очень разнообразную форму – округлую, грушевидную, звездчатую, кустистую и т.д. (см. рис. 6).

Рис. 6 Раковины однокамерных фораминифер

Рис. 7 Раковины многокамерных фораминифер

Наибольшее разнообразие форм наблюдается у многокамерных раковин, расположение камер у которых, однако, подчиняется определенным правилам. Так, существуют одно-, двух- и трехрядные, а также клубкообразные раковины (рис. 8).

Рис. 8 Клубкообразно завитые раковины фораминифер

В наиболее простом случае одно-, двух- и трехрядные раковины являются прямыми, а камеры при этом чередуются в смежных рядах (у двух- и трехрядных форм) (рис. 9).

1 |

|

2 |

|

3 |

|

|

|

|

|

Рис. 9 Прямые многокамерные раковины фораминифер: 1 – однорядная; 2 – двухрядная; 3 - трехрядная

Сложнее обстоит дело с многокамерными раковинами, спирально закрученными в одной плоскости. Такие раковины называются спирально-плоскостными (рис. 10). В том случае, если при взгляде сбоку будут видны все обороты, начиная от первого, находящегося в центре, и кончая последним, внешним, раковину можно назвать эволютной (от лат. volutio – оборот) (рис. 10.1). Если же каждый последующий оборот полностью перекрывается предыдущим, раковина будет называться инволютной (т.е. «оборот в обороте») (рис. 10.3, 10.4). Встречаются полуинволютные и полуэволютные раковины – при неполном охвате каждым последующим каждого предыдущего оборота раковины (рис. 10.2).

1 |

|

2 |

|

3 |

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 10 Многокамерные спирально-плоскостные раковины фораминифер: 1 – спирально-плоскостная эволютная раковина; 2 –

спирально-плоскостная полуинволютная раковина; 3 – спирально-плоскостная инволютная раковина; 4 – разрез поперек оси навивания инволютной спирально-плоскостной раковины фораминиферы.

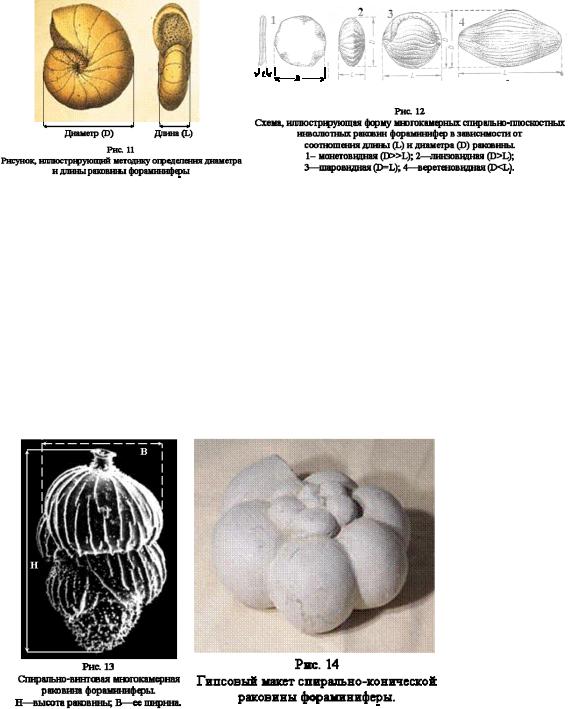

Нетрудно догадаться, что осью навивания раковины будет называться воображаемая линия, вокруг которой происходит нарастание оборотов. Диаметр раковины (D) будет перпендикулярен оси навивания, а длина раковины (L) окажется равной отрезку оси навивания, заключенному между боковыми сторонами раковины (рис. 11). Эти величины очень важны для установления формы инволютных спирально-плоскостных многокамерных однорядных раковин фораминифер. В случае, если D>>L, раковина может быть названа монетовидной (рис. 12.1). При D>L раковина имеет форму двояковыпуклой линзы, и называется линзовидной (рис. 12.2). При D=L раковина

шаровидная (рис. 12.3), а при D<L – веретеновидная (рис. 12.4).

Кроме того, существуют многокамерные раковины, закрученные по восходящей спирали, не лежащей в одной плоскости. У таких раковин невозможно определить длину и диаметр: они отличаются соотношением ширины (В) и высоты (Н) раковины (рис. 13). В том случае, если В больше или равна Н, мы имеем дело со спирально-конической раковиной (рис. 14), обороты которой возрастают не столь стремительно, как у спиральновинтовой (см. рис. 13), у которой высота всегда больше ширины.

Для изучения внутреннего строения раковины фораминифер делают различно ориентированные шлифы: вдоль и поперек оси навивания у спирально-плоскостных форм, продольно оси у прямых многокамерных раковин и т.п. Шлиф является необходимым атрибутом при изучении большинства фораминифер: помимо внешнего строения, видимого на поверхности раковин, необходимо изучение их внутреннего строения, скрытого наружными стенками. На шлифах видны структура стенок, характер роста раковины, характер перегородок, их частота, изменения формы и размеров устья на разных стадиях роста и количество этих стадий роста, присутствие дополнительных скелетных образований (внутренних и наружных); элементы наружной скульптуры (бугорки, кили, шипы); внутренний дополнительный скелет представлен столбиками, дополнительными септами, хоматами, осевыми уплотнениями и пр. Шлифы дают представление о последовательности закладки септ (перегородок) между камерами, характере изменения устья в онтогенезе, наличии утолщений и строении стенок камер, отражающих функциональную природу находившейся внутри живой клетки (см. рис. 10.4).

Класс Радиолярии (Classis Radiolaria) Є-ныне

Радиолярии – одиночные морские планктонные организмы, имеющие кремневый панцирь, погруженный внутрь клетки. Панцирь тончайший, пронизан многочисленными порами, имеет всегда весьма строго симметричное строение. Радиолярии – морские животные, предпочитающие соленость от 32 до 38‰. Они обитают на различных глубинах – от верхних слоев океанических вод до придонных областей ультраабиссали. В зависимости от формы кремневого панциря выделяются пять отрядов. Радиолярии имеют большое породообразующее значение: на больших глубинах, ниже порога карбонатонакопления (более 4,5 км, где кислотность морской воды повышенная и растворяются все соединения карбоната кальция), накапливаются радиоляриевые илы, дающие начало радиоляритам – горным породам кремневого состава, свидетельствующим о весьма глубоководных обстановках осадконакопления.

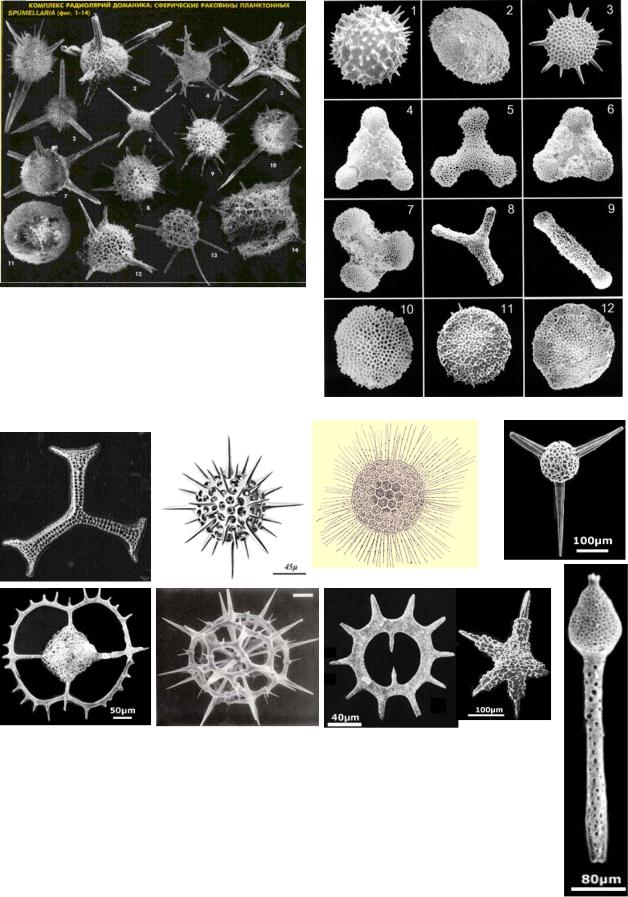

Отряд Spumellaria O - ныне

(от лат. spuma - пузырь, пена)

Секреционный кремневый скелет различных Spumellaria. Величина сфер редко превышает 100 микронов (100 μm, или 0,1 мм). У некоторых форм иглы отломаны. Необходимо обратить внимание на разнообразие форм: помимо округлых, встречаются трех– и пятилучевые.

Скелет спумеллярий секреционный кремневый, сетчатый, разнообразной формы - от шарообразной до цилиндрической. Наблюдается одна или несколько органических и минеральных сфер, вложенных одна в другую. Центральная органическая сфера с равномерно расположенными порами. От поверхности сфер отходят радиальные иглы, не сходящиеся в центре клетки. Скелет многоосный, реже одноосный, что зависит от степени сплющенности и длины игл. Концы игл заострены или ветвятся. Поверхность игл гладкая или с радиальной скульптурой, нередко расположенной спирально.

Спумеллярии иногда образуют ложные колонии. Планктон, стеногалинные; обитают на глубинах от 50 до 8000 м и более.

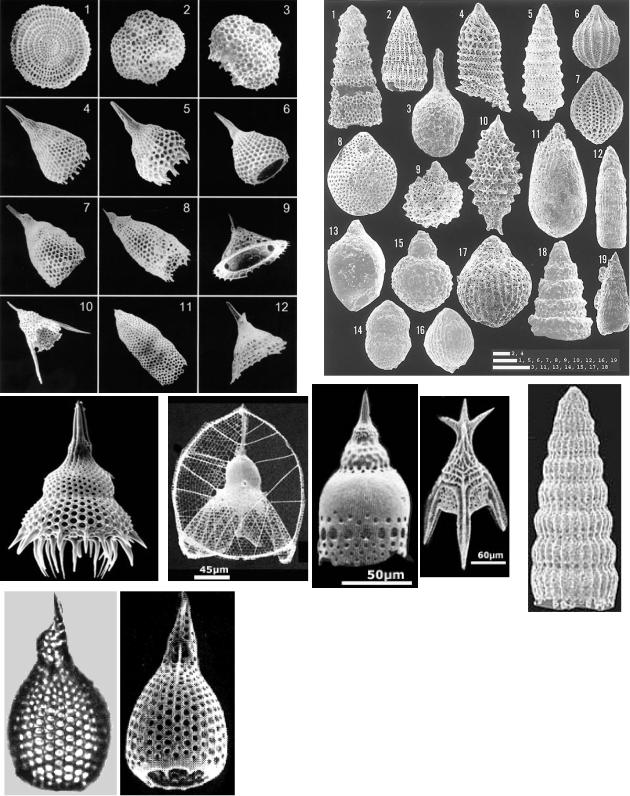

Отряд Nassellaria T - ныне

(от лат. nassa - носик)

Скелет секреционный кремневый, сетчатый, одноосный, удлиненный в виде треножника, шлема, реже - цилиндра. Широкий конец раковины, как правило, открыт; узкий конец замкнут и обычно оканчивается шипом. Часто наблюдается от 1 до 8 поперечных пережимов. Центральная органическая капсула с порами, сконцентрированными на одном конце.

Планктон, стеногалинные; обитают на глубинах от 50 до 8000 м и глубже.

План описания рода фораминифер:

Раковина по способу образования Состав раковины Тип строения

Форма раковины: - общая форма раковины

-эволютная или инволютная раковина (в случае спирально-плоскостных раковин)

-соотношение длины и диаметра и вытекающая из этого форма спиральноплоскостной инволютной многокамерной раковины

-соотношение высоты и ширины (для спирально-конических и спиральновинтовых раковин)

-форма и расположение устья

-количество камер

-расположение камер друг относительно

друга (в случае двух- и многокамерных раковин)

Наружный рельеф раковины

Вшлифе: - характер септальных перегородок

-наличие хомат

-характер возрастания оборотов и др.

Класс Foraminifera Є - ныне

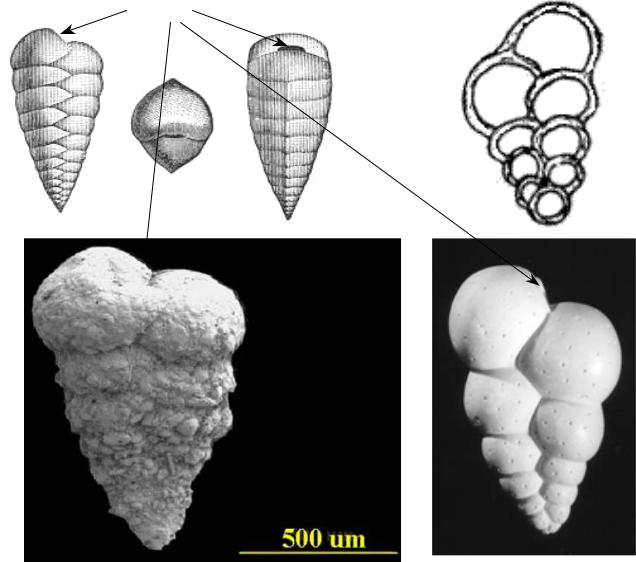

Род Textularia С2—ныне

устье

камера

камера

Внешний вид раковины Textularia, сцементированной из многочисленных карбонатных обломков. Длина деления—0,5 мм, или 500 микронов (μm).

Муляж, изображающий идеализированную раковину с поровыми каналами на ее поверхности и зигзагообразной линией,

Краткое описание:

Раковина спирально-винтовая, агглютинированная, как правило, мелкозернистая, состоит из кварцевых, реже—известковых частиц, с различным количеством известкового цемента. Раковина многокамерная, удлиненно-треугольной формы. Камеры располагаются по винтовой спирали в два прямых ряда, разделенных зигзагообразной линией. Устье находится в основании септальной поверхности.

Встречается во всех морях на глубинах до 7000 м, наиболее часто—в неритической провинции.

Подвижный бентос. Средний карбон—ныне.