Розенштраух Дифдиагностика_2 / глава1

.pdf

СОДЕРЖАНИЕ

1. Тяжистые затемнения |

|

|

|

7 |

|

||||

1.1. |

Двусторонние |

|

(диффузные) затемнения |

|

7 |

||||

1.2. |

Определение |

понятия |

|

|

|

7 |

|||

1.3. |

Методики исследования |

|

|

|

3 |

||||

1.4. |

Саркоидоз |

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

1.4.1. Дифференциальная диагностика |

саркоидоза |

|

12 |

|||||

1.5. |

Раковый лимфангит |

|

|

|

|

18 |

|||

|

1.5.1. Дифференциальная диагностика |

ракового лимфангита . |

. |

21 |

|||||

1.6. |

Пневмокониозы |

|

|

|

|

|

23 |

||

|

1.6.1. Дифференциальная |

диагностика |

пневмокониоза . . . |

. |

2 5 |

||||

1.7. |

Хронический |

деформирующий бронхит |

|

|

27 |

||||

|

1.7.1. Дифференциальная диагностика хронического бронхита |

. |

30 |

||||||

1.8. |

Диссеминированный туберкулез и его исходы |

|

31 |

||||||

|

1.8.1. Дифференциальная диагностика диссеминированного тубер |

|

|||||||

|

кулеза |

|

|

|

|

|

|

|

34 |

1.9. |

Изменения легких при диффузных болезнях соединительной ткани |

35 |

|||||||

|

1.9.1. Дифференциальная диагностика поражений легких при диф |

|

|||||||

|

фузных |

болезнях соединительной ткани |

|

39 |

|||||

1.10. ФиброЗирующие |

альвеолиты |

|

|

39 |

|||||

|

1.10.1. Дифференциальная диагностика идиопатического фибрози- |

|

|||||||

|

рующего |

альвеолита |

|

|

40 |

||||

1.11. Болезни накопления |

|

|

|

|

41 |

||||

1.12. |

Лейомиоматоз |

|

|

|

|

|

|

43 |

|

|

1.12.1. Дифференциальная диагностика при диффузных тяжистых |

|

|||||||

|

затемнениях |

|

|

|

|

44 |

|||

1.13. Односторонние |

тяжистые |

затемнения |

|

|

51 |

||||

1.14. Определение |

понятия |

|

|

|

51 |

||||

1.15. Бронхоэктатическая |

болезнь |

|

|

51 |

|||||

1.16. Долевая и сегментарная пневмония |

|

|

52 |

||||||

1.17. Долевые и сегментарные циррозы |

|

|

56 |

||||||

1.18. Центральный |

рак |

|

|

|

|

56 |

|||

|

1.18.1. Дифференциальная диагностика одностороннего тяжистого |

58 |

|||||||

|

затемнения |

|

|

|

|

|

|||

2. Кольцевидные тени |

|

|

|

|

59 |

|

|||

2.1. |

Определение |

понятия |

|

|

|

59 |

|||

2.2. |

Методики исследования |

|

|

|

60 |

||||

2.3. |

Бронхиальные |

(истинные) |

кисты |

|

|

60 |

|||

2.4. |

Кистевидные |

бронхоэктазы |

|

|

63 |

||||

2.5. |

Постпневмонические |

(ложные) кисты |

|

|

65 |

||||

|

2.5.1. Разновидности |

кист |

|

|

|

69 |

|||

2.6. |

Санированные каверны |

|

|

|

71 |

||||

|

2.6.1. Разновидности |

каверн |

|

|

74 |

||||

2.7. |

Эмфизематозные |

буллы |

|

|

|

78 |

|||

2.8.Полости при стафилококковой пневмонии, постпневмонические ки

сты и эмфизематозные буллы |

92 |

3

3. Повышение прозрачности легочных полей |

98 |

|

3.1. |

Определение понятия |

98 |

3.2. |

Методики исследования |

98 |

3.3. |

Прозрачность легочных полей в норме |

98 |

3.4. |

Приобретенная эмфизема легких |

98 |

3.5. |

Вздутие легкого при частичной закупорке бронха |

102 |

3.6. |

Врожденная эмфизема легких |

104 |

3.7.Врожденная эмфизема и вздутие при частичной закупорке бронха,

|

спонтанный |

пневмоторакс, гигантская воздушная киста . . |

. |

105 |

|||

3.8. |

Гипоплазия |

ветвей |

легочной |

артерии |

|

106 |

|

3.9. |

Прогрессирующая |

дистрофия |

легких |

|

108 |

||

|

3.9.1. Прогрессирующая дистрофия и другие состояния легких |

. |

109 |

||||

3.10. Пневмоторакс |

|

|

|

|

111 |

||

4. Пристеночные затемнения |

|

|

116 |

|

|||

4.1. |

Определение |

понятия |

|

|

|

116 |

|

4.2. |

Методики исследования |

|

|

|

116 |

||

4.3. |

Определение |

локализации |

процесса |

|

116 |

||

4.4. |

Процессы, исходящие из грудной стенки |

|

118 |

||||

4.5. |

Процессы, исходящие из |

плевры |

|

120 |

|||

|

4.5.1. Плевриты |

|

|

|

|

120 |

|

|

4.5.2. Доброкачественные |

опухоли плевры |

|

129 |

|||

|

4.5.3. Злокачественные опухоли плевры |

|

130 |

||||

|

4.5.4. Псевдоопухоли плевры |

|

|

131 |

|||

4.6. |

Образования, исходящие из легочной ткани |

|

132 |

||||

|

4.6.1. Кортико-плевральный рак |

|

132 |

||||

|

4.6.2. Доброкачественные опухоли, кисты и туберкуломы . . |

. |

135 |

||||

4.7. |

Послеоперационные изменения |

|

141 |

||||

5. Затемнения в области сердечно-диафрагмальных синусов . . |

. |

143 |

|||||

5.1. |

Определение |

понятия |

|

|

|

143 |

|

5.2. |

Методики исследования |

|

|

|

143 |

||

5.3.Нормальные затемнения в области сердечно-диафрагмальных си

|

нусов |

|

|

|

|

|

|

144 |

5.4. |

Кисты и |

дивертикулы перикарда |

|

|

|

147 |

||

5.5. |

Целомическая киста плевры |

|

|

|

|

153 |

||

5.6. |

Кистозная лимфангиома |

|

|

|

|

154 |

||

5.7. |

Опухоли |

сердечно-диафрагмальных синусов |

. |

. . . . |

. |

155 |

||

5.8. |

Аневризмы сердца |

|

|

|

|

155 |

||

5.9. |

Опухоли |

сердца |

|

|

|

|

|

157 |

5.10. Аневризмы и деформации аорты |

|

|

|

157 |

||||

5.11. Опухоли |

легких |

|

|

|

|

|

159 |

|

5.12. Воспалительные |

заболевания |

легких |

|

|

|

162 |

||

5.13. Осумкованный |

плеврит |

|

|

- |

• |

166 |

||

5.14. Эпифренальные |

дивертикулы |

пищевода |

|

|

|

166 |

||

5.15. Местная релаксация правого купола диафрагмы |

|

|

170 |

|||||

5.16. Опухоли и кисты диафрагмы |

|

|

|

|

172 |

|||

5.17. Абдоминомедиастинальные липомы |

|

|

|

172 |

||||

5.18. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы |

|

|

|

176 |

||||

5.19. Диафрагмальные грыжи |

|

|

|

|

179 |

|||

5.20. Ахалазия пищеводно-желудочного перехода |

|

|

|

187 |

||||

6. Расширение корней легких |

|

|

|

188 |

|

|||

6.1. |

Определение понятия |

|

|

|

188 |

|||

6.2. |

Методики исследования |

|

|

|

|

188 |

||

6.3. |

Рентгенологическая картина корня легкого в |

норме |

. . . |

. |

189 |

|||

4

6.4. |

Туберкулезный бронхаденит . |

|

|

|

|

|

|

|

190 |

||||

|

6.4.1. Типичный |

вариант |

|

|

|

|

|

|

|

|

192 |

||

|

6.4.2. Атипичный |

вариант |

|

|

|

|

|

|

|

|

195 |

||

6.5. |

Саркоидоз |

внутригрудных лимфатических |

узлов |

. |

. . . . |

. |

202 |

||||||

|

6.5.1. Типичный |

вариант |

|

|

|

|

|

|

|

|

202 |

||

|

6.5.2. Атипичный |

вариант |

|

|

|

|

|

|

|

|

205 |

||

6.6. |

Силикотуберкулезный |

бронхаденит |

|

|

|

|

|

|

208 |

||||

|

6.6.1. Силикотуберкулезный бронхаденит и |

другие состояния . |

. |

210 |

|||||||||

6.7. |

Медиастинальная форма лимфогранулематоза |

|

|

|

|

210 |

|||||||

|

6.7.1. Типичный |

вариант |

|

|

|

|

|

|

|

|

211 |

||

|

6.7.2. Атипичный |

вариант |

|

|

|

|

|

|

|

|

212 |

||

6.8. |

Медиастинальный рак |

легкого |

|

|

|

|

|

|

|

217 |

|||

|

6.8.1. Типичный |

вариант |

|

|

|

|

|

|

|

. 2 2 1 |

|||

|

6.8.2. Атипичный |

вариант |

|

|

|

|

|

|

|

|

221 |

||

6.9. |

Макрофолликулярная |

лимфобластома |

|

|

|

|

|

|

221 |

||||

|

6.9.1. Макрофолликулярная лимфобластома и другие лимфопроли- |

|

|||||||||||

|

феративные заболевания |

|

|

|

|

|

|

|

224 |

||||

7. Расширение и деконфигурация срединной тени |

|

|

|

229 |

|||||||||

7.1. |

Определение понятия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

229 |

||

7.2. |

Методики исследования |

|

|

|

|

|

|

|

|

230 |

|||

|

7.2.1. Основные изменения средостения в рентгеновском изображе |

|

|||||||||||

|

нии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

230 |

7.3. |

Диффузные |

расширения срединной тени |

|

|

|

|

|

230 |

|||||

|

7.3.1. Острый медиастинит |

|

|

|

|

|

|

|

|

230 |

|||

|

7.3.2. Гематома |

средостения |

(гемомедиастинум) |

|

|

|

|

232 |

|||||

|

7.3.3. Парамедиастинальный |

плеврит |

|

|

|

|

|

|

233 |

||||

|

7.3.4. Экссудативный |

перикардит |

. |

. |

. . . . . . |

. |

238 |

||||||

|

7.3.5. Медиастинальные липомы |

|

|

|

|

|

|

|

240 |

||||

|

7.3.6. Увеличение лимфатических узлов . . . . . . . |

. |

241 |

||||||||||

|

7.3.7. Дилатация пищевода при ахалазии кардии |

|

|

|

250 |

||||||||

7.4. |

Местные расширения |

срединной |

тени |

|

|

|

|

|

|

251 |

|||

7.5. |

Опухоли и кисты переднего средостения |

|

|

|

|

|

251 |

||||||

|

7.5.1. Загрудинный и внутригрудной зоб |

|

|

|

|

|

252 |

||||||

|

7.5.2. Опухоли вилочковой железы (тимомы) |

|

|

|

|

256 |

|||||||

|

7.5.3. Дермоидные кисты и тератомы |

|

|

|

|

|

|

260 |

|||||

7.6. Опухоли и кисты заднего средостения |

|

|

|

|

|

|

265 |

||||||

|

7.6.1. Бронхогенные и энтерогенные кисты |

|

|

|

|

|

265 |

||||||

|

7.6.2. Неврогенные опухоли |

|

|

|

|

|

|

|

|

269 |

|||

7.7. |

Конгломераты лимфатических узлов |

|

|

|

|

|

|

274 |

|||||

7.8. |

Аневризма |

аорты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

275 |

|

7.9. |

Праволежащая |

аорта |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

288 |

|

8. Изменения структуры срединной тени |

|

|

|

|

|

289 |

|

||||||

8.1. |

Определение понятия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

289 |

||

8.2. |

Затемнения на фоне срединной тени |

|

|

|

|

|

|

289 |

|||||

|

8.2.1. Опухоли и кисты средостения |

|

|

|

|

|

|

289 |

|||||

|

8.2.2. Уплотнения клетчатки |

средостения |

|

|

|

|

|

293 |

|||||

8.3. |

Обызвествления |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

296 |

|

|

8.3.1. Обызвествления |

и окостенения |

трахеи и |

бронхов . |

, . |

. |

296 |

||||||

|

8.3.2. Обызвествление |

лимфатических |

узлов |

|

|

|

|

297 |

|||||

|

8.3.3. Обызвествление |

сердца |

и |

магистральных |

сосудов . |

. |

. |

299 |

|||||

|

8.3.4. Обызвествления опухолей и кист |

|

|

|

|

|

305 |

||||||

8.4. |

Инородные тела |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

306 |

|

8.5. Просветления на фоне срединной тени |

|

|

|

|

|

309 |

|||||||

|

8.5.1. Медиастинальные грыжи |

|

|

|

|

|

|

|

309 |

||||

|

8.5.2. Эмфизема |

средостения |

(пневмомедиастинум) |

. . . |

. |

313 |

|||||||

|

8.5.3. Острый медиастинит |

|

|

|

|

|

|

|

|

317 |

|||

5

|

8.5.4. Опорожнившиеся кисты |

. . . 318 |

|

|

8.5.5. Дилатация пищевода |

319 |

|

|

8.5.6. Диафрагмальные грыжи |

328 |

|

|

8.5.7. Дивертикулы пищевода |

328 |

|

9. Смещения срединной тени |

|

330 |

|

9.1. |

Определение понятия |

|

330 |

9.2. |

Статические смещения срединной тени |

330 |

|

|

9.2.1. Статические смещения в больную сторону |

330 |

|

|

9.2.2. Статические смещения в здоровую сторону |

337 |

|

|

9.2.3. Высокое расположение купола диафрагмы |

343 |

|

|

9.2.4. Диафрагмальные грыжи |

343 |

|

|

9.2.5. Деформации грудной клетки |

345 |

|

9.3. |

Динамические смещения |

срединной тени |

345 |

|

9.3.1. Частичный стеноз |

бронха |

346 |

|

9.3.2. Клапанный (вентильный) стеноз бронха |

347 |

|

|

9.3.3. Пневмоторакс |

|

348 |

Список литературы |

|

364 |

|

Предметный указатель |

|

374 |

|

1.ТЯЖ ИСТЫЕ ЗАТЕМНЕНИЯ

1.1.ДВУСТОРОННИЕ (ДИФФУЗНЫЕ) ЗАТЕМНЕНИЯ

1.2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

Термином «тяжистые затемнения» обозначают линейные тени, пересекающие легочные поля в различных направлениях.

В норме линейные тени располагаются радиальное их ана томическим субстратом являются кровеносные сосуды.

Следовательно, само по себе наличие линейных или тяжистых теней, составляющих легочный рисунок, на фоне легоч ных полей не является признаком патологических изменений в легких. Напротив, их отсутствие свидетельствует о значитель ных нарушениях в системе дыхания.

При ряде заболеваний могут появляться дополнительные тяжистые затемнения, часто расположенные беспорядочно1; легочный рисунок становится петлистым, ячеистым, хаотич ным. Анатомическим субстратом такой картины являются мор фологические изменения в паренхиматозной или интерстициальной ткани легкого. В частности, при альвеолитах морфоло гические изменения локализуются на уровне межальвеолярных, межацинозных и междольковых перегородок, при раковом лим фангите поражаются в основном лимфатические сосуды, при диффузных болезнях соединительной ткани развиваются васкулиты и т. д. Морфологические изменения носят разнообраз ный характер: при туберкулезе, саркоидозе, гистиоцитозе X формируются характерные для каждого заболевания грануле мы, при фи'брозирующих альвеолитах происходит утолщение альвеолярных стенок с изменением характера эпителия, при раковом лимфангите по лимфатическим сосудам распростра няются клетки раковых комплексов, а затем развивается скле роз и т. д. Иначе говоря, картина усиления, избыточности, деформации легочного рисунка, а также дислокация его в от дельных участках может быть обусловлена разнообразными патологическими процессами с локализацией патологических морфологических изменений на различных структурных уров нях легкого. \

По рентгенологической картине различают преимуществен но сосудистые, интерстициальные или смешанные изменения легочного рисунка. Это можно пояснить на примере измене ния легочного рисунка при нарушении гемодинамики малого

круга кровообращения при митральном стенозе. В начальных

стадиях, при хорошей компенсации преобладает сосудистый компонент усиления рисунка, а по мере нарастания декомпен-

7

сации с увеличением количества жидкости в интерстициальной ткани появляется «спутанность», сетчатость легочного рисун ка, образуются фигуры многоугольника, особенно в нижних зонах, т. е. возникает интерстициальный компонент усиления легочного рисунка.

Разнообразие патологических процессов, которые могут проявляться сходной картиной, обусловливает дифференциаль но-диагностические трудности, которые возникают при обсле довании подобных больных. Диффузные, или интерстициальные, поражения легких объединяются двумя основными при знаками: прогрессирующей одышкой и легочной диссеминацией, определяемой рентгенологически.

Н. В. Путов и Г. Б. Федосеев (1984) различают пять групп поражений: 1) фиброзирующие альвеолиты (идиопатический, экзогенный, токсический); 2) гранулематозы (саркоидоз, ту беркулез, пневмокониозы, гистиоцитоз X); 3) диссеминации опухолевой природы (бронхиолоальвеолярный рак, раковый лимфангит); 4) другие процессы (идиопатический гемо.сидероз легких, синдром Гудпасчера, альвеолярный протеиноз, лейомиоматоз, первичный амилоидоз); 5) поражение легких при болезнях органов и систем (васкулиты или интерстициальные пневмониты при диффузных болезнях соединительной ткани, наследственных болезнях, лучевых поражениях легких, недо статочности кровообращения).

В разделе 1 рассматриваются рентгенодиагностика и диф ференциальная диагностика наиболее часто встречающихся поражений: саркоидоза НА и III стадий по Вурму или 2-й и 3-й форм по А. Г. Хоменко и соавт. (1978), ракового лимфан гита, хронического деформирующего бронхита, диссеминированного туберкулеза и некоторых более редко диагностируе мых заболеваний — фиброзирующего альвеолита, гемосидероза, коллагеновых и других заболеваний.

1.3.МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сцелью уточнения природы, степени и распространения тяжистых затемнений используются следующие рентгенологические методики:

1.Рентгеноскопия с применением функциональных проб Вальсальвы и Мюллера.

2.Рентгенография, в том числе «жесткими» лучами.

3.Томография.

4.Бронхография.

5.Ангиопульмонография.

1.4.САРКОИДОЗ

Тяжистые изменения диффузного характера в виде усиления и избыточности легочного рисунка по воспалительному типу в сочетании с двусторонней аденопатией внутригрудных лимфа-

8

тических узлов наблюдаются во IIА стадии саркоидоза, а диф фузное усиление рисунка по склеротическому типу — в III, или легочной, стадии этого заболевания.

Клинические проявления саркоидоза во IIА, или медиасти- нально-легочной стадии, так же как в I, медиастинальной, стадии примерно у половины больных характеризуются незна чительным изменением общего состояния. В 60 % случаев за болевание выявляется при флюорографии. Подострое начало

болезни наблюдается у 20—30 % больных |

и проявляется суб- |

фебрильной температурой тела, сухим |

кашлем, слабостью. |

Острое начало с высокой температурой тела, артралгией, уз ловатой эритемой наблюдается у 10—15 % больных (синдром Лефгрена). Могут отмечаться внелегоxные локализации: саркоидоз глаз, кожи, периферических лимфатических узлов, мел ких трубчатых костей кистей и стоп, околоушных слюнных желез. У 40 % больных отмечается лейкопения, незначительное увеличение СОЭ, редко лейкоцитоз, чаще абсолютная лимфопения, моноцитоз и эозинофилия.

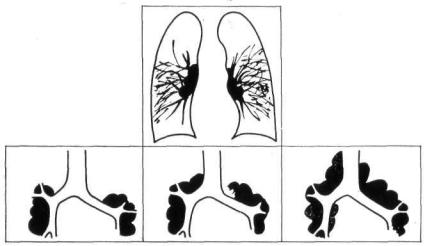

Рентгенологическая картина напоминает таковую в медиа стинальной стадии саркоидоза. Чаще всего при томографии выявляется двустороннее увеличение лимфатических узлов бронхопульмональных групп, затем бронхопульмональных и трахеобронхиальных и еще реже паратрахеальных (рис. 1.1). Изменения легочного рисунка в виде избыточности и усиления определяется в прикорневых и кортикальных зонах средних и нижних легочных полей. Принято считать, что в этой стадии еще нет легочных гранулематозных изменений, а усиление ри сунка обусловлено, по-видимому, лимфостазом [Костина 3. И.

Рис. 1.1. Варианты рентгенологической картины при саркоидозе ПА стадии (схема). Различные поражения внутригрудных лимфатических узлов.

9

идр., 1975; Хоменко А. Г., Швайгер О., 1982]. М. Л. Шулутко

исоавт. (1984) на основании результатов расширенной медиастиноскопии с биопсией плевры, легкого и лимфатических уз лов у больных данной категории показали, что во всех слу чаях во ПА стадии имело место бугорковое поражение плевры

илегких с характерным строением саркоидной гранулемы.

Следовательно, из-за |

малых размеров и небольшого их числа |

в легком узелки не |

получают соответствующего изображения |

на рентгенограммах. Кроме того, даже при значительном уве личении лимфатических узлов симптомов сдавления бронхов не наблюдается.

При бронхоскопии выявляются косвенные признаки гипер плазии лимфатических узлов в виде расширения углов деления бронхов, появления сосудистой сети слизистой оболочки брон хов. В 10—15 % случаев имеется бугорковое поражение сли зистой оболочки. Биопсия слизистой и трансбронхиальная пункция лимфатических узлов позволяют верифицировать диагноз в 70—80 %, а в сочетании с медиастиноскопией или открытой биопсией — в 100% случаев. Описываемая стадия саркоидоза имеет весьма характерную рентгенологическую картину, которая в сочетании со скудными клиническими про явлениями или в сочетании с синдромом Лефгрена дает воз можность установить диагноз саркоидоза без биопсии.

Положительная рентгенологическая динамика при благо приятном течении заболевания в 80—88 % случаев проявля ется полной регрессией аденопатии и нормализацией легочного

рисунка |

в течение 4—8 мес [Рабухин |

Е. А., 1975; |

Yarosze- |

wicz W., |

1976], Спонтанное излечение |

достигается в |

сроки от |

6 мес до 3 лет. При этом рецидивы наблюдаются в 3 раза чаще, чем у леченых больных [Костина 3. П., 1984],

При III, или легочной, стадии саркоидоза заболевание рас сматривается как хронический процесс, являющийся следст вием прогрессирования предшествующей медиастинально-ле- гочной стадии. Примерно в 25 % наблюдений заболевание про текает бессимптомно. У такого же числа больных к основному процессу довольно быстро присоединяется вторичная инфек-

Рис. 1.2. Рентгенологическая картина при легочной стадии саркоидоза. а — пневмофиброз в виде бабочки; б — диффузный пневмосклероз.

10