Розенштраух Дифдиагностика_2 / глава7-8pdf

.pdf

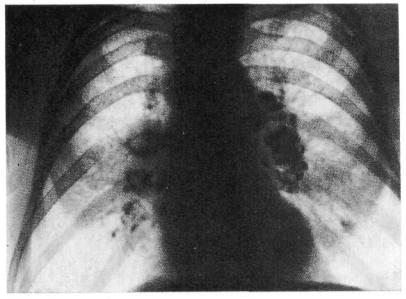

Рис. 8.8. Обзорная рентгенограмма. Обызвествление лимфатических узлов при силикозе.

лупы (рис. 8.8). Диагноз пневмокониоза облегчается знанием анамнеза, а также наличием характерных изменений в легких. Очень часто при далеко зашедших стадиях силикоза отмеча ется сочетание этого заболевания с туберкулезом.

Обызвествления лимфатических узлов средостения при саркоидозе, гистоплазмозе, кокцидиоидомикозе и некоторых других заболеваниях встречаются реже. Их нозологическая принадлеж ность может быть определена лишь при установлении диагноза основного процесса, так как рентгенологическая картина обыз вествлений не патогномонична.

8.3.3. ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЕ СЕРДЦА И МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ

Среди обызвествлений, выявляемых на |

фоне сердечной тени, |

|

наибольшую практическую роль играет |

отложение |

извести на |

уровне фиброзных колец левого венозного отверстия |

и аорты, |

|

в миокарде, коронарных сосудах, перикарде. |

|

|

Обызвествление фиброзного кольца левого венозного отвер стия имеет форму овала или полуовала, длинник которого рас положен косо. Если известь отложилась по всему периметру кольца, то обызвествление представляет собой замкнутое коль цо, если выявляется частичное отложение, то наблюдается обыз вествление в виде подковы или полулуния, обращенное выпукло стью книзу и влево. Затемнение фиброзного кольца по структуре

299

напоминает инкрустацию, так как соли кальция откладываются неравномерно, в виде мелких зерен.

Тень фиброзного кольца левого венозного отверстия при мно гопроекционном исследовании не отделяется от массива сердца. При рентгеноскопии выявляется ее активная подвижность, син хронная с пульсацией сердца. При глубоком дыхании форма тени не изменяется. Обычно при наличии обызвествления раз меры фиброзного кольца уменьшаются. Стенозирование приво дит к появлению систолического шума. В большинстве случаев отмечается заброс крови в предсердие. Отложение извести на чинается обычно с задней части фиброзного кольца и распро страняется кпереди, часто распространяясь на перепончатую перегородку. Последнее лучше выявляется на рентгенограммах, произведенных в левой косой проекции.

Обызвествление фиброзного кольца аорты. Часто сочетается с обызвествлением митрального кольца. Как и на уровне по следнего, обызвествление обычно приводит к стенозированию аортального кольца, что проявляется грубым систолическим шу мом при аускультации. Одновременно уменьшается или исчезает второй аортальный тон. Обызвествление фиброзного кольца аорты редко имеет вид замкнутой кольцевидной тени; обычно оно выглядит как прерывистая линия, состоящая из нескольких дугообразных линий. Как и в митральном кольце, обызвествле ние происходит по типу инкрустации. Иногда наряду с отложе нием солей кальция на уровне фиброзных колец формируется истинная костная ткань с костномозговыми полостями.

Обызвествление миокарда. В большинстве случаев являются следствием инфарктов, в отдельных случаях они имеют место при септических процессах. Наконец, их субстратом могут быть гематогенные метастазы злокачественных опухолей, в толще ко торых откладывается известь.

Обызвествления миокарда могут иметь вид округлых, оваль ных, линейных затемнений различных размеров (рис. 8.9). Они хорошо видны на рентгенограммах, произведенных при короткой экспозиции.

При обызвествлении тромбов эти затемнения могут до стигать размера грецкого ореха: в таких случаях они выяв ляются и при рентгеноскопии.

Обызвествление коронарных сосудов. В результате атероскле роза на внутренней поверхности стенок коронарных сосудов образуются специфические бляшки, затем развивается склероз. В итоге стенки сосудов утолщаются, а просвет их прогрессивно сужается. Эти практически необратимые изменения усугубля ются тем, что наряду со склерозом часто наступает обызвествле ние стенок сосудов, вследствие чего они выступают под эндо кардом в виде плотных полукаменистых тяжей [Абрикосов А. И., 1947]. Рентгенологически обызвествленные коронарные сосуды имеют вид ветки дерева, от которой в разные стороны отходят ответвления (рис. 8.10).

300

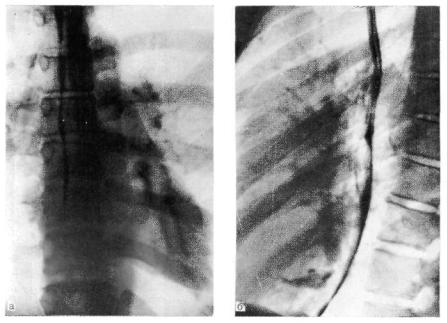

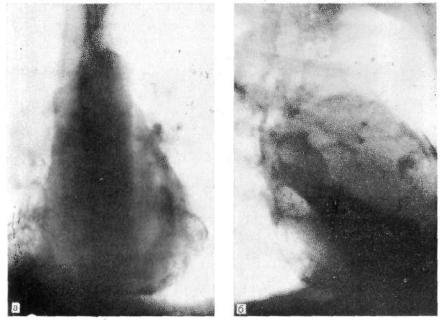

Рис. 8.9. Обзорная суперэкспонированная рентгенограмма (а) и рентгенограм ма в левой боковой проекции с контрастированным пищеводом (б). Интенсив ные тени на фоне средостения, обусловленные обызвествлением миокарда и митральных клапанов.

В зависимости от преимущественного обызвествления того или иного отдела коронарных сосудов рентгенологическая кар тина может изменяться. В соответствии с этим необходим вы бор оптимальной проекции. Так, обызвествление основного ствола левой венечной артерии можно обнаружить в прямой проекции в области левой трети основания сердца, в левой косой проекции — в задней трети, в левой боковой — в средней трети основания сердца. Правая коронарная артерия проецируется ниже левой. В прямой проекции она видна в правой трети, в пе редней левой косой — в средней трети, в левой боковой — в перед не трети основания сердца. Обызвествление коронарных арте рий проявляется столь типичной рентгенологической картиной, особенно при рентгенотелевидении и на рентгенограммах с ми нимальной экспозицией, что по существу не возникает необхо димости в дифференциальной диагностике.

Обызвествление аорты. У лиц пожилого и старческого возра ста на фоне срединной тени часто обнаруживаются обызвест вления стенок аорты. Наиболее часто причиной этого явления является атеросклероз. В области дуги аорты выявляется высо кой интенсивности полоска затемнения, имеющая форму сегмен та круга и овала (рис. 8.11). В восходящей аорте обызвествле-

301

Рис. 8.10. Рентгенограм ма в косой проекции. Обызвествление коронар ных сосудов сердца.

ния атеросклеротического происхождения наблюдаются редко; эта локализация типична для сифилитического мезаортита. Обызвествления в проксимальном отделе восходящей аорты на столько характерны для сифилиса, что даже при отрицательных серологических реакциях позволяют решить вопрос о характере процесса. Известно, что при сифилитических поражениях серд ца и сосудов серологические реакции положительны только в 70—80% случаев. Характер обызвествлений в восходящей аорте различен; в одних случаях это короткие линейные тени длиной 1—3 см, в других — инкрустации, диффузно откладывающиеся

встенках аорты. Последняя чаще расширена.

Внисходящей аорте, как и в области дуги, обызвествления обычно обусловлены атеросклерозом, поэтому обычно встреча ются у лиц пожилого и старческого возраста. У женщин они встречаются в 4—5 раз чаще, чем у мужчин. Они имеют вид пре рывистых линейных теней, расположенных вдоль стенок расши ренной, удлиненной и нередко извитой аорты. Наддиафрагмальный отдел обызвествленной аорты иногда образует изгиб, ими тирующий кисту заднего средостения, в стенках которой име ются массивные отложения солей кальция. Довольно часто обызвествляются аневризмы аорты, в несколько раз чаще наблю-

302

Рис. 8.11. Томограмма в прямой проекции. Обыз вествление дуги аорты, хрящей трахеи и круп ных бронхов.

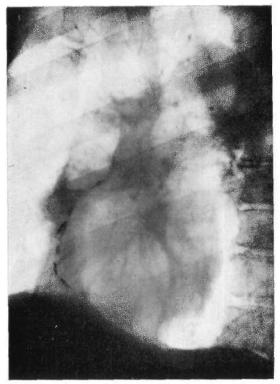

дающиеся у мужчин. Обызвествления стенок аневризм проявля ются в виде линейных дугообразных интенсивных затемнений, иногда образующих кольцевидную тень, позволяющую уточнить форму, размеры и синтопию аневризмы (рис. 8.12). При обыз вествлении тромбов, образующихся в полости аневризмы, затем нения имеют тяжистую форму и могут достигать довольно круп ных размеров.

Обызвествление перикарда. Одним из исходов слипчивого перикардита является обызвествление сердечной сумки, именуе мое различными авторами каменным, калькулезным перикарди том, а также панцирным сердцем. При елипчивом перикардите облитерируется полость сердечной сумки, разрастается фиброз ная ткань, образуется однородный слой гиалина с резко утол щенными коллагеновыми волокнами. Соли извести откладыва ются в основном в толще гиалинизированной ткани. Клинически обызвествление перикарда проявляется симптомами хрониче ской сердечной недостаточности. Венозное давление заметно, а иногда резко повышается. Ригидный каркас, окружающий серд це, существенно нарушает гемодинамику.

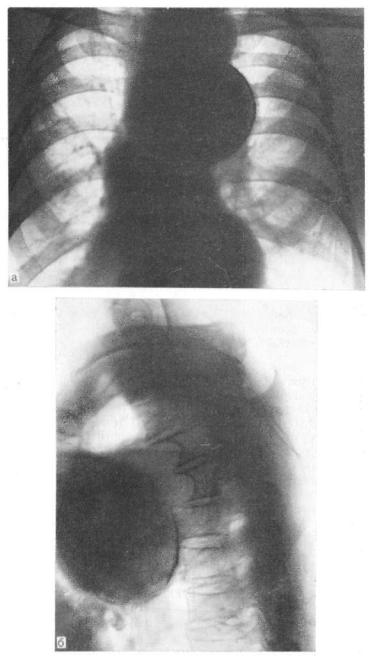

Рентгенологическая картина обызвествленного перикардита почти патогномонична. По контуру сердца прослеживается вы сокой интенсивности иногда прерывистое кольцевидное затем нение, повторяющее конфигурацию сердца (рис. 8.13). Пульса-

303

(б). Обызвествления аневризма дуги аорты.

Рис. 8.12. Обзорная рентгенограмма (а) и рентгенограмма в косой проекции

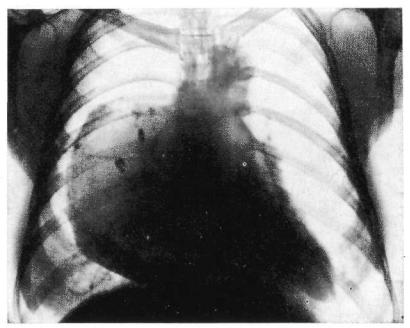

Рис. 8.13. Обзорная суперэкспонированная рентгенограмма (а) и рентгено грамма (б) в боковой проекции. Обызвествление перикарда.

ция сердца резко снижена. Толщина затемнения неодинакова." В большинстве случаев она больше по правому контуру сердца: Наименьшая толщина затемнения часто определяется в области легочного конуса. При рентгеноскопии отмечается симптом Ахелиса — Венкебаха, заключающийся в том, что при глубоком вдохе опускаются книзу лишь латеральные отделы диафрагмы; средняя ее часть, спаянная с перикардом, не смещается либо амплитуда ее смещения минимальна.

8.3.4. ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ И КИСТ

В толще опухолей, развивающихся в средостении, могут откла дываться соли извести. При образовании достаточно крупных глыбок они могут обнаруживаться на фоне срединной тени, осо бенно на. суперэкспонированных снимках и томограммах. Это относится к загрудинному и внутригрудному зобу, опухолям вилочковой железы, гамартомам, неврогенным опухолям, фибро мам, гемангиомам, лимфангиомам и др. В некоторых случаях островки извести могут обнаруживаться и в толще злокачест венных опухолей. Отложения извести в тканях опухолей имеют вид тутовых ягод, лопнувших кукурузных зерен и т. п.; иногда встречаются островки окостенения. В отличие от неоформлен ных образований в толще тератом могут обнаруживаться вклю-

305

Рис. 8.14. Обзорная суперэкспонированная рентгенограмма. Тератома средо стения с включениями в виде зубов.

чения в виде зубов и фаланг, что позволяет определить нозоло гическую принадлежность этих новообразований (рис. 8.14).

Кисты средостения, не выходящие за пределы.; этой области

ипроецирующиеся целиком на фоне срединной тени, нередко обызвествляются по краям, что проявляется сплошными или прерывистыми кольцевидными затемнениями. Это касается в первую очередь дермоидных и бронхогенных, а также редко встречающихся в средостении эхинококковых кист. Энтерогенные

ицеломичеокие кисты обызвествляются чрезвычайно редко, по этому наличие краевого обызвествления имеет определенное дифференциально-диагностическое значение. Обызвествленная киста, расположенная в переднем средостении, почти всегда дермоидная (рис. 8.15), в пространстве Гольцкнехта — бронхогенная. К тому же при первой иногда наблюдается и симптом Фе-

мистера, а при |

последней — симптом известкового мениска, |

что |

в еще большей |

степени дает возможность поставить точный |

но |

зологический диагноз.

8.4. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА

Различные причины могут привести к проникновению инород ных тел в клетчатку средостения или органы, расположенные в- этой области. Инородные тела трахеи и бронхов, аспирирован-

306

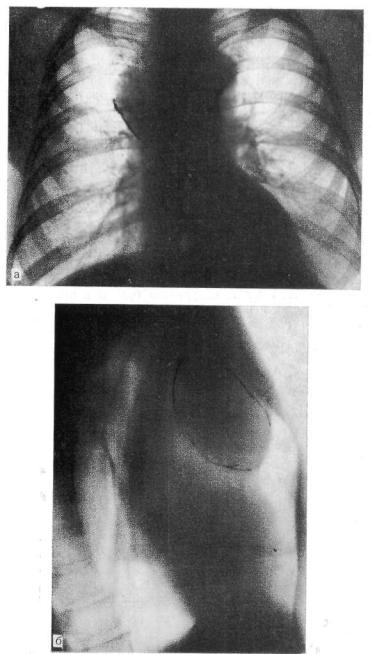

Рис. 8.15. Обзорная рентгенограмма (а) и томограмма в боковой проекции

(б). Обызвествленная дермоидная киста переднего средостения.

ные детьми или взрослыми, иногда в бессознательном состоя нии, острые предметы, проглоченные чаще всего с пищей, пробо дающие стенку глотки или пищевода и проникающие в средо стение, пули и осколки мин и снарядов как результат ранений военного, а иногда и мирного времени, отломки хирургических игл, оставленных при операции, — вот неполный перечень воз можных разновидностей инородных тел, проецирующихся на фоне средостения в той или иной проекции.

Аспирированные предметы, проникающие в трахею и бронхи,

могут вызывать |

острую |

или подрструю клиническую картину, |

||||

а иногда |

выявляются случайно при рентгенологическом иссле |

|||||

довании. |

Если |

инородное тело |

поглощает рентгеновские лучи |

|||

в значительной |

степени |

(например, металлические предметы — |

||||

гвозди, шурупы |

и т. д.), то рентгенологическая картина позво |

|||||

ляет в точности |

определить его характер и локализацию. В тех |

|||||

же случаях, когда инородное |

тело |

прозрачно для |

рентгеновских |

|||

лучей, его |

определяют |

на |

основании косвенных |

симптомов, в |

||

частности проявлений нарушения бронхиальной проходимости. Иногда острые инородные тела проникают в стенку крупного бронха, обусловливая местное воспаление в виде гранулемы, Последняя может вызнать обтурацию бронха и ателектаз соот ветствующей доли, а иногда и всего легкого через длительное время. Острые предметы, например иглы, фрагменты проволо-

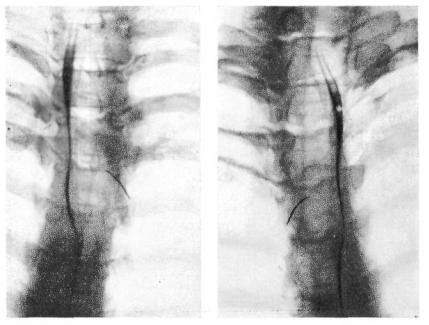

Рис. 8.16. Рентгенограммы с контрастированным пищеводом. Фрагмент про волоки.

308