Розенштраух Дифдиагностика_2 / глава2-3

.pdfнаружный. Окружающая легочная ткань склерозирована, конт растирование полости осуществляется через два—три бронха.

От одиночной бронхиальной кисты постпневмоническая по лость отличается неправильной формой, неравномерной толщи ной стенок, наличием в анамнезе нагноения, контрастированием при бронхографии. Эти же признаки позволяют отвергнуть мно жественные бронхиальные кисты. Что касается мешотчатых бронхоэктазов, которые тоже хорошо контрастируются, то поло сти при них, как правило, мелкие, одной и той же величины, а стенки имеют равномерную толщину.

Эмфизематозные буллы не сопровождаются клиническими симптомами. Они расположены субплеврально, не контрастиру ются при бронхографии.

В редких случаях можно наблюдать тонкостенную полость после выделения всех элементов гидатидозной эхинококковой кисты. В этих случаях стенкой кисты является фиброзная капсу ла. Если такая полость обнаруживается случайно, то дифферен циальная диагностика очень трудна. Положение облегчается при наличии серии рентгенограмм в динамике.

2.5.1.РАЗНОВИДНОСТИ КИСТ

2.5.1.1.Постпневмонические кисты и санированные

каверны

Определенные трудности возникают при разграничении постпненмонических кист как одиночных, так и множественных от са нированных каверн (рис. 2.9), особенное отсутствие серии ретгенограмм, позволяющих проследить динамику процесса. Отличи тельными признаками полости или полостей туберкулезного ха рактера служат: 1) наличие кальция или вкрапление очагов в стенках полости; 2) контрастирование бронха в виде парной по лоски; 3) очаговое обсеменение вблизи или вдали от полостей; 4) выявление микобактерий туберкулеза в мокроте.

При наличии серии рентгенограмм быстрая динамика про цесса говорит в пользу кисты, образовавшейся из острого абсцес са. Об этом же свидетельствует выраженная клиническая карти на нагноения.

При дифференциации ложных кист и санированных каверн данные бронхографии не являются решающими, так как в 50% случаев санированные каверны тоже хорошо контрастируются.

Учитывая преимущественную локализацию туберкулеза в верхних долях, при наличии одиночной или множественных раз ных по величине полостей со стенками неравномерной толщины, даже без видимого обсеменения, расположенных в верхней доле, следует целенаправлено искать микобактерий туберкулеза в мокроте. В сомнительных случаях, даже когда последние не най дены и нет явных клинических признаков нагноения и хорошо документированной динамики процесса в заключении, следует

69

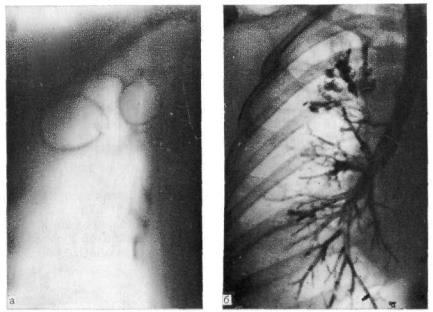

Рис. 2.9. Томограмма в прямой проекции (а) и бронхограмма (б) правого лег кого. В верхней доле несколько тонкостенных кист, не контрастирующихся при бронхографии. Мелкие бронхи верхней доли резко деформированы. На операции установлено, что это санированные каверны.

ограничиться дифференциально-диагностическим рядом, вклю чающим два заболевания — постпневмонические кисты и саниро ванные каверны.

2.5.1.2. Постпневмонические кисты, кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких

Кавернозный туберкулез характеризуется следующими призна ками: ограниченностью специфического поражения одного — двух сегментов, наличием сформированной каверны, отсутстви ем фиброза, наличием очагов обычно в тех же сегментах, что и каверны, и отсутствием явлений бронхогенной диссеминации в отдаленных сегментах [Александрова А. В., 1983].

• Рентгенологически стенки полостей при кавернозном туберку лезе чаще тонкие, внутренние их очертания четкие и ровные, на ружные не совсем четкие и неровные. Очагов немного, они рас положены вблизи каверны. При кавернозном туберкулезе, как и при фиброзно-кавернозном, полости относятся к типу сформиро ванных каверн, которые имеют трехслойное строение; внутрен ний— казеозно-некротические наложения, средний'—грануляци онная ткань, наружный — фиброзная ткань. В отличие от них несформированные (пневмониогенные) каверны образуются в

70

округлых инфильтратах и туберкуломах и не имеют выражен ной стенки.

При кавернозном туберкулезе легких могут наблюдаться эластические, ригидные или фиброзные каверны. Чаще встреча ются две первые формы каверн [Хоменко А. Г., 1982]. В редких случаях кавернозный туберкулез проявляется в виде нескольких полостей. При прогрессировании процесса в стенке каверны, во круг нее и в других участках нарастает фиброз, возникают по вторные бронхогенные очаги, что приводит к развитию фиброз- но-кавернозного туберкулеза [Рабухин А. Е., 1976].

Кавернозный и односторонний фиброзно-кавернозный тубер кулез приходится дифференцировать от постпневмонических кист.

2.6. САНИРОВАННЫЕ КАВЕРНЫ

Санированные каверны представляют собой фиброзные полости, возникшие в результате очищения активных туберкулезных ка верн от некроза и специфических грануляций. Стенка их состоит из фиброзной ткани, лишена эпителиального покрова. В послед ние десятилетия в связи с успехами антибактериальной терапии число больных с санированными кавернами заметно увеличи-

Рис. 2.10. Томограмма в прямой проекции. В верх ней доле левого легкого санированная каверна. В нижней стенке полости определяются калыциаты. Операция.

Рис. 2.11. Томограмма в прямой проекции. Очи щенная санированная ка верна верхней доли. Фор ма полости неправильноовальная, стенки тонкие, вокруг нее склероз и мел кие туберкулезные очаги.

лось. Санированную каверну нужно рассматривать как несовер шенный вид заживления туберкулезной полости, как превраще ние активной туберкулезной каверны в кисту, содержащую лишь незначительные элементы активного туберкулезного процесса.

Клиническая картина при санированных кавернах, как пра вило, стертая; часть больных не предъявляет жалоб. Некоторые больные не знают, что они перенесли туберкулез легких, хотя и отмечают в анамнезе какое-то остро начавшееся легочное забо левание. По данным Л. А. Коробовой (1968), средний срок от момента заболевания туберкулезом до выявления санированной каверны составляет 3 года. Нередко превращение активных ту беркулезных полостей в санированные каверны происходит за 5—6 мес. Изредка приходится наблюдать обострение санирован ных каверн. Туберкулезная полость может считаться санирован ной лишь в том случае, если больной не выделяет микобактерий туберкулеза (абациллярная каверна).

Санированные каверны располагаются в большинстве случа ев в I—II сегменте верхних долей почти одинаково часто с обеих сторон. Чаще это одиночные полости, но иногда встречаются и множественные. Форма этих каверн чаще округлая, овальная или неправильно овальная. Значительно реже приходится на блюдать санированные каверны неправильной формы с карма нами, перегородками, разделяющими полость на несколько ка-

72

верн. Диаметр этих полостей от 0,8 до 10 см и больше, но преоб ладают полости диаметром до 3 см.

Санированные каверны отличаются сравнительно тонкими стенками, чаще их толщина на разном протяжении неравномер на. Нередко можно наблюдать глыбки кальция, вкрапленные в стенку каверны или располагающиеся у устья дренирующего бронха (рис. 2.10). Иногда мелкие кальцинаты лежат на внут ренней поверхности каверны. В части случаев утолщение стенки может быть вызвано не вкраплением извести, а очагами. Конту ры санированных каверн чаще всего неровные и не совсем чет кие. Последнее обстоятельство связано с наличием тонких корот ких фиброзных тяжей, возникающих вследствие склероза вокруг полости. Внутренние контуры чаще всего четкие.

Важное значение для диагностики санированных каверн име ет анализ состояния окружающей легочной ткани. Как правило, эти полости окружены более или менее выраженной зоной скле роза, на фоне которого на рентгенограммах и особенно на томо граммах видны туберкулезные изменения в виде очагов и кальцинатов (рис. 2.11). Лишь в редких случаях не удается обнару жить в пораженном и противоположном легком следов перене сенного туберкулеза, начиная с очагов и кончая кавернами. БО

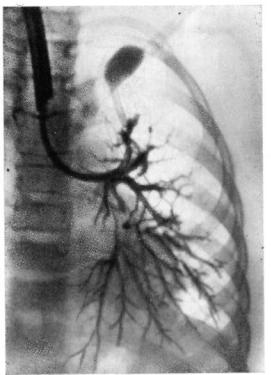

РИС. 2.12. Направленная бронхограмма. Контрас тирование санированной каверны, расположенной в верхушечном сегменте слева, через расширенный бронх. Операция.

лее чем у половины больных с санированными кавернами на то мограммах определяются парные полоски дренирующих бронхов, что обусловлено перибронхиальным склерозом. При бронхогра фии в половине случаев удается контрастировать полость кавер ны через один бронх (рис. 2.12); лишь в редких случаях дрени рующих бронхов бывает несколько. Последние, как правило, де формированы, неравномерно сужены или на отдельных участках умеренно расширены. Умеренно деформированы и мелкие бронхи вокруг каверны. В некоторых случаях в каверне можно обнару жить клубок мицелия гриба Aspergillus. При этом наблюдается типичная картина аспергиллемы.

Плевра в большинстве случаев утолщена соответственно уча стку поражения легкого либо на большем протяжении. При дли тельном течении заболевания и большой зоне склероза можно от метить смещение срединной тени в сторону поражения.

Как показывает опыт, описанная картина в большинстве слу чаев позволяет поставить правильный диагноз. Затруднения воз никают: 1) в отсутствие туберкулезных изменений вокруг кавер ны; 2) при множественных тонкостенных санированных кавернах без туберкулезных изменений вокруг них; 3) при контрастирова нии полостей через два и более бронхов. В этих случаях важен тщательно собранный анамнез с указанием на перенесенный ту беркулез и нахождение ранее в мокроте туберкулезных микобактерий.

Рентгеноморфологические сопоставления свидетельствуют об относительно ограниченных возможностях рентгенологического метода исследования при определении степени санации полостей. Основное значение имеют неоднократные, в течение многих меся цев, отрицательные анализы мокроты на туберкулезные микобактерии.

Санированные, или абациллярные, каверны отличаются от полостей при кавернозном туберкулезе более тонкими стенками. Это касается эластических и ригидных каверн, не говоря уже о пневмониогенных кавернах, которые, как правило, не имеют оформленных стенок и свидетельствуют о дальнейшем прогрессировании туберкулезного инфильтрата. От каверн при фибрознокавернозном туберкулезе они отличаются более тонкими стенка ми, более правильной формой и меньшим развитием фиброза.

Видимость всех стенок абациллярной каверны позволяет от личить ее от эмфизематозной буллы небольших и средних разме ров (см. рис. 2.26).

2.6.1.РАЗНОВИДНОСТИ КАВЕРН

2.6.1.1.Каверны и кавернизировавшийся периферический рак легкого

Что касается отличия каверны от так называемого кавернизировавшегося периферического рака, то в большинстве случаев сде лать это нетрудно. У многих сотен больных с распавшимся пери-

74

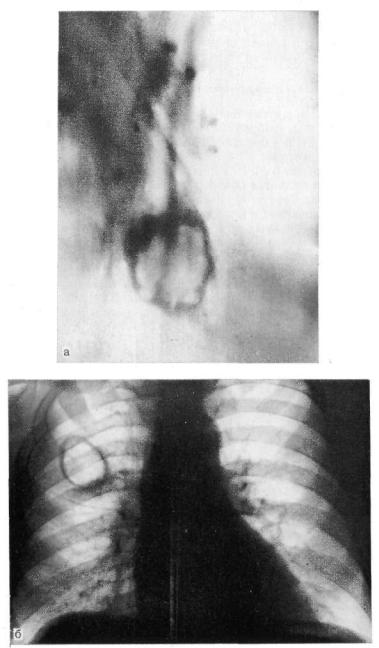

Рис. 2.13. Рентгенограмма в прямой проекции (б) и томограмма в боковой справа (а). Видны бугристые контуры образования, особенно четкие в ниж непереднем отделе. Диагноз периферического рака подтвержден на операции.

ферическим раком легкого мы не смогли обнаружить истинной кавернизации опухоли. Даже при большой центрально располо женной полости распада видны толстые стенки, бугристые в том или другом участке, и лучистость наружных контуров (рис. 2.13).

2.6.1.2. Каверны и псевдокаверны

Санированные и другие виды каверн (пневмониогенные, эласти ческие, ригидные, фиброзные) следует отличать от так называе мых псевдокаверн, образующихся после частичной резекции лег кого при туберкулезе.

И. П. Жингель и М. 3. Упитер (1965) показали, что стенками этих полостей является обнаженная во время операции легочная ткань соседних участков, иногда с участками париетальной или междолевой плевры. Обычно такая полость сообщается с культей одного из пересеченных во время операции бронхов, а в стенках полости развивается специфический воспалительный процесс. Полость может возникнуть вскоре после операции (3—4 нед) либо в позднем послеоперационном периоде из гематомы. Харак терны наличие микобактерий туберкулеза в мокроте и хорошее контрастирование при бронхографии (рис. 2.14). Таким образом, псевдокаверна — это послеоперационное осложнение, инфициро-

Рис. 2.14. Направленная бронхограмма. Псевдо каверна после резекции двух сегментов верхней доли правого легкого с торакопластикой по пово ду фиброзно-кавернозно- го туберкулеза.

Рис. 2.15. Томограмма в прямой проекции. Разду тая каверна в верхней доле слева, отличающая ся от санированной ка верны большим обсемене нием в пределах левого легкого. Видны кавгрн кулы.

ванная туберкулезом остаточная полость без сформированных стенок, сообщающаяся с бронхом. Знание анамнеза (операция), наличие микобактерий туберкулеза в мокроте, неправильная форма полости, более толстые стенки дают возможность поста вить правильный диагноз.

2.6.1.3. Санированные и раздутые каверны

Тонкие стенки, как и санированные каверны, имеют каверны, раздутые вследствие вентильной закупорки дренирующего брон ха. Отличить такие каверны нетрудно: 1) при раздутой каверне

в |

мокроте, как правило, имеются микобактерий туберкулеза; |

2) |

видно обширное обсеменение в пределах доли или даже цело |

го легкого; при этом часть очагов с распадом образуют каверникулы (рис. 2.15); 3) на серии рентгенограмм отмечается очень быстрое вздутие каверны, а после ликвидации воспаления в при водящем бронхе возвращение ее к прежним размерам.

От истинных бронхиальных кист санированные каверны отли чаются менее правильной формой, измененным легочным фоном, меньшей четкостью наружных контуров, наличием соответст вующего анамнеза.

77

2.7. ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЕ БУЛЛЫ

Эмфизематозные буллы, или альвеолярные кисты, — это тонко стенные полости в легких, образовавшиеся в результате разрыва и атрофии альвеолярных перегородок. Стенками таких полостей являются спрессованные альвеолы и фиброзная ткань.

При небольших размерах эмфизематозных булл больные не предъявляют жалоб. Если жалобы все же имеются, то их вызы вают изменения в легких, которые привели к образованию эмфи зематозных булл. При гигантских буллах наблюдаются затруд ненное дыхание, боли в груди, сухой кашель, кровохарканье. Часть больных поступает в стационары с выраженной клиниче ской симптоматикой спонтанного пневмоторакса, при котором показано удаление воздуха из плевры. Состояние больных нор мализуется, и с диагнозом спонтанного пневмоторакса их выпи сывают до следующего обострения. Такой диагноз кажется тем более правомерным, что эмфизематозные буллы нередко ос ложняются спонтанным пневмотораксом. Однако это, как прави ло, не гигантские пузыри, а небольшие субплеврально располо женные буллезные полости, часто не определяемые рентгеноло гически.

В тех редких случаях, когда на дне гигантских эмфизе матозных булл видна жидкость, больные нередко поступают в стационар с диагнозом пневмоплеврита.

2.7.1.1. Гигантские эмфизематозные буллы

Гигантские эмфизематозные буллы одинаково часто располага ются как справа, так и слева. Занимая одну долю, они резко рас тягивают ее. Создается впечатление, что поражено все легкое или большая его часть. Как правило, это одиночные образова ния, хотя при исследовании удаленных препаратов иногда можно видеть рядом и более мелкие буллы.

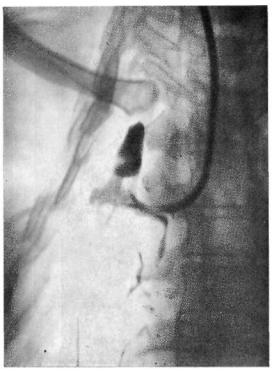

Форма полостей неправильно овальная; внутри полости могут быть перегородки, разделяющие ее на отдельные камеры. Ди аметр полостей колеблется от 10 до 15 см. Стенки их на всем протяжении тонкие (рис. 2.16). Видимая па рентгенограммах в некоторых случаях неравномерность толщины стенок может быть обусловлена перикавитарным сдавленнем легочной ткани, приле жащей к стенке кисты или прилежанием стенки кисты к плевре. Контуры гигантских булл четкие и ровные; окружающая легоч ная ткань, как правило, интактна. Несмотря на большие размеры булл, сдавливающих окружающую легочную ткань, заметного понижения прозрачности вокруг них не наблюдается. При брон хографии полости не контрастируются, бронхи оттеснены, иног да незначительно деформированы (рис. 2.17).

Изредка в полости кисты может определяться небольшой уро вень жидкости.

78