Розенштраух Дифдиагностика_2 / глава4-5

.pdf

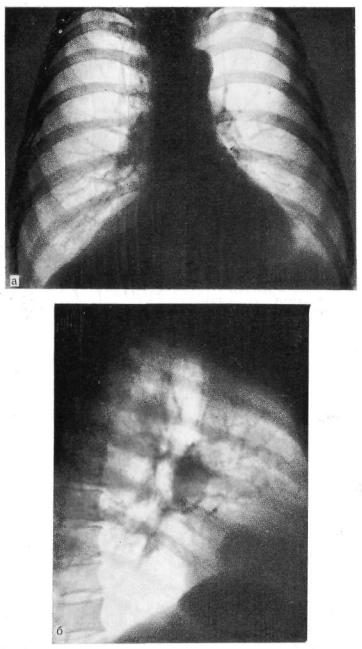

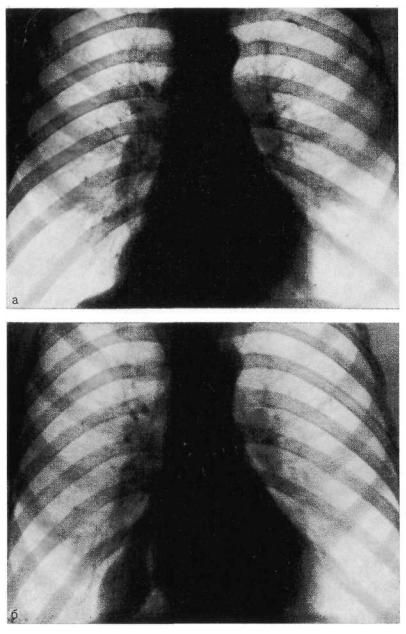

Рис. 5.4. Обзорная рентгенограмма (а) и рентгенограмма в правой боковой проекции (б). Треугольник Шварца — Эбштейна.

5.4. КИСТЫ И ДИВЕРТИКУЛЫ ПЕРИКАРДА

Кисты и дивертикулы перикарда представляют собой часто встречающиеся врожденные патологические образования сер- дечно-диафрагмальных синусов. Их возникновение связано с нарушением процесса слияния эмбриональных лакун при формировании перикардиального целома (греч. koiloma-—по лость). Отсюда наименование «целомические кисты, целомы». Согласно теории A. Lambert перикардиальные кисты обра зуются в тех случаях, когда одна из первичных перикардиальных лакун не сливается с другими и развивается в качестве обособленной полости, в которой скапливается прозрачная жидкость, по составу близкая к перикардиальной. Если эта полость сохраняет связь с полостью околосердечной сумки, то ее именуют дивертикулом перикарда. Полностью отшнуровавшиеся полости называют кистами перикарда. Последние встре чаются в несколько раз чаще, чем дивертикулы.

Киста перикарда представляет собой тонкостенное образо вание неправильно округлой или овальной формы; ее стенка состоит из зрелой соединительной ткани, в которой обнаруживатся мельчайшие кровеносные сосуды и скопления лимфати ческих клеток. Иногда в стенке кисты встречаются мышечные волокна. Внутренняя выстилка кисты образована однослой ными мезотелиальными клетками. В 60 % случаев кисты пери карда располагаются в правом сердечно-диафрагмальном си нусе, в 30% — в левом, в 10 %—атипично, в любой точке периметра перикарда. Диаметр целомических кист может до стигать 20 см, но в большинстве случаев составляет 5—6 см. Кисты обнаруживаются в любом возрасте, чаще от 20 до 50 лет.

Клиническая картина целомических кист перикарда разно образна и не всегда характерна. В части случаев наблюдается бессимптомное течение. Наиболее частые жалобы больных — боли в области сердца, сердцебиение, одышка.

В диагностике целомических кист и дивертикулов перикар да основное значение имеет рентгенологическое исследование. Типичным признаком этих образований служит наличие полу округлого или полуовального затемнения, примыкающего к те

ни сердца, |

куполу диафрагмы и передней грудной |

стенке |

(рис. 5.5). |

Интенсивность затемнения средняя, при |

крупных |

кистах высокая. Структура тени целомической кисты однород ная, контуры ее четкие, ровные. Встречающиеся иногда неров ности и угловатость контуров являются следствием плевроперикардиальных сращений, возникающих при воспалительных процессах. При просвечивании и на кимограммах отчетливо определяется передаточная пульсация кисты.

В связи с тем что целомические кисты имеют очень тонкие стенки (их сравнивают с папиросной бумагой), при глубоком вдохе можно нередко видеть увеличение их вертикального раз-

147

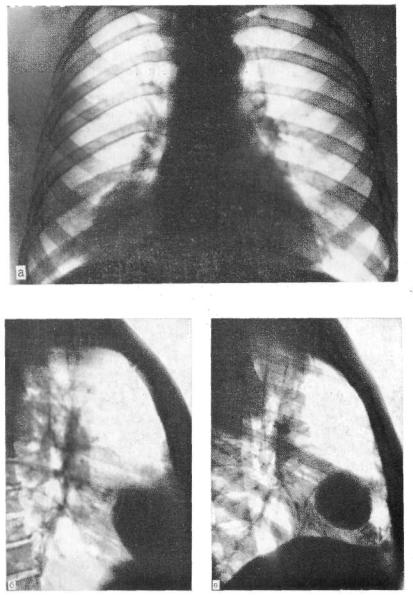

Рис. 5.5. Обзорная рентгенограмма (а), рентгенограмма в боковой проекции

(б) и рентгенограмма, выполненная в условиях пневмомедиастинума (в). Целомическая киста, расположенная в правом сердечно-диафрагмальном синусе.

мера, а при форсированном выдохе их уплощение. Однако сле дует учесть, что экскурсия диафрагмы не только оказывает влияние на истинную конфигурацию кист, но и вызывает проек ционное искажение из-за их смещения. Диагностическая цен ность симптома изменения конфигурации целомической кисты при форсированном дыхании в части случаев сомнительна.

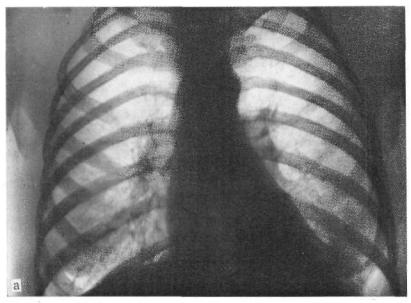

Метод выбора в диагностике целомических кист и дивертику лов перикарда — искусственное контрастирование соответствую щего отдела средостения газом (пневмомедиастинография). После введения в нижний отдел переднего средостения 150— 200 мл кислорода или воздуха эти образования окаймляются со всех сторон светлой полоской, смещаются кверху и кнаружи и их тень четко отделяется от сердца, диафрагмы и легкого (рис. 5.6). Увеличивающееся при этом внутримедиастинальное давление приводит к изменению конфигурации этих тонкостен ных образований [Кузнецов И. Д., 1965], чего не наблюдается при солидных опухолях и кистах, имеющих более толстые стен ки, например дермоидных. В условиях пневмомедиастинума более наглядно и, главное, более достоверно изменение кон фигурации целомически кист при форсированном дыхании, осо бенно при кистах больших размеров. Используя пневмомедиастинографию, С. С. Манафову (1967) удалось правильно диаг ностировать целомическую кисту перикарда в 41 из 43 слу чаев.

Располагающиеся в левом сердечно-диафрагмальном синусе целомические кисты при рентгенологическом исследовании мо гут имитировать увеличение левого желудочка сердца. Эту ошибку нередко допускают и клиницисты, полагаясь на увели чение сердечной тупости влево при перкуссии. Введение не большого количества газа в область левого сердечно-диафраг- мального синуса и последующее рентгенологическое исследо вание позволяют с уверенностью отвергнуть это заключение и уточнить субстрат затемнения.

Целомические кисты перикарда в большинстве случаев оди ночны. Однако встречаются и множественные кисты, как пра вило, располагающиеся в одном синусе, тесно примыкая друг к другу. В таких случаях их очертания становятся волнистыми, крупнобугристыми. Обычно в одном синусе можно обнаружить не более четырех кист, причем рентгенологическое исследова ние, даже в условиях пневмомедиастинума, не всегда позволяет определить точное их количество. В части случаев кисты сооб щаются между собой через перешейки различной ширины. В подобных наблюдениях можно говорить о м н о г о к а м е р ных к и с т а х .

Целомические кисты очень крупных размеров могут вы звать значительные диагностические трудности, так как выхо дят за пределы их обычной локализации, проникают в меж долевую плевральную щель, вызывают реакцию плевры, коллабируют часть легкого, отдавливают диафрагму.

149

Рис. 5.6. Обзорная рентгенограмма (а), пневмомедиастинограмма (б) и томо грамма, выполненная в условиях пневмомедиастинума (в). Целомическая ки ста в левом сердечно-диафрагмальном синусе.

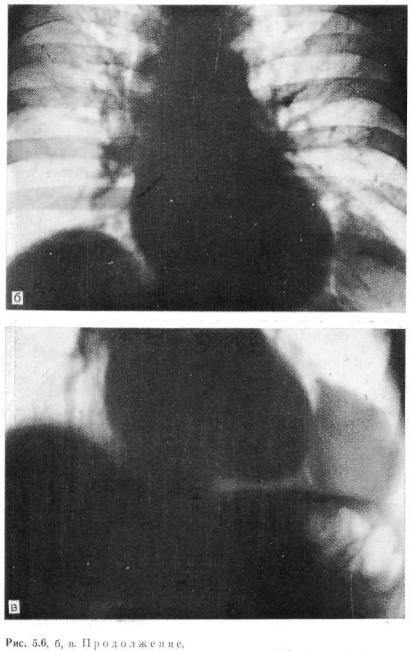

Дивертикулы перикарда, сохраняющие связь с полостью сердечной сорочки при посредстве шейки, через просвет кото рой жидкостью свободно перемещается в обоих направлениях, обычно имеют грушевидную форму. Суженная часть, тени дивертикула соответствует его шейке, направляющейся к пери карду. Эта конфигурация дивертикула, его шейка и соотноше ния с перикардом определяются лишь в условиях пневмо медиастинума. На бесконтрастных снимках отличить от дивер тикула отшнуровавшуюся кисту, связанную с перикардом полностью облитерированной шейкой, превращенной в фиброз ный тяж, невозможно (рис. 5.7).

Е. Л. Кевеш (1952) описал симптом радиальной пульсации дивертикула, отличающийся от передаточной пульсации отшнуровавшейся кисты, что помогает различать эти образования. Наш опыт, как и данные других исследователей [Манафов С. С, 1967, и др.], свидетельствует о том, что этот симптом встречается крайне редко. Он может выявляться лишь тогда, когда имеется очень широкое сообщение между дивертикулом и полостью перикарда. В таких случаях речь идет по существу не об истинных дивертикулах, а о выпячивании перикарда без наличия шейки.

Целомические кисты малигнизируются редко. Однако из вестны отдельные случаи их превращения в мезотелиальную

150

Рис. 5.7. Обзорная рентгенограмма (а), пневмомедиастинограмма (б) и томо грамма в условиях пневмомедиастинума (в). Дивертикул перикарда.

Рис. 5.7, в. П р о д о л ж е н и е .

саркому .[Розенштраух Л. С. и др., 1961]. С. А. Колесников и соавт. (1960) сообщили о кистах, выстланных пролиферирующим многослойным эпителием, в котором имели место митозы. Учитывая клинические проявления целомических кист перикар да и в первую очередь нарушение сердечной деятельности у значительной части больных, большие размеры которых они могут достигать и, наконец, возможность малигнизации, сле дует удалять эти образования хирургическим путем. Попытки отсасывать их содержимое при помощи транспариетальной пункции неэффективны, так как через короткое время жид кость накапливается снова и кисты приобретают прежние раз меры. В отдельных случаях наблюдается инфицирование этих образований.

5.5. ЦЕЛОМИЧЕСКАЯ КИСТА ПЛЕВРЫ

Редкой разновидностью целомических кист сердечно-диафраг- мальных синусов является плевральная киста. Как и перикардиальные кисты, она образуется путем отшнуровывания дивер тикула плевры, возникающего в процессе эмбриогенеза. Внут ренняя выстилка целомической кисты плевры также состоит из мезотелиальных клеток. Плевральная киста содержит прозрач ную бесцветную жидкость. Размеры кисты различны, но редко бывают столь велики, как при перикардиальных кистах. Буду-

153

чи тонкостенной, целомическая киста плевры изменяет свою конфигурацию при глубоком дыхании и в условиях пневмо медиастинума. У большинства больных обнаруживается слу чайно при рентгенологическом исследовании. Достоверных слу чаев малигнизации целомических кист плевры мы в литературе и в своей практике не встретили. Рентгенологическая картина не отличается от картины целомической кисты перикарда. Лишь редко в условиях пневмомедиастинума можно обнару жить ножку, направляющуюся не медиально к перикарду, а кнаружи — к плевральным листкам.

5.6. КИСТОЗНАЯ ЛИМФАНГИОМА

Эта врожденная тонкостенная, нередко многокамерная киста располагается чаще в правом сердечно-диафрагмальном синусе. Она возникает вследствие раннего отделения и последующего изолированного развития нескольких лимфатических мешков, исходящих из мезенхимальных лимфатических или венозных закладок. Стенки кисты тонкие; их выстилку составляют плос кие или кубические мезотелиальные клетки, напоминающие выстилку целомических кист. При гистологическом исследова нии в стенках кисты обнаруживают скопления лимфоцитов, лимфоидные фолликулы, мышечные волокна. Жидкость, содер жащаяся в полостях кисты, может быть прозрачной, бесцвет ной, а иногда мутной, желтовато-коричневой окраски.

Кистозная лимфангиома обнаруживается в любом возрасте. Ее клинические проявления различны. Часть больных жалуются на боли за грудиной, чувство тяжести, одышку. При больших кистах иногда отмечается цианоз губ и кончиков пальцев. В ряде случаев клинические проявления отсутствуют и киста выявляется случайно при рентгенологическом исследовании.

Рентгенологическая картина кистозной лимфангиомы напо минает таковую при целомической кисте: в сердечно-диафраг мальном синусе (слева довольно редко) выявляется полуокруг лое или полуовальное затемнение различных размеров, диаметром чаще 5—6 см, но иногда значительно больше. Интенсивность затемнения колеблется от средней до высокой. Структура его однородна, контуры четкие, выпуклые, при мно гокамерных кистах волнистые, иногда полициклические. При глубоком дыхании эта тонкостенная киста несколько изменяет свою форму. В условиях пневмомедиастинума тень кисты отде ляется от сердца, диафрагмы и легкого и чаще состоит из не скольких камер. Повышение внутримедиастинального давления при введении большого количества газа (400—500 мл) приво дит к некоторой деконфигурации кисты. Малигнизация встре чается весьма редко. Единственный способ лечения— хирурги ческое вмешательство.

J. Wellauer (1963) объединяет целомические кисты пери карда и плевры, а также кистозную лимфангиому сердечно-

154

диафрагмальных синусов термином «тонкостенные кисты сре достения». Кроме характера стенок, их объединяют также сходная мезотелиальная выстилка, изменение формы при дыха нии и в условиях пневмомедиастинума, аналогичные клиниче ские симптомы. Дифференциальная диагностика кист данной группы невозможна без пункционной биопсии, но в этом нет насущной необходимости, так как лечебная тактика при всех трех видах кист одинакова.

5.7. ОПУХОЛИ СЕРДЕЧНО ДИАФРАГМАЛЬНЫХ СИНУСОВ

Вотличие от других отделов средостения в сердечно-диаф- рагмальних синусах опухоли встречаются редко. Это атипично расположенные опухоли вилочковой и щитовидной желез, обычно локализующиеся в верхнем отделе переднего средосте ния, тератоиды и дермоиды, чаще находящиеся в среднем этаже, неврогенные опухоли, для которых излюбленной лока лизацией является заднее средостение. В редких случаях вы являются фибромы, хондромы, гамартомы и т, д.

Обычно опухоли имеют более или менее правильную шаро видную форму и мало отличаются друг от друга при рентгено логическом или радиологическом исследовании. Лишь в неко торых из них имеются признаки, позволяющие определить их нозологическую принадлежность. Например, в толще хондром и гамартом можно обнаружить островки извести. Опухоли из аберрантных элементов щитовидной железы интенсивно погло щают радиоактивный йод. В большинстве же случаев нозоло гическая принадлежность атипично расположенных опухолей может быть уточнена лишь при помощи пункционной биопсии.

5.8. АНЕВРИЗМЫ СЕРДЦА

Затемнения в области сердечно-диафрагмальных синусов мо гут быть обусловлены патологическими образованиями и де формациями сердца и нисходящей аорты.

Аневризма сердца представляет собой выбухание стенки од ной из камер в зоне ее истончения обычно' вследствие инфарк та миокарда. Давление массы крови на лишенную эластич ности стенку в ряде случаев приводит к образованию аневриз мы сердца. Чаще всего она образуется на переднебоковой стенке левого желудочка и проецируется на фоне левого сер- дечно-диафрагмального синуса. В части случаев в этом синусе обнаруживается полуовальная добавочная тень, широко при мыкающая к тени левого желудочка. На границах тени анев ризмы могут выявляться «зарубки», по которым можно судить о ее протяженности; чаще видна «зарубка» у верхней границы аневризмы (рис. 5.8).

Во многих |

наблюдениях наличие |

аневризмы не приводит |

к появлению |

отчетливого выбухания |

стенки, а создает впечат- |

155