Upravlenie_dannymi / Консп. лекций / ЛЕКЦИЯ4

.odtЛекция 4. Предметная область банка данных.

План лекции

-

Обследование предприятия.

-

Способы выявления производственных функций и функций управлления.

-

Документирование результатов.

-

Методология функционального моделирования (IDEF0). Блоки и дуги функциональной модели.

-

Типы связей.

-

Иерархия диаграмм.

-

Контекстная диаграмма и диаграммы декомпозиции.

-

Дерево узлов.

-

Кодирование граничных дуг.

10 .Туннельные дуги.

Текст лекции

Предметная область банка данных изучается путем выполнения обследования предприятия.

В организационном плане в группе разработчиков банка данных выделяют специалистов по формализации предметной области, специалистов по программному обеспечению СУБД, а также технических дизайнеров и специалистов по эргономике.

Специалисты по формализации предметной области, как правило, возглавляют весь проект создания ИС и обеспечивают функции взаимодействия с заказчиком. К данной категории специалистов предъявляются наиболее высокие профессиональные требования. С одной стороны, такие работники должны быть специалистами в сфере программного обеспечения (операционные системы, СУБД и т. д.), а с другой стороны, они должны хорошо представлять конкретную предметную область ИС, т. е. временно стать бухгалтерами, экономистами, делопроизводителями и т. п.

Специалисты по программному обеспечению СУБД относятся к категории профессиональных программистов, определяют выбор СУБД и обеспечивают ее построение по разработанной постановщиком задачи концептуальной схеме.

Технические дизайнеры и специалисты по эргономике обеспечивают эстетическую и эргономичискую сторону интерфейса с пользователем в ИС при вводе, обработке и поиске данных.

На этапе обследования определяется сфера использования информационной системы. Определяются границы, формулируются цели проектирования информационных систем. После этого приступают к сбору сведений по нескольким направлениям:

-

Выявление производственных функций

-

Выявление функций управления.

Примеры производственных функций :

-

Покупать товары с целью пополнения запасов на складе.

-

Комплектовать товары со склада, в соответствии с заказом.

-

Доставлять товары заказчикам и т. п.

Вывод: Стабильная БД может быть создана только в том случае, если ее структура основана на производственных функциях.

Способы выявления производственных функций. Рассылка каждому руководителю подразделения вопросников, примерно такого содержания:

-

Наименование работы выполняемой каждым из подчиненных.

-

Производственные функции, выполняемые на каждом рабочем месте.

-

Краткое описание каждой производственной функции.

После этого составляется список работ по подразделениям, выявляются все производственные функции, по каждой производственной функции отбирают для собеседования 1-2 человека.

Проведение собеседований. Цели проведения собеседований.

-

Идентификация каждой производственной функции.

-

Идентификация объектов, которые подвергаются обработке. Что появляется в результате? Выявляются данные, требуемые для выполнения этих функций.

-

Идентификация правил, инструкций, которые определяют когда, как и по каким правилам выполняется каждая функция.

-

Идентификация инструментов (механизмов), с помощью которых выполняется каждая функция.

Результаты собеседований необходимо задокументировать (рис.).

Рис.1. Документирование результатов

Выявление функций управления. Такие функции выявляются на этапах связанных с контролем, правильностью выполнения некоторых операций или планирования.

Например: функция «Покупать товары» с целью пополнения заказов на складе, относится к производственным функциям. Функция «Определить оптимальное количество товаров и время их закупки» относится к функции управления.

Методология функционального моделирования (IDEF0)

IDEF – интегральное определение данных (Integrated DEFinition).

Создатели методологии ставили целью разработки графического языка и набора процедур для анализа некоторой системы, прежде чем можно ее реализовать.

IDEF0 применяется на различных этапах создания системы, например, ее можно использовать на этапе разработки технического задания некоторой системы.

Более часто эта методология используется на начальных этапах разработки системы. На начальных этапах еще многое не известно и много допускается ошибок. Результатом применения методологии является модель. Модель состоит из совокупности диаграмм, которые состоят из блоков, фрагментов текста и т.п.

Блоки модели. На диаграмме все функции системы изображены в виде блоков (рис.), которые связаны между собой дугами или стрелками. Место соединения дуги с блоком, определяет тип интерфейса. Различают следующие варианты интерфейса:

-

Управляющие производством данные должны входить в блок сверху.

-

Материалы или информация, которые подвергаются производственным операциям, показываются с левой стороны блока.

-

Результаты операций – с правой стороны блока

-

Механизмы (люди, машины, системы, компьютеры), которые осуществляют операцию, входят в блок снизу.

Рис.2. Пример блока модели

Название функции записывается внутри блока. Оно должно содержать глагольный оборот. Например: собрать блок, прикрепить деталь, измерить напряжение, разработать проект и т. п.

Функции не должны выражаться существительными!

Каждый блок должен иметь номер, который изменяется от 1 до 6 (7). Диаграмма, как правило, должна содержать не менее трех блоков.

Дуги. Дуги – материальные объекты или информация, в которой нуждается или которую производит функция. Каждая дуга должна иметь метку, в виде оборота существительного. Например: заготовка (ки), детали и т. п.

Дуги с одним свободным концом представляют данные, источники которых находятся вне диаграммы. Внутри диаграммы блоки соединяются между собой дугами.

Рис.3. Пример использования дуг

Типы связей

-

Прямая связь по входу.

Рис.4.

-

Прямая связь по управлению.

Рис.5.

Функция А2 не может быть выполнена, пока не будут доступны данные, произведенные блоком А1. Например, пока не будет разработан дальнейший план действий.

-

Прямая связь по механизму.

Рис.6.

-

Обратная связь по входу.

Рис.7.

-

Обратная связь по управлению.

Рис.8.

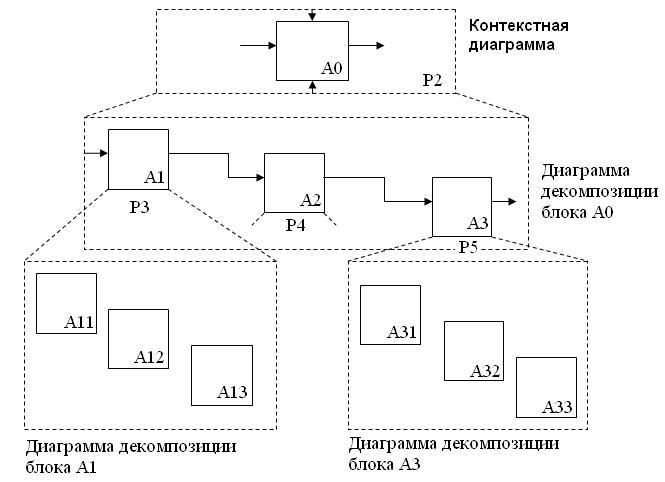

Иерархия диаграмм

Модель IDEF0 состоит из серии диаграмм. Первоначально диаграмма является наиболее общим и абстрактным описанием всей системы. Первоначальная диаграмма может быть превращена в более подробную диаграмму. Каждая детализированная диаграмма является декомпозицией определенного блока из более общей диаграммы. Более общая диаграмма называется родительской. Более подробная – дочерней.

Моделирование начинается с построения контекстной диаграммы, она содержит контекстный блок, который обозначается А0. Она изображается на первой странице модели Р1 (рис.).

Рис.9.

Обозначения на рисунке :

Р2 – страница с номером 2;

Р3 – страница с номером 3 и т.д.

A – Activity;

А31– порядковый номер блока на диаграмме декомпозиции.

Дерево узлов.

Рис.. Дерево узлов

Рис.10.

Кодирование граничных дуг. Граничные дуги кодируются с помощью ICOM кода. В процессе декомпозиции метки дуг, выходящие за пределы диаграммы, мигрируют на дочернюю диаграмму. Каждая метка сопровождается ICOM кодом (I1, O1, M1 и т. д.). Может оказаться, что метки и соответствующие ICOM коды не видны на экране дисплея. В этом случае, используя способы прокрутки, надо их найти. После этого метки, которые мигрируют на диаграмму, необходимо подключить к соответствующему блоку дочерней диаграммы.

Туннельные дуги.

Две круглые скобки на свободном конце дуги означают, что эта дуга отсутствует на родительской диаграмме, и она не имеет ICOM кода.

( ) – обозначение туннеля.

Рис.11.

Две круглые скобки на конце, где дуга присоединяется к блоку означает, что эта дуга не появится на диаграмме декомпозиции, а ее ICOM код в дальнейшим не отслеживается.

Рис.12 .

Список литературных источников

-

Управление данными: Методические указания/ Рязан. гос. радиотехн. акад.: Сост. В.Е. Борзых. Рязань, 2004, 24 с.

-

Создание IDEF-моделей: Методические указания к практическим занятиям/Рязан. Гос. Радиотехн. акад.; Сост.: В.Е.Борзых, А.В.Борзых. Рязань, 1999. 12 с.

-

Рекомендации по стандартизации. Методология функционального моделирования. Р50.1.028 М.: ИПК Изд.-во стандартов, 2001. 80с.