Аппаратура. ГОСТ Р 533363-2009 / гост

.pdf

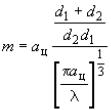

, (9.9)

, (9.9)

. (9.10)

. (9.10)

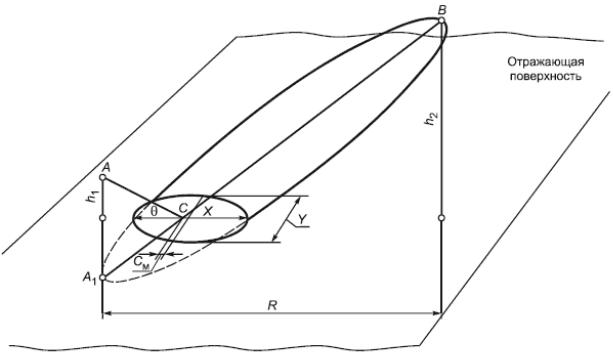

- левая антенна;

- левая антенна;  - правая антенна;

- правая антенна;  - точка отражения;

- точка отражения;  - зеркальное отражение левой антенны;

- зеркальное отражение левой антенны; ,

,  - размеры зоны, формирующей отраженную волну вдоль трассы и в

- размеры зоны, формирующей отраженную волну вдоль трассы и в

перпендикулярном к ней направлении;  - смещение центра зоны отражения относительно точки отражения

- смещение центра зоны отражения относительно точки отражения  ;

;  - угол скольжения;

- угол скольжения;  - длина радиорелейного интервала

- длина радиорелейного интервала

Рисунок 9.4 - Зона отражения

9.3.2 Смещение центра зоны  , м, относительно точки отражения

, м, относительно точки отражения  определяют по формуле

определяют по формуле

. (9.11)

9.4 Оценка влияния неровностей отражающей поверхности

Для оценки влияния неровностей отражающей поверхности в пределах зоны отражения применяют критерий Релея.

9.4.1 При высоте неровностей

(9.12)

отражение считают зеркальным, а коэффициент отражения по модулю таким же, как при отражении от гладкой поверхности.

9.4.2 Если  , то учитывают диффузный характер отражений, для чего коэффициент отражения умножают на величину

, то учитывают диффузный характер отражений, для чего коэффициент отражения умножают на величину

,

,

где  ,

,  - стандартное отклонение гауссовского распределения вероятности

- стандартное отклонение гауссовского распределения вероятности

высоты неровностей в пределах зоны отражения ( |

). Если зона отражения |

полностью попадает на водную поверхность, то  1.

1.

9.5 Расчет коэффициента отражения от плоской поверхности

Значение модуля коэффициента отражения от гладких плоских поверхностей при горизонтальной  и вертикальной

и вертикальной  поляризациях вычисляют по формулам:

поляризациях вычисляют по формулам:

, |

(9.13) |

. (9.14)

Значения диэлектрической проницаемости  и проводимости

и проводимости  для различных видов земной поверхности приведены в [5].

для различных видов земной поверхности приведены в [5].

9.6 Расчет коэффициента расходимости

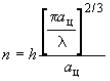

Значение коэффициента расходимости  рассчитывают по формуле

рассчитывают по формуле

, |

(9.15) |

при этом значение  (см. рисунок 9.3) не должно превышать значения

(см. рисунок 9.3) не должно превышать значения  [формула (9.9)], а

[формула (9.9)], а  .

.

Для водных поверхностей:

. (9.16)

. (9.16)

9.7 Учет ослабления за счет диаграммы направленности антенны

Отраженная волна ослаблена ДН антенн за счет углов  и

и  (см. рисунок 9.1), что эквивалентно уменьшению коэффициента отражения в

(см. рисунок 9.1), что эквивалентно уменьшению коэффициента отражения в  раз:

раз:

, |

(9.17) |

где  ,

,  - ослабление отраженной волны передающей и приемной антеннами

- ослабление отраженной волны передающей и приемной антеннами

ЦРРС соответственно, дБ. Значения  и

и  определяют с учетом реальных ДН антенн. Эталонные ДН приведены в [3].

определяют с учетом реальных ДН антенн. Эталонные ДН приведены в [3].

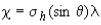

9.8 Учет затенения зоны отражения

Если известно, что в зоне отражения часть поверхности  не является отражающей (см. рисунок 9.5), то коэффициент отражения умножают на величину

не является отражающей (см. рисунок 9.5), то коэффициент отражения умножают на величину

, |

(9.18) |

где

; |

(9.19) |

- затененная часть зоны отражения;

- затененная часть зоны отражения;

- часть зоны отражения, рассеивающая энергию под углами, отличными от

- часть зоны отражения, рассеивающая энергию под углами, отличными от  .

.

- расстояние от левой антенны до точки отражения;

- расстояние от левой антенны до точки отражения;  - просвет в точке отражения;

- просвет в точке отражения;  -

-

длина радиорелейного интервала;  - размер зоны отражения вдоль трассы;

- размер зоны отражения вдоль трассы;  - высота неровностей местности внутри зоны отражения

- высота неровностей местности внутри зоны отражения

Рисунок 9.5 - Схема отражения радиоволны от плоской поверхности при частичном затенении

инаклоне зоны отражения

9.9Расчет множителя ослабления для открытых трасс

Расчет множителя ослабления проводят в порядке, приведенном ниже.

9.9.1Проводят поиск точек отражения.

9.9.2Для каждой найденной точки вычисляют коэффициент отражения  по формуле

по формуле

. (9.20)

. (9.20)

9.9.3 Рассчитывают множитель ослабления по формуле (9.5) или (9.8), в зависимости от числа точек отражения (одна или более).

10 Расчет дифракционных потерь распространения

На полуоткрытых и закрытых интервалах происходит дифракционное ослабление радиоволны за счет препятствий, расположенных в минимальной зоне Френеля. Расчет дифракционных потерь распространения проводят в порядке, приведенном ниже.

10.1 Определение числа препятствий на интервале

Радиорелейный интервал разделяют на подинтервалы, первый из которых - от начала интервала до вершины ближайшего затеняющего препятствия; последний - от вершины последнего препятствия до конца интервала; началом и концом остальных подынтервалов являются вершины соседних затеняющих препятствий.

Число затеняющих препятствий на трассе менее или равно числу изломов линии гипотетического пути распространения сигнала (далее - линия), соединяющей фазовые центры антенн соседних ЦРРС и огибающей все препятствия. Для трассы без затеняющих препятствий линия не имеет изломов.

Линия может огибать препятствия, при этом часть ее может совпадать с поверхностью объекта (см. рисунок 10.1).

Рисунок 10.1 - Схема распространения радиоволны на радиорелейном интервале с препятствиями

Примечание - На подынтервалах возможно наличие нескольких полузатеняющих препятствий, то есть препятствий, не перекрывающих линию визирования, но попадающих в минимальную зону Френеля. При расчетах на каждом подынтервале учитывается только одно полузатеняющее препятствие, вносящее наибольшие дифракционные потери.

10.2 Аппроксимация препятствий

10.2.1 Два соседних затеняющих препятствия допускается аппроксимировать одним эквивалентным, если оба препятствия образованы рельефом местности (см. рисунок 10.2) и выполняется неравенство

, (10.1)

, (10.1)

где  и

и  - расстояния до ближайших друг к другу точек излома линии, соответствующих данным препятствиям.

- расстояния до ближайших друг к другу точек излома линии, соответствующих данным препятствиям.

- левая антенна;

- левая антенна;  - правая антенна;

- правая антенна; ,

,  - расстояния от левой антенны до препятствий;

- расстояния от левой антенны до препятствий;  - длина радиорелейного интервала

- длина радиорелейного интервала

Рисунок 10.2 - Аппроксимация нескольких препятствий одним эквивалентным

При выполнении условия по формуле (10.1) дифракционные потери на трассе определяются эквивалентным препятствием с вершиной в точке  .

.

10.2.2 Не подлежат объединению:

а) препятствия, образованные объектами застройки и/или растительности, если расстояние между их ближайшими кромками превышает  при

при  2;

2;

б) препятствия, образованные объектами различной природы;

в) препятствия, образованные объектами застройки и/или растительности, если расстояние между их ближайшими кромками превышает  при

при  0,5.

0,5.

На подынтервале учитывают только одно полузатеняющее препятствие, вносящее наибольшее закрытие.

10.2.3 Радиус цилиндра  , аппроксимирующего неоднородность рельефа (см. рисунок 10.3), определяют по формуле

, аппроксимирующего неоднородность рельефа (см. рисунок 10.3), определяют по формуле

, |

(10.2) |

где  ;

;

- параметр дифракции для эквивалентной полуплоскости с вершиной в точке

- параметр дифракции для эквивалентной полуплоскости с вершиной в точке  ;

;

. (10.3)

. (10.3)

- ближайшая точка предыдущего затеняющего препятствия;

- ближайшая точка предыдущего затеняющего препятствия;  - ближайшая к левому концу

- ближайшая к левому концу

интервала точка рассматриваемого препятствия;  - ближайшая к правому концу интервала точка рассматриваемого препятствия;

- ближайшая к правому концу интервала точка рассматриваемого препятствия;  - ближайшая точка следующего затеняющего

- ближайшая точка следующего затеняющего

препятствия;  - точка отметки высоты рельефа, предшествующая

- точка отметки высоты рельефа, предшествующая  ;

;  - точка отметки

- точка отметки

высоты рельефа, следующая за  ;

;  - точка пересечения касательных лучей, проведенных от соседних затеняющих препятствий

- точка пересечения касательных лучей, проведенных от соседних затеняющих препятствий

Рисунок 10.3 - Определение радиуса цилиндра, аппроксимирующего неоднородность рельефа

Точки  ,

,  могут быть фазовыми центрами антенн ЦРРС или точками затеняющих

могут быть фазовыми центрами антенн ЦРРС или точками затеняющих

препятствий, образованных местными предметами, но точки , , , |

должны быть |

точками рельефа. Для последовательности препятствий рельефа местности точки  и

и  одного препятствия будут являться точками

одного препятствия будут являться точками  и

и  для следующего препятствия. Если точки

для следующего препятствия. Если точки

или

или являются конечными точками трассы, соответствующие высоты

являются конечными точками трассы, соответствующие высоты  и

и  являются высотами рельефа местности в этих точках, но не высотами подвеса антенн.

являются высотами рельефа местности в этих точках, но не высотами подвеса антенн.

10.2.4 Радиус цилиндра, аппроксимирующего местный предмет  , м, (см. рисунок 10.4) вычисляют по формуле

, м, (см. рисунок 10.4) вычисляют по формуле

, |

(10.4) |

где  - расстояние между точками касания цилиндрического препятствия, м.

- расстояние между точками касания цилиндрического препятствия, м.

Рисунок 10.4 - Определение параметров цилиндра, аппроксимирующего местный предмет

10.3Расчет дифракционных потерь за счет препятствия

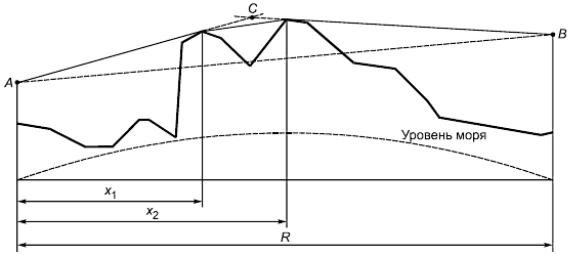

10.3.1Дифракционные потери на препятствии, аппроксимируемом клином (полуплоскостью)  , дБ (см. рисунок 10.5) определяют по формулам:

, дБ (см. рисунок 10.5) определяют по формулам:

, (10.5)

, (10.5)

. (10.6)

. (10.6)

а) При  0

0

б) При  0

0

,

,  - расстояния от левого и правого концов трассы интервала (подынтервала) до

- расстояния от левого и правого концов трассы интервала (подынтервала) до

препятствия;  ,

,  - углы визирования препятствия из левого и правого концов трассы

- углы визирования препятствия из левого и правого концов трассы

интервала (подынтервала);  - угол дифракции;

- угол дифракции;  - возвышение препятствия над линией визирования левого и правого концов трассы интервала (подынтервала)

- возвышение препятствия над линией визирования левого и правого концов трассы интервала (подынтервала)

Рисунок 10.5 - Клиновидное препятствие

10.3.2 Дифракционные потери на препятствии, аппроксимируемом цилиндром |

, дБ (см. |

рисунок 10.6), определяют по формулам: |

|

; |

(10.7) |

, |

(10.8) |

где |

|

, (10.9)

,

,  . (10.10)

. (10.10)

Рисунок 10.6 - Цилиндрическое препятствие

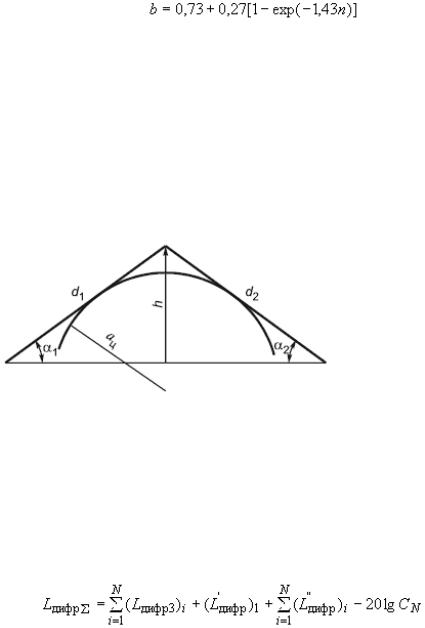

10.3.3 В случае нескольких препятствий (см. рисунок 10.7) значение суммарных дифракционных потерь на множестве препятствий  , дБ, определяют по формуле

, дБ, определяют по формуле

, (10.11)

где  - потери дифракции для

- потери дифракции для  -го затеняющего препятствия, дБ;

-го затеняющего препятствия, дБ;

- потери на подынтервале между левой антенной и первым препятствием, вносимые полузатеняющим препятствием с максимальным закрытием (если имеется), дБ; рассчитывают по формуле (10.5);

- потери на подынтервале между левой антенной и первым препятствием, вносимые полузатеняющим препятствием с максимальным закрытием (если имеется), дБ; рассчитывают по формуле (10.5);

- потери на подынтервале между границами

- потери на подынтервале между границами  -го и (

-го и ( 1)-го затеняющих препятствий или правой антенной, вносимые полузатеняющим препятствием с максимальным закрытием (если имеется), дБ, рассчитывают по формуле (10.5).

1)-го затеняющих препятствий или правой антенной, вносимые полузатеняющим препятствием с максимальным закрытием (если имеется), дБ, рассчитывают по формуле (10.5).