1

.pdf

При равенстве моментов |

= |

|

пр2 |

= . |

|

|

Шкала прибора – |

|

|

= |

2 |

|

|

|

|

4 |

|

. |

||

Противодействующий момент |

|

|

|

|||

квадратичная, сжатая вначале. При измерении переменного тока её показания пропорциональны действующему значению напряжения.

При измерении переменного тока или напряжения сердечник одновременно с изменением магнитного поля рабочей катушки перемагничивается. Знак угла поворота (направление вращающего момента) подвижной части не зависит от направления тока в катушке, что позволяет измерять переменные токи и напряжения без дополнительных преобразователей.

Устройство прибора с астатическим

измерительным механизмом. Для устранения воздействия на приборы внешних магнитных полей их помещают в металлический корпус. В лабораторных приборах с этой же целью применяют астатический измерительный механизм, состоящий:

–из двух катушек 1, 6;

–из двух сердечников 4, 5, насаженных на одну ось 3 со стрелкой 2.

Принцип действия. Обмотки катушек

включены встречно по отношению к измеряемому

току |

(напряжению). |

Их |

магнитные |

потоки Ф1 иФ2 направлены |

противоположно. Но |

||

сердечники конструктивно укреплены на оси так, что вращающие моменты, создаваемые магнитными полями, направлены в одну сторону. Внешнее

магнитное |

поле Ф3 |

имеет |

направление, |

ослабляющее |

поле Ф1 и |

усиливающее поле Ф2 в |

|

одинаковой степени. Поэтому общий вращающий момент не изменяется, а внешнее магнитное поле не влияет на показания прибора.

Достоинства:

–возможность измерения переменного тока без использования дополнительных преобразователей;

–устойчивость к кратковременным перегрузкам (до стократной перегрузки по току в приборах специальной конструкции);

–простота конструкции, относительная дешевизна.

Недостатки:

–неравномерность шкалы;

–восприимчивость к внешним магнитным полям;

–относительно низкая чувствительность;

–невысокая точность показаний;

–большое потребление энергии.

Область применения:

–в щитовых приборах для измерения токов и напряжений на подвижных и стационарных

объектах;

–в переносных приборах для измерения токов и напряжений в устройствах автоматики, телемеханики, связи и энергетики;

–в лабораторных приборах для измерения параметров реле автоблокировки и других устройств в контрольно-измерительных пунктах (КИП).

2

Приборы электродинамической системы (Аналоговые электронные вольтметры, основные структуры и узлы)

Аналоговый электронный вольтметр — измерительный прибор, представляющий собой сочетание электронного преобразователя, выполненного на лампах, полупроводниковых элементах, интегральных микросхемах, и магнитоэлектрического измерителя.

По назначению аналоговые электронные вольтметры различают: постоянного тока, переменного тока, импульсные тока, фазочувствительные, селективные, универсальные.

Основное назначение аналоговых вольтметров — измерение напряжения в радиоэлектронных цепях.

Электронные вольтметры постоянного тока по сравнению с магнитоэлектрическими вольтметрами имеют очень большое входное сопротивление (порядка 5—10 МОм) и высокую чувствительность. Значение входного сопротивления неизменно при переключении пределов измерения.

Вольтметр состоит из входного устройства — высокоомного резистивного делителя напряжения; электронного преобразователя — усилителя постоянного тока; электромеханического преобразователя — магнитоэлектрического измерителя.

Усилитель постоянного тока служит для повышения чувствительности вольтметра, является усилителем мощности, необходимым для приведения в действие магнитоэлектрического измерителя. Он должен обладать высокой линейностью амплитудной характеристики, постоянством коэффициента усиления, малым дрейфом нуля.

Линейность амплитудной характеристики обеспечивается правильным выбором режимов работы ламп, транзисторов, микросхем усилителя. Отрицательная обратная связь в усилителях повышает стабильность коэффициента усиления и улучшает линейность амплитудной характеристики. Стабилизация питающих напряжений также способствует стабилизации коэффициента усиления.

Для уменьшения дрейфа нуля, кроме стабилизации питающих напряжений, усилитель выполняется по мостовой балансной схеме.

Расширение пределов измерения осуществляется с помощью делителя и сопротивления обратной связи.

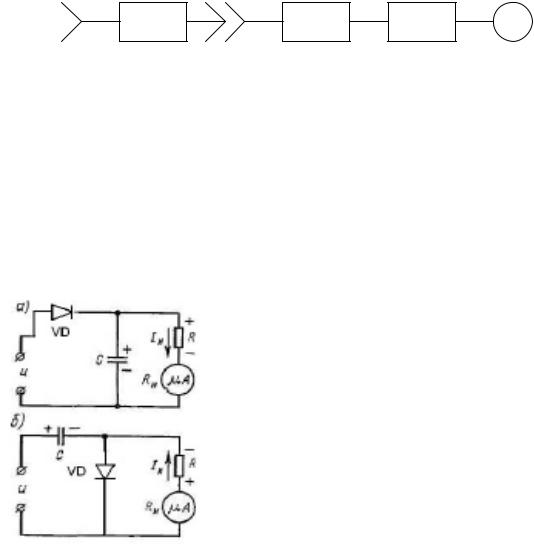

II АЭВ переменного тока строятся по 2м схемам:

Вольтметры, построенные по схеме а), характеризуются широким частотным диапазоном 20 Гц — 700 МГц, но недостаточно высокой чувствительностью.

Вольтметры, построенные по схеме б), характеризуются сравнительно узким частотным диапазоном 10 Гц — 10 МГц, определяемым полосой пропускания усилителя переменного тока, но более высокой чувствительностью.

Универсальные аналоговые электронные вольтметры, предназначенные для измерений в цепях постоянного и переменного токов, реализуются так, как показано на рисунке:

1

Характеристики аналоговых электронных вольтметров переменного тока и характер их шкал в основном определяются схемой электронного преобразователя (детектора). Различают преобразователи пикового, средневыпрямленного, среднеквадратичного значений, осуществляющие преобразование переменного напряжения в постоянное, пропорциональное соответственно пиковому (максимальному), средневыпрямленному и среднеквадратичному значениям измеряемого напряжения.

Вход преобразователей относительно постоянной составляющей измеряемого напряжения может быть либо открытым, либо закрытым (с раздели тельным конденсатором).

По частотному диапазону аналоговые электронные вольтметры переменного тока делятся на низкочастотные, высокочастотные, сверхчастотные.

Основные узлы аналоговых электронных вольтметров.

Входное устройство обеспечивает значения измеряемого напряжения, необходимые для дальнейшего преобразования. В зависимости от амплитудного и частотного диапазонов измеряемого напряжения входное устройство представляет собой либо высокоомный вход преобразователя, либо резистивный делитель, либо резистивно-конденсаторный делитель, либо конденсаторный делитель.

Свойства электронных вольтметров определяются схемой входа, полным входным сопротивлением, схемой преобразователя, характером шкалы, чувствительностью, зависимостью показаний прибора от формы и частоты измеряемого напряжения, пределом измерений, погрешностью. Входное сопротивление вольтметpa

состоит из активной и реактивной составляющих. |

Активная составляющая входного |

|

сопротивления |

Rвх зависит от схемы входа, пре |

образователя, типа применяемого |

нелинейного элемента, используемого во входном |

конденсаторе диэлектрика, и может |

|

изменяться в широких пределах. |

|

|

Входная |

емкость электронного вольтметра |

Cвх образована емкостью входных |

элементов, токоподводящих проводников, межэлектродной емкостью входных нелинейных элементов. На высоких частотах учитывается также индуктивность Lвх токоподводящих проводников. С увеличением частоты входное сопротивление уменьшается, поскольку уменьшается сопротивление электрических потерь во входной емкости.

Аналоговые электронные вольтметры имеют следующие достоинства: широкий частотный диапазон измеряемого напряжения от единиц герц до сотен мегагерц; слабую

2

зависимость показаний от частоты измеряемого напряжения в рабочем диапазоне частот; высокую чувствительность, практически постоянную в рабочем диапазоне частот, широкий динамический диапазон от десятых долей до сотен вольт (благодаря применению усилителей и делителей напряжений); ничтожно малую мощность потребления, так как имеют большое входное сопротивление Rвх (10—106 МОм), малую входную емкость Свх (1—4 пФ), но в то же время развивают мощность, достаточную для приведения в действие выходного магнитоэлектрического измерителя.

К недостаткам аналоговых электронных вольтметров относят их сравнительно большую основную погрешность (1—4 %), обусловленную влиянием смены ламп, полупроводников элементов, интегральных микросхем на градуировку вольтметров, частотную погрешность и необходимость вспомогательных источников питания.

3

Приборы электростатической системы (Электронные вольтметры переменного напряжения)

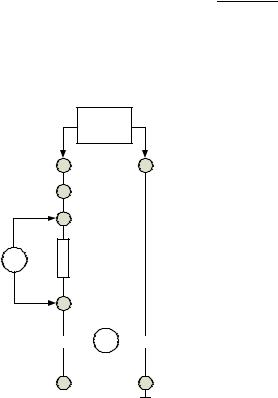

Электронный вольтметр переменного напряжения состоит из преобразователя переменного напряжения в постоянное, усилителя и магнитоэлектрического индикатора. Часто на входе вольтметра устанавливается калиброванный делитель напряжения, с помощью которого увеличивается верхний предел измеряемого напряжения. В зависимости от вида преобразования показание вольтметра может быть пропорционально амплитудному (пиковому), средневыпрямленному или среднеквадратическому значению измеряемого напряжения.

U~

ДН |

АПр |

УПТ |

V |

Рис. 1. Структурная схема аналогового электронного вольтметра с амплитудным преобразователем

Однако следует иметь в виду, что шкалу любого электронного вольтметра градуируют в среднеквадратических (действующих) значениях напряжения синусоидальной формы. Исключение составляют импульсные вольтметры, шкалу которых градуируют в амплитудных значениях.

Вольтметр амплитудного (пикового) значения (рис. 1) состоит из амплитудного преобразователя АПр, усилителя постоянного тока УПТ и магнитоэлектрического индикатора, градуированного в вольтах. На входе вольтметра иногда предусматривается делитель напряжения ДН. Амплитудный преобразователь выполняют по схеме с открытым или закрытым входом.

На рисунке приводятся схемы преобразователей амплитудного значения соответственно с открытым и закрытым входами

В преобразователе амплитудного значения с

открытым |

входом диод |

включен |

последовательно с |

|

высокоомным резистором |

R и непосредственно |

связан |

||

с объектом |

измерения. |

Параметры преобразователя |

||

подобраны таким образом (R > Rпр, |

R = 50 - 100 |

МОм, |

||

С = 0,02 - 0,05 мкФ), чтобы при первой положительной |

||||

полуволне измеряемого напряжения u(t) = UMsin(wt) |

||||

большим импульсом тока i через от |

крытый диод Д с |

|||

сопротивлением Rnp осуществлялся быстрый заряд конденсатора С до некоторого значения напряжения UC1 и медленный разряд на резистор R + Rи с момента, когда

u(t)<UC, и при отрицательной полуволне напряжения u(t). Постоянные времени заряда RnpC и разряда RC связаны условием RC>>RnpC (сопротивление Rи микроамперметра не учитывается из-за малого значения).

При второй положительной полуволне и U(t) = Um sin wt конденсатор С вновь подзарядится до напряжения UC2 > > Uc1При значении постоянной разряда, много большем периода Т измеряемого напряжения, примерно через (3—4) Т конденсатор зарядится до амплитудного значения измеряемого напряжения Um, т. е. Uc~ Um. Показания магнитоэлектрического микроамперметра определяются средним разрядным током Iср = Iи = Uc/R = Um/R, пропорциональным амплитудному значению измеряемого напряжения. Если измеряемое напряжение u(t), подаваемое на вход преобразователя

1

пикового значения с открытым входом, содержит кроме переменной еще и постоянную составляющую, т. е. u(t) = Uo + = Um sin at, то показания микроамперметра будут пропорциональны сумме Uo + Um. Большое практическое применение имеет преобразователь пикового значения с закрытым входом ,в котором диод Д включен параллельно высокоомному резистору R (такая схема используется в универсальных аналоговых электронных вольтметрах). При положительной полуволне измеряемого напряжения u(t) = Uu sin wt конденсатор С заряжается через диод Д сопротивлением Rnp приблизительно до амплитудного значения Um, а при отрицательной полуволне измеряемого напряжения диод Д будет заперт, поэтому заряженный конденсатор разряжается на резистор R, но так как постоянная времени разряда RC конденсатора велика по сравнению с периодом Т измеряемого напряжения, то конденсатор С не успевает разрядиться за период и напряжение на нем остается примерно равным Um. К резистору R приложено напряжение, равное разности измеряемого напряжения u(t) и

напряжения на конденсаторе Uc = Um т. е. Ur (t) = U(t) — Uс= Um sin(wt) – Um

Напряжение Ur(t) на резисторе R повторяет форму измеряемого напряжения U(t), но смещено на амплитудное значение,т. е. пульсирует от 0 до —2Uм. Микроамперметр, включенный в цепь R, реагирует на среднее значение тока в цепи Iср = Iи = Uм /R.

Так как напряжение Ur(t) пульсирует от 0 до

—2Uм, то, чтобы уменьшить пульсации тока через прибор, в реальных схемах аналоговых электронных вольтметров напряжение Ur(t) подается на вход усилителя постоянного тока через сглаживающий фильтр низкой частоты, а микроамперметр уже включается на выходе УПТ.

Если измеряемое напряжение U(t), поданное |

на преобразователь пикового значения с |

закрытым входом, содержит кроме переменной |

еще и постоянную составляющую, т. |

е. U(t) = Uo + Uм sin wt, то при действии напряжения U(t) конденсатор зарядится до значения Uc = UM + Uo напряжение на резисторе R будет Ur (t) = Uo + Uм sin wt — Uc = Uм sin wt — Uм. Постоянные составляющие измеряемого напряжения и напряжения на конденсаторе С друг друга взаимно компенсируют на резисторе R. Таким образом, микроамперметр в преобразователе пикового значения с закрытым входом реагирует только на переменную составляющую напряжения U(t).

2

Методическая погрешность при измерении тока и напряжения.

Включение амперметра или вольтметра в цепь изменяет измеряемую величину. Это изменение вызвано тем, что сопротивление амперметра не равно нулю, а сопротивление вольтметра не равно бесконечности. Поэтому даже при использовании высокоточных приборов результат измерения отличается от того значения измеряемой величины, которое имело место до включения в цепь измерительного прибора.

Погрешность измерения, обусловленная включением измерительных приборов в цепь, называется методической и определяется по формуле:

γ = x2 - x1 100, %, x1

где x1 и x2 - значения измеряемой величины соответственно до и после включения измерительного прибора в цепь.

При измерениях тока и напряжения методическая погрешность тем больше, чем больше потребляемая прибором мощность по сравнению с мощностью исследуемой цепи.

Rн

V 1,3 к

Ах

Ах

1 |

2 |

Рис. 1. Схема для определения методической погрешности измерения тока

Для определения методической погрешности измерения тока используют схему, показанную на рис. 1.

В качестве амперметра Aх используют прибор Ц- 20 на пределах измерения постоянного тока, указанных преподавателем. В качестве V используют электронный вольтметр типа В7-38.

Измерения проводят следующим образом:

а) замыкают перемычкой зажимы “1” и “2” и вращением ручки регулировки напряжения из крайнего левого положения вправо устанавливают показания электронного вольтметра в пределах U1 = (0,3...0,4) В. Ток, протекающий через резистор Rн, определяется выражением:

I1 = |

U1 |

; |

|

Rн |

|||

|

|

б) размыкают зажимы “1” и “2”. Включение в цепь амперметра вызывает уменьшение тока в нагрузке до значения:

I2 = U2 , Rн

где U2 - показание электронного вольтметра после включения в цепь амперметра Ах .

Для определения методической погрешности измерения напряжения собирают схему, представленную на рис. 2. В качестве V используют электронный вольтметр типа В7-38.

1

БП

(0...2)В

R0

Rн

Vх

Vх

V

Рис. 2. Схема для определения методической погрешности измерения напряжения

Измерения проводят следующим образом:

а) при отключенном Vх вращением ручки регулировки напряжения из

крайнего левого положения вправо устанавливают показания электронного вольтметра в пределах U1 = (1,3...1,5) В;

б) подключают вольтметр Vх (прибор Ц-20 на пределе измерения постоянного напряжения, указанного преподавателем) и записывают показание U2 электронного вольтметра.

2

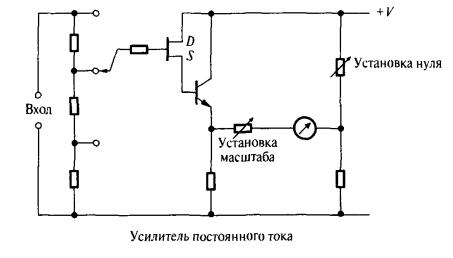

Электронные вольтметры постоянного напряжения

Рис. Электронный вольтметр для измерения постоянного тока

На Рис. показана принципиальная схема электронного вольтметра для измерения постоянного напряжения. У таких вольтметров входное сопротивление обычно равно около 10 МОм, а точность составляет порядка ±1% от отклонения на всю шкалу. Диапазон измерений 15 мВ...1000 В.