- •60. Гемограмма и лейкоцитарная формула. Возрастные особенности. Значение в диагностике заболеваний.

- •61.Этапы кроветворения в эмбриональном и постэмбриональных периодах развития.

- •62. Дифференцировка b-лимфоцитов и их функциональное значение.

- •63.Развитие, строение, количество и функциональное значение эозинофильных лейкоцитов.

- •64.Моноциты. Развитие, строение, функции и количество.

- •65.Развитие, строение и функциональное значение нейтрофильных лейкоцитов.

- •66. Развитие кости из мезенхимы и на месте хряща.

- •67.Строение кости как органа. Регенерация и трансплантация костей.

- •68.Строение пластинчатой и ретикулофиброзной костной ткани.

- •69.Костные ткани. Классификация, развитие, строение и изменения под влиянием факторов внешней и внутренней среды. Регенерация. Возрастные изменения.

- •70.Хрящевые ткани. Классификация, развитие, строение, гистохимическая характеристика и функция. Рост хрящей, регенерация и возрастные изменения.

- •71.Мышечные ткани. Морфофункциональная характеристика. Классификация. Источники развития.

- •72. Регенерация мышечных тканей.

- •73.Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань. Развитие, строение типичных и атипичных кардиомиоцитов. Особенности регенерации.

- •74.Поперечнополосатая мышечная ткань скелетного типа. Развитие, строение. Структурные основы сокращение мышечного волокна.

- •75.Гладкая мышечная ткань. Источники развития, регенерация топография, строение и функция. Органные способности строения и функционирования (сосуды, матка, кишечник).

- •76.Нервная ткань. Общая морфофункциональная характеристика.

- •77.Гистогенез и регенерация нервной ткани.

- •78.Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна. Строение и функция. Процесс миелинизации.

- •79.Нейроциты, их классификация. Морфологическая и функциональная характеристика.

- •80.Строение чувствительных нервных окончаний.

- •81.Строение двигательных нервных окончаний.

- •82.Межнейральные синапсы. Классификация, строение и гостофизиология.

- •83.Нейроглия. Классификация, развитие, строение и функция.

- •84.Олигодендроглия, ее местоположение, развитие и функциональное значение.

- •88.Парасимпатический отдел нервной системы, его представительство в составе цнс и на периферии.

- •89.Спинальные нервные узлы. Развитие, строение и функции.

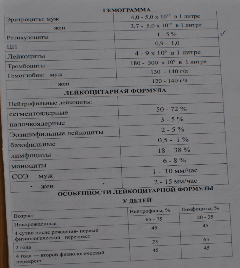

60. Гемограмма и лейкоцитарная формула. Возрастные особенности. Значение в диагностике заболеваний.

В медицинской практике анализ крови играет большую роль. При клинических анализах исследуют химический состав крови, определяют количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, резистентность эритроцитов, быстроту их оседания – скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и др.

Качественный состав крови (анализ крови) определяется такими понятиями, как гемограмма и лейкоцитарная формула.

Гемограмма – количественное содержание форменных элементов крови в одном литре.

Лейкоцитарная формула– это процентное содержание отдельных форм лейкоцитов.

Возрастные изменения в крови.

Число эритроцитов в момент рождения и в первые часы жизни выше, чем у взрослого человека, и достигает 6,0 – 7,0х10^12 в 1 л. К 10-14 сут оно равно тем же цифрам, что и во взрослом организме.

В последующие сроки происходит снижение числа эритроцитов с минимальными показателями на 3-6 м месяце жизни (физиологическая анемия). Число эритроцитов становится таким же, как и во взрослом организме, в период полового созревания. Для новорожденных характерно наличие анизоцитоза (разнообразие размеров) с преобладанием макроцитов, увеличенное содержание ретикулоцитов, а также присутствие незначительного числа ядросодержащих предшественников эритроцитов.

Число лейкоцитов у новорожденных увеличено и достигает 10,0 – 30,0х10^9 в 1 л.

В течение 2 нед после рождения число их падает до 9,0-15,0х10^9 в 1 л. Количество лейкоцитов достигает к 14-15 годам уровня, который сохраняется у взрослого. Соотношение числа нейтрофилов и лимфоцитов у новорожденного такое же, как и у взрослых, - 4,5 – 9,0х10^9 в 1 л.

В последующие сроки содержание лимфоцитов возрастает, а нейтрофилов падает, и, т.о., к 4-м суткам количество этих видов лейкоцитов уравнивается (первый физиологический перекрест лейкоцитов). Дальнейший рост числа лимфоцитов и падение нейтрофилов приводят к тому, что на 1-2 году жизни лимфоциты составляют 65%, а нейтрофилы – 25%. Новое снижение числа лимфоцитов и повышение нейтрофилов приводят к выравниванию обоих показателей у 4-летних детей (второй физиологический перекрест). Постепенное снижение содержания лимфоцитов и повышение нейтрофилов продолжаются до полового созревания, когда количество этих видов лейкоцитов достигает нормы взрослого.

61.Этапы кроветворения в эмбриональном и постэмбриональных периодах развития.

Гемопоэз – развитие крови. Различают эмбриональный гемопоэз, который происходит в эмбриональный период и приводит к развитию крови как ткани, и постэмбриональный гемопоэз, который представляет собой процесс физиологической регенерации крови.

Эмбриональный гемопоэз.

В развитии крови как ткани в эмбриональный период можно выделить 3 основных этапа:

Мезобластический (желточный), когда начинается развитие клеток крови во внезародышевых органах и появляется первая регенерация стволовых клеток крови. (с 3-й по 9-ю неделю)

Печеночный (гепатотимусолиенальный), который начинается в печени с 5-6-й недели развития плода, когда печень становится основным органом гемопоэза, в ней образуется вторая регенерация СКК. Кроветворение в печени достигает максимума через 5 мес и завершается перед рождением.

Медуллярный (костномозговой) (медулло-тимусолимфоидный)– появление третьей генерации СКК в костном мозге, где гемопоэз начинается с 10-й недели и постепенно нарастает к рождению, а после рождения красный костный мозг становится центральным органом гемопоэза.

Желточный этап.

Начиная со 2-3 недели эмбриогенеза, в мезенхиме желточного мешка в результате пролиферации мезенхимных клеток образуются «кровяные островки», представляющие собой очаговые скопления мезенхимных клеток. Затем происходит дивергентная дифференцировка этих клеток. Периферические клетки, ограничивающие островки, уплощаются, соединяются между собой и образуют эндотелиальную выстилку сосуда. Центральные клетки округляются, превращаясь в стволовые кроветворные клетки. Из этих клеток в сосудах, т.е. интраваскулярно начинается процесс образования первичных эритроцитов. Они характеризуются:

- крупными размерами и называются мегалобластами. В их цитоплазме накапливается гемоглобин, ядро у некоторых удаляется, а в других сохраняется. В результате образуются первичные эритроциты, отличающиеся бОльшими, чем у нормацитов размерами;

-наличием ядра;

-содержанием особого вида гемоглобина – HbP(эмбрионального).

Такой тип кроветворения называется мегабластическим. Он характерен для ранних этапов эмбриогенеза. Одновременно начинается нормобластическое кроветворение с образованием нормоцитов, содержащих фетальный гемоглобин.

Часть стволовых клеток оказывается вне сосудов (экстраваскулярно) и из них начинают развиваться зернистые лейкоциты, которые затем мигрирует в сосуды.

Начиная с 4-й недели эмбриогенеза желточный этап кроветворения угасает и к концу 3-го месяца он полностью прекращается.

Итог этапа – образование стволовых клеток крови первой генерации.

На 3-й неделе в мезенхиме тела зародыша начинают формироваться сосуды. На первых порах они являются пустыми щелевидными образованиями. Из желточного мешка СКК мигрируют в тело зародыша и заселяют закладки будущих кроветворных органов.

Второй этап – гепатотимусолиенальный начинается на 5-й неделе эмбриогенеза в печени, экстраваскулярно – по ходу капилляров, врастающих с мезенхимой внутрь печени. В печени активно развиваются стволовые клетки второй генерации и из них образуются эритроциты и гранулоциты до конца 5-го месяца, затем процесс гемоцитопоэза там постепенно снижается. Тимус начинает заселяться СКК, начиная с 7-8 недели, дает начало Т-лимфоцитам.

Селезенка заселяется СКК на 7-8 неделе, в ней экстраваскулярно начинается универсальное кроветворение, т.е. происходит миело- и лимфоцитопоэз. Особенно активно кроветворение происходит в селезенке с 5 по 7-й месяцы, затем миелоидное кроветворение постепенно угасает и к концу эмбриогенеза оно полностью прекращается. Лимфоидное кроветворения осуществляется здесь как в эмбриогенезе, так и в постнатальном периоде.

Третий период эмбрионального кроветворения – медулло-тимусолиенальный. Закладка костного мозга осуществляется во 2-м месяце эимбриогенезе. Кроветворение в нем начинается с 4-го месяца закладка СКК третьей генерации, а с 6-го месяца он является основным органом миелоидного и частично лимфоидного кроветворения, т.е. органом универсального гемоцитопоэза. В это же время в тимусе, селезенке и лимфатических узлах происходит лимфоидное кроветворение.

Постэмбриональный гемопоэз.

Постэмбриональный гемопоэз представляет собой процесс физиологической регенерации крови. (клеточное обновление), который компенсирует физиологическое разрушение дифференцированных клеток.