шапкин задачи с решениями

.pdfПример 6.37. При уровне значимости α = 0,05 проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупн ости, если известны эмпирические и теоретические частоты:

ni |

6 |

12 |

16 |

40 |

13 |

8 |

5 |

ni′ |

4 |

11 |

15 |

43 |

15 |

6 |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Решение. Число различных вариант m равно 7, значит число степеней свободы распределения χ 2 равно 7 – 3 = 4. По таблице критических точек распределения χ 2, по уровню значимос-

òè α = 0,05 и числу степеней свободы 4 находим χ êð2 |

.= 9,5. Вычис- |

||||||||

ëèì χ 2 |

, для чего составим расчетную таблицу. |

|

|

|

|||||

íàáë. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

|

3 |

4 |

5 |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

ni |

|

ni′ |

ni − ni′ |

(ni − ni′ )2 |

|

|

(ni − ni′ )2 |

|

|

ni′ |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1 |

6 |

|

4 |

2 |

4 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

12 |

|

11 |

1 |

1 |

|

0,09 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

16 |

|

15 |

1 |

1 |

|

0,061 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

40 |

|

43 |

–3 |

9 |

|

0,21 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

13 |

|

15 |

–2 |

4 |

|

0,27 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

8 |

|

6 |

2 |

4 |

|

0,7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

5 |

|

6 |

–1 |

1 |

|

0,17 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

χíàáë2 . = 2,4 |

||

Òàê êàê χíàáë2 |

. < χ êð2 . то нулевая гипотеза о нормальности гене- |

||||||||

ральной совокупности принимается. |

|

|

|

|

|

||||

Пример 6.38. Дано статистическое распределение выборки:

xi |

1,6 |

3,0 |

4,4 |

5,8 |

7,2 |

6,6 |

10,0 |

ni |

3 |

7 |

15 |

35 |

22 |

13 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

341

Решение.

1.Найдем методом произведений выборочные: среднюю, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Воспользуем ся методом произведений, для чего составляем табл. 1.

Ò à á ë è ö à 1

x |

i |

|

n |

i |

|

u |

i |

|

n u |

|

|

n |

u |

2 |

|

n (u + 1)2 |

||

|

|

|

|

|

|

|

i i |

|

|

i |

|

i |

|

i |

i |

|||

1,6 |

|

|

3 |

|

–3 |

|

–9 |

|

|

27 |

|

12 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

3,0 |

|

|

7 |

|

–2 |

|

–14 |

|

|

28 |

|

|

7 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

4,4 |

|

15 |

|

–1 |

|

–15 |

|

|

16 |

|

|

0 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

5,8 |

|

35 |

|

0 |

|

0 |

|

|

0 |

|

|

35 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

7,2 |

|

22 |

|

1 |

|

22 |

|

|

22 |

|

88 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

8,6 |

|

13 |

|

2 |

|

26 |

|

|

52 |

|

117 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

10,0 |

|

|

5 |

|

3 |

|

15 |

|

|

45 |

|

80 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n = |

å |

ni |

= 100 |

|

|

å |

ni ×ui |

= 25 |

å |

ni ×ui2 = 189 |

å |

ni (ui |

+1)2 = 339 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

В качестве ложного нуля принимаем С = 5,8 — варианта с наибольшей частотой 35. Шаг выборки h = x2 – x1 = 3,0 – 1,6 = 1,4. Тогда условные варианты определяем по формуле

|

|

ui = |

xi − C |

= |

xi − 5,8 |

. |

|

|||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

h |

1,4 |

|

|

|

||

Подсчитываем |

условные варианты |

|

ui и заполняем все |

|||||||

столбцы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Последний столбец служит для контроля вычислений по тож- |

||||||||||

деству: |

|

|

|

å |

|

|

|

å |

|

|

å |

ni (ui +1)2 = |

ni ui2 + 2 |

ni ui + n. |

|||||||

|

|

|

|

|||||||

Контроль: 339 = 189 + 2 · 25 + 100.

Вычисления произведены верно. Найдем условные моменты.

M = åniui |

= |

25 |

= 0,25; |

M = åniui2 |

= 189 |

= 1,89. |

||

|

||||||||

1 |

n |

100 |

|

2 |

n |

100 |

|

|

|

|

|

|

|||||

342

Вычисляем выборочную среднюю:

x = M1 ×h +C = 0,25×1,4 + 5,8 = 6,15.

Находим выборочную дисперсию:

d = [M2 - (M1 )2 ]× h2 = [1,89 - (0,25)2 ]×1,42 = 3,58.

Определяем выборочное среднее квадратическое отклонени е:

σ =  d =

d =  3,58 = 1,89.

3,58 = 1,89.

2.Строим нормальную кривую.

Для облегчения вычислений все расчеты сводим в табл. 2.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ò à á ë è ö à 2 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

xi |

ni |

xi - x = |

ui = |

xi - x |

= |

xi - 6,15 |

|

ϕ (ui) |

ni¢ = 74,07×ϕ (ui ) |

||

= xi - 6,15 |

|

1,89 |

|||||||||

|

|

|

σ Â |

|

|

|

|

|

|||

1,6 |

3 |

–4,55 |

|

–2,41 |

|

0,0219 |

|

|

2 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

3,0 |

7 |

–3,15 |

|

–1,67 |

|

0,0989 |

|

|

7 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

4,4 |

15 |

–1,75 |

|

–0,92 |

|

0,2613 |

|

19 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

5,8 |

35 |

–0,35 |

|

–0,18 |

|

0,3925 |

|

30 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

7,2 |

22 |

1,05 |

0,56 |

|

0,3410 |

|

25 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

8,6 |

13 |

2,45 |

1,30 |

|

0,1714 |

|

13 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

10,0 |

5 |

3,85 |

2,04 |

|

0,0498 |

|

|

4 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

n = |

å |

ni′ = 100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Заполняем первые три столбца.

В четвертом столбце записываем условные варианты по формуле, указанной в «шапке» таблицы. В пятом столбце находим значения функции

|

2 |

|

|

ϕ (ui ) = 1 |

×e− |

ui |

. |

2 |

|||

2π |

|

|

|

343

Функция ϕ (ui) четная, т.е. ϕ (ui) = ϕ (–ui). |

|

|||||||||

Значения функции ϕ (ui) в зависимости от аргумента ui |

||||||||||

(берутся положительные ui, т.к. функция ϕ (ui) четная) находим из |

||||||||||

таблицы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Теоретические частоты теоретической кривой находим по |

||||||||||

формуле |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n¢ = n × p |

= n × h × |

1 |

×ϕ (u |

) = |

|

nh |

ϕ (u |

) = |

||

|

|

|

||||||||

i |

i |

|

|

σ Â |

i |

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

σ Â |

|

|||

= |

100×1,4 |

ϕ (ui ) = 74,07 ϕ (ui ) |

|

|||||||

|

|

|||||||||

|

|

1,89 |

|

|

|

|

|

|

|

|

и заполняем последний столбец. Отметим, что в последнем ст олбце частоты ni′ округляются до целого числа и åni′ = åni =100.

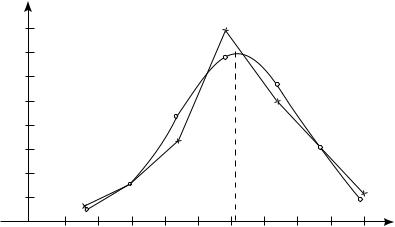

В системе координат (xi ; yi = ni′ ) строим нормальную (теоретическую) кривую (рис. 81) по выравнивающим частотам ni′ (îíè

отмечены кружками) и полигон наблюдаемых частот (они отме - чены крестиками). Полигон наблюдаемых частот построен в с истеме координат (xi; yi = ni).

yi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

25 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

x = 6,15 |

|

|

|

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

x |

|

|

|

|

|

Ðèñ. 81 |

|

|

|

|

|

|

344

3. Проверяем гипотезу о нормальности X при уровне зна- чимости α = 0,05.

Вычислим χíàáë2 ., для чего составим расчетную таблицу 3.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ò à á ë è ö à 3 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ni |

ni′ |

ni − ni′ |

|

(ni − ni′ )2 |

|

(ni − ni′ )2 |

|

ni2 |

|

|

ni2 |

|

|

|

ni′ |

|

|

ni′ |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

1 |

2 |

3 |

|

4 |

|

|

5 |

|

6 |

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

3 |

2 |

1 |

|

1 |

0,5 |

|

9 |

|

4,5 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

7 |

0 |

|

0 |

|

|

0 |

|

49 |

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

15 |

19 |

–4 |

|

16 |

0,84 |

|

225 |

|

11,84 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

35 |

30 |

5 |

|

25 |

0,83 |

|

1225 |

|

40,83 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

22 |

25 |

3 |

|

9 |

0,36 |

|

484 |

|

19,36 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13 |

13 |

0 |

|

0 |

|

|

0 |

|

169 |

|

13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

5 |

4 |

1 |

|

1 |

0,25 |

|

25 |

|

6,25 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

100 |

100 |

|

|

|

χíàáë2 |

. = 2,78 |

|

|

102,78 |

||||

Суммируя числа пятого столбца, получаем χíàáë2 |

. = 2,78 |

|

|||||||||||

Суммируя числа последнего столбца, получаем 102,78. |

|||||||||||||

Контроль: χíàáë2 |

. = 2,78 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

åni2 − å ni = 102,78 −100 = 2,78. ni′

Совпадение результатов подтверждает правильность вычис - лений.

Найдем число степеней свободы, учитывая, что число групп выборки (число различных вариантов) 7. ν = 7 – 3 = 4.

По таблице критических точек распределения χ 2, по уровню зна- чимости α = 0,05 и числу степеней свободы ν = 4 находим χêð2 . = 9,5.

Òàê êàê χíàáë2 . < χêð2 . то нет оснований отвергать нулевую гипотезу. Другими словами, расхождение эмпирических и теоре ти-

ческих частот незначимое. Следовательно, данные наблюден ий согласуются с гипотезой о нормальном распределении гене ральной совокупности.

345

4. Найдем доверительный интервал для оценки неизвестного МО М (Х), полагая, что Х имеет нормальное распределение, среднее квадратическое отклонение σ = σ Õ = σ Â = 1,89 и доверительная вероятность γ = 0,95.

Известен объем выборки: n = 100, выборочная средняя xÂ= 6,15. Из соотношения 2Φ (t) = γ получим Φ (t) = 0,475. По таблице

находим параметр t = 1,96. Найдем точность оценки

δ = tσ = 1,96×1,89 = 0,37.  n

n  100

100

Доверительный интервал таков:

x -δ < M(X ) < x + δ

или 6,15 – 0,37 < М (Х) < 6,15 + 0,37 5,78 < М (Х) < 6,52. Надежность γ = 0,95 указывает, что если произведено доста-

точно большое число выборок, то 95% из них определят такие доверительные интервалы, в которых параметр действитель но заключен.

6.7. Элементы теории корреляции

Корреляционный анализ — широко известный и эффективный метод математической статистики, позволяющий по совокуп ности значений показателей выявлять и описывать связи между показателями.

Если каждому значению величины Х соответствует несколько значений величины У, но число этих значений, как и сами значе- ния, остается не вполне определенным, то такие связи назыв аются статистическими. Например, уровень производительност и труда на предприятиях тем выше, чем больше его электровооруж енность. Вместе с тем, нет никаких оснований утверждать об однозначности этой зависимости.

Если изменение одной из переменных сопровождается изменениями условного среднего значения другой переменной в ели- чины, то такая зависимость является корреляционной.

Под условным средним yX подразумевают среднее арифмети- ческое значений У, соответствующих значению Х = х. Например,

346

пусть при х1 = 2 величина У приняла значения у1 = 5, y2 = 6 è ó3 = 10. Тогда условное среднее равно

y = |

(5 + 6 +10) |

= 7. |

|

||

2 |

3 |

|

|

|

Корреляционной зависимостью У от Х называют функциональную зависимость условной средней yÕ îò õ: yÕ = f (x). Это уравнение называют уравнением регрессии У на Х; функцию f (x) называют регрессией У на Х, а ее график — линией регрессии У на Х.

Корреляционный анализ рассматривает две основные задач и. Первая задача теории корреляции — установить форму корреляционной связи, т.е. вид функции регрессии (линейная, кв ад-

ратичная и т.д.).

Вторая задача теории корреляции — оценить тесноту (силу) корреляционной связи.

Теснота корреляционной связи (зависимости) У на Х оценивается по величине рассеивания значений У вокруг условного среднего. Большое рассеивание свидетельствует о слабой завис имости У от Х, малое рассеивание указывает на наличие сильной зависимости.

6.7.1. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии

по несгруппированным данным

Пусть количественные признаки Х и У связаны линейной корреляционной таблицей и в результате независимых испытан ий получены n пар чисел:

xi |

x1 |

x2 |

… |

xn |

yi |

y1 |

y2 |

… |

yn |

Выборочное уравнение прямой линии регрессии У на Х выбираем в виде:

ó = ρyx · x + Â.

347

Параметры ρyx и В, которые определяются методом наименьших квадратов, имеют вид:

|

n |

|

n |

|

n |

|

n |

n |

|

n |

n |

|

|

n å xi y j - å xi ×å y j |

|

å xi2 × å y j - |

å xi ×å xi y j |

|

|||||||

ρ yx = |

i, j=1 |

|

i=1 |

j=1 |

; Â = |

i=1 |

j=1 |

i=1 |

i, j=1 |

. |

||

n |

|

æ |

n |

ö2 |

|

n |

æ |

n |

ö2 |

|||

|

|

|

|

|

||||||||

|

n å xi2 |

- |

çç |

å xi ÷÷ |

|

|

n å xi2 – |

çç |

å xi ÷÷ |

|

||

|

i=1 |

|

è |

i=1 |

ø |

|

|

i=1 |

è |

i=1 |

ø |

|

Величина r Â= ρ yx σ x — называется выборочным коэффициен-

σ y

том корреляции. Она служит для оценки тесноты линейной ко р- реляционной зависимости.

Абсолютная величина выборочного коэффициента корреляции не превосходит единицы, т.е. –1 ≤ r ≤ 1.

С возрастанием | r | линейная корреляционная зависимость становится более тесной и при | r | = 1 переходит в функциональную.

6.7.2. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии

по сгруппированным данным

При большом числе испытаний одно и то же значение Х может встретиться nx раз, одно и то ж значение У может встретиться nó раз и одна и та же пара чисел (x; y) может встретиться nxy ðàç,

причем обычно å nx = å ny = å nxy = n — объем выборки.

Поэтому данные наблюдений группируют, т.е. подсчитывают nx, ny, nxy. Все сгруппированные данные записывают в виде таблицы, которую называют корреляционной.

Если обе линии регрессии У на Х и Х на У — прямые, то кор-

реляция является линейной. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Выборочное уравнение |

прямой |

линии регрессии У на Х |

||||||||

имеет вид: |

|

|

|

|

σ y |

|

|

|

||

y |

|

- y |

= r |

× |

(x - x |

|

), |

|||

x |

σ |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

x |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ãäå yx — условная средняя; x è y — выборочные средние признаков Х и У; σ x è σ ó — выборочные средние квадратические отклонения; r — выборочный коэффициент корреляции.

348

Выборочное уравнение прямой линии регресии Х на У имеет вид:

x |

y |

- x |

|

= r |

× |

σ x |

(y - y ). |

|

|

|

|

|

σ |

y |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Считаем, что данные наблюдений над признаками Х и У заданы в виде корреляционной таблицы с равноотстоящими вариа н- тами.

Тогда переходим к условным вариантам:

|

x |

i |

-C |

|

yj - C2 |

|

|

ui = |

|

1 |

; v j |

= |

|

, |

|

|

|

|

h2 |

||||

|

|

|

h1 |

|

|

||

ãäå Ñ1 — варианта признака Х, имеющая |

наибольшую |

часто- |

òó; Ñ 2 — варианта признака У, имеющая |

наибольшую |

часто- |

òó; h1 — шаг (разность между двумя соседними вариантами Х); |

||

h2 — шаг (разность между двумя соседними вариантами Y). |

||

Тогда выборочный коэффициент корреляции

|

|

|

|

|

|

= å |

nuv uiv j |

- u |

|

|

|

|

|

|

|

|

r |

v |

|||||

|

|

|

|

|

|

. |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

nσ uσ v |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Величины u, |

|

|

, |

σu , σv |

могут быть найдены методом произ- |

||||||

v |

|||||||||||

ведений, либо непосредственно по формулам |

|||||||||||

u = å |

nu ×u |

v = |

å |

nv ×v |

; σ u = |

u2 - (u )2 ; σ v = v2 - (v )2 . |

|||||

; |

n |

||||||||||

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Зная эти величины, найдем параметры, входящие в уравнения регрессии, по формулам

x = h1 ×u + C1; y = h2 ×v +C2 ; σ x = h1 σ u ; σ y = h2 σ v .

349

РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6

12.1.Случайные события

12.1.1.В ящике находятся 6 одинаковых пар перчаток черного цвета и 4 одинаковых пары перчаток бежевого цвета. Найти ве - роятность того, что две наудачу извлеченные перчатки обра зуют пару.

Решение. Рассмотрим событие А — две извлеченные наудачу перчатки образуют пару; и гипотезы: В1 — извлечена пара перча- ток черного цвета, В2 — извлечена пара перчаток бежевого цвета, В3 — извлеченные перчатки пару не образуют.

Вероятность гипотезы В1 по теореме умножения равна произведению вероятностей того, что первая перчатка черного цв ета и вторая перчатка черного цвета, т.е.

P (B1 ) = P1÷åð. ×P2 ÷åð. = 1220 ×1911 = 3395 .

Аналогично, вероятность гипотезы В2 равна:

P (B2 ) = P1áåæ. ×P2 áåæ. = 208 ×197 = 1495 .

Так как гипотезы В1, Â2 è Â3 составляют полную группу событий, то вероятность гипотезы В3 равна:

P (B ) = 1 |

- (P (B ) + P (B |

)) = 1- |

æ 33 |

+ |

14 ö |

= 48 . |

|||

3 |

1 |

2 |

|

ç |

95 |

|

95 |

÷ |

95 |

|

|

|

|

è |

|

ø |

|||

По формуле полной вероятности имеем:

P (A) = P (B1 )×PB1 (A) + P (B2 )×PB2 (A) + P (B3 )×PB3 (A),

ãäå PB2 (A) есть вероятность того, что пару образуют две черные перчатки и PB1 (A) = 1; PB2 (A) — вероятность того, что пару об-

разуют две бежевые перчатки и PB2 (A) =1; и, наконец, PB3 (A) — вероятность того, что пару образуют перчатки разного цвет а и PB3 (A) = 0.

350