- •1. Полька «Птичка»

- •2. Полька «Бабочка»

- •3. «Страдания»

- •4. «Выйду я на реченьку»

- •5. «Светит месяц»

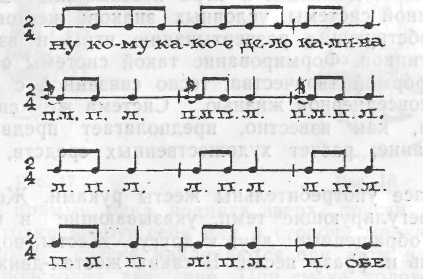

- •7. Тройной притоп с акцентом на вторую долю такта.

- •8. Простая дробь на одном месте.

- •2. Одновременное сгибание и разгибание рук в локтях.

- •4. Движение влево, вправо с наклоном головы на плечо.

- •9. Прищелкивание пальцами одной или обеих рук,

- •8. Притопы одной ногой на месте.

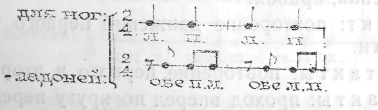

- •11. Хлопки руками по коленям, пяткам и другим местам тела:

- •8. Высокие прыжки.

- •10. Два притопа правой ногой вместе с тройным прито пом:

И. И. ВЕРЕТЕННИКОВ

ЮЖНОРУССКИЕ КАРАГОАЫ

ББК 85.325 (2P345)-f-85.92 В 31

Веретенников И. И.

В 31 Южнорусские карагоды. — Белгород: Изд-во «Везели-ца», 1993.— 114 с.

Книга является пособием для тех, кто интересуется и изучает русскую народную культуру, народный танец.

ОТ АВТОРА

Для руководителя песенного, танцевального коллектива или фольклорного ансамбля в настоящее время чрезвычайно необходимой становится связь его личного творчества с многовековой традицией-русского народного творчества.

Существующие ныне русские песенно-танцевальные коллективы часто как две капли воды похожи друг на друга. Это характерно не только для одного какого-либо' региона, а для всей России. Основной причиной этой безликости является незнание местных,{областных традиций, созданных русским народом.

Ни в одном учебном заведении России не готовятся фольклористы, специализирующиеся на собирании и,изучении областных хореографических традиций. Мы до сих пор не имеем фонда русской народной национальной пластики.

У немалой части хореографов утвердилось мнение, что русских областных, местных стилей танца не существует, а если и были таковые, так они уже давно записаны,;обработаны и поставлены на сцене. Русский танец, говорят они, изучается во всех учебных заведениях, зачем же ехать за тридевять земель записывать каких-то старух?

К сожалению, кадры для работы в коллективах народного творчества обучаются на основе классического балета. Стилистика областных танцевальных традиций в институтах культуры и училищах не изучается. Как будто и не танцевал русский народ веками и не имел своей пластики танцевальных движений, манер, форм. Гораздо проще оказалось изобрести усредненную хореографию, которая укладывалась бы в стилистику балета, и говорить об «окультуривании» народных танцев, хороводов, плясок.

Многовековая народная культура не нуждается в «окультуривании». Так не бывает в природе, чтобы народ получал культуру из рук какого-либо, пусть даже выдающегося, деятеля. Культура, в том числе и пластическая, по крупицам накапливается всем народом. И нет смысла доказывать, что народное художественное творчество тысячелетиями развивалось не на сцене, а в быту, было неразрывной частью повседневной жизни, ее эстетикой. В этих условиях законы сценического искусства воспринимаются как нечто инородное. Подтверждением этому является тот факт, что не приживаются в повседневности постановки танцев балетмейстеров. Танцы эти, как правило, создаются для конкретного сценического коллектива.

Сценическое танцевальное искусство, развивающееся на основе балета, сформировало сеть театров, учебных заведений, науку, органы информации и т. д. В целом, можно сказать, политический институт. Формирования же политического института национального народного творчества не произошло. Те учебные заведения, которые открывались с целью развития массового народного творчества, были также сориентированы на сценическую систему.

С тех пор как появились профессиональные народные коллективы, стала возникать теория, что именно профессионалы, а не сам народ, развивают народное творчество. Профессиональные коллективы росли и растут, как грибы, а народ все меньше и меньше поет и пляшет. Политика показухи и парадности, где все делается якобы для народа и от имени народа, все больше сводит на нет народное творчество.

Под знаменем окультуривания народа на деле осуществилось его раскультуривание. До сих пор еще не дошло до сознания многих деятелей культуры то, что фольклор как художественная система, народная культура развиваются по своим законам, отличным от сценических.

Замечу, что этот вопрос был глубоко разработан еще Н. Г. Чернышевским в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Прежде всего нужно обратить внимание на то, что в фольклоре нет резкого деления людей на зрителей и артистов. В бытовой ситуации это позволяет каждому желающему свободно входить в творческий процесс и выходить из него. Здесь нет пришедших только созерцать и оценивать творчество других.

Другая важная черта народной художественной системы — импровизационность. В сценическом же искусстве все заранее рассчитано с целью воздействия на зрителей. Импровизация допустима лишь там, где она задумана балетмейстером.

Вопрос об особенностях двух художественных систем важен не для того, чтобы выяснять, какая из систем лучше или хуже. У каждой из систем свои условия, в которых протекает творчество, свои задачи и свои преимущества.

Для народного творчества важным фактором всегда было сохранение национальной традиции, самобытности, массовое участие самого народа в творчестве.

Многие выдающиеся представители русского сценическо го искусства в прошлые века проявляли интерес к народным традициям, особенно в музыкальной сфере. Изучали их. Они понимали: для того, чтобы отражать жизнь своего народа на сцене, надо знать его творчество. Понимали пути его разви тия, не вмешивались и не пытались его «окультурить». А теперь обществу навязывается идея некоего, неизвестно от куда выскочившего, молодежного современного танца. Под ним понимается «бальный» танец, который сочиняется толь ко для сцены, аэробика, танцы в стиле «а~-ля рюсс», эстрад ный танец, балет ит. д.

Все это изучается в учебных заведениях, внедряется безрезультатно в школах искусств, в средних школах. Не изучается лишь своя родная, русская, областная танцевальная пластика.

Способствуют такому отношению к фольклору и высказывания некоторых ученых-хореографов. Так, доктор искусствоведения Ю. Чурко в статье «Фольклор на сцене» в журнале «Клуб и художественная самодеятельность» пишет: «Эстетическая мысль давно уже доказала бесперспективность реставрации давно ушедших жанров и форм. Мы можем сколько угодно сожалеть об их былой красоте, но нам не дано воссоздать их бытование в естественных условиях, ибо каждому этапу развития народного сознания сопутствуют свои формы художественного мышления. В стремлении возродить народный танец в прежнем виде фольклористы — любители старины — подходят к народному творчеству с узкопрофессиональных позиций и хотят быть понароднее, чем сам народ, постоянно перерабатывающий хореографические формы и отказывающийся от того, что устарело... Попытки насадить ушедшие формы могут быть не только бесполезными, но и вредными, так как вместо реального положения дел рисуют иллюзорную картину, мешают решению насущных вопросов. Очевидно, предпочтительнее не сетовать на то, что молодежь не хочет танцевать старинные танцы, а позаботиться о том, чтобы к ней пришла подлинная хореографическая культура...» Давайте внимательно вдумаемся в рассуждение, не лишенное на первый взгляд логики. Не содержит ли призыв к подлинной хореографической культуре противоречия со всем сказанным?

Может ли хореографическая культура появляться неизвестно откуда? Если говорить о действительной культуре? Можно ли обойтись при создании новой песенно-хореографи-ческой культуры без национального генетического фонда? Можно ли стать вообще культурным, отбрасывая национальное духовное наследие своего народа? Это к какой же тогда культуре можне принадлежать? Нередко говорят, что это и есть интернациональная культура. Выходит, что интернациональная -культура безнациональна. Согласятся ли народы с такой вульгарной концепцией интернационализма? Станут ли терять они свое лицо?

Нет хореографической культуры вообще, а есть националь-ные хореографические культуры. Они не сливаются в одну безликую, а в процессе взаимовлияния рождают новые формы культур.

Ф. М. Достоевский писал: «Великий Пушкин, по собственному своему признанию, принужден был перевоспитывать себя и обучаться духу народному, между прочим, у своей няни Арины Родионовны...» Если мы согласны «духу народному», т. е. духовной культуре обучаться подобно великому Пушкину, значит надо ее и сохранять. Иначе откуда же брать духовность? Весь духовный материал нужно записывать, изучать, пропагандировать, пропитываться им. Вот поэтому фольклористы, как называет их Ю. Чурко «любители старины», и «хотят быть понароднее» (термин Ю. Чурко — И. В.), чтобы сохранить, оставить народу то, что ему нужно для создания хореографической культуры.

Можно ли с уверенностью утверждать, что развитие идет путем отбрасывания ценностей прошлого, а не накопления таковых? Вряд ли. Культура накапливается, если она, конечно, подлинная. Она вне зависимости от моды и времени. Только благодаря этому она развивалась и еще как-то живет, несмотря на страшные нашествия космополитов, авангардис-тов.

Святая святых этой культуры — ее генофонд. Это фольклор нации. С его потерей нации уже не существует. Может остаться только одно название. Природа, как известно, мстит за каждую победу над ней.У А. С. Пушкина есть такая мысль: «Подлость, невежество, дикость не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». И разве пример тех народов, которые пошли не путем отбрасывания наследия, а путем его хранения и накопления, нам ни о чем не говорит? Это пример народов Кавказа, болгар, венгров и других.

Но сам ли отказался русский народ от своих песенных и пластических традиций? Или, может быть, существовали такие факторы и условия, при которых происходило уничтожение не только его культуры, но и его самого?

Думаю, что еще рано говорить об этом в прошедшем времени. Разве от народа зависит то, что кучка мнимых ученых навязывает школьные программы, по которым дети не изучают родного музыкального и пластического языка? Или то, что коммерсанты псевдокультуры, овладев .телевидением, средствами массовой информации и другими воспитательными институтами, пытаются вытравить остатки национальной самобытной культуры?

Сценический путь, на который было искусственно направлено народное художественное творчество с целью прославления «великих достижений» и с целью обслуживания парадных мероприятий, это также звено в цепи «великих побед» над природой. Сторонникам системы показухи не нужно наследие. В наследии они не могут найти для себя примера решения лобовым способом, например, темы труда или темы патриотизма. Со знаменами, отбойными молотками, безнациональной лексикой, основанной на гимнастических упражнениях.

Немалый вред песенно-хореографической культуре народа наносит умышленная подмена фольклора кабинетными фантазиями, выдаваемыми аудитории за фольклор и создающими тем самым ложное представление о фольклоре, особенно у молодого поколения. Поистине стоит только надеть танцорам сарафанчики в стиле «а-ля рюсс», которых ни в одной областной традиции не было, как говорят, что это русский фольклор. За фольклор выдаются танцы, а скорее шоу, мюзиклы или варьете Ансамбля танца Сибири и других ансамблей, которые, конечно, невозможно кому-либо танцевать в бытовой ситуации.

Так сам ли народ отказывается от своего фольклора? Он, как мы видим, отказывается от того, что пытаются выдавать ему за фольклор. Не было, к примеру, в народной традиции медленных, плавных хороводов под музыкальное сопровождение. Они исполнялись под собственное пение. А это уже разные вещи! Самовыражение участника такого хоровода проявлялось в пении порой не меньше, чем в движении. Кроме того, индивидуальное пластическое самовыражение проявляется и в импровизации, условия для которой создаются в бытовой, несценической ситуации.

В быстрых плясовых хороводах участники проявляют себя и в пении частушек, чего мы не видим в профессиональных танцевальных ансамблях.

Несмотря на усиленную пропаганду бальных и других так называемых современных танцев молодежь смотрит на это, как на очередное шоу, но не как на материал, которым можно пользоваться в бытовой ситуации.

Откликаясь на призыв нести в массы танцевальную культуру, многие ансамбли бального танца приходят на дискотеки, чтобы поднять культуру танцующей молодежи. Но и здесь ансамбль превращается в концертный коллектив со своими концертными номерами. После их представления молодежь продолжает «танцевать», как и танцевала, в «африканской» манере, но теперь уже вместе с участниками ансамбля, и порой не отличишь, кто же с хореографической культурой, а кто без нее. Все выражают телом ту музыку, которая не имеет национального музыкального языка как почвы для национальной хореографической культуры.

Известна масса возражений по этому поводу. Говорят, что это современная бытовая пластическая культура, то есть фольклор. Ну что ж, если современное рассматривать чисто хронологически, то есть считать современным все, что ни появится сегодня или завтра, тогда другое дело. Но должно же в «современном» присутствовать нравственное, этическое, национальное и другие начала? Ведь не придет же нам в голову человека, не имеющего никакой информации, не владеющего азами знаний, но изрекающего свои «истины», называть современно мыслящим.

В художественном творчестве именно так и происходит. Не получив никаких навыков в национальной пластике, не имея даже представления о родном музыкальном языке, молодые люди создают новую молодежную культуру.

Было ли такое в истории, чтобы открытие ученых появлялось без знания того, что было сделано до них? Это противоречит природе. Новое рождается старым, несет в себе его черты, продолжает его. Правда, винить молодежь в том, что она не продолжает традиции народа, мы не имеем права, поскольку не изучались эти традиции ни в школах, ни в консерваториях.

В настоящее время появляется все больше сторонников той идеи, что именно фольклор является основой художественного воспитания народа. Повсеместно создаются ансамбли, которые называют себя фольклорными. И мы уже говорим о фольклорном движении в стране, о новой фольклорной волне. На творческом пути этих коллективов возникает ряд неразрешимых пока проблем. Одна из них — это вынужденная сценическая ориентация. Впрочем часть коллективов сознательно поставила себя на концертно-сценическую деятельность. Это профессиональные коллективы. Односторонняя сценическая ориентация, к сожалению, является нормативной политикой учреждений культуры с целью обслуживания народа культурой. Это, как я уже говорил, входит в противоречие с основным принципом фольклора — отсутствием в нем деления на зрителя и артиста. Коллективы эти теряют связь с повседневной жизнью. Начинают накапливать набор тех или иных эффективно действующих на зрителя приемов, трюков с целью понравиться. Появляется рассчитанность художественных средств, исчезает импровизация.

Вполне понятно, что каждый творящий имеет желание показать свое творчество, но это с большим успехом можно сделать и в несценических формах: встречах, беседах, празд-никах, на дискотеках и т. д.

Естественно, что и здесь такие ансамбли будут восприниматься как концертный номер, поскольку окружающие не владеют тем же материалом. Многими фольклорными ансамблями уже накоплен немалый опыт по вовлечению в совместное творчество зрителей. Однако это отдельный разговор.

Другой, не менее сложной проблемой является пластический язык.

Часто можно видеть, как коллектив поет, соблюдая музыкальный язык традиции, но пластически «играет» песню вне данного стиля.

Конечно, лучшим средством решения этой проблемы является постоянное общение с носителями традиций. Нужны экспедиции. Если же это нельзя осуществить для всего коллектива, то руководитель просто обязан как можно чаще бывать в селах. Выход можно найти, если тесно сотрудничать с областными организациями — Научно-методическим центром культпросветработы, Музыкальным обществом. Наибольший эффект от экспедиций возможен лишь при записи хореографического материала на видеотехнику, что дает возможность на репетициях рассмотреть детально все мельчайшие повороты и движения тела.

Однако часто приходится сожалеть по поводу того, что коллективы, называющие себя фольклорными, и не пытаются изучать национальную пластику. У них имеется своя, особая концепция. Концепция «фолькрока». Ведь если я русский, говорят они, в паспорте даже записано, так значит я и танцую современной русской пластикой.

Поэтому мы часто встречаем примеры, когда русская песня какой-либо области обрабатывается набором художественных средств, ритмов из стилей, ничего общего не имеющих с ней. (В то же время в самом областном русском стиле имеется бесконечный арсенал художественных средств для обработки тех или иных песен.

Так, например, обошелся с белгородской песней «Поруш-ка-Параня» ансамбль «Ариэль». Отняв у нее свои ритмы, свой собственный полифонический музыкальный язык, он нарядил ее в латиноамериканские ритмы и музыкальный язык рока. Апологеты авангардизма в газетах и журналах называют это современным фолькроком. Только от народной песни уже ничего не осталось. Появилась некая пародия, насмешка над русским народом, вроде того, как изображают русских в западных ресторанах и фильмах.

Чтобы сделать свой собственный вариант песни, необходимо было познакомиться хотя бы с тем арсеналом художественных средств, которые нашел сам народ.

Подобные вещи происходят и с пластическим языком. Молодежные и немолодежные, и даже профессиональные фольклорные ансамбли «играют» песни пластикой стиля рок. Этому явлению обеспечивается броская реклама. Коллективы устраивают на сцене вакханалию шума, крика, непристойных движений и утверждают везде и всюду, что это традиционный Белгородский «пересек». Но об этом не стоило бы спорить, если бы название коллектива соответствовало его содержанию.

По-видимому, одного лишь желания быть фольклорным мало. Надо быть ко всему прочему и честным. А такие коллективы есть у нас в разных городах, не говоря уже о селах, источниках национальной культуры. Это такие ансамбли, как ансамбль «Карагод» — руководитель Е. Засимова, ансамбль «Казачий круг» — руководитель В, Скунцев, ансамбль НИИ культуры — руководитель А. Кабанов, ансамбль кабинета народной музыки Московской консерватории — руководитель Н. Гилярова, ансамбль Ленинградской консерватории — руководитель А. Михнецов, ансамбли в Саратове, Барнауле, Воронеже и другие. Методика у них проста. Не учить народ, а учиться у него.

Именно так и говорил Ф. М. Достоевский: «Стать русским значит перестать презирать свой народ. И как только европеец увидит, что м'ы начали уважать народ наш, национальность нашу, как тотчас же начнет и он нас самих же уважать...

Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не лакея, не Потугина. Нас сочтут тогда за ЛЮДЕЙ, а не за международную обшмыгу...».

СТИЛЬ БЕЛГОРОДСКО-ВОРОНЕЖСКОГО РЕГИОНА

ХОРОВОДНОЕ (КАРАГОДНОЕ) ДВИЖЕНИЕ

Тем общим, что позволяет объединить села данной зоны в единый стиль, является хороводное движение на основе общего хороводного шага, его вариантов, а также манеры, пластики движений рук и всего корпуса.

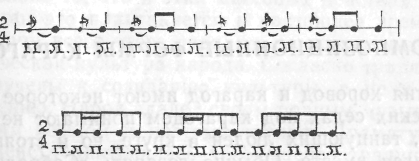

Сам по себе хороводный шаг — это простой, мелкий, сег менящий шаг на всю ступню. Исполнитель движется на слегка согнутых в коленях ногах, твердо ступая каждый шаг. Размер шага не более половины собствешюй ступни.. Каждый шаг четко отсчитывает восьмые доли песни, что несомненно способствует коллективномуму пению в движении:

![]()

Надо обязательно отметить, что расширение шага ведет к бегу, при котором пение становится невозможным. Однако, чтобы этого не случилось, природа поступила мудро, разрешив каждому двигаться своим собственным шагом. Соединение нескольких хороводных шагов не позволяет ускорить темп, выявляет индивидуальность, разнообразит пластику движений.

Второй шаг, которым движется исполнитель, это более широкий шаг, но зато в два раза медленнее, чем первый, т.е. не восьмыми, а четвертями.Исполнение его имеет несколько индивидуальных особенностей. Назовем некоторые:

Исполнитель идет, твердо ступая каждый шаг четвер тями. На счет «раз» — шаг левой ногой, на счет «и» — ка сание земли носком правой ноги рядом с левой. Аналогично повторяется и с правой ноги.

Касание земли происходит без фиксации, а как бы скольжением по земле носком или подушечкой ноги.

3. .Вместо касания носком ноги земли на счет «и» происходит еле заметное приседание на каждую ногу.

Третий хороводный шаг объединяет в себе два первых. По существу, это простой переменный, шаг со всевозможными вариантами ритмических сочетаний.

![]()

![]()

Как в медленных, так и в быстрых карагодах применяется простой бытовой широкий шаг. Исполнитель движется им вне ритма песни. Такой шаг более характерен для мужчин, которые нередко движутся внутри круга.

Характерен для мужчин и следующий шаг:

![]()

По ритму он такой же, как и переменный шаг, но манера исполнения иная. Каждый новый такт начинается с одной и той же ноги. На вторую долю такта делается акцент. В момент удара на вторую долю, исполнитель слегка приседает и затем поднимается. Руки, находясь в высоком положении, подчеркивают это припадание, слегка опускаясь и поднимаясь вверх.

При остановке кругового движения поющие пользуются разнообразным набором движений на месте.

Упоминаемое ранее движение по кругу переменным шагом применяется и на месте. Исполнитель движется переменным шагом то вправо, то влево и т. д. Для манеры исполнения его характерно припадание корпуса на второй доле такта.

Аналогичный этому ритм, который начинается все время с одной и той же ноги, также используется при пении на месте. Для него характерно небольшое приседание на второй доле такта. Глубина приседания и его манера индивидуальны.

В кульминационных моментах, как эмоциональный порыв, применяется простая дробь. Это быстрое переступание с ноги на ногу. При этом ноги должны быть слегка согнуты в коленях. Руки на уровне груди или выше головы. Для манеры исполнения очень важно, чтобы Kopпyc не поднимался вверх, вниз (не прыгал). Двигаться должны только ноги„ сгибаясь в коленях и твердо ступая на землю.

![]()

Для мужской манеры характерен и второй вариант этого движения, когда корпус слепка опускается и поднимается. Но в этом случае одна нога должна быть выдвинута слегка вперед. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на то, что в последнее время вследствие утери хореографической традиции все большее число фольклорных коллективов на сцене и в бытовой ситуации не придают значения различиям мужской и женской манеры движений, а также лексике.

При исполнении указанного выше движения в 40—50-е годы мне не приходилось наблюдать, чтобы женский корпус прыгал вверх, вниз, так же как и удары себя по ногам, бедрам, животу и т. п. Появление этой лексики в бытовой и сценической практике, по-видимому, необходимо связывать не с развитием пластической культуры народа, а ее снижением.

Для

украшения исполнения песни в бытовой

традиции

применялись

и более усложненные ритмические

фигуры.

Здесь

характерно применение форшлага,

длительности, не

входящей

в счетную единицу времени. Она исполняется

в

счет

первой доли такта.![]()

Движение исполняется простым переступанием, но не прыжком, как это нередко бывает у неопытных исполнителей. Двойной форшлаг:

![]()

Такой форшлаг исполняется одной ногой перекатом с пятки на носок.

Применяется и тройной форшлаг:

![]()

Тройной форшлаг характерен для .мужской манеры. Исполнять его удобно в сапогах. В прыжке исполнитель ударяет сначала правой ногой о левую повыше щиколотки, затем левой ногой о правую и приземляется на правую ногу, что является третьей счетной единицей тройного форшлага. Первая же доля такта с наиболее сильным ударом и переносом веса тела приходится на левую ногу. Этот ритм может начинаться и с удара левой ноги о правую в зависимости от того, кому как удобно.

Применяются и следующие ритмы движений ног:

В процессе импровизации возможно соединение элементов приведенных ритмов, а также появление новых. Вообще стремление и страсть к использованию ритмических украшений как во время пения, так и во время пляски под гармошку настолько велика в этом регионе, что исполнители в бытовой ситуации становятся на деревянные лавки и выбивают ритмические украшения. Если же лавок на улице не было, то приходилось видеть, как некоторые исполнители, садясь на колени на траву, выстукивали разные ритмы, ударяя о землю ладонями. Несколько ритмов, часто соединяясь, образуют сложную полифоническую >ткань.

Истоки такой увлеченности нам иногда подсказывают сами народные мастера. Вот что говорит Манечкина Ольга Ивановна из с. Подсереднее Алексеевского района:

«...А это усеравно как халсты калатить на речки. Бувалоча усе рядушком расстелим на траве, пальем вадою, на каленки сядим и ну калатить велькями. Бьем с усего размаху и под-лаживаимси друг к дружку. А какая заморитца, так не дюжа размахаваитца. Дробно бье. Усеадно ладно получаитца».

Мужчины же вспоминают, как молотили цепами снопы. «Ни абы как били, а штоб музыка была. Главное, штоб на педесеке ладили, тады и работать лекша...», говорит Щер бинин Никифор Дмитриевич из с. Б.-Быково Красногвардейского района.

Четверо с цепами располагались по одну., сторону ряда снопов, со стороны колосков. По двое становились на противоположных концах и, молотя, продвигались к центру, навстречу друг другу. Пятый же цеп был пересекающий. Он располагался на другой стороне ряда. В его задачу входило ловкими ударами разбивать свясла и переворачивать снопы.

Такое слияние труда с искусством является закономерным явлением в русском народном творчестве. Ведь изначально оно возникало на основе труда, но не как искусство ради искусства.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КАРАГОДОВ

Понятия хоровод и карагод имеют некоторое различие. В белгородских селах под карагодом понимают не только движущихся, танцующих людей в круге, но и стоящих рядом, собравшихся вместе. Обычно говорят: «Собрался карагод», «окарагодюш» (окружили) кого-либо'.

Поскольку душой бытового творчества, его сутью является импровизация, то в этом процессе возникает многообразие форм построения и движения людей. Естественно, что существуют в народной традиции и неписаные правила. Таким правилом для данного региона является круговое движение.

Широкая улица

Так называлось в селах место, где собирались сотни людей, чтобы вместе попеть, поплясать, поиграть и просто пообщаться. Устраивались такие встречи обычно в праздничные дни. Драматургию этому действию и композицию диктовала сама жизнь.

Под вечер сельчане со всех концов шли на большой луг в центр села. Движение происходило рядами от двух до шести человек. Каждая улица села наполнялась поющими, танцующими, веселящимися людьми. И каждая улица приходила на общую «широкую улицу» по-своему. Если одни шли рядами с песней, то другие двигались под гармошку с частушками, третьи — под гармошку с пляской, четвертая улица под жалейку с косой и т. д.

Прибывшие на луг девушки и парни, супружеские пары и другие жители ходили рядами по большому кругу. Одни шли с песней, другие просто разговаривали, шутили.

В центре же этого большого круга находили себе место те, кто имел желание попеть под гармошку частушки, поплясать под двойную жалейку с косой или карагодные песни. Вокруг них, как правило, собирались зрители, которые в любой момент могли становиться «артистами», входить в активную художественную форму самовыражения.

Примечательно то, что в этих массовых действах не было "режиссеров, как это практикуется в настоящее время. Движущим фактором всего этого являлась высокая музыкальная и хореографическая культура народа. Согласно традиции люди были приучены к созиданию культуры, а не к однобокому потреблению. Народ владел своим родным музыкальным и пластическим языком и поэтому творил. Драматургия " и композиция действ диктовалась устоявшейся традицией, условиями жизни, отношением к наследию. «Широкая улица» вбирала в себя все, на что был способен народ в праздничной ситуации.

Приведем известные нам круговые формы.

Движение по кругу

Здесь надо заметить, что вокруг играющих песню собирается еще один круг. Это круг потенциальных исполнителей. Они также по-своему участвуют в игре. Подпевают, украшают песню хлопками, притопами, выкриками и постепенно входят в круг активных исполнителей. В то же время из активного круга исполнитель переходит в потенциальный круг.

При исполнении карагодной пляски под гармошку гармонист находится или в центре круга или рядом с кругом.

Если в исполнении участвуют мужчины, то внутри актив ного круга они образуют еще один круг, который движется ему навстречу (рис(. 1).

Рис. 1Рис. 2

В движении по общему кругу участники нередко переходят с одного места круга на другое. Это может быть связано с поиском партнера по игре или эмоциональным порывом (рис. 2).

Переходы осуществляются, как правило, навстречу движению круга как внутри его, так и с внешней стороны. Но бывает .'и с обеих сторон одновременно.

Следует обратить внимание на то, что круговое движение не всегда начинается сразу. Вначале происходит разыгрывание песни, подъем настроения. В это время выявляются лидеры-заводилы. Они выходят из общей группы вперед и стараются «завести» всех, заразить своим настроением и себя показать. Играют друг перед другом и собравшимися. Направление их движения неопределенно и носит импровизационный характер.

Иногда на вызов ведущих участники не отвечают такой же игрой и не выходят в_круг. Такие варианты также являются одной из композшгионных форм.

В отличие от карагодных композиционное построение игровых песен, их театрализация связаны с текстом. Здесь, как правило, выявляются действующие лица, используется актерская игра, иногда применяется соответствующий костюм. При всем этом танцевальные движения играют немаловажную роль.

Однако в практике художественной самодеятельности, а также и в практике профессиональных народных коллективов имеют место случаи, когда на сцене театрализуется кара-годная или протяжная песня. Так, например, Государственный Волжский народный хор одно время представлял в театрализованном виде протяжную городскую песню «Из-за острова на стрежень...». Здесь были показаны и русалки в соответствующей «одежде», изображающие при помощи тюля морские волны, бородатый Стенька Разин с «персиянкой» на руках, одетой также по последнему слову мюзикла. На соответствующих словах он бросал «персиянку» за борт лодки, на руки гребцов, которые везли лодку по сцене. Такая театрализация по существу отодвинула саму песню в сторону. Главным стало не пение, а спектакль, со всем своим оформлением, содержанием и игрой. Нередко и в карагодных песнях коллективы больше, чем это требуется, уделяют внимание театрализации. Выносятся коромысла с ведрами, используются различные бутафорские предметы, о которых упоминается в песне, буквально изображаются «герои», о которых говорится в песне.

Думается, что не стоит смешивать жанр игровых песен с песнями, относящимися к другим жанрам. В песнях карагодных, например, главным является создание эмоционального настроя, характера и образа посредством движения. Если в карагодной песне и идет речь об Иванушках и Марьюшках или других героях, то взаимоотношения их не раскрываются буквально, натурально. Даже в песнях, которые поются в сдержанном темпе, основное внимание уделяется звуковому и пластическому самовыражению.

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КОРПУСА И РУК В КАРАГОДАХ

Данный пластический стиль сформировался под воздействием как общих для всех южнорусских стилей условий (специфика труда, природные условия, обычаи, обряды, влияние других национальных культур и т. д.), так и типичных для каждого местного стиля. Одним из таких факторов является народный костюм.

Сформировавшийся уже к XVII веку женский костюм в немалой степени оказывал влияние на манеру держаться или, как говорят в селах, «выходку». Так, характерный для данного региона головной убор сороку носить можно с выпрямленной, горделивой осанкой головы. Если этого не соблюдать, то надеваемая на специальные рожки верхняя часть ее может свалиться с головы.

На грудь надевается грибатка..Это шесть вышитых золотой нитью кружочков диаметром 5—7 сантиметров, закреп: ленных на вышитой бисером тесьме. На шее, под подбородком, в ряд навешиваются мелкие бусы. В последнее время, ввиду отсутствия традиционного русского стекляруса, стали применять елочные бусы, которые несколько крупнее размером. Это нарушает стиль. Наиболее внимательные к своему костюму женщины стараются выбирать мелкие елочные бусинки.

Особую стройность женской фигуре придает панева. В целях придания фигуре статности она ткалась из конопли. Затем на холсте красочными шерстяными нитями вышивались характерные для данной местности узоры. Паневы не повторяют одна другую. Вкладывая в вышивку все свое мастерство, каждая девушка затем в карагоде, демонстрируя свой костюм, показывала также и свое трудолюбие. Панева особым образом собирается на поясе. Передняя ее часть закрывается передником — завеской, который также вышит.

Надевающая такой костюм настраивается на определенную манеру держаться, на определенный эмоционально-психологический настрой, которые влияют в свою очередь на пластику тела в танце.

При игре карагодных песен руки исполнителей движутся во всех направлениях. Фиксируются от положения ниже пояса до поднятых высоко над головой.Наиболее распространенные движения рук ниже пояса

1. Медленные, плавные движения каждой руки в отдельности — в стороны, впереди корпуса (рис. 3).

При этом рука слегка сгибается в локте, не поднимаясь выше пояса. Правая рука движется в левую сторону, левая в правую сторону. Вариантом этого движения является одновременное медленное движение обеих рук.

Рис. 5

Нередко такое движение рук происходит вместе с наклоном головы вниз или всего корпуса (рис. 4).

Руки опущены вниз, немного в стороны, вперед. Подача плеч вместе с корпусом вперед, назад (рис. 5).

Медленное сгибание в локтях рук. Поочередно до уров-

ня груди поднимается кисть и возвращается в исходное положение.

Медленное движение всей руки в любом направлении. Кисть руки при этом плавно поворачивается.

Во время медленного движения всей руки кисти рук, делая более быстрые взмахи вверх, вниз, как бы отстукива ют в воздухе ровные доли темпа песни (чаще восьмые).

Руки отведены назад, в стороны, на несколько мелких шагов делается небольшой наклон корпуса вперед, ладони от себя. Применяется и при мелкой простой дроби.

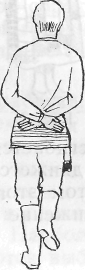

Движение со скрещенными на спине руками. Оно ха рактерно для мужской манеры (рис. 6).

Рис. 6

Движение рук на уровне груди и плеч

1. Исходное положение: руки впереди корпуса. Поочередное сгибание и разгибание в локтях с участием плеча. В момент сгибания плечо слегка отходит назад. При разгибании же подается слегка вперед (рис. 7). Ладони направлены от себя.

Движение может иметь несколько вариантов в зависимости от темпа и ритма шага.

Вариантом этого движения может быть то, что при сгиба-.нии и разгибании кисть руки может выполнять круговое движение. Движение направлено вовнутрь, к себе. Скорость движения увеличивается с увеличением скорости шага и наоборот замедляется при замедлении шага. При круговом движении руки могут сближаться и двигаться одна вокруг другой Крис. 8).

ис. 8

2. Руки слегка согнуты в локтях и разведены в стороны. На каждый простой мелкий шаг производится покачивание корпуса то вправо, то влево. В вариантах этого движения возможны наклоны только одних рук, без участия корпуса. Ладони могут быть повернуты как верх, так и вниз. Может быть разной и амплитуда наклонов, покачиваний. Скорость покачивания равна как восьмой, так и четвертой длительности в зависимости от ритма шага. Руки могут быть как широко разведены в стороны, так и сближены

3. Хлопки руками. На первый взгляд может показаться, что это относится не к хореографической, а скорее к музыкальной, . звуковой стороне дела. Но если присмотреться к вариантам положений рук и корпуса, а также манере самовыражения, то невольно делаешь вывод, что пластика здесь, пожалуй, на первом месте.

Первый вариант — это простые хлопки ладонями вось-_мьми_ длительностями. Второй вариант — хлопки четвер- тями. При этом руки движутся то вправо, то влево. Трётий вариант . — это хлопки скользящими движениями ладоней вверх, вниз (рис.10-11).

Кроме того, существует множество ритмов и других при- емов хлопков, которые применяются в плясках. Мы же ве- дем речь пока о карагодных песнях.

Рис. 10 Рис. 11

4. В момент выбивания ногами ровного ритма восьмыми длительностями руки с уровня груди поднимаются выше головы и снова опускаются до уровня груди. Подъем или опускание производится за четыре удара ногами. Варианты движения связаны с различным направлением рук при подъеме, высотой подъема, пластикой кистей и пальцев (рис. 12)

5. Руки скрещены на груди. Такое положение исполни тель принимает, когда стоит на одном месте. Наклон пле чами поочередно вниз. Это может производиться как вось мыми, так и четвертными длительностями.

6. Медленное, плавное движение рук по горизонтали на встречу одна другой до перекрещивания и возврат в исход ное положение (рис. 13).

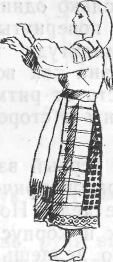

Движение рук по вертикали вниз, вверх, параллель но одна другой от пояса до лица. Скорость движения мо жет быть как медленной, так и быстрой. При быстром дви жении амплитуда уменьшается. Ладони могут быть повер нуты вниз, вверх и друг к другу (рис. 14).

Руки на высоте плеч, ладони вперед. Наклоны кистей рук вправо и влево. Наклоны в противоположные стороны (рис. 15).

Движения рук в положении выше плеч

Руки подняты над головой, разведены немного в сто роны. Пальцы слегка согнуты, ладони повернуты вниз. Про изводятся повороты кистей, напоминающие закручивание лампочки. Повороты соответствуют темпу песни.

Руки в том же положении, ладони вниз. Пальцы рас прямлены, направлены вверх. Наклоны кисти пальцами вниз и вверх. Скорость движения может быть как четверт ными, так и восьмыми длительностями (рис. 16).

Прищелкивание пальцами обеих рук одновременно.

Одна рука опущена вниз, другая отведена в сторону, поднята выше головы. Руки медленно меняются местами. Вариантом движения могут быть повороты кистей.

Руки вверху, расставлены широко в стороны, ладони вперед. На каждый мелкий, хороводный шаг делаются мяг кие небольшие движения плечами вперед. Причем, если шаг

левой ногой, то и движение делается левым плечом вперед. И наоборот, если шаг правой ногой, то движение правым плечом вперед (рис. 17).Движение применяется и в положении стоя на месте.

6. Одна рука, слегка согнутая в локте, поднята выше головы. Другая, согнутая в локте, — на уровне груди. Сгибание и разгибание рук в локтях по очереди. Ладони рук повернуты вперед. Вариантом движения может быть одновременное сгибание и разгибание в локтях. Вариант характерен и для мужской манеры (рис. 17).

Рис. 17 Рис. 18

7. Руки прямые, одна поднята вверх, другая внизу. Делается проходка вокруг себя или в сторону мелким шагом. Голова и корпус слегка наклоняются при этом в ту сторону, куда происходит движение. При смене положения рук движение осуществляется в обратном направлении (рис.

Надо заметить, что руки не всегда находятся в постоянном движении. В ряде моментов они как бы застывают в том илч ином положении. Это происходит тогда, когда участник хороводной игры все внимание сосредотачивает на чем-либо другом. Так бывает в моменты выбивания ногами дробей, при увлеченности пением, звуком, при переносе движения на корпус во время поворотов или наклонов.

Нередко участник игры, находясь в положении с широко открытыми руками или другом каком-либо, не делает ни одного движения, но в нем, тем не менее, чувствуется художественный и пластический образ, так как черты его лица, глаза и все тело, наполненное вдохновением, находятся -в полном единстве со словом и музыкой. Это тоже пластика, причем высокого мастерства.

И в то же время нередко бываем мы свидетелями того, как чисто механически, подобно роботам, старательно выполняются все движения, без глубокого внутреннего ощущения того, что делает исполнитель.

Естественность игры, чувство меры, обоснованность того или иного движения художественным образом, стилем, народным характером в настоящее время в сценических коллективах фольклорного жанра пока еще не на должном уровне. Объяснить это можно многими причинами. Главные из них — это слабое знание и владение пластическим языком и стремление во что бы то ни стало понравиться зрителю, добиться аплодисментов любым путем и даже путем вульгаризации фольклора.

Карагодное движение и игра невозможны были бы без определенной системы условных знаков: жестов-символов, поз, способствующих развертыванию игры и взаимодействию участников. Формирование такой системы обусловлено бытовой формой творчества, тесно связанной с импровизацией и повседневной жизнью. Система же сценического творчества, как известно, предполагает предварительное продумывание, расчет художественных средств, драматургию.

Наиболее употребительны жесты руками. Жесты, задающие и регулирующие темп, указывающие в какую-либо сторону, обращенные друг к другу. Жесты, подчеркивающие мысль и фразу песни. В таких жестах-движениях просматривается характер исполнителя, его индивидуальность.

Жесты руками дополняются словами-выкриками. Помимо выкриков, основанных на гласных звуках «и-их!» или «у-ух!» и других, есть немало выкриков словами, активизирующими творчество. Играющие песню обретают большую уверенность после звонких и задорных возгласов лидера: «Пошла, пошла!», «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка!», «Е-ще, е-ще»^ «Ну так что ж, ну так что ж!» и других, ,

Вообще роль лидеров, как вдохновителей, особая. Они способствуют созданию в карагоде настроения раскованности, доброжелательности, согласия, необходимых для творчества и желания играть друг с другом. В движении по кругу играющие песню постоянно поворачиваются друг к другу лицом, взаимодействуют пластикой рук, мимикой лица. Вот как говорит об этом Калединова Раиса Васильевна из

с. Казацкое Красногвардейского района: «Музыку люблю. Ходарам хажу уся, када услышу. Само тада у мине усе дергаитца и так и сяк. Усе жилачки ходють...».

Приводимые ранее позиции и движения рук являются основой для импровизации, поскольку в процессе игры их положение постоянно меняется. Если основой движения ног является ритмическая структура песни и форма строфы, то для движения рук большое значение имеет мелодическая, интонационная сторона и в целом музыкальный язык. Руки исполнителей тем или иным движением дополняют, подчеркивают интонационную мысль.

Ногами усиливается ритмический темповой образ. Так, в песнях, исполняемых стоя и имеющих игровой характер, исполнитель ударами ног выделяет начало или конец фразы, кульминационные места:

Иногда та или иная доля такта усиливается соскоком на обе ноги.

Вообще движение присуще не только игровым или кара-годным песням. Протяжные песни также играются. Изначально в понятие «играть» песню вложен был глубокий смысл. В 50-е годы еще жители сел этого региона не пользовались понятием петь песню. Так, студентов Московской консерватории, просивших жителей сел Афанасьевки Алек-сеевского района спеть песню, мастера песенной игры направляли в церковь, объясняя, что петь они не умеют: «Эта вам нада у церкву итить, там дюжа харашо пають». Песни народ не пел, а играл.

В медленных плавных песнях движение основывается на простом бытовом шаге. Поющие идут, взявшись за руки или

под руки. В праздничных хороводах «широкой улицы» под руки брались до шести человек.

«ПЕРЕСЕК»

О «пересеке», как одной из форм полиритмии, говорится и пишется уже немало. Его пытаются применять самодеятельные коллективы в разных регионах России. Однако это не всегда удается. И дело вовсе не в технической сложности его. Напротив, изобразить наложение одного ритма ног на другой несложно. В основном трудность заключается в том, чтобы передать манеру, или, как говорят в селах, «выходку». Передать пластический дух именно того региона, той стилистики, где и бытует данная форма полиритмии. Думаю, что ее надо видеть. Но и этого будет мало. Необходимо ; научиться переходить из одной пластической манеры в другую.

Исходя из своих многолетних наблюдений, я пришел к выводу, что та пластика, которую впитал человек до того, как стал осваивать традиционную народную, бытовую, довлеет над ним. Так, танцоры,, воспитанные на стилистике и станке классического балета, в большинстве своем не могут переключиться на народно-бытовой стиль. Стараются держать руки в определенных позициях, вытягивают носочки ног и т. д. С другой стороны, молодежь, усвоившая манеру и стиль так называемого современного бытового танца,безнационально-космополитического по пластике, также не может передать дух родной пластической традиции.

Особенность «пересека» заключается в соединении двух разных ритмов. Первый и основной ритм ног простой:

![]()

Начинается он после сигнала лидера. Колени слегка согнуты. Удары производятся всей ступней. Во время этого исполнитель может поворачиваться на месте, общаясь с партнерами. «Пересекание» осуществляется без движения вперед или назад. Руки свободно играют. Корпус не должен двигаться вверх, вниз.

Имеется множество приемов для начала пересека. Одни из них голосовые типа: «Раз-два!», <<А-ну-н)'», «Ну-ка, ну-ка» и т. д.

—Другие осуществляются двумя или четырьмя ударами одкой ноги или обеих ног по очереди в ритме, соответствующем длительности четвертной ноты. Сигналом к началу может быть выбивание первого ритма одним исполнителем, к которому затем подключаются другие.

После того, как исполнители песни почувствовали, что они соединились в первом ритме, несколько человек начинают выбивать второй ритм, накладывая таким образом его на первый.

Количество пересекающих, т. е. накладывающих второй ритм, как правило, небольшое. Так, если общее число участников десять человек, то пересекающих достаточно два-три человека. В бытовой ситуации, где каждый имеет желание самовыразиться, возможно появление и большего числа пересекающих. Это в конечном счете зависит от художественного вкуса.

Существует несколько пересекающих ритмов. Приведем. некоторые из них:

(Двойной форшлаг перед восьмыми нотами осуществляется в результате переката с пятки на носок правой ноги).

Стоит обратить внимание на встречающуюся в практике ошибку при исполнении первых двух ритмов. Здесь должно быть простое переступание с одной ноги на другую, но не прыжок, как это делают нередко. Однако переступание достаточно твердое, чтобы по силе удара оно могло уравновеситься с первым ритмом.Немалую трудность доставляет участникам достижение ровного темпа.

Помимо одновременного соединения двух разных ритмов имеются примеры соединения в пересеке и одинаковых ритмов с отставанием на половину такта:

В композиционном плане «пересек» — бесконечное разнообразие построений, связанных с импровизацией.

Приведем лишь некоторые из них:

1. Общий круг движется мелким карагодным шагом (см. Карагодные песни). В крут простым широким шагом входят мужчины. Внутри круга они движутся каждый по-своему или же против движения девушек, свободно общаясь с ними, а также друг с другом, поддерживают пение своими голосами, хлопками ладоней, выкриками.

Поиграв песню два-три куплета, лидер дает знак для «пе-ресека». «Пересек» длится не более одного куплета и затем движение по кругу снова продолжается. Переход к плавному движению может сопровождаться на фоне ритма, который выстукивают ногами мужчины внутри круга:

![]()

Чередование в течение всей песни «пересека», как своеобразного эмоционального взрыва, с плавным движением происходит на фоне импровизационных движений мужчин.

2. Исполнители поют не в движении, а стоя полукругом или кругом. Здесь может быть несколько позиций для «пе ресека»:

а) лидер дает знак для «пересека», не выходя из круга, и «пересек» выстукивается на месте;

б) лидер выходит вперед, пляшет перед поющими и дает сигнал для пересека всем;

в) все стоят. В «пересеке» участвуют два-три человека;

г) поющие выбивают пересек без участия лидера внача ле какого-либо куплета песни.

3. Композиционное построение включает в себя первое и второе построение. Внутри полукруга движется круг. Происходит взаимодействие исполнителей, переход из одного построения в другое.

4. Импровизированное, хаотичное движение, игра поющих друг перед другом. «Пересек» могут выбивать как все вместе, так и часть исполнителей. Поющие образуют несколько самостоятельных групп, участники каждой из них общаются внутри своей группы. Группы могут сливаться из двух-трех в одну, участники свободно переходят из одной танцующей группы в другую.

«МАТАНЯ»

Как известно, пляска с частушками «Матаня» бытует во многих областях России. В большинстве случаев она носит импровизационный характер как в композиции построения, так и в лексике движений.

Описываемый нами вариант «Матани» имеет уже законченную композиционную форму, внутри которой допустима индивидуальная импровизация в лексике рук, а также и в дробушках.

Эта форма не является чьей-либо сценической постановкой. Она в свое время активно бытовала в селах Красногвардейского района Белгородской области.

Музыкальное вступление 8 тактов. Девушки образуют круг и берутся за руки.

На словах 1-й частушки идут по кругу мелким шагом. На концах музыкальной фразы некоторые участники или все вместе делают притоп, переходя на переменный шаг. Та кой переход связан с тем, что при движении одним шагом в быстром темпе трудно петь, поскольку происходит ускоре-

' ние. Смена же шага несколько тормозит движение, подчеркивает фразу, украшает ритмом пение.

3. Музыкальный проигрыш 8 тактов. Участники в это вре мя исполняют «пересек» (см. «Пересек»). Нередко все вме сте переходят в конце фразы на пересекающий ритм, как бы ставя тем самым точку:Во время «пересека» участники свободно общаются друг С другом-':не выходя из круга. В конце исполнители поворачиваются друг к другу лицом, готовые к следующему движению.

4-. На словах 2-йчастушки партнеры, повернувшись лицом друг к другу, берутся одной рукой. Вторая свободно играет (рис. 19). Делаются попеременные притопы ногами. Сначала левой на месте, затем правой чуть впереди корпуса. Притопы длятся четыре такта. При этом исполнители более сильным ударом ноги выделяют вторую долю такта. Это притоп правой ногой:

![]()

Рис. 19

В последующих 4 тактах частушки девушки делают хлопки руками:

первыйтакт — два хлопка четвертями, второй такт — руки разводятся в стороны, третий такт — хлопки четвертными длительностями, четвертый такт — разведение рук в стороны. Надо заметить, что разведение рук связано с игрой. Исполнитель подчеркивает движением рук характер, образ, слово и свое отношение к содержанию высказываемого.

5. Проигрыш музыки 8 тактов. Девушки танцуют вальсовым движением, стараясь уложиться в двухдольный размер. Те, кто не владеют движением вальса, движутся перемен-, ным шагом. На первую долю при этом делается небольшой соскок.

Другой способ движения по кругу — повороты под рукой партнера вокруг себя. Первая девушка движется с поворотом, вторая идет по кругу переменным шагом без поворотов.

6. Проигрыш заканчивается, и девушки берутся за руки. Все начинается сначала.

Во время исполнения применяются как длинные, так и короткие выкрики. Число участников не ограничивается. Можно танцевать в два круга. Частушки припеваются как одним исполнителем, так и всеми.

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ТАНЦАХ ПОД ГАРМОШКУ

Основной пляской в этом регионе является «Барыня». Пляшут здесь и «Матаню», и «Калинку», и «Сербиянку». Эти пляски, как правило, импровизационны. В сельской местности основой для импровизации является местный стиль. В городской же местности движения носят усредненный, общерусский характер. В композиционном плане это сменяемые один другим сольные, парные и групповые переплясы. Начинаться пляски могут как одним, так и двумя исполнителями или даже всей группой, в зависимости от настроения. Движения, как правило, сопровождаются припеванием частушек, звонкими выкриками.

Для сельской местности, где сохранилась та или иная форма «пересека», характерно введение его и в пляски под гармошку.

В отличие от карагодной пляски движения носят здесь более экспрессивный характер и более замысловаты.

Отметим некоторые из них:

1. Переменный" шаг. Он многовариантен:

а) ход с поворотом корпуса на каждый шаг то вправо, то влево соответственно ногам. Ход может осуществляться как на всей ступне, так и на полупальцах;

б) ход с выносом пятки вперед или в сторону на послед нюю счетную долю «и». На счет «раз» — шаг левой ногой, на счет «и» — шаг правой. На счет «два» — шаг снова ле вой, на счет «и» — вынос пятки правой ноги вперед и не большое приседание;в) повороты на месте и движение в стороны на основе переменного шага.

Переменный шаг может сочетаться с другими движениями, например, с двойными прыжками, притопами и т. д.

Прибивы пятками по очереди. Для этого ноги в коле нях слегка согнуты. На счет «раз» — шаг левой, на счет «и» _ прибив правой пяткой. На счет «2 и» — то же с правой ноги повторить. Прибивы могут быть и в движении вперед.Двойной приставной шаг с прибивом. На счет «раз» — шаг левой в сторону, на счет «и» — приставить правую. На счет «два» — еще один шаг левой в сторону, на счет «и» — удар правой ногой. Все то же повторить с правой ноги. Име ются варианты: а) движение вперед и назад; б) последний удар (притоп) может производиться с выносом ноги вперед и в стороны.

Ход назад елочкой (характерно для девушек) . Ноги слегка согнуты в коленях. На счет «раз» — небольшой шаг назад левой ногой, на счет «и» — маленький соскок на эту же ногу. На счет «два» — шаг правой, на счет «и» — сос кок на эту же ногу. Соскок может быть как с полным отры вом ноги от земли, так и простым приподниманием на носок.

Прыжки на обе ноги или соскоки с запаздыванием приземления одной ноги. В момент приземления одна нога задерживается с приземлением на какую-то долю секунды. Звучит это так: тра-тра-тра-тра. Вариант этого движения может быть связан с частотой соскоков, а также с поворо том ног в стороны во время ударов.

6. Удары ладонями по ногам (характерно для мужской манера) . На счет «раз» — шаг левой, на счет «и» — хлопок в ладоши, на счет «два» — • шаг правой, на счет «и» — од-ювременно с поднятием левой ноги делаются хлопки сначала правой рукой по правой ноге выше колена, затем по ле вой ноге выше колена.

•

. Вариантов чередования хлопков ладонями с ударами ног много. Они связаны с фантазией исполнителей. Хлопки ладонями производятся по пяткам, бедрам, за спиной и т.. д.

7. Соскоки с правой ноги на левую (движение делают девушки). Ноги слегка согнуты в коленях. При соскоке исполни гель едва заметно приседает на левую когу и поднимается на правой. Правая нога делает движение носком, как будто втирает в землю что-либо, поворачивая пяткой в правую сторону. Движение делается как с поворотом на месте, так и в любую другую сторону. На счет «раз» — соскок на левую ногу и поворот правой пяткой вправо. На счет «и» — стать на правую ногу и слегка приподнять левую..'Движение повторяется.

БЫТОВЫЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ БОЛЕЕ ПОЗДНЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Помимо танцев, имеющих древнейшие корни, таких, как «Барыня», «Камаринская», «Тимоня» и других, в городской, а затем в сельской среде исполнялись танцы, которые несли в себе черты как традиционной лексики, так и лексики бальной хореографии.

Наиболее популярные из них танцевались в сельских клубах еще в 50-е и 60-е годы. Приводимые танцы, на наш взгляд, могут найти применение в современном быту взрослых, а также в детской художественной самодеятельности.

1. Полька «Птичка»

Исполнители стоят кругом по два человека, лицом в одну сторону. Правые руки соединены вверху, левые впереди слева. Размер музыки две четверти.

1-й такт: на счет «раз» правая нога становится на носок, на счет «и» — ставится на пятку, на счет «два и» —с правой ноги делаются три притопа на месте, по ' очереди: правая, левая, правая.

2-й такт: повторение движений первого такта только с другой ноги.

3—4-й такты: повторение первого и второго тактов.

5—6 такты: проход вперед по кругу переменным шагом

7—8 такты: движение по кругу вальсовым шагом с поворотом под рукой одного из партнеров.

В движениях может быть импровизация шага и соскоки.

2. Полька «Бабочка»

Исходное положение такое же, как и в польке «Птичка». С 1-го по 4-й такт: движения, как и в польке «Птичка».

5—6-й такты: проход по кругу приставным шагом.

7—8-й такты: смена партнера. Исполнители внутреннего круга уменьшают размер шага, исполнитель же внешнего круга, обгоняя своего партнера, подходит к впереди идущему партнеру.

Танец повторяется сначала.

3. «Страдания»

Исходное положение партнеров: танцующие становятся в круг по парам. Партнеры повернуты лицом друг к другу.

Положений рук несколько: 1. Вальсовое. 2. Исполнители берутся за руки, согнутые в локтях. 3. Исполнители берутся за руки, вытянутые в стороны или вперед.

1-й такт: 4 шага вперед по ходу движения круга. При этом один исполнитель движется спиной вперед. 4-й шаг за-вершазтся ударом каблука.

2-й такт: 4 шага назад, на прежнее место с ударом каблука на 4-й шаг.

3—4 такты: проход в сторону, в центр круга и возврат на прежнее место.

Возможны и другие движения, основанные на импровизации.

5—6 такты: у девушек простая дробь в ритме восьмых длительностей. Колени слегка согнуты. Руки свободно движутся. У мужчин притопы на основе переменного шага. Каждый притоп начинается с небольшого соскока.

7—8 такты; проход по кругу вальсовым движением. -

4. «Выйду я на реченьку»

Партнеры стоят лицом друг к другу.

1—4такты: хлопки руками. На счет «раз» хлопок в ладоши. На счет «и» — хлопок правыми руками партнеров. На счет «два» — хлопок в свои ладоши, на счет «и» — хлопок левыми руками партнеров. Движение повторяется еще раз.

5—8 такты: руки на поясе. Делаются притопы на основе переменного шага. Партнеры отходят немного в противоположные стороны и возвращаются на место.

![]()

9—11 такты: проход по кругу движением вальса с поворотом вокруг себя под рукой партнера.

12—16 такты: смена партнера. Кружащийся под рукой оставляет своего партнера, приближается к впереди идущему, обгоняет и становится к нему лицом. Все начинается сначала.

5. «Светит месяц»

Рис. 20 '38

1 2-й такты: пары делают 4 шага в стороны, двига ясь мимо друг друга. Держась за руки, первый партнер по ворачивается лицом к другому и на 4-й шаг оба делают удары каблучками (рис. 21).

Рис. 21

3—4-й такты: возврат в исходное положение. На 4-й шаг также удар каблучком.

5—8 такты: повторениие 1-го и 2-го тактов.

9—16 такты: делается проходка вперед и назад по че-.тыре шага. (Два раза вперед, два — назад). В конце каждой проходки, на четвертый шаг, делается более сильный притоп ногой.

Музыка начинается сначала. Танцующие идут переменным шагом по кругу. С 9-го по 16-й такты — поворот партнера под рукой вокруг себя до конца музыки. В конце точка четким ударом шагов обоих партнеров.

6. «Краковяк»

Танцующие стоят в круге по два человека, лицом в одну сторону, взявшись одной рукой, вторая на поясе.

1—4 такты: 4 шага вперед и 4 шага назад. При движении вперед, руки, поставленные на пояс, открываются в стороны. При движении назад снова ставятся на пояс.

5—8 такты: повторение 1—4 тактов. В конце 8-го такта партнеры оказываются лицом друг к другу и переводят руки в положение вальса.

9 такт: один приставной шаг вперед. 10-й так т: один приставной шаг назад. 11-16 такты: танцуется вальс.

ЛЕКСИКА ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В СЕЛАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ОБЕ СТОРОНЫ РЕКИ ОСКОЛ

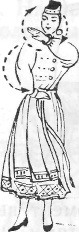

ЖЕНСКИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Одним из многих критериев, позволяющих объединить села названного региона в единый стиль, является общий для данных мест стиль костюма. Это длинная, широкая юбка. Цвет ее может быть красный, синий, темно-зеленый, черный. Внизу на нее нашиваются ленты различного цвета. Спереди надевается передник, который также бывает разного Цвета. Внизу он искусно расшивается, отделывается тесьмой и на него также нашиваются разноцветные ленты.

Рукава .женской рубахи, как правило, расшиты. Поверх рубахи надевается кофта (безрукавка). Она может быть до пояса и застегиваться в талии или чуть ниже талии.- На голове простой платочек. Существует несколько способов по-вязывания платка.

В данном регионе традиции вождения танков нет. Основой карагодов являются движение по кругу и импровизационные построения участников. Движение происходит на основе нескольких бытовых хороводных шагов, свободно избираемых исполнителями. Следует заметить то, что на манеру движения хороводным шагом наложила свой отпечаток обувь.

Здесь издревле носили вязанные из шерсти очень легкие тапочки. Поэтому в движении женщины легко и мягко ступают ногами на полупальцы, делают повороты. Так же как и в других регионах во время движения ноги в коленях слегка ослаблены или слегка согнуты.

Переменный шаг. Движение переменным шагом у ис полнителей этого региона отличается по манере от аналогии ного движения, бытующего в соседних регионах. Если в этих регионах исполнители ступают твердо на вею ступню, то здесь ступают мягко на подушечку ноги, делая при этом повороты в стороны, вокруг себя.

Движение простым мелким шагом. Этот шаг такой же семенящий, как и в соседнем Белгородско-Воронежском регионе. Отличие заключается в том, что поступь исполни телей здесь легкая, мягкая, в то время как в соседнем ре гионе поступь твердая.

Движение простым широким шагом. Исполнитель дви жется в два раза медленнее нежели простым, мелким ша гом, ,

Движение шаркающим шагом. Ноги в коленях слегка согнуты. На счет «раз» - - небольшой шаг левой ногой. На счет «и» — слегка коснуться всей ступней правой ноги пола рядом с левой ногой. Движение повторяется с правой но ги. После касания нога вперед не выносится. Слегка подни мается и затем твердо ставится на пол всей ступней.

Поочередные притопы ногами на месте и в движении.

На счет «раз» •— удар левой ногой на месте. На счет «и» —-удар правой ногой. Движение повторяется начиная с правой ноги.

6. Три притопа ногой впереди корпуса. Стоя на месте, ис полнитель на счет «раз» делает притоп левой ногой. На счет «и» — притоп правой перед левой. На счет «два» — второй притоп правой немного правее предыдущего. На счет «и» — третий притоп правой снова перед левой ногой. Движе ние повторяется вновь начиная с правой ноги. Движение имеет варианты, связанные с поворотом пятки вправо, вле во и с изменением места притопов.

•

![]()