Глава 1. Телекоммуникационные сети и системы. Общие положения

|

Список сокращений |

|

|

ГИИ |

глобальная информационная инфраструктура |

|

ЗУ |

запоминающее устройство |

|

ПО |

программное обеспечение |

|

ЧНН |

час наибольшей нагрузки |

|

ЭВМ |

электронно-вычислительная машина |

|

В–ISDN |

широкополосная сеть интегрального обслуживания |

|

ІDN |

интегральная цифровая сеть |

|

ІN |

интеллектуальная сеть связи |

|

N–ISDN |

узкополосная сеть интегрального обслуживания |

|

PSTN |

телефонная сеть общего пользования |

1.1. Основные понятия сетей и систем телекоммуникаций

Современному развитию техники связи присущи две особенности: цифровая форма представления всех сигналов – независимо от того, какой вид информации представляется этими сигналами – речь, текст, данные или изображение; интеграция обслуживания, что может быть полностью реализовано только переводом связи на цифровую технику. Происходит интеграция систем передачи информации и коммутации, по-новому перераспределяются задачи оконечных устройств и сетей связи. Многофункциональные оконечные устройства, отличающиеся от телефонного и телеграфного аппаратов, оконечные устройства визуального отображения данных, пригодные более чем для одного вида информации. И, наконец, сеть связи позволяет передавать речевую, текстовую информацию, данные и изображения через одно и то же соединение: пользователь получит доступ к этой сети независимо от вида службы через «штепсельную розетку связи».

С помощью этих «революционных» средств были значительно увеличены производительность труда и экономическая эффективность как целых организаций, так и отдельных людей. Делается вывод, что объединение усилий трех отраслей промышленности: компьютерной индустрии (информационных технологий), бытовой радиоэлектроники (индустрии развлечений) и электросвязи приблизило достижение основной цели – создание ГИИ (глобальная информационная инфраструктура).

Конечной целью ГИИ является гарантия для каждого гражданина доступа к информационному сообществу.

Известны некоторые фундаментальные характеристики, которые должны иметь ГИИ, чтобы соответствовать требованиям пользователей. Эти характеристики называются атрибутами. Предлагаемый список атрибутов следует рассматривать как набор минимальных требований при создании стандартов глобальной информационной инфраструктуры:

-приемлемость – ценовая эффективность ресурсов, используемых предприятиями, организациями и потребителями в определенный период времени;

-доступность – степень доступности к определенному ресурсу или группе ресурсов;

-элемент культуры – специальные характеристики языков и общепринятых правил их употребления (особенно в письменной форме), которые свойственны определенным обществам и географическим регионам;

-взаимодействие – способность двух или более систем и приложений обмениваться информацией и совместно использовать информацию, ставшую предметом обмена;

-управляемость – возможность для каждого предприятия, организации и определенного потребителя контролировать размещение и использование своих ресурсов;

-минимализм – методология или подход, который обеспечивает подключение с минимальным количеством требований;

-мобильность – возможность доступа к услугам из различных мест и даже при движении, способность сети определить и локализовать источник поступления запроса;

-номадизм – возможность перемещаться из одного места в другое, сохраняя при этом доступы к услугам, вне зависимости доступности или недоступности этих услуг в местной среде, то есть непрерывность доступа в пространстве и во времени;

-эффективность – степень выполнения системой или подсистемой своих функций, например, время доступа, пропускная способность, количество операций в секунду, или скорость прокручивания видеоинформации;

-портативность – степень легкости, с которой программное обеспечение и данные могут быть переданы из одной системы в другую;

-качество – предоставление уровня обслуживания, соответствующего ожиданиям потребителя услуг;

-надежность – вероятность того, что продукт или система будут функционировать надлежащим образом в течение определенного промежутка времени;

-совместимость – способность работать с различными по скорости, емкости и цене прикладными платформами и средствами;

- защита данных – защита ресурсов (компьютеров, программного обеспечения и данных) от возможности случайного или намеренного доступа, использования, изменения, уничтожения или обнаружения;

-практичность – степень легкости использования продукта или системы.

Таким образом, ГИИ (рис. 1.1) можно представить как совокупность терминальных устройств, с помощью которых пользователь имеет доступ к различным услугам и совокупность коммуникационных сетей и служб, обеспечивающих транспортировку информации и предоставления услуг.

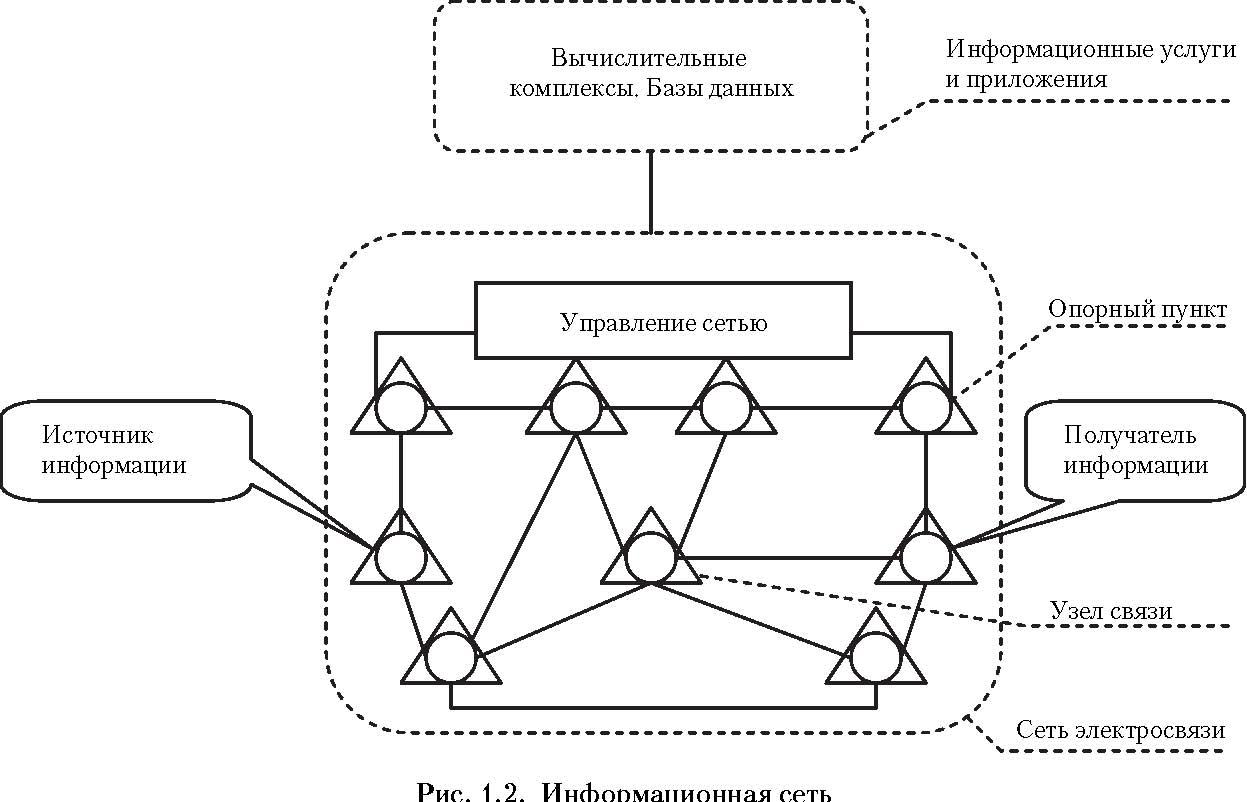

Основой глобальной информационной инфраструктуры является информационная сеть, которая может реализовать задачи, поставленные при всеобщей информатизации.

Коммуникация – емкое понятие, означающее сообщение, связь, а также средства сообщения и связи. Средства, обеспечивающие возможность связи на значительном расстоянии, определяются общим понятием телекоммуникации.

Информационная сеть представляет собой одну из сложнейших кибернетических систем, которые создал человек.

Эта сеть объединяет сотни миллионов различных источников и потребителей информации, которыми могут являться как простейшие терминальные устройства, персональные ЭВМ, отдельные люди, так и большие вычислительные центры или предприятия, объекты, рассредоточенные на большой территории Земли и даже в космосе. Информационная сеть появилась в результате интеграции средств связи и ЭВМ. Информационную сеть можно представить как большую систему, включающую пользователей, виды связи и различные услуги, пункты и линии (каналы) связи и системы управления (рис. 1.2).

Пользователи (абоненты) являются источниками и потребителями информации, пользуются услугами информационной сети и создают потоки сообщений различного вида и назначения. Именно пользователи предъявляют к сети требования по доставке и обработке информации с соблюдением определенных качественных и количественных показателей (по объемам, времени, надежности и т.п.).

Отметим, что в настоящее время понятие «информационная сеть» и «сеть электросвязи» стали практически тождественными.

Под «сетью электросвязи» мы будем понимать совокупность коммутационных сетей и служб, обеспечивающих транспортировку информации. При этом учитываем, что предоставление различных информационных услуг является уже функцией интегральной сети и ЭВМ – информационной сети.

Совокупность коммуникаций, обеспечивающих взаимодействие множества удаленных объектов как единого целого, образует телекоммуникационную сеть, которую еще называют просто сеть связи. Телекоммуникационная сеть является базовым связующим компонентом любой территориально распределенной системы. Понятие система характеризует сложность объекта (многочисленность и неоднородность элементов, связей между ними), а понятие распределенная – его сетевую структуру.

Система связи представляет собой сложный комплекс технических, технологических и организационных средств, с помощью которых осуществляется процесс предоставления услуг связи пользователям, включающий в себя транспортировку на значительные расстояния информационных сообщений и различных отправлений: писем, бандеролей, посылок, денежных переводов и периодических изданий.

Поскольку технические и технологические возможности транспортировки информации отличаются от транспортировки других видов отправлений, системы связи принято разделять на системы электросвязи и почтовой связи. В системах почтовой связи в качестве телекоммуникационных систем используются транспортные средства, и сами почтовые отправления перемещаются и обрабатываются в своем изначальном виде, а в системах электросвязи роль переносчиков информации выполняют различные физические процессы, а сами информационные сообщения подвергаются многократным преобразованиям.

Под информационным сообщением понимают форму представления информации, в которой ее удобно передавать на расстояние. Информационные сообщения подразделяются на аудио (звуковые сообщения), текст, неподвижные изображения, видео (подвижные оптические сообщения) и данные. Для каждого вида информационных сообщений традиционно используется конкретный способ передачи в сети, характеризуемый принципом преобразования сообщения в сигнал электросвязи и типом коммуникаций (формой связи). Так, для передачи аудиоинформации принятой формой связи служит телефонная), для передачи неподвижных изображений используется факсимиле, для подвижных изображений – телевидение. Данные относятся к типу кодированных сообщений, способ передачи которых основан на представлении каждого информационного элемента (буквы, знака, цифры) в виде кодовой комбинации, передаваемой в форме сигнала по сети. Для кодированных сообщений применяется телеграфный способ передачи и передача данных. В последнее время используются и так называемые «многосредные» формы связи – муль-тимедиа (в переводе с англ. multy – много, media – среда) для одновременной передачи звука, изображения и данных.

В зависимости от формы связи телекоммуникационные системы можно разделить на системы телефонной связи, факсимильной связи, телевизионного вещания, телеграфной связи, передачи данных и т.п.; в зависимости от среды передачи (медь, эфир, оптическое волокно) – на системы электросвязи и оптической связи, а также проводной связи, использующие направляющие среды (медные и оптические кабели), и беспроводной связи, где для передачи сигналов используется эфир. Необходимо подчеркнуть то, что объединяет все эти системы в общее понятие системы телекоммуникаций.

1. Общее назначение всех систем связи – предоставление услуг пользователям.

2. Все системы связи относятся к типу распределенных систем, основным компонентом которых, является телекоммуникационная сеть, позволяющая использовать общие принципы структурной оптимизации таких систем.

3. Системы связи, как и любые сложные системы, не могут рассматриваться изолированно от внешней среды. Под внешней средой понимают множество элементов любой природы, существующих вне системы и оказывающих на нее определенные воздействия. К числу таких элементов по отношению к любой системе связи можно отнести пользователей, определяющих требования по объему потребляемых услуг, их перечню, качеству и тем самым воздействующих на систему связи.

Следует отметить, что само понятие «система» абстрактно по отношению к реальному объекту, который ассоциируется с ней и может трактоваться как модель объекта. Модель позволяет отразить наиболее важные компоненты объекта и опустить несущественные, с точки зрения цели его рассмотрения, детали. В этом плане один и тот же объект может характеризоваться различными системами в зависимости от аспектов его рассмотрения.

При рассмотрении моделей большинства сетей и систем телекоммуникаций широко используются понятия протокол и интерфейс. Протокол – это свод правил и форматов, определяющих взаимодействие объектов одноименных уровней сети. Например, человек-человек, терминал-терминал, компьютер-компьютер, процесс-процесс, т.е. протоколы, описывают порядок взаимодействия между пользователями, терминалами, узлами сети или отдельными сетями. При этом должен использоваться один и тот же язык, с одними и теми же синтаксическими правилами и информационными форматами. Уровневая структура модели позволяет обеспечить независимую разработку протоколов. Каждый уровень модели может иметь несколько протоколов. Взаимодействие смежных уровней обеспечивается интерфейсами. Интерфейс – это совокупность технических и программных средств, используемых для сопряжения устройств, систем или программ. Последовательность взаимодействия двух смежных уровней (межуровневый интерфейс) содержит правила логического и электрического согласования, а также детальное описание форматов сообщений.

Информационные сети предназначены для предоставления пользователям услуг, связанных с обменом информации, ее потреблением, обработкой, хранением и накоплением. Потребитель информации, получивший доступ к информационной сети, становится пользователем. В качестве пользователей могут выступать как физические, так и юридические лица (фирмы, организации, предприятия). Под информационной сетью понимают совокупность территориально рассредоточенных оконечных систем, объединяющихся в телекоммуникационные сети и обеспечивающих доступ любой из этих систем ко всем ресурсам сети и их коллективное использование. Телекоммуникационные сети целесообразно разделять по типу коммуникаций (сети электросвязи, оптической связи, телефонной связи, передачи данных, железнодорожных либо воздушных сообщений и т. д.), которые рассматриваются в различных аспектах (технико-экономическом, технологическом, техническом и др.).

Оконечные системы информационной сети могут быть классифицированы как:

-терминальные (terminal system), обеспечивающие доступ к сети и ее ресурсам;

-рабочие (server, host system), представляющие информационные и вычислительные ресурсы;

-административные (management system), реализующие управление сетью и ее отдельных частей.

Ресурсы информационной сети подразделяются на информационные, обработки и хранения данных, программные и коммуникационные.

- Информационные ресурсы – информация и знания, накапливаемые во всех областях науки, культуры и жизнедеятельности общества, а также продукция индустрии развлечений. Все это систематизируется в сетевых базах данных, с которыми взаимодействуют пользователи сети. Эти ресурсы определяют потребительскую ценность информационной сети и должны не только постоянно создаваться и расширяться, но и вовремя обновлять устаревшие данные. Пользование сетью обеспечивает возможность получать информацию тогда, когда в ней возникает необходимость.

Ресурсы обработки и хранения данных определяются производительностью процессоров сетевых компьютеров и объемом их запоминающих устройств (ЗУ), а также временем, в течение которого они используются. Сетевые компьютеры называются серверами (server).

Программные ресурсы представляют собой программное обеспечение (ПО), участвующее в предоставлении услуг пользователям, а также программы сопутствующих функций. К последним относятся: выписка счетов, учет оплаты услуг, навигация (обеспечение поиска информации в сети), обслуживание сетевых электронных почтовых ящиков, организация моста для телеконференций, преобразование форматов передаваемых сообщений, криптозащита информации (кодирование и шифрование), аутентификация (электронная подпись документов, удостоверяющая их подлинность).

Коммуникационные ресурсы участвуют в транспортировке информации и перераспределении потоков в УК. К ним относятся емкости линий связи, коммутационные возможности узлов, а также время их занятия при взаимодействии пользователя с сетью. Коммуникационные ресурсы классифицируются в соответствии с типом ТС: коммутируемая телефонная сеть общего пользования, сеть передачи данных с коммутацией пакетов, сеть мобильной связи, теле- и радиовещательные сети, цифровая сеть интегрального обслуживания и т.п.

Телекоммуникационные сети принято оценивать целым рядом показателей, отражающих возможность и эффективность транспортировки информации. Возможность передачи информации в ТС связана со степенью ее работоспособности, т.е. выполнением заданных функций в установленном объеме на требуемом уровне качества в течение определенного периода эксплуатации сети или в произвольный момент времени. Работоспособность сети связана с понятиями надежности и живучести. Различие этих понятий обусловлено причинами и факторами, нарушающими нормальную работу сети, и характером нарушений.

Надежность сети связи характеризует ее свойство обеспечить связь, сохраняя во времени значения установленных показателей качества в заданных условиях эксплуатации. Она отражает влияние на работоспособность сети главным образом внутренних факторов – случайных отказов технических средств, вызываемых процессами старения, дефектами технологии изготовления или ошибками обслуживающего персонала.

Живучесть связи характеризует ее способность сохранять полную или частичную работоспособность при воздействии причин, находящихся за пределами сети и приводящих к разрушению или значительным повреждениям некоторой части ее элементов (пунктов и линий связи). Подобные причины можно разделить на два класса: стихийные и преднамеренные. К стихийным факторам относятся такие, как землетрясение, оползни, разливы рек и т.п., а к преднамеренным – ракетно-ядерные удары противника, диверсионные действия и др.

При анализе пропускной способности ТС весьма важны понятия вызова и сообщения. Вызов – это требование на соединение между двумя пользователями сети для передачи сообщения. Сообщение – информация пользователя, преобразованная в сигналы электросвязи. Учитывая разницу между вызовом и сообщением, можно сказать, что поток вызовов поступает в узел сети или в какую-то его часть, а поток сообщений циркулирует в сетях связи для передачи информации пользователю. Потребность в доставке сообщений из одного пункта сети в другой можно выразить тяготением между этими пунктами. Тяготение характеризует оценку потребности в различных видах сети между двумя пунктами сети и определяется объемом сообщений, которые необходимо доставить за некоторый отрезок времени из одного пункта в другой. От тяготения, выраженного объемом сообщений или объемом информации, можно перейти к тяготению, выраженному временем занятия линии связи, а от него – к количеству необходимых ЛС. Тяготение, определяемое объемом информации, удобно для передачи данных, а определяемое временем занятия каналов, – для телефонного и разного вида вещания. Время занятия канала выражается часозанятиями за год, сутки или час. Тяготение зависит от вида информации, территориального распределения пользователей, их особенностей, хозяйственных, культурных и других взаимосвязей. Однозначно определить тяготение невозможно, так как на него влияет очень много факторов, поэтому точность оценок тяготения обычно невелика.

Объем информации, переданной между двумя пунктами за какой-то период времени, определяется суммой объемов всех сообщений (с учетом повторных) или произведением числа переданных сообщений на средний объем одного сообщения. Время занятия линий или приборов, выраженное в часозанятиях, определяет нагрузку на эти линии или приборы как произведение общего числа поступивших вызовов на среднюю продолжительность занятий. Интенсивность нагрузки – это число часозанятий за определенный промежуток времени, например, час наибольшей нагрузки (ЧНН). Под ЧНН понимают 60-минутный интервал времени, в течение которого нагрузка больше, чем в любом другом аналогичном периоде. Обычно используют понятие интенсивности нагрузки, хотя для упрощения ее часто называют нагрузкой. Безразмерная единица интенсивности нагрузки названа Эрлангом. Один Эрланг – это интенсивность нагрузки одного прибора, непрерывно занятого в течение часа. Зная нагрузку, задавшись качеством обслуживания, можно определить число необходимых ЛС или обслуживающих приборов.

В случае, когда сеть не может обслужить поступающую нагрузку, имеет смысл говорить об объеме реализованной нагрузки в сети. Величина реализованной нагрузки определяется пропускной способностью сети связи. В ряде случаев пропускную способность оценивают количественно. Например, оценивают величину максимального потока информации, который можно пропустить между некоторой парой пунктов, определяют пропускную способность сечения сети, являющегося самым узким местом при разделении сети между источником и получателем на две части.

Поток сообщений между двумя пунктами – это последовательность сообщений, передаваемых из одного пункта в другой. Кроме полезной информации в сети передаются сообщения управления и сигнализации, не имеющие ценности для пользователя. Существенно загружают сети связи (не давая полезного эффекта) и повторные вызовы, возникающие в случае отказа при первичном вызове. Поток сообщений характеризуется последовательностью моментов времени поступления каждого следующего сообщения. Можно охарактеризовать поток и через интервалы времени между этими моментами. Вид потока сообщений может быть описан также и распределением длительностей занятий приборов каждым поступающим сообщением. Все потоки, циркулирующие в сетях связи, делятся на детерминированные, случайные и смешанные. Детерминированными называются потоки, моменты поступления и объемы сообщений, которые известны заранее. К таким потокам относятся почти все потоки вещания (как звукового, так и телевизионного), регулярные передачи различных сводок и т.п. У случайных потоков моменты поступления, объемы отдельных сообщений и их адрес заранее не определены и являются случайными величинами, описываемыми с помощью вероятностных распределений. К таким потокам относятся потоки телефонных сообщений. В зависимости от конкретных условий случайные потоки могут быть самыми разнообразными, однако для большинства практических случаев возможна аппроксимация (описание) длительностей промежутков между поступлением двух соседних сообщений известными вероятностными законами распределения, позволяющими получить математическую модель потока. В смешанном потоке имеются как детерминированные, так и случайные составляющие.