- •7.1. Задачи и виды нивелирования

- •7. Стереофотограмметрическое нивелирование основано на определении превышения по паре фотоснимков одной и той же местности, полученных из двух точек базиса фотографирования.

- •7.2. Способы геометрического нивелирования

- •7.3. Классификация нивелиров

- •7.5. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты нивелирования

- •8.1. Принцип организации съемочных работ

- •8.2. Назначение и виды государственных геодезических сетей

- •8.3. Плановые государственные геодезические сети. Методы их создания

- •8.4. Высотные государственные геодезические сети

- •8.5. Геодезические съемочные сети

8.4. Высотные государственные геодезические сети

Государственная высотная геодезическая сеть – это нивелирная сеть I, II, III и IV классов. При этом сети I и II классов являются высотной основой, с помощью которой устанавливается единая система высот на всей территории страны.

На линиях I, II, III и IV классов закладывают вековые, фундаментальные, грунтовые, скальные, стенные и временные реперы.

Вековые и фундаментальные реперы закладываются в скальные породы или в грунт. Они отличаются повышенной устойчивостью и обеспечивают сохранность высотной основы на длительное время. Вековыми реперами закрепляют места пересечений линий нивелирования I класса, а фундаментальные – закладывают на линиях I и II классов не реже, чем через 60 км.

Временные реперы используют в качестве высотной основы при топографических съёмках, а также включают в линии нивелирования II, III и IV классов.

8.5. Геодезические съемочные сети

Съемочные сети являются геодезической основой при решении инженерно-геодезических задач. Их создают в качестве съемочного обоснования для производства топографических съемок, выноса на местность инженерных сооружений, а также для плановой и высотной привязки отдельных объектов.

Съемочное обоснование разбивается от пунктов плановых и высотных опорных сетей.

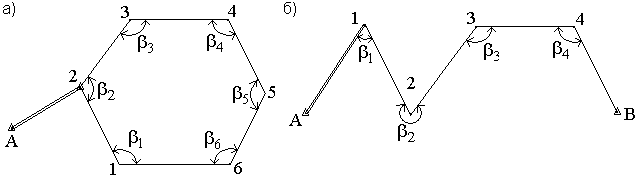

Самый распространенный вид съемочного обоснования – теодолитные ходы (рис. 69), опирающиеся на один или два исходных пункта. Они представляют собой геодезические построения в виде ломаных линий, в которых углы измеряют одним полным приёмом с помощью технического теодолита, а стороны – стальной 20-метровой лентой или дальномерами, обеспечивающими заданную точность. Теодолитные ходы могут быть замкнутыми или разомкнутыми.

Рис. 69. Теодолитные ходы: замкнутый (а); разомкнутый (б).

Длины линий (сторон) теодолитных ходов зависят от масштаба съемки и условий снимаемой местности и должны быть не более 350 м и не менее 20 м. Относительные линейные невязки в ходах должны быть менее 1:2000, при неблагоприятных условиях измерений допускается 1:1000.

Углы поворота на точках хода измеряют теодолитом со средней квадратической ошибкой 0,5' одним приемом. Расхождение значений углов в полуприемах не более двойной точности теодолита.

Точки съемочного обоснования, как правило, закрепляют на местности временными знаками: деревянными кольями, столбами, металлическими штырями, трубами.

Если эти точки предполагается использовать в дальнейшем для других целей, их закрепляют постоянными знаками.

.6. Плановая привязка вершин теодолитного хода к пунктам ГГС

Совокупность геодезических измерений и вычислений, необходимых для определения положения вершин теодолитного хода в государственной системе координат, называется привязкой.

Привязку можно выполнить несколькими методами.

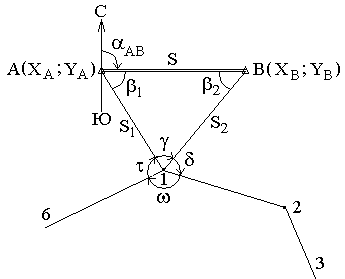

1. Плановая привязка методом угловой засечки (рис. 70).

Рис. 70. Привязка теодолитного хода методом угловой засечки.

Дано:

А ![]() ;

В

;

В![]() .

.

Измереные

углы: ![]()

Контроль

измерений: ![]() ;

; ![]()

Найти

координаты точки 1![]() ;

дирекционный угол

;

дирекционный угол ![]() .

.

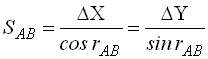

1. Решение обратной геодезической задачи

![]()

Контроль

:

2. Решение треугольника привязки

;

;

3. Передача дирекционных углов

![]()

![]()

![]()

Контроль

вычислений: ![]()

4. Решение прямой геодезической задачи

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Если расхождение в координатах не более 0,02 м, то находят средние значения координат X1 и Y1.

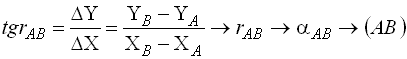

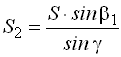

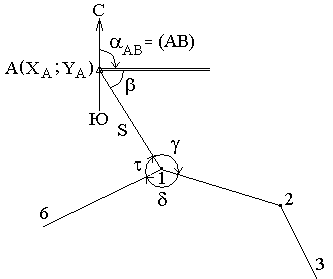

2. Метод снесения координат (рис. 71).

Рис. 71. Привязка методом снесения координат

Дано: А (XA ; YA ) ; В (XВ ; YВ ).

Измеренные: ![]()

Контроль: ![]()

Найти координаты точки 1 (X1 ; Y1 ); дирекционный угол (1 - 2) .

1. Решение обратной геодезической задачи.

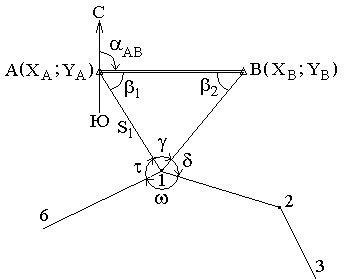

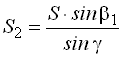

2. Решение треугольника привязки

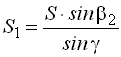

![]()

3. Передача дирекционных углов.

4. Решение прямой геодезической задачи.

3. Метод привязки теодолитного хода к одному опорному пункту с известным направлением в нем (рис. 72)..

Рис. 72. Привязка к одному пункту с известным направлением.

Дано:

А (XA ;

YA ) ; ![]()

Измерено:

S; углы: ![]()

Контроль: ![]()

Найти координаты точки 1 (X1 ; Y1 ); дирекционный угол (1 - 2) .

1. Передача дирекционных углов

![]()

![]()

2.Решение прямой геодезической задачи.

![]()

![]()

![]()

![]()

Для контроля привязки необходимо другую вершину теодолитного хода привязать к опорному пункту.