- •Экология и охрана окружающей среды

- •Предисловие

- •1.2. Экспериментальная часть

- •Классификация запахов

- •Интенсивность запахов (вкуса)

- •СанПиН 2.1.4.1074-01

- •Показатели качества исследуемой питьевой воды

- •Предельно допустимые концентрации некоторых ионов металлов в водоемах рыбохозяйственного водопользования

- •Качественные реакции на ионы некоторых металлов

- •Результаты наблюдений

- •Рекомендации для приготовления растворов солей различных концентраций

- •Результаты наблюдений по коагуляции белков

- •Содержание нитратов в овощных культурах и их допустимые значения

- •Градация содержания нитратов в растениях по Церлингу

- •Содержание нитратов в анализируемых овощах и плодах

- •Содержание органических и минеральных веществ в растениях по б.А. Рубину

- •Результаты исследования

- •Характеристика осадка AgCl и содержание хлорид-ионов

- •Характеристика осадка BaSo4 и содержание сульфат-ионов

- •Результаты анализа водной вытяжки почвы

- •2. Экозащитные техники и технологии

- •2.1. Теоретическая часть

- •2.2. Экспериментальная часть

- •Классификация примесей воды по их фазово-дисперсному составу и процессы, используемые для их удаления

- •Результаты сорбционной очистки

- •Результаты коагуляционно-флокуляционной очистки

- •Результаты фильтрации сточной воды через колонку с насадкой CaCo3

- •Устройство и подготовка к работе фотоэлектроколориметра

- •Калибровочный график концентрации красителя «индиго»

- •Рекомендации по приготовлению модельных стоков и реагентов для коагуляционно-флокуляционной очистки (подраздел 2.2, опыт № 4)

- •Устройство и правила работы на кондуктометре «анион – 410к»

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Экология и охрана окружающей среды

- •680021, Г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.

Характеристика осадка AgCl и содержание хлорид-ионов

|

Осадок |

Содержание Cl- | |

|

в водной вытяжке, мг на 100 мл |

в почве, % | |

|

Интенсивный белый хлопьевидный |

>10 |

0,1 и более |

|

Сильная белая муть |

5–10 |

0,01–0,1 |

|

Опалесценция |

1–0,1 |

0,001–,01 |

♦ Опыт № 3. Определение сульфат-ионов (SO42-)

В пробирку налить 1 мл водной вытяжки, добавить несколько капель HCl и 1 мл раствора BaCl2, если осадок сразу не выпадает – нагреть до кипения и кипятить 1 мин. При наличии сульфат-ионов (SO42-) протекает реакция: Ba2+ + SO42- = BaSO4↓, образуется белый мелкокристаллический осадок. По характеру осадка определить приблизительное содержание сульфат-ионов в водной вытяжке и почве (табл. 16).

Таблица 16

Характеристика осадка BaSo4 и содержание сульфат-ионов

|

Осадок |

Содержание SO42- | |

|

в водной вытяжке, мг на 100 мл |

в почве, % | |

|

Интенсивный белый, быстрооседающий |

50 |

0,1 и более |

|

Муть, появляющаяся сразу |

10–1 |

0,01–0,1 |

|

Медленно появляющаяся слабая муть |

1–0,5 |

0,001–,01 |

♦ Опыт № 4. Определение нитрат-ионов (NO3-)

Перенести в пробирку 1 мл водной вытяжки и добавить несколько капель раствора дифениламина в серной кислоте. (Внимание! С раствором работать осторожно, не капать на стол и одежду!) При наличии нитрат-ионов NO3- раствор окрашивается в синий цвет различных оттенков и различной степени устойчивости. Пользуясь данными табл. 11, определить приблизительное содержание нитратов в почве.

♦ Опыт № 5. Определение ионов железа (Fe3+)

Поместить в пробирку 1 мл водной вытяжки, добавить 2–3 капли раствора KSCN. При наличии ионов (Fe3+) протекает реакция: Fe3+ + 3SCN- = Fe(SCN)3, и раствор окрашивается в красно-коричневый цвет. По интенсивности окраски качественно судят о наличии ионов Fe3+: мало, много, очень много.

♦ Опыт № 6. Определение ионов свинца (Pb2+)

Поместить в пробирку 1 мл водной вытяжки, добавить несколько капель раствора KJ. При наличии ионов свинца (Pb2+) протекает реакция: Pb2+ + 2J- = PbJ2↓, выпадает осадок желтого цвета. По интенсивности образовавшегося осадка качественно судят о наличии ионов Pb2+: мало, много, очень много.

Результаты опытов представить в виде табл. 17.

Таблица 17

Результаты анализа водной вытяжки почвы

|

Показатель |

рН |

Катионы |

Анионы | |||

|

Fe2+ |

Pb2+ |

Cl- |

SO42- |

NO3- | ||

|

Количественная (качественная) характеристика |

|

|

|

|

|

|

Сделать заключение о степени загрязненности образца почвенного слоя.

2. Экозащитные техники и технологии

2.1. Теоретическая часть

Затраты на ликвидацию последствий от применения неэкологичных технологий в десятки раз превышают затраты, которые потребовались бы для разработки их экологически чистых аналогов. Результаты социологического опроса Института Д. Гэллапа в 22-х наиболее развитых странах мира показали, что главными причинами современного глобального экологического кризиса являются плохие технологии, бизнес и индустрия.

Новые природоохранные и ресурсосберегающие технологии связаны с инновационно-экологической деятельностью. Последняя представляет собой совокупность научно-технических, производственных и коммерческих мероприятий, которые посредством практического использования идей и изобретений приводят к созданию и развитию лучших по своим свойствам, в том числе и экологическим, изделий, технологий, любых технических и организационных решений.

В настоящее время в России экологический фактор стал занимать достойное место в инновационном предпринимательстве. В частности, введена обязательная государственная экологическая экспертиза образцов техники и технологий, обязательная сертификация всех видов продукции на соответствие экологическим требованиям, применяются экологические санкции (штрафы) за использование экологически опасных технологий и загрязнение окружающей природной среды ОПС в сочетании с экологическими льготами за разработку и внедрение экозащитных техник и технологий.

Экозащитные техники и технологии классифицируются по двум направлениям:

– мероприятиям, проводимым с целью предотвращения или снижения негативных воздействий на ОПС;

– мероприятиям, направленным на ликвидацию вредных воздействий на ОПС.

2.1.1. Техники и технологии, снижающие негативное воздействие на ОПС

К техникам и технологиям подобного типа относятся:

1) совершенствование технологических процессов (сгорание, очистка, переработка отходов и пр.), приводящее к уменьшению выбросов в окружающую среду, а также разработка и внедрение малоотходных и безотходных технологий;

2) установка очистных сооружений на газопылевых выбросах или сточных водах с последующей утилизацией улавливаемых загрязнителей;

3) разработка технологий, приводящих к снижению потребления природных ресурсов, комплексное использование и переработка отходов других производств (изготовление строительных блоков из золы ТЭС, использование мусора в качестве топлива для получения горячей воды и пр.);

4) устройство санитарно-охранных зон вокруг промышленных предприятий, озеленение городов и посёлков;

5) оптимизация расположения объектов промышленных предприятий, железнодорожных и автодорожных магистралей, увеличение высоты труб котельных и пр. с целью сведения к минимуму их отрицательного воздействия на ОПС.

Пример № 1. Обязательная экологическая паспортизация объектов и технологий, в том числе и железнодорожного транспорта. Экологический паспорт включает:

• описание технологической схемы производства, характеристики основных видов выпускаемой продукции, видов загрязнителей, попадающих в природные объекты;

• полное описание и характеристики действующих очистных сооружений, с определением эффективности их работы, расчётом ПДВ (предельно-допустимых выбросов в атмосферу от отдельных источников) и ПДС (предельно-допустимых сбросов в водоемы, на рельеф местности), сведения о количестве и видах твёрдых отходов предприятия, а также прогноз динамики выбросов и изменения состояния ОПС;

• сведения о существующих (разрабатываемых) в стране (мире) технологиях или мероприятиях, обеспечивающих достижение наилучших показателей в рассматриваемой области охраны ОПС;

• перечень планируемых мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки на ОПС данным предприятием, с указанием сроков их выполнения, объёмов затрат, удельных и общих объёмов выбросов, до и после выполнения каждого мероприятия.

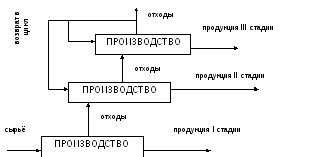

Пример № 2. Разработка и внедрение малоотходных или безотходных производств, обеспечивающих круговорот сырья, отходов производства, или их полную утилизацию (рис. 4). Подобные технологии разрабатываются по принципам, заимствованным из природы: отходы одних организмов являются ресурсом существования для других.

Рис. 4. Принципиальная схема безотходных и малоотходных технологий

Примеры подобных технологий.

1. Зола ТЭС используется как сырье в производстве строительных блоков, для мощения дорог, в качестве основного и вспомогательного реагента для сорбционной и коагуляционной очистки сточных вод.

2. Полные и локальные круговороты воды при очистке сточных вод, позволяющие снизить объём потребляемой свежей воды, а также расходы реагентов внутри предприятия (циклы водооборота на моечных машинах в локомотивных и вагонных депо и пр.).

3. Доокисление токсичных компонентов выхлопных газов в дизельных установках (тепловозные дизели). Угарный газ (CO), несгоревшие углеводороды (CnHm) окисляются в избытке воздуха до СО2 и Н2О, для увеличения скорости процесс осуществляется на катализаторах: CuO, Cr2O3, MnO2, CoO, Pt, Pd:

CnHm

+ gO2

![]() nCO2

+ m/2 H2O.

nCO2

+ m/2 H2O.

Взаимная нейтрализация токсичных компонентов выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания на катализаторе: металлическая вата из нержавеющей стали или сплавов никеля:

2NO

+ 2CO

![]() N2

+ 2CO2

+ 690 кДж.

N2

+ 2CO2

+ 690 кДж.

2.1.2. Техники и технологии, ликвидирующие последствия

негативного воздействия на ОПС

К мероприятиям подобного типа относятся следующие:

1) биологическая чистка почвы и воды водоёмов от нефтепродуктов с применением различных биопрепаратов (путидойл и пр.);

2) глубокая доочистка сточных вод биологическими методами в естественных условиях, при этом применяются два типа процессов: аэробные (микроорганизмы и кислород) и анаэробные (только микроорганизмы, без кислорода);

3) очистка русла реки механическим, химическим, биологическим способами при антропогенном эфтрофировании водоемов;

4) создание полигонов твёрдых отходов, переработка отходов термическим, физико-химическим, биотехнологическими (компостирование, сбраживание и пр.) методами.

Пример: доочистка сточных вод в естественных условиях. В этих процессах принимают участие сложные ассоциаты живых организмов: бактерии, одноклеточные организмы, микроорганизмы, высшая водная растительность (ботанические площадки, биопруды с посадками, искусственные болота). Часто при доочистке сточных вод применяются последовательно как анаэробный, так и аэробный методы.

Загрязнённые сточные воды поступают в пруды-накопители, где происходит первая стадия анаэробной очистки, т. е. бескислородное окисление с участием особых бактерий – анаэробов:

CxHуOzN

+ H2O![]() СH4

+ CO + C5H7NO2

+ NH4+

+ HCO3-.

СH4

+ CO + C5H7NO2

+ NH4+

+ HCO3-.

Остаточные

загрязнители

Образуются и другие продукты распада органических веществ: NO2-, CO2, N2, OH-.

Далее в естественных условиях в биологических прудах, на полях орошения или биофильтрах протекает аэробный процесс окисления с участием микроорганизмов и кислорода:

CxHуOzN

+ O2![]() xCO2

+ у/2H2O

+ NH3

+ Q.

xCO2

+ у/2H2O

+ NH3

+ Q.

Контрольные вопросы

1. Что подразумевается под инновационно-экологической деятельностью?

2. Что понимается под экозащитными техниками и технологиями?

3. Перечислите основные техники и технологии, снижающие негативное воздействие на ОПС.

4. Как вы представляете процессы безотходных и малоотходных технологий?

5. Перечислите основные техники и технологии, направленные на ликвидацию последствий негативного воздействия на ОПС.