- •Оглавление

- •От автора

- •1.1. Категория «общение» в психологии: содержание, структура и функции

- •Содержание категории «общение»

- •Цели и средства общения

- •Структура и функции общения

- •1.2. Деловое общение: особенности и формы

- •Содержание, цели и формы делового общения

- •Особенности делового общения

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Психология личности и практика делового общения

- •Психоаналитическая концепция личности

- •Бихевиористическая концепция личности

- •Концепция личности в гуманистической психологии

- •Концепция личности в аналитической психологии

- •Исследование личности в советской психологии

- •2.2. Психическая структура личности и ее проявление в деловом общении

- •Направленность личности и темперамент

- •Темперамент и деловое общение

- •Характер человека

- •Способности

- •Воля и волевые действия

- •Потребность и мотивы

- •Эмоции

- •Глава 3. Психологические типы и их проявление в деловом общении

- •3.1. Психологические типы К.Г. Юнга

- •Ведущая функция и психологические типы

- •3.2. Психотипы личности и акцентуации характера

- •Критерии психопатии

- •Классификация акцентуированных характеров

- •3.3. Доминирующие характеристики психотипов в логике психотипа

- •Паранойяльный психотип

- •Эпилептоидный психотип

- •Истероидный тип

- •Гипертимный психотип

- •Шизоидный психотип

- •Психастеноидный психотип

- •Сензитивный тип

- •Гипотимный психотип

- •Циклоидный и конформный психотипы

- •Неустойчивый психотип

- •Вопросы для самопроверки

- •4.1. Основные характеристики процесса восприятия

- •Принципы организации восприятия

- •Подпороговое восприятие

- •4.2. Социальная перцепция

- •Социальная обусловленность восприятия

- •Особенности социальной перцепции

- •4.3. Самораскрытие и обратная связь

- •Открытость и самораскрытие

- •Окно Джохари

- •Обратная связь

- •Социальные стереотипы

- •Стереотипы восприятия внешнего облика

- •Факторы формирования первого впечатления

- •Идентификация и эмпатия

- •Рефлексия

- •Аттракция

- •4.6. Ошибки восприятия

- •Установки

- •Каузальная атрибуция

- •Уровень самоуважения

- •Вопросы для самопроверки

- •5.1 Структура коммуникации и ее принципы

- •Модель коммуниктивного процесса

- •Принципы коммуникации

- •5.2 Вербальные средства коммуникации

- •Речь — как средство коммуникации

- •Искажение информации и ее потеря

- •Барьеры коммуникации

- •Слушание как активный процесс

- •5.3. Невербальное поведение и невербальные средства общения

- •Кинесические средства общения

- •Просодика и экстралингвистика как средства общения

- •Такесические и проксемические средства общения

- •Вопросы для самопроверки

- •6.1. Взаимодействие в процессе общения

- •Тактика поведения во время взаимодействия

- •Концепции, объясняющие межличностное взаимодействие

- •Типичные состояния сознания

- •Трансакции и правила коммуникации

- •6.3. Стратегия взаимодействия

- •6.4. Этапы делового общения

- •Контакт и ориентация в ситуации

- •Обсуждение вопроса и принятие решения

- •Вопросы и упражнения для самопроверки

- •7.1. Психологическое влияние: средства и виды

- •Средства психологического влияния

- •Виды психологического влияния

- •7.2. Заражение и внушение — апелляция к бессознательному

- •Заражение как психологический феномен

- •Внушение и самовнушение

- •Харизма как фактор внушения

- •7.3. Убеждение как сознательное, аргументированное воздействие

- •Модель Г. Лассуэлла

- •7.4. Логические основы мышления и доказательства

- •Четыре закона правильного мышления

- •Доказательство: тезис, аргумент, демонстрация

- •7.5. Аргументация

- •Процесс аргументации

- •Участники процесса аргументации

- •Правила и ошибки аргументации

- •Рекомендации по технике аргументации

- •7.6. Манипуляция как психологическое воздействие

- •Технология манипуляции

- •Манипулятивные приемы в деловом общении

- •Распознавание манипулятивного воздействия и психологическая защита от него

- •Глава 8. Конфликты в деловом общении

- •8.1. Конфликт: типы, структура, этапы

- •Типы конфликтов

- •Структура конфликта

- •Стратегия поведения в конфликтной ситуации

- •Динамика конфликта

- •Последствия конфликта

- •8.2. Причины и предпосылки конфликтов

- •Ошибочные действия руководителя как предпосылка конфликта

- •Предпосылки возникновения конфликтов в процессе общения

- •8.3. Поведение в условиях конфликта

- •Стремление к превосходству

- •Проявления агрессивности и эгоизма

- •Психологическое айкидо

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Формы делового общения

- •9.1 Деловая беседа

- •Этапы беседы

- •Диалог — вопросы и ответы

- •Обсуждение проблемы

- •9.2. Деловое совещание

- •Виды совещаний

- •Подготовка и проведение совещания

- •9.3. Деловые переговоры

- •Виды и функции переговоров

- •Подготовка к переговорам

- •Этапы и стратегия переговорного процесса

- •Тактические приемы ведения переговоров

- •Завершение переговоров, анализ и оценка результатов

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Этика и этикет делового общения

- •10.1. Этика делового общения

- •Этические принципы делового поведения

- •Неэтичное поведение и его причины

- •Выбор модели поведения в этически сложных ситуациях

- •10.2. Этикет делового общения

- •Нормы и принципы этикета

- •Нормы и виды этикета

- •Общие принципы современного этикета

- •Правила делового этикета

- •Глава 11. Документационное обеспечение делового общения

- •11.1. Документирование, документ, система документации

- •11.2. Общие правила оформления документов

- •Установлен следующий состав реквизитов

- •Организационно-правовая документация

- •Плановая документация

- •Распорядительная документация

- •Справочно-информационная документация

- •Справочно-аналитические документы

- •Отчетная документация

- •11.4. Служебно-деловая переписка

- •Вопросы для самопроверки

- •Приложение

- •Словарь

- •Библиографический список

7.5. Аргументация

Процесс аргументации

Вне логики в понятие доказательства вкладывается более широкий смысл. При этом под доказательством понимается любая процедура обоснования истинности тезиса.

Хотя логика занимается непосредственно логической структурой доказательств, убеждающее воздействие суждений в процессе доказательства зависит не только от логического фактора, но и от внелогических факторов: лингвистического, психологи- ческого, риторического. Комплексное учение о наиболее эффективных в процессе общения логических и внелогических методах и приемах убеждающего воздействия разрабатывается в теории аргументации. Эта теория отвечает на такие вопросы, как: способы обоснования и опровержения убеждений, зависимость этих способов от аудитории и обсуждаемой проблемы, своеобразие обоснования в разных областях мышления и деятельности.

В теории аргументации считается, что «убеждение касается

высказывания (утверждения) и представляет собой âåðó в то, что данное высказывание должно быть принято в силу имеющихся оснований»1.

Убеждение не совпадает ни с истиной, ни с чистой верой, лишенной сколько-нибудь отчетливых оснований. Когда утверждение истинно, оно соответствует действительности. Но если утверждение представляет собой чье-то убеждение, то это не обязательно означает, что ему что-то соответствует в действительности. В отличие от чистой веры, способной служить основанием самой себя, убеждение предполагает определенное основание, которое может быть и противоречивым, и фантастиче- ским, но, тем не менее, оно должно существовать.

Аргументация — это операция обоснования каких-либо суждений, в которой наряду с логическими применяются также ре- чевые, эмоционально-психологические и другие внелогические методы и приемы воздействия.

Влиять на убеждения партнеров по общению можно не только посредством речи, словесно выраженных доводов, но и многими другими способами: жестом, мимикой, интонацией и т.п. Даже молчание в определенных случаях оказывается достаточно веским аргументом.

1 Èâèí À.À. Теория аргументации. М.: Гардарики, 2000. С. 9.

211

Аргументация представляет собой речевое воздействие, вклю- чающее систему утверждений, предназначенных для оправдания или опровержения какого-либо мнения. Она обращена в первую очередь к разуму человека, который способен, рассудив, принять или отвергнуть это мнение.

Конечная задача аргументации — убедить собеседника в справедливости предлагаемого его вниманию положения, склонить его к принятию этого положения и, возможно, к действию, предполагаемому им.

Логической основой аргументации является доказательство, структура которого полностью входит в структуру аргументации, но не исчерпывает ее полностью. Это связано с тем, что убеждение связано не только с разумом, но и с чувствами. Поэтому целесообразно говорить о логическом и психологическом компонентах аргументации.

Различия между доказательством и аргументацией — в их целях и средствах. Целью доказательства является установление истинности или ложности тезиса. Цель аргументации — не только установление истинности тезиса, но и обоснование целесообразности принятия истинного тезиса, показ его большого значения в данной ситуации. Аргументы более разнообразны, чем в доказательстве.

В основе доказательства лежат логические средства, а в основе аргументации — как логические, так и психологические средства.

Участники процесса аргументации

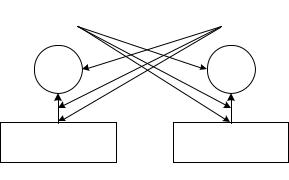

Участниками (или субъектами) процесса аргументации являются пропонент, оппонент и аудитория. Пропонентом (S1) называют участника, выдвигающего и отстаивающего определенное положение. Пропонент может выражать свое личное мнение или представлять коллективное мнение — отдела, бригады, фирмы, партии и т.д. Оппонентом (S2) называют участника, выражающего несогласие с позицией пропонента. Аудитория (S3) — это третий, коллективный субъект аргументативного процесса. Как пропонент, так и оппонент стараются не только переубедить друг друга, но и завоевать на свою сторону аудиторию. Например, на совещании при возникающих разногласиях пропонент и оппонент стараются привлечь на свою сторону других участников совещания.

В ходе аргументации пропонент и оппонент постоянно меняются местами: оппонент может выдвигать антитезис, обосновывать его при помощи аргументов, а пропонент в таком случае будет выступать уже в роли оппонента, опровергая его положение.

212

В процессе аргументации применяется критика, направленная против выдвинутого пропонентом тезиса, приводимых им аргументов или же самого доказательства. Эта критика выступает как контраргументация. Так создается поле аргументации (ðèñ. 7.1).

В процессе аргументации выделяют доказательную аргументацию, направленную на обоснование собственного тезиса, и контраргуменатацию, или критику, направленную на тезис оппонента.

Ïðè доказательной аргументации целесообразно сформулировать для себя вопросы:

Точны ли наши сведения?

Верны ли наши заключения?

Нет ли в нашей аргументации противоречия?

Можно ли привести подходящие примеры и сравнения?

Какие возражения и доводы могут возникнуть у оппонента?

Ðèñ. 7.1. Поле аргументации

Ïðè контраргументации нужно выявить для себя слабые места оппонента, проводя его аргументирование следующими вопросами:

Можно ли оспорить факты, приводимые оппонентом?

Не приведен ли неудачный пример, сравнение?

Не слишком ли просто представил оппонент проблему — следует ли нам показать ее другую сторону?

Не проявляется ли противоречие в рассуждениях оппонента?

Не дал ли оппонент неверной оценки?

Если нельзя оспорить его сообщения в целом, можно ли поставить вопросы к его частям?

Механизм убеждения в процессе аргументации Этот механизм в логико-психологическом аспекте рассмотрен психоло-

213

гом Е.Н. Зарецкой1. У человека есть своя система взглядов, свой взгляд на определенную проблему. Другой человек также имеет свою систему взглядов или свой взгляд на решение этой проблемы. Процесс убеждения происходит в несколько этапов.

Этап первый — психологическое вытеснение. Для того чтобы перенести свой взгляд на ту или иную проблему в сознание другого человека, нужно сначала подобрать аргументы, которые бы доказали несостоятельность точки зрения оппонента, то есть вытеснить ее из его сознания. Если психологическое вытеснение произошло, то на месте прежних идей образуется вакуум.

Этап второй — замещение этого вакуума своей точкой зрения посредством новой системы аргументов. Это и называется — убедить.

Без специальной подготовки люди редко умеют это делать. Они еще могут найти аргументы в защиту своей точки зрения, но почти никогда предварительно не разрушают точку зрения оппонента.

Итак, вытеснение и замещение — две совершенно разные процедуры, которые не могут быть совмещены, а должны осуществляться последовательно.

Например, акционеры обсуждают вопрос, как наилучшим образом распорядиться прибылью. Один из них считает, что лучше всего прибыл вложить в ценные бумаги, а полученные дивиденды распределить между акционерами. Другой же считает, что более целесообразным будет расширение производства. Прежде чем высказывать свою точку зрения, ему нужно доказать тезис о том, что «вкладывать прибыль в ценные бумаги нецелесообразно» (Т1). При этом могут быть использованы следующие аргументы:

ситуация на рынке ценных бумаг нестабильна;

нет уверенности в том, что «финансовая пирамида» не рухнет;

вложение прибыли в ценные бумаги не будет способствовать росту производства;

в конечном итоге можно остаться без прибыли. Доказательство тезиса Т1 — ýòî процедура вытеснения. Åñëè

вытеснение удалось, то возникает вопрос: что же делать? С этого момента следует приступить ко второй процедуре — замещению, то есть доказать тезис «Прибыль целесообразно использовать для закупки нового оборудования» (Т2). При этом аргументы для доказательства Т2 лучше не давать по контрасту с аргументами в

1 Ñì.: Зарецкая Е.Н. Деловое общение. Учебник в 2 т. Т. 1. М.: Дело, 2002. С. 608—610.

214