- •Виды геодезических работ, выполняемых при землеустройстве:

- •Основные методы создания плановых сетей:

- •Виды плановых сетей.

- •Основные методы создания плановых сетей:

- •Виды плановых сетей.

- •Принципы построения плановых геодезических сетей

- •4. Особенность построения геодезических и межевых сетей на застроенной территории.

- •Технология полигонометрических работ

- •Составление проекта полигонометрических ходов и сетей.

- •Городская полигонометрия

- •Основные нормативные показатели городской полигонометрии 4 кл., 1 и 2 разряда.

- •Системы координат ск-42 и ск-95

- •Сущность и способы перенесения проекта в натуру

- •Подготовка к перенесению проекта в натуру

- •5.2. Съемка и обследование существующих подземных коммуникаций

- •5.3. Содержание и составление планов подземных коммуникаций

- •Математическая обработка замкнутого теодолитного хода

Системы координат ск-42 и ск-95

К концу 50-х годов ХХ в. на территории нашей страны была создана грандиозная астрономо-геодезическая сеть общей протяженностью составляющих ее рядов триангуляции первого класса свыше 75000 км, образующих 87 полигонов. В этой сети было измерено 228 базисов первого класса и определено около 500 астрономических пунктов.

Такой основной государственной сетью была покрыта территория, площадь которой в 2 раза превышает площадь всей территории США.

Это была сеть, созданная по единому научному разработанному плану, в короткий срок, с исполнением всех измерений по единой программе новейшими высокоточными инструментами и приборами, к тому же практически на 60-70% оснащенная астрономо-гравиметрическими определениями. Государственная астрономо-геодезическая сеть страны являлась выдающимся достижением и не имела себе равных в истории того времени.

В нашей стране для обработки этой сети был разработан и впервые применен метод совместного использования астрономо-геодезических и гравиметрических измерений, в результате применения которого были получены размеры земного эллипсоида, наиболее соответствующего поверхности геоида. Размеры этого эллипсоида, получившего название эллипсоида Красовского, определенные в 1940 г. следующие: большая полуось, а=6378245м, сжатие α=1:298,3. Фигура Земли, образованная водами мирового океана в спокойном его состоянии, мысленно продолженная под сушей - называется геоидом. Гравиметрические определения – это измерения ускорений силы тяжести. Значения ускорения силы тяжести можно получить с помощью гравиметра, прибора, основанного на фиксации растяжения пружины в зависимости от изменения силы тяжести.

В 1942 г были получены данные, устанавливающие положение (ориентировку) эллипсоида в теле Земли. Эти данные называются в геодезии исходными геодезическими данными и определяются координатами одного их пунктов ГГС, которым является «сигнал А», находящийся вблизи Пулковской обсерватории.

Референцная система координат СК-42 длительное время существовала на всей территории СССР без каких-либо серьезных нареканий, пока не потребовалось определять взаимное положение пунктов, удаленных на большие расстояния – порядка нескольких тысяч километров. Полученные результаты при этом далеко выходили за рамки допустимых пределов.

За период 1946-1990 гг. астрономо-геодезическая сеть (АГС) на территории СССР существенно расширилась, качественно улучшилась и обновилась гравиметрическими измерениями на базисных сетях первоклассных полигонов.

В 1991г построенная на территории страны АГС из 164000 пунктов была уравнена как единое целое. Проведенное уравнивание показало необходимость в новой системе с однородной точностью координат по всей стране. Для повышения точности было решено использовать результаты высокоточных спутниковых измерений на 26 пунктах. Космической геодезической сети (КГС), построенной военными геодезистами, и 134 пунктах Доплеровской геодезической сети, созданной Роскартографией. В качестве дополнительных измерений в общее решение вошли геоцентрические расстояния геодезических пунктов, в использованием гравиметрических высот квазигеоида. Результаты проведенного в 1995 г совместного уравнивания стали основой геодезических координат СК-95.

Координаты начала геодезической сети в системах СК-42 и СК-95были приняты одинаковы.

Новая система координат СК-95 отличается от СК-42:

повышением точности передачи координат на расстояния свыше 1000 км в 10-15 раз и точностью взаимного положения смежных пунктов ГГС в среднем в 2-3 раза;

одинаковой точностью распространения системы координат для всей территории РФ и стран, входивших ранее в состав СССР;

отсутствием региональных деформаций ГГС, достигающих в СК - 42 нескольких метров;

возможностью создания высокоэффективной системы геодезического обеспечения на основе использования глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС.

При выполнении геодезических работ, особенно связанных с использованием спутниковых технологий, приходится решать задачу преобразования координат пунктов из одной системы в другую. В случаях использования локальных местных систем координат могут возникнуть серьезные затруднения, так как координаты исходных пунктов представлены в различных координатных системах, обычно заданных со сдвигом начала и поворотом осевого (центрального) меридиана.

Различают следующие методы преобразования координат:

Трехмерный, используемый при преобразовании пространственных прямоугольных или эллипсоидальных координат одной координатной системы в другую;

Двухмерный – для преобразования одной плоской координатной системы в другую подобную систему;

Комбинированный – для преобразования пространсввенной координатной системы в плоскую;

Одномерный, представляющий собой преобразование одной координаты (высоты) в другую подобную.

Методы закрепления и обозначения на местности пунктов геодезических сетей.

Пункты геодезических сетей закрепляют на местности центрами, конструкции которых должны обеспечивать неизменность положения и сохранность пункта в течение продолжительного времени. Типовые конструкции центров и реперов, регламентируемые Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, выбирают с учетом климатических и физико-географических условий региона, состава и глубины сезонного промерзания грунта.

Для обеспечения лучшей сохранности и опознавания на местности геодезические пункты имеют соответствующее внешнее оформление: наружный знак, канавы, курганы, опознавательные столбы или знаки. Все типы центров и реперов имеют порядковые номера. Если над центром установлен опознавательный столб, то к номеру типа центра добавляют буквы «оп».Если опознавательный столб установлен на некотором расстоянии от центра, то добавляют слова«оп. знак». Если центр закрывается металлическим колпаком или железобетонной крышкой, то на них дополнительно ставится индекс«к».

Места установки геодезических пунктов должны быть легко доступны, хорошо опознаваться на местности и обеспечивать долговременную стабильность и сохранность центров, реперов и наружных знаков. Наиболее благоприятными местами для закладки центров и реперов являются выходы коренных скальных пород, а также повышенные формы рельефа с крупнозернистым и песчаным слабоувлажненным грунтом, с глубоким залеганием грунтовых вод.

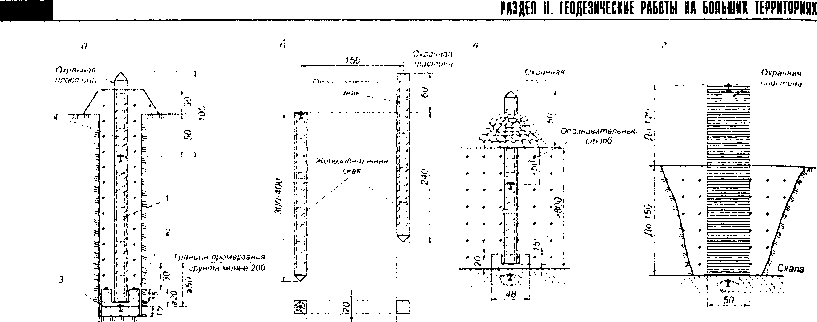

Центры пунктов геодезических опорных сетей и сетей сгущения. При глубине сезонного промерзания грунта до 200 см пункты геодезической сети 1 - 4-го классов закрепляют центрами типа 3 оп. (рис. 1, а), которые состоят из четырех частей:

1 – железобетонного пилона с поперечным сечением 16x16 см, в верхнюю грань которого заделывают марку. Пилон может быть заменен асбоцементной трубой диаметром не менее 16 см, заполненной бетоном с арматурой. Верхнюю марку располагают на 50 см ниже поверхности земли;

– бетонной плиты (якоря), в середине которой расположена выемка для установки пилона;

— нижнего центра в виде бетонной плиты с заделанной в нее маркой;

— опознавательного столба с охранной пластиной, устанавливаемого над верхней маркой.

Нижняя и верхняя марки должны находиться на одной отвесной линии с отклонением не более 4 мм. При глубине промерзания грунта более 200 см нижний центр не закладывают.

В области сезонного промерзания грунтов допускается закладка свайных центров типа 147 оп. знак (рис. 1, б). Железобетонную сваю сечением 20 х 20 см забивают в грунт на всю длину, чтобы марка, заделанная в верхнюю часть сваи, располагалась на уровне поверхности земли. На отстоянии 1,5 м от центра устанавливают опознавательный знак с охранной пластиной.

Рис. 1. Центры пунктов государственной геодезической сети 1—4-го классов: а —тип 3 on.; б —тип 147 on. знак; в —тип 7 on.; г —тип 92 (тур)

При неглубоком залегании от поверхности земли монолитных скальных пород нижнюю марку центра закрепляют в скале. Так, при залегании скальных пород на глубине более 80 см геодезический центр типа 7 оп. (рис. 1, в) состоит из нижней марки, расположенного над ней железобетонного пилона с маркой и бетонной плиты (якоря). Над верхней маркой устанавливают опознавательный столб с охранной пластиной.

Если на геодезическом пункте сооружают тур, то в нем закладывают две марки и охранную пластину (рис. 1, г). Нижнюю марку закладывают в скалу, а верхнюю — в верхнюю грань тура.

В районах с многоэтажной застройкой для создания геодезических пунктов используют крыши зданий. Такие пункты носят характер надстроек, опирающихся на чердачные перекрытия, внутренние капитальные стены и другие элементы здания (рис. 2). В качестве пунктов на здания устанавливают туры (рис. 2, а, б), пирамиды-штативы со съемными визирными целями (рис. 2,в) и съемные металлические вехи визирными цилиндрами. Центры пунктов закрепляют одной маркой.

Типы марок центров показаны на рис. 3.

Рис. 2. Геодезические пункты на зданиях:

а — тур со съемной визирной целью; б —

тур со съемной визирной целью и площадкой

для наблюдателя; в —пирамида-штатив со

съемной визирной целью

Рис. 4. Центр пункта геодезической

сети 4-го класса (полигонометрии) и 1-го, 2-го разрядов. Тип 158 оп. знак

Рис. 3. Типы марок: а —марка, закладываемая в бетон; б —марка, привариваемая к металлической трубе

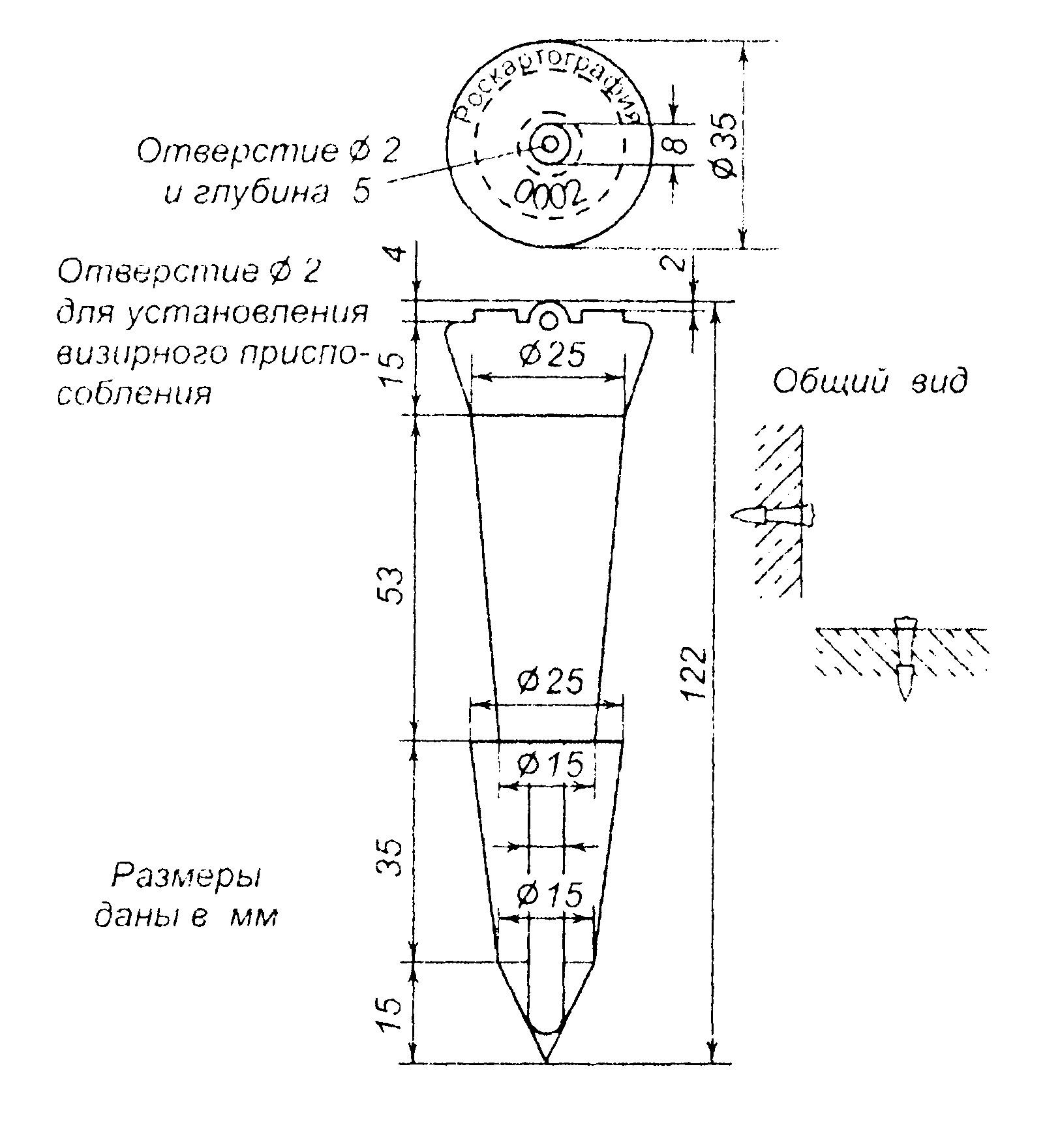

Пункты полигонометрии 4-го класса, а также плановых сетей сгущения 1-го и 2-го разрядов закрепляют центрами типа 158 оп. знак (рис.4).

Такой знак состоит из усеченной пирамиды, в которой забетонирована металлическая труба длиной 0,5 м. К верхнему концу трубы приваривают марку. Допускается замена трубы на железобетонный пилон сечением 14 х 14 см или на асбоцементную трубу диаметром 10-14 см, заполненную арматурой с бетоном.

В населенных пунктах над центром устанавливают чугунный колпак. Вне населенных пунктов на расстоянии 0,8 м от центра устанавливают опознавательный знак в виде металлической трубы с якорем, опознавательный знак может быть выполнен в виде железобетонного пилона или асбоцементной трубы. Высота опознавательного знака над поверхностью земли 60 см, на верхней части знака закрепляют охранную пластину.

При создании плановых сетей методом полигонометрии 2 - 4-го классов и 1-го и 2-го разряда в населенных пунктах и на промышленных площадках геодезические пункты, как правило, закрепляют стенными центрами типа 143 (рис. 5); эти центры соответствуют стенным реперам нивелированияIIIиIVклассов. Центром пункта является отверстие диаметром 2 мм, просверленное в верхней части сферической головки центра.

Пункты нивелирной сети закрепляют грунтовыми реперами и стенными реперами. Конструкция грунтового репера типа 160 оп. знак, для области сезонного промерзания грунтов, приведена на рис. 6, а, а репера типа 9 оп. знак, в условиях скальных грунтов для всех районов страны, — на рис. 6,б.

Рис. 5 Стенной пункт геодезической сети

1-го и 2-го разрядов и 2-4-го классов. Стенной репер нивелирования III и IV классов. Тип 143

Рис. 6 Грунтовые реперы: а – тип 160 оп. знак; б- тип 9 оп. знак для скальных грунтов.

На каждый заложенный геодезический пункт составляют абрис и описание. В населенных пунктах фотографируют целиком здание и отдельно его часть, где расположен центр или репер. На фотографии должен быть изображен номер геодезического пункта.

Наружные геодезические знаки. Для обеспечения взаимной видимости между смежными геодезическими пунктами при производстве угловых и линейных измерений над центрами устанавливают наземные геодезические знаки. Тип наружных знаков зависит от того, на какую высоту нужно поднять прибор для обеспечения нормальной видимости между смежными пунктами. Основными требованиями к наружным геодезическим знакам являются их прочность и долговременная сохранность, жесткость и устойчивость, удобство работы на знаках и безопасность подъема и спуска с них. Обычно геодезические знаки имеют приспособление для установки прибора (инструментальный столик), платформу для наблюдателя и визирное устройство (цилиндр).

В зависимости от конструкции наружные геодезические знаки подразделяются на туры (см. рис. 1, г), пирамиды, простые и сложные сигналы (рис. 7).

Туры представляют собой каменные, кирпичные или бетонные столбы, сооружаемые над маркой, заложенной в скале; обычно их устанавливают на скалистых вершинах в горной местности.

Пирамиды строят на пунктах геодезических сетей всех классов в открытой местности, если видимость на смежные пункты возможна с земли. Они бывают трех- и четырехгранные, простые, со штативом и с вехой; высота пирамид обычно колеблется от 5 до 10 м (рис. 7, а).

При необходимости подъема прибора на высоту до 10 м строят простые сигналы, состоящие из двух пирамид, не соприкасающихся друг с другом: внутренней трехгранной, несущей столик для установки прибора, и внешней четырехгранной с платформой для наблюдателя и визирным цилиндром (рис. 7, б).

Для подъема прибора на высоту более 10 м на пункте возводят сложный сигнал, внутренняя пирамида которого опирается на столбы наружной (рис. 7, в).

Рис 7. Наружные геодезические знаки:

а —пирамида; б —простой

сигнал;

в — сложный сигнал

Геодезические

знаки могут быть деревянными или

металлическими, постоянными или

разборными. В последние годы встречаются

постройки железобетонных сигналов

из крупных секций заводского изготовления.

При развитии съемочных геодезических сетей на пунктах могут устанавливаться вехи. Вокруг наружного знака делается внешнее оформление в виде канавы.

Привязка пунктов к постоянным предметам местности и отыскание утерянных центров.

Для облегчения отыскания пунктов геодезической сети при закладке каждого пункта выполняют глазомерную съемку окружающей территории и его привязку к постоянным местным предметам с помощью угловых и линейных измерений. Результаты привязки оформляют в специальных абрисах. Выбор того или иного способа привязки зависит от местных условий и наличия вблизи пункта постоянных местных предметов. Однако в любом случае число элементов привязки должно быть достаточным для быстрого нахождения как минимум двух соседних пунктов. Различают случаи привязки к близким и удаленным местным предметам.

Если пункт Р2 расположен вблизи стены капитального здания (рис. 1, а), то его привязка может быть выполнена путем замеров расстояний от пункта Р2 до углов здания АР2 = а, ВР2 =bи длины перпендикуляра КР2= с; для определения положения точкиК на стене здания следует измерить отрезкиАК — d1 иKB =d2. Для восстановления направлений на смежные пункты Р1, иР2 достаточно измерить на пунктеР2 углы γ и δ.

В случае, когда сторона полигонометрического хода проходит вблизи угла здания, привязку удобно выполнять способом промеров (рис. 1,6). По створам стен здания на стороне ходаР1Р2 отмечают точки А иВ; опустив перпендикуляр из точкиN угла здания на сторону хода, получают точкуК. Положение этих точек относительно угла здания определяется длинами линийAN = a, BN=b иKN = с. Для более точного восстановления направления стороны хода на одной из точек (например, точкеК) следует измерить угол ε между стороной хода и направлением на удаленный четко видимый ориентир.

При пересечении стороной хода дороги, ЛЭП и других линейных объектов (рис. 1, в) отмечают точкуА пересечения оси объекта с линией хода. Затем измеряют угол ε, длиныAPt= d1, АР2 = d2 и расстояние от точкиА до ближайшего постоянного местного предмета (например, километрового столба, переезда ит.д.).

Если поблизости от пункта отсутствуют постоянные местные предметы, то привязку выполняют к удаленным ориентирам, которыми могут служить пункт триангуляции, одинокое дерево, острая вершина горы, шпиль здания и т. д.

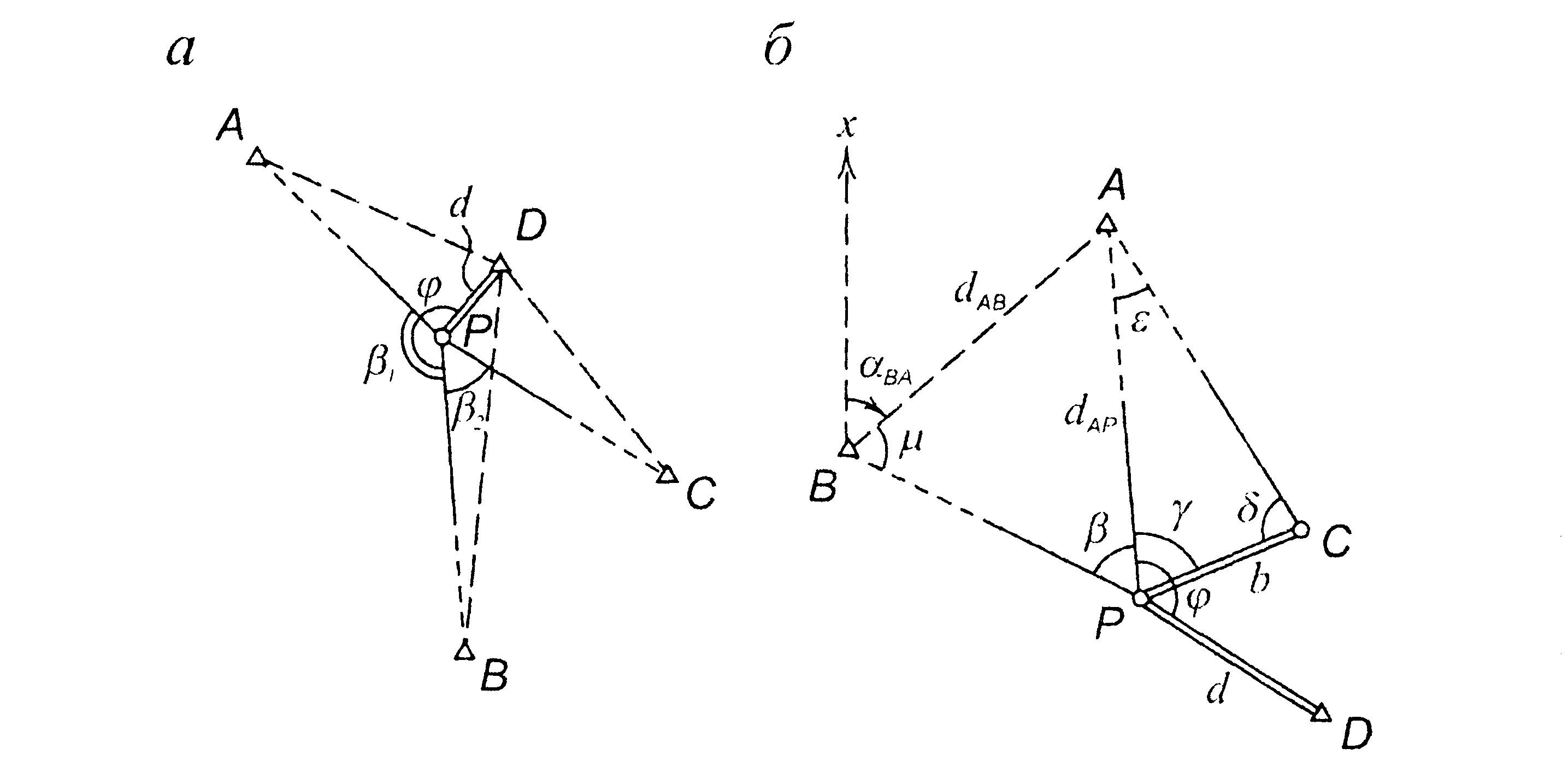

В этом случае на пункте Р2 (рис.2) измеряют углы между направлениями на выбранные ориентиры β1, β2(аналогично обратной геодезической засечке), а также углы γ и δ между сторонами хода и направлениями на ориентиры. Обычно результаты привязки пунктов введенными способами позволяют достаточно легко найти на местности пункты геодезической сети.

В практике нередки случаи, когда для производства съемок необходимо использование геодезических пунктов или межевых знаков, заложенных много лет назад. При этом данные привязки пунктов к местным предметам утрачены, а наружные признаки пункта на местности отсутствуют. Приближенно положение утерянного пункта на местности можно установить по топографической карте крупного масштаба. При резко выраженных контурах местности и формах рельефа это удается сделать с погрешностью не более нескольких метров. Если же центр пункта обнаружить не удается, то для его отыскания следует выполнить специальные измерения.

Н аиболее

просто и надежно задача отыскания

утерянного центра пунктаD

(рис. 3,а) решается в случае, если

с места предполагаемого его расположения

имеется видимость на три геодезических

пунктаА, В, С с известными координатами.

Тогда на местности закрепляют

вспомогательную точкуР и измеряют

углы β1, β2между направлениями

на исходные пункты. Решением обратной

геодезической засечки любым из известных

способов определяют координаты точкиР.

аиболее

просто и надежно задача отыскания

утерянного центра пунктаD

(рис. 3,а) решается в случае, если

с места предполагаемого его расположения

имеется видимость на три геодезических

пунктаА, В, С с известными координатами.

Тогда на местности закрепляют

вспомогательную точкуР и измеряют

углы β1, β2между направлениями

на исходные пункты. Решением обратной

геодезической засечки любым из известных

способов определяют координаты точкиР.

Рис. 2. Схема привязки пункта к удаленным ориентирам

Рис. 3. Схемы отыскания утерянного центра: по трем исходным пунктам; б —по двум исходным пунктам (способ И.В. Матвеева).

Далее по координатам точек Р, D

иВ по формулам обратной

геодезической задачи вычисляют

расстояниеd,

дирекционные углы αPD

и αРВ, а затем - разбивочный

угол![]() :

:

![]()

![]()

![]()

![]()

В точке Р устанавливают теодолит

и откладывают от линииРВ угол

![]() полученном направлении по расстояниюd находят точкуD; в этой точке

роют котлован и отыскивают утерянный

центр пункта.

полученном направлении по расстояниюd находят точкуD; в этой точке

роют котлован и отыскивают утерянный

центр пункта.

При наличии видимости на два исходных пункта отыскание утерянного центра можно выполнить способом И.В. Матвеева (рис. 3, б). На участке возможного местоположения утерянного центраD измеряют базисPC =bи углы β, γ и δ при точкахР и С.

По известным координатам пунктов А иВ решением обратной геодезической задачи вычисляют расстояниеdAB и дирекционный уголαАВ. Затем находят координаты точкиР, выполнив вычисления в следующей последовательности (рис. 3,б).

Далее по координатам точек PиD,

решая обратную геодезическую

задачу, находят длинуPD

= d и дирекционный

угол αPD.Рассчитав

угол

![]() и отложив его от линииРА,

по направлениюPD

откладывают длинуd

и отыскивают утерянный центр.

и отложив его от линииРА,

по направлениюPD

откладывают длинуd

и отыскивают утерянный центр.

При небольших расстояниях до исходных пунктов положение вспомогательной точки Р можно определить решением прямой геодезической засечки с пунктовА иВ, предварительно выполнив на них измерение углов β1, β2 (рис.4).

Рис. 4. Схема отыскания утерянного центра прямой засечкой

Если с точки Р отсутствует видимостьА на сохранившиеся исходные пункты, то отыскание утерянного центра может быть выполнено путем проложения висячего теодолитного хода от ближайшего исходного пункта до точкиР (рис.5, а).

Если вблизи искомого пункта расположены два пункта геодезической сети, между которыми нет прямой видимости, то положение вспомогательной точки Р можно определить проложением между этими пунктами хода «без примычных углов» (рис. 5, б), т.е. хода с координатной привязкой.

Рис.

5.Схемы отыскания утерянного центра:

а —проложением висячего теодолитного

хода; б —проложением хода «без

примычных углов»

Расчет координат точек хода выполняют в следующем порядке (рис. 5, б).

1. Вычисляют дирекционный угол и расстояние между исходными пунктами А иВ:

![]()

![]()

Вводят условную систему координат с началом в точке А, направив ось абсцисс по сторонеА-1. Тогда условные координаты пункта будутх'А =0, у'А= 0, а дирекционный угол стороныА-1 аА1 =0°.

Вычисляют координаты всех точек хода, включая исходный пункт В, в условной системе.

По условным координатам пункта В (х'в, у'в) вычисляют условный дирекционный угол линииАВ и для контроля — расстояниеАВ:

![]()

![]()

![]()

5. Определяют дирекционный угол первой стороны в истинной системе координат как

![]()

6. Вычисляют координаты точек хода в истинной системе координат.

При наличии измерительной аппаратуры спутникового позиционирования отыскание утерянного центра может быть легко выполнено на основе спутниковых наблюдений способом относительных измерений.

Требования к закреплению пунктов спутниковых городских геодезических сетей.

К конструкции центров спутниковых геодезических сетей предъявляются повышенные требования. При этом следует стремиться максимально использовать существующие типы центров и реперов.

Постоянно действующие пункты ФАГС закрепляют группами центров, состоящими из основного, контрольного и рабочих (одного или нескольких) центров. В районах сезонного промерзания основной центр закрепляют на местности центрами типа 187 (грунтовый) или типа 191 (скальный).

Центр типа 187 (рис. 1, а) выполнен в виде монолитного железобетонного пилона с бетонным якорем. Глубина закладки составляет 300 см, причем основание железобетонной плиты должно располагаться на глубине, превышающей глубину промерзания не менее чем на 150 см. В боковую грань верхней части пилона закладывают стенной репер и заделывают охранную пластину. Верхняя часть центра возвышается над поверхностью земли на высоту 150 см, выполняя роль штатива для антенны спутникового приемника. В пространстве, примыкающем к пилону, котлован засыпают уплотненной песчано-гравийной смесью и утрамбованным грунтом. Вокруг верхней части пилона устраивают деревянный настил. Внешнее оформление пункта включает опознавательные столбы с металлическим ограждением и канаву трапециевидного сечения глубиной 70 см. В верхнюю грань пилона закладывают приспособление для принудительного центрирования геодезических приборов, которое закрывают металлической крышкой.

Центр типа 191 (рис. 1, б) закладывают в виде железобетонного пилона сечением 40 х 40 см, составляющим единое целое с бетонной плитой (якорем). Нижнее основание якоря соединяют со скальным основанием цементным раствором.

Рис.

1. Центры

пунктов ФАГС: а

— основной

центр типа 187; б

— основной

центр типа 191 для скальных пород; в

— рабочий

центр типа 192.

В качестве контрольного центра допускается использовать вековые и фундаментальные реперы нивелирования IиIIклассов.

Рабочий центр ФАГС, устанавливаемый на здании, закрепляют центром типа 192 (см. рис. 1, в). Центр представляет собой железобетонный столб сечением 40 х 40 см и высотой до 100 см над поверхностью здания, заглубленный в верхнюю часть стены здания. Железобетонный столб разрешается заменять асбоцементной трубой диаметром не менее 40 см. В верхней плоскости столба устанавливают устройство для принудительного центрирования антенны приемника.

Пункты ВГС в районах сезонного промерзания грунтов закрепляют на местности группой из трех центров: основного, контрольного и рабочего. В качестве основного и контрольного центров обычно используют реперы нивелирования IиIIклассов. В качестве рабочего центра принимается центр типа 190 (рис. 2), оборудованный устройством для принудительного центрирования и стенным репером.

Рис. 2. Рабочий центр пункта ВГС типа 190.

Верхние части рабочих центров пунктов ФАГС и ВГС, выступающие над поверхностью земли (или над поверхностью здания), окрашивают яркой масляной краской.

Пункты СГС-1 закрепляют на местности центрами, используемыми для закрепления пунктов государственной геодезической сети 1 — 4-го классов. В зоне сезонного промерзания грунтов используют реперы типов 160 оп. знак, 9 оп. знак и др.

Кадастровый план земельного участка, дежурные кадастровые карты.

Кадастровый план земельного участка (КПЗУ) относится к производным документам государственного земельного кадастра. Он представляет собой единый документ, состоящий из совокупности разделов и форм, для заполнения которых используют бланки установленного образца, и предназначен для отражения определенных групп характеристик поставленного на государственный учет земельного участка. КПЗУ имеет следующие разделы:

общие сведения о земельном участке (местоположение, категории земель, площадь земельного участка, ставки земельного налога, сведения о правах и т. п.);

план границ земельного участка;

сведения о частях и обременениях;

план границ части земельного участка;

описание поворотных точек земельного участка.

Кадастровый план земельного участка должен соответствовать требованиям Единой системы технологической документации, утвержденной соответствующим Федеральным органом РФ по кадастрам объектов недвижимости.

ДЕЖУРНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ КАРТЫ

С целью графического изображения сведений об объектах, недвижимости используют дежурные кадастровые карты (ДКК), которые являются одной из основных и обязательных форм представления пространственных данных и других сведений о земельных участках и территориальных зонах как объектах кадастрового учета. Дежурная кадастровая карта состоит из сложных документов-разделов, каждый из которых отражает сведения о месторасположении и границах учтенных земельных участков одного кадастрового квартала. На дежурной кадастровой карте (плане) оперативно, по мере поступления, отображают сведения о положении на местности: пунктов опорной межевой сети; объектов административно-территориального деления' объектов кадастрового зонирования, земельных участков; межевых знаков; территориальных зон; объектов местности, с которыми связаны учтенные в государственном земельном кадастре территориальные зоны; других объектов местности, с которыми связаны земельные участки.

Дежурные кадастровые карты представляют собой систему листов карт, составленных на территорию кадастрового округа, района, квартала в единой для всей территории кадастрового зонирования системе координат.

Дежурные кадастровые карты для отображения сведений о земельных участках, расположенных на незастроенных территориях, ведут в масштабах 1: 10 000 –1: 100 000, а на застроенной — в масштабах 1 : 500 — 1 : 2000. Для систематизации листов ДКК создают и ведут картосхему.

С целью отображения сведений о земельных участках, расположенных на незастроенных территориях, ДКК составляют в регулярной единой системе разграфки и номенклатуры листов и покрывают всю территорию муниципального образования без разрывов и перекрытий.

Номенклатура листов дежурной кадастровой карты, создаваемой для незастроенной территории, состоит из кадастрового обозначения территории кадастрового зонирования и идентификатора листа карты в системе карт, принятой на этой территории. На застроенной территории номенклатура листа состоит из полного кадастрового номера объекта кадастрового зонирования, граница которого совпадает с границей данной застроенной территории и порядкового номера листа дежурной кадастровой карты этой территории. Размеры листов дежурных кадастровых карт незастроенных территорий должны соответствовать размерам листов, установленным для масштабов 1:10 000 — 1 : 100 000. При этом рамками этих листов являются соответствующие линии меридианов и параллелей, а подписи рамки листа карты и зарамочного оформления должны отражать местную систему координат, установленную для данного муниципального образования.

При создании ДКК используют: карты (планы) границ земельных участков; топографические карты (планы) населенных пунктов и других территорий; планы красных линий застройки; проектные планы застройки территорий; сельскохозяйственные и иные карты (планы) специального назначения.

Масштаб исходных картографических материалов должен быть не мельче масштаба создаваемой дежурной кадастровой карты.

Ведение и обновление ДКК заключается в оперативном отображении сведений об учтенных в системе ГЗК объектах территориального и кадастрового зонирования, а также земельных участках. На нее наносят границы кадастрового квартала картографическими средствами. Также отражают сведения в соответствующих формах о земельных участках (частях), учитываемых в Государственном реестре земель кадастрового района (ГРЗ КР); изменениях, учтенных в ГРЗ КР земельных участков или их частях и др.

Формы ДКК хранят в файловых папках, которые размещают в файловой книге кадастрового квартала.

Геодезическое обоснование кадастровых работ.

Предусматривают создание опорно-межевых сетей первого ОМС1 и второго ОМС2 классов, точность построения которых характеризуется средними квадратическими погрешностями взаимного положения смежных пунктов соответственно 5 и 10 см.

ОМС1 создают в городах для установления (восстановления) границ городской территории, границ земельных участков, а также определения местоположения зданий и сооружений как объектов недвижимости, находящихся в собственности (пользовании) граждан или юридических лиц; ОМС2 в черте других поселений для тех же целей; на землях сельскохозяйственного назначения и других землях для геодезического обеспечения межевания земельных участков, мониторинга и инвентаризации земель и др.

Плотность пунктов ОМС должна обеспечивать необходимую точность последующих кадастровых, землеустроительных работ, а также мониторинга земель и определяется техническим проектом. При этом плотность пунктов на 1 км2 должна быть не менее: в черте города – 4-х пунктов; в черте других поселений – 2-х пунктов; на землях сельскохозяйственного назначения и других землях – принимают данные технического проекта.

В сельских населенных пунктах, на землях садоводческих товариществ и т.п. плотность пунктов ОМС должна быть не менее 4-х пунктов на один населенный пункт.

Пункты ОМС закрепляют на местности центрами, обеспечивающими их долговременную сохранность и устойчивость, как в плане, так и по высоте. Один из основных конструктивных элементов пункта геодезической сети – его центр, на котором обозначают метку. К последней относятся координаты пункта.

Центр пункта должен обеспечивать: долговременную сохранность и неподвижность в плане и по высоте; легко опознаваться на местности.

Сущность и способы перенесения проекта границ земельного участка в натуру.