- •Оглавление

- •1. Вводная часть

- •1.1. Задачи геодезии

- •1.2. Понятие о фигуре Земли

- •1.3. Влияние кривизны Земли на угловые, линейные и высотные измерения

- •1.4. Системы координат, применяемые в геодезии

- •1.4.1. Географическая система координат

- •1.4.2. Плоская прямоугольная система координат

- •1.4.3. Полярная система координат

- •2. Топографические планы и карты

- •2.1. Понятие о плане и карте

- •2.2. Масштаб

- •2.3. Понятие о картографической проекции Гаусса-Крюгера

- •2.4 Номенклатура топографических карт

- •2.5. Ориентирование линий местности

- •2.6. Изображение рельефа местности на топографических картах

- •2.7. Решение некоторых задач на карте с помощью горизонталей

- •2.7.1. Определение высот точек:

- •2.7.2. Определение крутизны ската

- •2.8. Условные знаки на топографических картах

- •2.9. Понятие об электронной карте

- •3. Начальные сведения из теории погрешностей измерений

- •3.1. Сущность измерений. Виды погрешностей и методы борьбы с ними

- •3.2. Средняя квадратическая погрешность одного измерения

- •3.3. Формула Бесселя

- •3.4. Средняя квадратическая погрешность функций измеренных величин

- •3.5. Понятие о двойных измерениях

- •3.6. Понятие о неравноточных измерениях

- •4. Понятие о государственной геодезической сети

- •4.1. Плановая Государственная геодезическая сеть

- •4.2. Высотная Государственная геодезическая сеть

- •4.3. Понятие о спутниковых навигационных системах

- •5. Угловые измерения

- •5.1. Части геодезических приборов

- •5.1.1. Цилиндрический уровень

- •5.1.2. Зрительная труба

- •5.1.3. Угломерные круги

- •5.2. Классификация теодолитов

- •5.3. Принцип измерения горизонтального угла

- •5.4. Общее знакомство с теодолитом 2т30

- •5.5. Понятие о поверках теодолита

- •5.5.1. Оси теодолита

- •5.5.2. Схема проведения поверок

- •5.6. Поверка цилиндрического уровня

- •5.7. Поверка коллимационной ошибки

- •5.8. Поверка перпендикулярности оси вращения трубы и оси вращения теодолита

- •5.9. Поверка сетки нитей

- •5.10. Измерение горизонтального угла методом полного приема

- •5.11. Влияние установки прибора и вех на измеряемое направление

- •5.12. Измерение углов наклона

- •6. Измерение длин линий

- •6.1. Измерение расстояний мерными лентами и рулетками

- •6.2. Измерение расстояний физико-оптическими дальномерами

- •6.3. Понятие о светодальномерах

- •7. Измерение превышений

- •7.1. Сущность и методы геометрического нивелирования

- •7.2.Последовательное нивелирование

- •7.3. Классификация нивелиров

- •7. 4. Устройство нивелира н3

- •7.5. Поверки нивелира н3

- •7.5.1. Поверка круглого уровня

- •7.5.2. Поверка главного условия

- •7.5.3. Поверка сетки нитей

- •7.6. Нивелирные рейки

- •7.7. Порядок работы на станции нивелирования

- •7.8. Основные источники погрешностей при геометрическом нивелировании

- •7.9. Прокладка нивелирного хода

- •7.10. Техническое нивелирование

- •7.11. Тригонометрическое нивелирование

- •7.12. Гидростатическое нивелирование

- •8. Геодезическое съемочное обоснование

- •8.1. Теодолитные ходы

- •8.2. Математическая обработка замкнутого теодолитного хода

- •8.3. Математическая обработка разомкнутого теодолитного хода

- •9. Топографические съемки

- •9.1. Теодолитная съемка

- •9.1.1. Способ прямоугольных координат

- •9.1.2. Способ полярных координат

- •9.1.3. Способ угловой засечки

- •9.1.4. Способ линейной засечки

- •9.2. Нивелирование поверхности

- •9.3. Продольное нивелирование

- •9.4. Тахеометрическая съемка

- •9.5. Понятие о других видах съемки

- •10. Геодезические работы в строительстве

- •10.1. Инженерно-геодезические изыскания

- •10.2. Понятие о ппгр

- •10.3. Разбивочные работы

- •10.3.1. Виды разбивочных работ

- •10.3.2. Элементы разбивочных работ

- •10.3.3. Решение обратной геодезической задачи

- •10.3.4. Способы разбивочных работ

- •10.3.5. Закрепление осей сооружений

- •10.3.6. Передача отметки на дно котлована

- •10.3.7. Разбивочные работы при монтаже сборных фундаментов

- •10.3.8. Разбивочные работы при монтаже железобетонных и металлических колонн

- •10.3.9. Разбивочные работы при монтаже балок

- •10.4. Исполнительные съемки

- •10.5. Понятие о смещениях и деформациях инженерных сооружений в процессе эксплуатации

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Предметный указатель

9.3. Продольное нивелирование

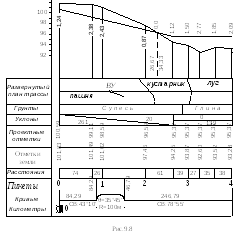

Продольное нивелирование, как разновидность высотной съемки, выполняется вдоль заданного направления (трассы) способом геометрического нивелирования. По оси трассы прокладывают нивелирный ход с привязкой начала и конца трассы к пунктам ГГС. Связующие точки хода назначают через 100 м (горизонтальные проложения) и их называют пикетами со сквозной нумерацией. Начальный пикет трассы обозначают ПК 0, затем ПК 1, ПК 2, и т.д. При нивелировании точек хода (пикетов) попутно нивелируют все точки перегиба рельефа вдоль трассы, точки пересечения с действующими дорогами, линиями ЛЭП и т.д., а при необходимости и в перпендикулярном трассе направлении на ширину будущей автомобильной дороги. Эти точки называют промежуточными и обозначают, например, так ПК 13+48, ПК 15+27 лев.10. В первом случае точка находится на оси трассы на расстоянии 48 м от пикета 13. Во втором случае точка расположена на поперечнике трассы слева на расстоянии 10 м. Сам же поперечник удален от пикета 15 на 27 м (рис.9.7).

Порядок работы на станции такой же, как при техническом нивелировании (см. 7.10).

По результатам нивелирования строят продольный профиль трассы в виде ломаной линии (рис.9.8). Для построения профиля необходимо задать горизонтальный масштаб (МГ), в котором откладывается длина трассы, и вертикальный масштаб (МВ), в котором откладывается высота точек. Для выразительности изображения рельефа МВ выбирается крупнее МГ, как правило, в 10 раз. В зависимости от назначения профиля на нем помещается и другая информация. В целях упрощения на рис.9.8 приведена информация только о плановом и высотном положении точек трассы.

9.4. Тахеометрическая съемка

Тахеометрическая съемка - это планово-высотная съемка, в результате которой получают топографический план местности. Основой съемки являются теодолитные ходы, по точкам которых проложены нивелирные ходы. Нивелирные ходы могут быть выполнены способами геометрического или тригонометрического нивелирования.

Формально тахеометрическую съемку можно разделить на плановую (съемку контуров) и высотную (съемку рельефа).

Плановая съемка ведется полярным способом. Высотная съемка выполняется способом тригонометрического нивелирования. Фактически же обе съемки производятся совместно, в результате чего определяются пространственные координаты снимаемой точки.

Полевые работы.

Тахеометрическая съемка выполняется обычным теодолитом, например, 2Т30, и комплектом из двух-трех реек. Съемка ведется с точек теодолитного хода, называемых станциями. Перед началом съемки теодолит на станции приводят в рабочее положение, выполняя следующие три операции:

1) центрирование;

2) приведение оси вращения теодолита в отвесное положение;

3) ориентирование.

П ервые

две операции точно такие же, как и при

измерении углов. Поскольку плановая

часть тахеометрической съемки ведется

полярным способом, то операция

ориентирования связана с выбором и

закреплением на местности полярной

оси. Начало полярной системы уже выбрано

- это точка стояния теодолита (станция).

В качестве полярной оси можно выбрать

любое известное направление на местности,

например, северное направление магнитного

меридиана. Наиболее удобно за полярную

ось принять сторону теодолитного хода,

исходящую из точки стояния. После

выбора полярной оси ее необходимо

инструментально закрепить, т.е.

сориентировать лимб так, чтобы при

наведении теодолита вдоль полярной оси

(на соседнюю точку хода) отсчет по

лимбу был 0˚ 00′ (рис.9.9).

ервые

две операции точно такие же, как и при

измерении углов. Поскольку плановая

часть тахеометрической съемки ведется

полярным способом, то операция

ориентирования связана с выбором и

закреплением на местности полярной

оси. Начало полярной системы уже выбрано

- это точка стояния теодолита (станция).

В качестве полярной оси можно выбрать

любое известное направление на местности,

например, северное направление магнитного

меридиана. Наиболее удобно за полярную

ось принять сторону теодолитного хода,

исходящую из точки стояния. После

выбора полярной оси ее необходимо

инструментально закрепить, т.е.

сориентировать лимб так, чтобы при

наведении теодолита вдоль полярной оси

(на соседнюю точку хода) отсчет по

лимбу был 0˚ 00′ (рис.9.9).

После этого операция ориентирования считается законченной. Лимб же закрепляют и в процессе работы на станции он должен оставаться неподвижным. Съемку начинают с выбора на местности точек, подлежащих съемке. В эти точки будут

устанавливаться

рейки, поэтому они называются реечными.

О выборе реечных точек для съемки

контуров было подробно рассказано

в (п. 9.1.). При выборе точек для съемки

рельефа руководствуются прежде всего

тем, чтобы между двумя соседними

точками линию ската можно было считать

равномерной. В этом случае реечные точки

1, 2, 3, 4 будут выбраны в местах перегиба

рельефа (рис.9.10). При протяженных

равномерных скатах хотя бы двух точек

было бы в принципе достаточно, фактически

же их густота должна быть не ниже, чем

это определено соответствующим

нормативным документом. Обычно через

2-3 см в масштабе

плана.

устанавливаться

рейки, поэтому они называются реечными.

О выборе реечных точек для съемки

контуров было подробно рассказано

в (п. 9.1.). При выборе точек для съемки

рельефа руководствуются прежде всего

тем, чтобы между двумя соседними

точками линию ската можно было считать

равномерной. В этом случае реечные точки

1, 2, 3, 4 будут выбраны в местах перегиба

рельефа (рис.9.10). При протяженных

равномерных скатах хотя бы двух точек

было бы в принципе достаточно, фактически

же их густота должна быть не ниже, чем

это определено соответствующим

нормативным документом. Обычно через

2-3 см в масштабе

плана.

П опутно

с выбором реечных точек ведут схематический

чертеж их - абрис (рис.9.11). На абрисе

стрелками указывают направление скатов.

опутно

с выбором реечных точек ведут схематический

чертеж их - абрис (рис.9.11). На абрисе

стрелками указывают направление скатов.

В дальнейшем при рисовке топографического плана линии скатов, показанные стрелками, будут использованы для решения задачи интерполирования по нахождению точек горизонталей, как стороны и диагонали квадратов при нивелировании поверхности (см. п. 9.2.).

Для каждой реечной точки iна станции производятся следующие измерения:

1) βi -полярный горизонтальный угол;

2) Di- наклонное расстояние, взятое по нитяному дальномеру;

3) αi -вертикальный, угол взятый при наведении средней нити сетки на отсчет по рейке, равный высоте инструмента.

На каждой станции в зависимости от сложности ситуации и рельефа может быть от одного до нескольких десятков реечных точек. Все выполненные измерения заносят в журнал тахеометрической съемки.

Математическая и графическая обработка материалов.Математическая обработка заключается в вычислении для каждой реечной точки полярных координатβ,dи высотыН.

Координата βберется непосредственно из измерений. Горизонтальное расстояниеdвычисляется по формуле (49)

D = D′·cos2 α , a H = Hст +h ,

где Нст -высота станции;h -превышение реечной точки над станцией. Согласно формуле (77)

![]()

Если вместо теодолита применяют тахеометры - автоматы, то значения dиhполучают непосредственно в процессе измерений. Применение электронного тахеометра позволяет получать прямоугольные координаты реечных точек.

В результате графической обработки материалов измерений и вычислений должен быть построен топографический план местности. Вначале на листе ватмана, как и в случае теодолитной съемки, строят координатную сетку и наносят по координатам точки теодолитного хода. Затем вокруг каждой станции наносят, используя полярные координаты, реечные точки. При этом полярные углы βудобно откладывать с помощью кругового транспортира. Подписывают номер и высоту каждой реечной точки. После этого, используя абрис, рисуют в условных топографических знаках ситуацию и рельеф в виде горизонталей. Завершающим этапом является оформление плана.