- •12. Ледниковые формы рельефа и ледниковые отложения

- ••Важную роль в формировании рельефа суши играют ледники — скопления льда на поверхности

- ••По мере приближения к тропикам снеговая линия повышается; вблизи тропика она в среднем

- ••Важнейшим свойством льда, обуславливающим его рельефообразующую роль, является способность к пластическому течению, возникающая

- ••Лед, хрупкий на поверхности и способный давать крупные трещины, на глубине оказывается пластичным

- ••Лед под давлением испытывает пластические деформации. В ледниках давление бывает огромным, так как

- ••Несмотря на текучесть, глетчерный лед все же остается твердым, реагирующим на мгновенные резкие

- ••Поперечные трещины местами образуются у краев ледника, где они направлены косо к берегу,

- •• Серраки Памира

- ••Продольные трещины возникают в местах расширения ледниковой долины и растекания льда в стороны.

- ••Область питания представляет в то же время и зону активной разрушительной деятельности ледников.

- ••Область стаивания отвечает зоне ледниковой аккумуляции. Стаивание льдов вызывает появление потоков талых вод

- ••Не трещиноватые породы, даже более мягкие, оказываются устойчивее. При движении ледника по рыхлым

- ••При этом образуется очень большое количество тонкого пылеватого материала и различного размера песчаных

- ••Значение ледникового рельефа и отложений связано с очень широким былым распространением ледников на

- ••Распространение ледников. Ледники занимают площадь около 16,2 млн км2, т.е. 10,9% поверхности суши,

- ••Отдельно следует сказать о пульсирующих ледниках, т.е. подверженных периодическим резким подвижкам (пульсациям). К

- ••12.1. Геоморфология и ледниковые отложения областей материкового оледенения

- ••Область питания материковых ледников («центр оледенения») находится в той их части, где выше

- ••Из-за неровностей ложа ледника в его теле возникают неравномерно движущиеся потоки. Скорость зависит

- ••12.1.1. Экзарационный рельеф области ледниковой денудации. Разрушительная работа материкового льда ведет к общему

- ••При благоприятных топографических и геологических условиях (например, когда ледники перекрывают крупные участки эрозионных

- ••Наблюдения над их ориентировкой также важны для установления направления движения льдов. На участках

- ••Различают два генетических типа материковых отложенных морен — основные морены и краевые морены.

- ••Моренные суглинки и глины отличаются необычайно высокой плотностью, делающей их надежными основаниями для

- ••При срезании и перемещении льдами крупных массивов горных пород образуются отторженцы, огромные, измеряемые

- ••В рельефе основные морены образуют холмисто- западинные моренные равнины со множеством пологих холмов,

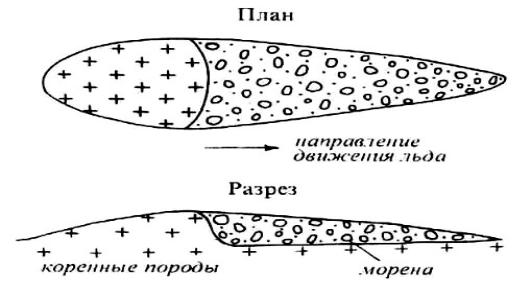

- •Образование друмлин обусловлено обработкой движущимся льдом уже отложенного моренного материала, т. е. они

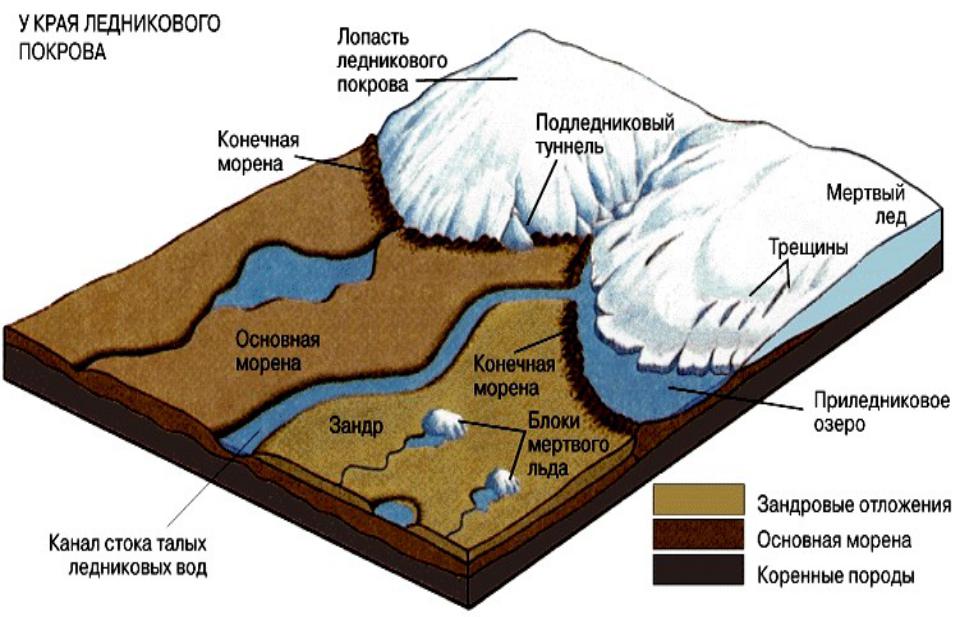

- ••Краевые или конечные морены образуются при длительном стационарном положении края ледника, вдоль его

- ••Важную роль играют крупные трещины, продольные и поперечные к краю ледника. Промытые талыми

- ••Напорные морены образуются при смещении отложенного материала напорным движением льда. В составе этих

- ••Конечные морены имеют важнейшее историко-геологическое значение. Они отмечают границы распространения ледников и стадии

- ••12.1.3. Отложения и рельеф, связанные с водно- ледниковыми процессами, характерны не только для

- ••Внутри- и приледниковые образования (озы к камы) формируются в краевой зоне ледников и

- ••Озы слагаются песками, гравием, галечником и валунами Материал заметно окатан и отмыт. В

- ••Часть озов с хорошо выраженной слоистостью представляет результат отложения материала в конусах выноса

- •Камы, их форма и строение: 1 - морены, 2 - песчаники и 3

- ••Флювиокамовые холмы с преобладанием в их составе песков, нередко с примесью гальки, и

- •• 12.1.4. Внеледниковые образования формируются за пределами ледника в перигляциальной зоне. Главную роль

- ••Зандровая равнина (Волынское полесье).

- ••В особенности большое значение имеют так называемые ленточные отложения. Они состоят из правильного

- ••Озерно-ледниковая равнина Карелии.

- ••Преобразование ледникового рельефа. Первичный ледниковый рельеф сразу же после своего образования подвергается воздействию

- ••12.2. Геоморфология и ледниковые отложения областей горного оледенения

- ••Ледниковый язык в горах.

- ••Поверхность фирновых бассейнов (полей) в поперечном разрезе обычно слабо вогнутая в результате оттока

- ••Схема горного ледника I - область абляции, II - область аккумуляции, III -

- ••Типы ледников. Различают горный и горно-покровный типы оледенения. Главным типом горных ледников являются

- ••12.2.1. Экзарационный рельеф в горных странах

- ••При разрастании и слиянии каров они преобразуются в ледниковые цирки — крупные впадины

- •В поперечном профиле трога, выше крутой части его склона, наблюдается нередко выпуклый перегиб

- ••Характерной чертой ледниковых долин является также наличие висячих долин; поскольку масса льда в

- ••в условиях стабильности климата и тектонического покоя приводит к ледниковой планации — выравнивании

- ••12.2.2. Аккумулятивные формы ледникового рельефа в горах, как и ледниковые отложения, также имеют

- ••Положение подвижных морен различных типов в горном леднике.

- ••В рельефе ледниковых языков наблюдаются боковые и срединные подвижные морены. Боковые морены образуются

- ••Нунатаки - скальные выходы горных пород, не покрытые

- ••Основные морены занимают после стаивания льда днища трогов, цирков и каров. В составе

- •• Зона краевых ледниковых образований(1, конечных

- ••После отступания ледника за конечно-моренным валом часто возникают подпруженные моренные озера. Более древние

- ••Водно-ледниковые (флювиогляциальные и

- ••С горно-ледниковым рельефом связаны многочисленные троговые, каровые и моренные озера. Троговые озера возникают

- ••С горно-ледниковым рельефом связаны многочисленные троговые, каровые и моренные озера. Троговые озера возникают

- ••11.3. Полезные ископаемые в ледниковых отложениях. Полезные ископаемые, связанные с отложениями ледникового ряда,

- ••При разрушении ледниками аллювиальных золотоносных россыпей морены могут обогащаться золотом. Так возникают ледниковые

•Моренные суглинки и глины отличаются необычайно высокой плотностью, делающей их надежными основаниями для строительства. Цвет суглинков обычно бурый или серый, но может быть красновато- и желто- бурым.

•С удалением от области ледниковой денудации в составе морены увеличивается количество пылеватого материала и заметно уменьшается величина валунов, что, связано с перетиранием и дроблением обломков в процессе их переноса ледником. Близ зоны выноса (например, в Эстонии) очень часты валуны 1—2 м в поперечнике, встречаются и размером до 10 м, в Московской области они не превышают 0,7 м, на Дону и Днепре — не больше 0,2 м. Состав и цвет морены зависят также от геологического строения ложа ледника. Разумеется, ледники и в зоне аккумуляции в процессе своего растекания активно денудируют. Поэтому они почти нацело разрушают более древние рыхлые отложения и срезают крупные участки коренных пород, обогащая морену местным материалом. Так образуются местные морены.

•При срезании и перемещении льдами крупных массивов горных пород образуются отторженцы, огромные, измеряемые сотнями метров в поперечнике поля древних пород, залегающие среди морены. Широко известны отторженцы известняков нижнего карбона в Калининской области, которые были перемещены ледником на 120 км.

•Мощность основной морены сильно колеблется в зависимости от количества материала, находившегося в леднике, и рельефа ложа. Обычно она бывает от 5 до 15 м, изредка до 20—50 м. Главная часть этих отложений формируется под покровом льда в результате оседания донной морены, теряющей подвижность еще во время движения ледника, при перегрузке обломочным материалом его нижних слоев. Для этой базальной фации характерны гляциодинамические текстуры, возникающие в донной морене еще при ее движении.

•В рельефе основные морены образуют холмисто- западинные моренные равнины со множеством пологих холмов, причудливых в плане очертаний, с неглубокими впадинами. Хаотически расположенные холмы группируются в пологие увалы, разделяющие более крупные низины. Образование такого рельефа связано с неравномерным распределением обломочного материала в толще льда. Возникновение некоторых западин объясняется явлениями термокарста с вытаиванием уже после отложения морены, участков погребенного льда. Среди полого-холмистого ландшафта встречаются и районы первично выровненного рельефа морены. Их объясняют выровненным характером подледного рельефа и равномерным стаиванием льда. Друмлины. По периферии покрова основной морены, примыкая к поясу краевых морен, располагаются участки упорядоченно-холмистого ландшафта. Здесь скапливаются удлиненно-овальные холмы, вытянутые в направлении движения ледника и сложенные полностью или частично моренным материалом. Их называют друмлинами. Размеры

— от 400 до 2500 м в длину, от 150 до 400 м в ширину, от 5 до 45 м в высоту. Конец друмлина, обращенный навстречу движению льда, более тупой и высокий, противоположный конец несколько уже и значительно положе.

Образование друмлин обусловлено обработкой движущимся льдом уже отложенного моренного материала, т. е. они представляют сложную экзарационно-аккумулятивную форму. Первичные неровности, из которых образуются друмлины, возникают при резко неравномерном распределении обломочного материала в толще льда. Важную роль в этом могут играть многочисленные в краевых частях ледников крупные зияющие продольные трещины, в которые выдавливается льдом и сносится талыми водами обломочный материал, а также резкие выступы ложа, за которыми происходит скопление обломков.

•Краевые или конечные морены образуются при длительном стационарном положении края ледника, вдоль его границы. Такое положение возникает, когда при данных климатических условиях количество притекающего льда равняется количеству стаивающего. В этом случае ледник, продолжая транспортировать обломочный материал, сгруживает его у своей окраины, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше скопится обломочного материала. Краевые морены формируются в условиях сочетания интенсивного стаивания льда, обуславливающего большую роль талых ледниковых вод, и активного поступательного движения льда, теряющего в краях ледника свою пластичность и движущегося как жесткий массив. Напорное движение льда имеет важнейшее значение в образовании краевых морен, многие из которых представляют собой крупные гляциодислокации. Процесс этот осложняется осцилляциями — мелкими колебаниями края ледника, связанными с изменениями климата. При отступании ледника перед его краем накапливаются различные водно-ледниковые отложения, при наступании они либо перекрываются снова мореной, либо смещаются напором льда, образуя надвиговые чешуи в теле морены.

•Важную роль играют крупные трещины, продольные и поперечные к краю ледника. Промытые талыми водами,

они образуют большие щели и колодцы в теле ледника, заполняемые затем обломочным материалом. Выделяются два типа краевых морен — насыпные и напорные. И те, и другие образуются в процессе длительного сгруживания моренного материала у края ледника. Важной особенностью их отложений является существенная роль талых ледниковых вод в их образовании. Потоки талых вод, промывая собственно ледниковые отложения, выносят более мелкий материал, обогащая морену крупными обломками. Поэтому в составе краевых морен преобладают

грубые гравийные пески, насыщенные галькой и валунами. Насыпные морены формируются при преобладающей роли вытаивания материала, приносимого ледником. Напор льда лишь осложняет их строение. В поперечном разрезе выделяются две фации — внутренняя, переходная к основной морене, отличающаяся еще значительным содержанием суглинистого материала, и внешняя, хорошо промытая.

•Напорные морены образуются при смещении отложенного материала напорным движением льда. В составе этих морен, кроме ледниковых и водно-ледниковых отложений, могут участвовать и пакеты, линзы коренных пород, срезанные ледником, и вся толща оказывается сильно деформированной. Мощность краевых морен очень неравномерна, но может достигать 100 м и более.

•В рельефе краевые морены выражены поясами многочисленных, иногда очень крупных холмов с крутыми склонами и протяженных извилистых гряд конечных морен, разделенных перемычками на отдельные звенья. Гряды асимметричны, с более крутыми внутренними склонами. Часто они группируются по две или три, вместе образуя более широкие возвышенности. Относительная высота конечноморенных гряд достигает нескольких десятков метров, иногда более 100 м. В плане характерны изгибы гряд, своей выпуклостью обращенные во внешнюю сторону. Ширина этих поясов достигает 5—60 км. С внутренней стороны к поясу краевых морен примыкает холмисто- западинный рельеф основной морены, а с периферии они окаймляются своеобразным рельефом водно-ледникового происхождения.

•Конечные морены имеют важнейшее историко-геологическое значение. Они отмечают границы распространения ледников и стадии их отступания, указывают на эпохи стабилизации климатических условий далекого прошлого.

•В европейской части имеется до пяти крупных конечно- моренных поясов, каждый из которых включает по несколько гряд.

•Ледниково-морские отложения стоят совершенно особняком: среди других генетических типов ледникового ряда, так как представляют собой морские образования. Они встречаются, однако, и на суше, где оказываются либо после регрессии моря, либо в результате выноса льдом при пересечении покровными ледниками морских впадин. Возникновение ледниково-морских отложений связано с шельфовыми ледниками, находящимися на плаву или двигающимися по морскому дну. При нахождении ледника на плаву из него вытаивает материал донной морены и оседает на дне моря, образуя нередко крупные линзовидные пласты, переслаивающиеся с обычными морскими осадками. Моренные суглинки ледниково-морского генезиса отличаются от обычных заметно пониженной уплотненностью. Характерным признаком морены остаются обильные валуны.

•12.1.3. Отложения и рельеф, связанные с водно- ледниковыми процессами, характерны не только для внешней перигляциальной зоны ледникового комплекса. По мере стаивания ледников они формируются на всей их площади, включая и область ледниковой денудации, где они, благодаря своему недавнему образованию, выражены даже наиболее полно и отчетливо.

•Среди водно-ледниковых образований выделяется группа флювиогляциальных отложений и образуемых ими форм рельефа ж группа озерно-ледниковых (лимногляциальных) отложений.

•Флювиогляциальные образования связаны с деятельностью потоков талых ледниковых вод и поэтому обнаруживают некоторое сходство с аллювием. Эти образования подразделяются на внутри- и приледниковые (озы и камы) и внеледниковые (зандровые пески). К той и другой подгруппам относятся также флювиогляциальные суглинки.