Министерство образования и науки Российской Федерации

БИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального

Образования «Алтайский государственный технический университет имени

И.И. Ползунова»

Кафедра МСИА

Реферат

Классификация приборов: измерительные, следящие, информационные, управления.

Выполнили:

студенты гр. ИИТ-01 Пушилин А. А.

ИИТ-02 Миронович В. В.

Руководитель:

доцент Сыпин Е. В.

Бийск 2004

Содержание

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

стр. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Введение

Современная информационная техника — крупнейший раздел технической кибернетики — дисциплины, изучающей общие закономерности процессов целесообразного управления, получения и преобразования информации в технических устройствах.

Информационная техника имеет колоссальное и непрерывно возрастающее значение в жизни человечества. Она решает огромный круг задач, связанных главным образом со сбором, переработкой, передачей, хранением, поиском и выдачей разнообразной информации человеку или машине.

В соответствии, с основными функциями информационной техники выделяются следующие ее ветви:

- вычислительная техника,

- техника передачи информации (связи),

- техника хранения и поиска информации,

- измерительная информационная техника.

Каждая из этих основных ветвей информационной техники имеет свои особенности, принципы построения технических устройств. В то же время они объединяются общими теоретическими основами, которые интенсивно формируются и совершенствуются в настоящее время.

Как правило, получение всего объема измерительной информации и ее обработка (иногда по довольно сложным алгоритмам) должны выполняться за ограниченное время. Если эти функции возложить на человека, вооруженного лишь простейшими измерительными и вычислительными устройствами, то в силу физиологических ограничений он, даже при весьма значительной тренировке, не сможет их выполнять. Решение этой проблемы путем увеличения обслуживающего персонала не всегда возможно, а там, где это возможно, в большинстве случаев экономически невыгодно. Уместно заметить, что из-за опасных условий эксперимента или вредности технологического процесса участие человека-оператора может быть вообще недопустимым.

Таким образом, перед измерительной техникой была поставлена проблема создания новых средств, способных разгрузить человека от необходимости сбора и обработки интенсивных потоков измерительной информации. Решение этой проблемы привело к появлению нового класса средств измерения — измерительных систем (ИС), предназначенных для автоматического сбора и обработки измерительной информации.

Аналогично можно проследить развитие других средств измерительной информационной техники, приведшее к необходимости создания кроме ИС также систем автоматического контроля (САК), технической диагностики (СТД), опознания образов (СОО).

Перечисленные выше системы получили название измерительных информационных систем (ИИС) (иногда их называют информационно-измерительными, измерительно-вычислительными системами или комплексами, системами сбора и обработки измерительной информации и т. п.) [ ].

Информационно-измерительные системы— это совокупность технических средств в блочно-модульном исполнении, объединенных общим алгоритмом функционирования, обладающая нормированными (т. е. заданными для определенных условий эксплуатации) метрологическими характеристиками и предназначеннаядля получения измерительной информации непосредственно от объекта(исследования или управления,), ее преобразования, передачи, хранения, обработки и выдачи в виде, удобном для восприятия оператором или для передачи на более высокий уровень иерархии (например, для ввода в систему автоматического управления).

Измерительные приборы обладают ограниченными функциональными возможностями. Они, как правило, выполняются одноканальными и в редких случаях предусматривают простейшую обработку информации.

Измерительные устройства в системах управления служат для восприятия первичной информации о состоянии управляемого объекта и преобразовании ее в сигналы, удобные для их последующей переработки в сигналы управления.

В современных системах управления измерительные устройства часто представляют собой сложные системы, содержащие ряд преобразователей, усилителей, корректирующих цепей следящих систем и вычислительных устройств.

Задача разработки систем автоматического регулирования и систем управления состоит в том, чтобы, располагая некоторыми априорными сведениями об объекте и заданными требованиями к свойствам всей системы в целом (точности, надежности, коэффициенту усиления по мощности и т. д.), выбрать технические средства (а в случае необходимости сформулировать технические условия на разработку новых средств автоматики) и составить схему системы, обеспечивающую реализацию этих требований. Поэтому при выборе устройств, образующих систему управления, последние должны рассматриваться во взаимодействии друг с другом, а вся система в целом — обладать заданными свойствами.

Управляющие функций системы автоматизации – это: определение рационального режима ведения технологического процесса; формирование и передачу на входы исполнительных устройств управляющих воздействий, обеспечивающих реализацию выбранного режима; выдачу оператору рекомендаций по управлению технологическим процессом.

Информационные функций системы автоматизации – это: измерение (непрерывное, периодическое и по вызову); оперативное отображение и регистрацию значений технологических параметров и показателей состояния оборудования; обнаружение, оперативное отображение, регистрацию и сигнализацию отклонений значений технологических параметров и показателей состояния оборудования от установленных пределов; контроль, отображение, регистрацию и сигнализацию срабатывания блокировок и защит; оперативное отображение и регистрацию результатов математических и логических операций, выполняемых комплексом технических средств (ТС) системы.

В состав управляющих систем входят различные технические средства, которые можно подразделить на следующие четыре основных класса:

- для восприятия и первичного преобразования информации;

- для передачи и представления информации;

- для переработки информации;

- для получения управляющих воздействий.

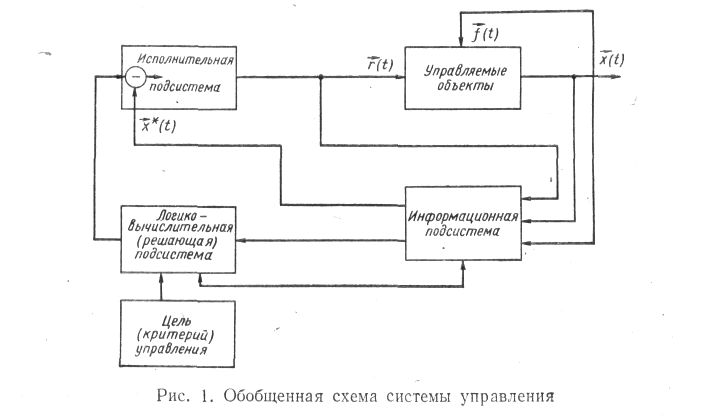

К средствам, предназначенным для получения, сбора и преобразования первичной информации о внешних и внутренних условиях работы управляемых объектов (переменныеf(t) их(t) на рисунке 1), относятся измерительные устройства, чувствительные элементы, датчики, преобразователи, анализаторы, вычислительные устройства для первичной переработки информации.

К средствам для передачи и представленияинформации в форме, удобной для управления, относятся передатчики, каналы связи, кодирующие и декодирующие устройства, преобразователи информации, приемники и т. д.

Совокупность средств, предназначенная для восприятия, передачи и представленияинформации, называетсяинформационной подсистемой(рисунок 1).

Основная функция средств переработки информации состоит в выработке решений, необходимых для достижения цели управления на основе имеющейся в распоряжении информации. Эти решения могут реализоваться в форме управляющих или задающих сигналов.

К техническим средствам для переработки информации относятся вычислительные машины и устройства. Совокупность средств, предназначенная для переработкиинформации, называетсялогико-вычислительной подсистемой.

Средства для формирования управляющих воздействий осуществляют непосредственное управление объектами в соответствии с целью управления. Они образуют исполнительную подсистему.

Рисунок 1 – Обобщенная схема системы управления

Техническими средствами для использования информации обычно являются сервомеханизмы автоматических регуляторов и следящих систем.

Итак, обобщенную схему системы управления можно рассматривать как состоящую из управляемых объектов и трех подсистем (рисунок 1): информационной, логико-вычислительной, исполнительной.

Системы управления с большим числом взаимосвязанных объектов (или процессов) управления часто называют большими системами управления.

Информационные системы можно подразделить следующим образом:

1) измерительные информационные системы (ИИС), в которых восприятие и сбор информации (обычно в виде физических сигналов) производится чувствительными элементами — приборами;

2) автоматизированные информационные системы (АИС), в которых сбор и ввод информации (обычно в виде документов) осуществляется людьми — операторами.

Системы управления, в которых в процессе принятия оператором решений, обеспечивающих достижение цели управления, участвуют вычислительные машины, называются автоматизированными системами управления (АСУ).

Системы управления, в которых принятие решений осуществляется при помощи логико-вычислительных подсистем без участия оператора, называются системами автоматического управления (САУ).

Системы управления, в которых в процессе их эксплуатации все информационные этапы управления, включая принятие решений или выработку управляющих воздействий, производятся без участия человека, выполняющего лишь вспомогательные функции наблюдения, — называются системами автоматического управления (САУ).