- •17.1 Резонансный усилитель с одночастотным контуром

- •17.2 Многокаскадные резонансные усилители

- •17.3 Усилители мощности

- •17.4 Однокаскадный транзисторный усилитель мощности,

- •17.5 Двухтактные выходные усилители мощности

- •17.6 Бестрансформаторные усилители мощности

- •18.1 Принцип работы lc-генераторов

- •18.2 Генератор с индуктивной обратной связью

- •18.3 Условия самовозбуждения

- •18.4 Стационарный режим работы автогенератора

- •18.5 Трехточечные lc-генераторы

- •18.6 Стабилизация частоты колебаний генераторов

- •18.7 Схемы кварцевых генераторов

- •Лекция №19 основы импульсной техники

- •19.1 Импульсные генераторы

- •19.2 Ключевой режим работы транзистора

- •19.3 Простейший транзисторный ключ

- •19.4 Переходные процессы в транзисторном ключе

- •19.5 Разновидности транзисторных ключей

- •19.6 Транзисторный ключ в элементах

- •19.7 Транзисторный ключ в элементах

- •20.1 Триггеры

- •20.1.1 Симметричный триггер

- •20.2 Мультивибраторы

- •20.2.1 Ждущие мультивибраторы

- •20.3 Генераторы линейно изменяющихся напряжений

- •20.3.1 Схема генератора линейного напряжения

- •20.4 Импульсные генераторы на основе операционных

- •21.2 Электронные реле

- •21.3 Электронные реле времени

- •Лекция №22 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры

- •22.1 Общие требования к источникам питания

- •22.2 Выпрямители

- •22.3 Сглаживающие фильтры

- •22.4. Стабилизаторы

- •Литература

- •Конспект лекций

- •Часть 1. Электроника

21.2 Электронные реле

П риведем

схему простейшего электронного реле

(рисунок 21.1).

риведем

схему простейшего электронного реле

(рисунок 21.1).

Напряжение Eсмобеспечивает закрытое состояние транзистора в отсутствии сигнала (подается через резистор R2на базу транзистора VT), то есть отрицательный потенциал базы относительно эмиттера при всевозможных неблагоприятных условиях. Для надежного запирания:

![]() ,

,

где Iкб0max- обратный ток в базе закрытого транзистора.

Обычно напряжение Eсмпо абсолютному значению выбирают из условия:

|Eсм|=(0,1… 0,3)|Ек|.

Подадим на вход системы сигнал в виде ступеньки отпирающего напряжения, равного +Е. Транзистор отпирается, и в базовой цепи скачком возникает ток:

![]() .

.

Этот базовый ток вызывает появление коллекторного тока. Коллекторный ток скачком вырасти не может из-за инерционных свойств транзистора и обмотки реле. Если пренебречь инерционностью транзистора, то коллекторный ток нарастает по экспоненциальному закону:

![]() ,

,

где

![]() ,

,

и соответственно стремится к величине Iбh21Э.

Если Iбh21Э<Ek/rобм, то значениеIб h21Эопределяет рабочий ток реле.

При Iбh21Э >Ek/rобм транзистор входит в режим насыщения, и рабочий ток реле равен коллекторному току насыщения:

Iраб=Iки=Ek/rобм.

Когда ток при своем нарастании достигнет величины Iсраб, начнет двигаться якорь, и черезτДВ его контакты займут рабочее положение.

Положим в формуле для ik(t)=Iсраб:

![]() .

.

Откуда определяется время tтрог:

![]() .

.

Учитывая, что ДВ=0,4 …1,0tтрогможно найти времяtсраб:

![]() .

.

В момент снятия управляющего напряжения Eчерез базу транзистора протекает обратный ток:

![]() ,

,

способствующий быстрому запиранию транзистора.

При уменьшении коллекторного тока до значения Iотпреле возвращается в исходное состояние.

При выборе транзистора необходимо учитывать, что напряжение на коллекторе закрытого транзистора может существенно превышать Екиз-за ЭДС обратного выброса, возникающей при запирании транзистора и направленной согласно сЕк. Этот обратный выброс устраняется диодом VD, который отпирается, если напряжение на коллекторе превыситЕки шунтирует обмотку реле. Электронное контактное реле позволяет существенно уменьшить мощность управления, однако его быстродействие ограничивается временами срабатывания и отпускания электромеханических реле, являющегося его составной частью. Поэтому в быстродействующих системах автоматического управления применяются, как правило, бесконтактные электронные реле, например триггер Шмидта.

21.3 Электронные реле времени

Существует множество конструктивных и схемных методов замедления времени срабатывания (получение времени выдержки) электронных реле. Наиболее широко распространены конденсаторные реле времени, благодаря малым габаритам, надежности, простоте изготовления и малой стоимости. В таких реле задержка обеспечивается с помощью интегрирующих RC-цепей с большой постоянной времени. Схема простейшего конденсаторного реле времени с включенным конденсатором параллельно обмотке электронного реле приведена на рисунке 21.2.

Недостаток такого включения: сложная зависимость времени задержки от индуктивности обмотки Lобм. В такой схеме возможно возникновение нежелательных колебаний, так как элементыrобм,LобмиСобразуют колебательный контур.

Для исключения возможности возникновения периодических колебаний необходимо выполнение условий:

.

.

Отсюда следует, что емкость С необходимо выбирать большой.

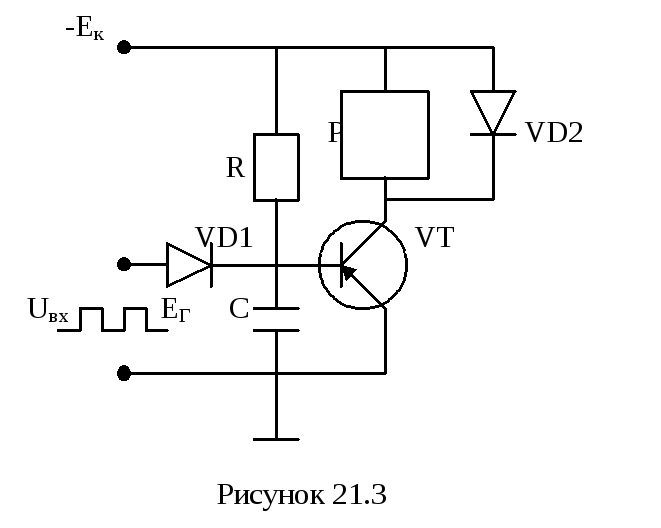

Д ля

устранения этих недостатков осуществляют

развязку интегрирующих входов RC-цепей

и обмотки реле с помощью электронных

схем. В таких реле времени, называемых

электронными, время выдержки определяется

в основном процессами заряда и разряда

конденсатора. Схема простейшего реле

времени приведена на рисунке 21.3.

ля

устранения этих недостатков осуществляют

развязку интегрирующих входов RC-цепей

и обмотки реле с помощью электронных

схем. В таких реле времени, называемых

электронными, время выдержки определяется

в основном процессами заряда и разряда

конденсатора. Схема простейшего реле

времени приведена на рисунке 21.3.

В исходном состоянии на входе действует положительное напряжение Uвх=+Ег. За счет этого диод VD1 находится в открытом состоянии, а транзистор VT закрыт. Ток через транзистор не протекает, соответственно нет тока и в обмотке реле. Конденсатор С заряжен до напряжения Ег.

Что произойдет, если мы изменим полярность входного сигнала, то есть подадим отрицательный сигнал? Диод VD1 запирается, так как выходное напряжение скачком изменяется на 2Ег, а напряжение на конденсаторе С измениться скачком не может. При запирании входного диода VD1 входной источник отключится от схемы реле, и конденсатор С начнет разряжаться с постоянной времени выдержкиτвыд=RC (сопротивление закрытых диодов много больше R). Напряжение на конденсаторе меняется по закону

![]() ,

,

стремясь при t→∞ к -Ек.

В момент времени t2направление Ucдостигает нулевого уровня, и эмиттерный переход открывается (так как внутреннее сопротивление эмиттерного перехода мало и UБЭ=0), таким образом, напряжение Ucфиксируется на значении Uc=0, и через базу протекает ток:

![]() .

.

Этот базовый ток вызывает протекание коллекторного тока

![]()

и срабатывание реле, если Ik >Iсраб.

Таким образом, в рассматриваемой схеме время выдержки определяется интервалом t1-t2(рисунок 21.4). Если мы начнем отсчет в момент времениt1=0 и полагаем, что в формуле дляUc(t):Uc(t2)=0;t=t2=tвыд, получим:

![]() .

.

Если с момента t3вновь изменить полярность входного напряжения, то откроется диод VD1. Ток базы транзистора вновь скачком изменится (упадет) отIБ' до

![]()

и изменит свое направление при

![]() ,

,

г деRГ,rпр- внутреннее сопротивление источника

и сопротивление открытого диода.

деRГ,rпр- внутреннее сопротивление источника

и сопротивление открытого диода.

Ток коллектора уменьшается со скоростью переходного процесса запирания транзистора, и при IК=Iотпконтакты реле возвращаются в исходное состояние.

После запирания конденсатор заряжается до +EГс постоянной времени восстановления:

![]() ,

,

так как обычно Rмного большеRГ+rпр.

Зная постоянную времени τвосст, находим время восстановления:tвосст=2,3τвосст (это промежуток времени между 0,1Е и 0,9Е). Для получения больших времен выдержки необходимо увеличитьRиC.

Обычно используют составной транзистор для обеспечения максимального сопротивления:

![]() ,

,

где h21Э1,h21Э2 - коэффициенты усиления отдельных транзисторов.