Горные машины

.pdf

§ 3. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫРАБОТОК

Работы по сооружению канав отличаются высокой трудоемкостью и себестоимостью, низкой производительностью. В определенной мере это объясняется тем, что свыше 60 % всего объема работ выполняется в процессе съемки или поисков, т. е. в начальной стадии разведочных работ, и связано с целым рядом организационных трудностей: незначительной концентрацией объемов в пределах одной партии (около 3…5 тыс. м3 на одну условную геологическую партию), труднодоступностью объектов и сезонным характером работы на них. На трудоемкость и стоимость сооружения канав оказывают влияние также физико-механические свойства пород, природные и климатические факторы.

Свыше 80 % канав сооружается в породах категорий I–V. Углубка в коренные породы составляет 0,2…0,3 м (6–17 %) объема канав. Значительный объем работ по сооружению канав (35 %) выполняется в мерзлых породах северных и горных районов страны. В залесенной местности сооружается около 76 % канав.

Ручной способ сооружения канав находит применение при сравнительно небольших объемах канавных работ и обычно небольшой глубине канав (в малосвязных и мягких породах). Выемка породы осуществляется при помощи штыковых и подборочных лопат. Рыхление породы может производиться кирками, ломами, пневмолопатами, пневмоломами, отбойными молотками. В породах категории V рыхление производят с помощью ВВ (комбинированный способ).

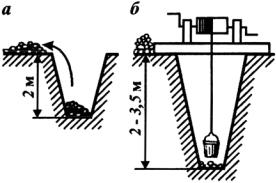

При глубине канавы до 2 м порода выбрасывается из забоя непосредственно на поверхность (рис. 76, а), а при глубине более 2 м породу выбрасывают с перекидкой. Крепь канавы в местах установки полков усиливают, а сами полки ограждают бортами из досок высотой не менее 0,15 м. Выработке придают ступенчатую форму и оставляют берму шириной не менее 0,5 м. Выемка породы ведется слоями на глубину лопаты на всю длину канавы или ее участка. Расстояние между рабочими 3…6 м.

Рис. 76. Подъем породы из канав

211

При сооружении глубоких канав порода на поверхность может также выдаваться в бадьях ручным воротом (рис. 76, б) или различными механизмами.

При сооружении канав в неустойчивых породах должно применяться сплошное крепление бортов. В местах прохода через канавы должны устраиваться мостки с перилами (ширина мостков 0,8 м, высота перил 1,2 м).

Спуск людей в канавы глубиной более 1,5 м разрешается только по лестницам или трапам с перилами или по специально оборудованному пологому спуску.

В мерзлых породах канавы сооружают вручную. Грунт предварительно оттаиваетсяспоследующимпроведениемвыработкиобычнымспособом.

Землеройные машины обеспечивают сооружение разведочных канав и траншей в талых рыхлых породах без их предварительного рыхления, а также в многолетнемерзлых и скальных породах, предварительно разрыхленных с помощью взрывных работ.

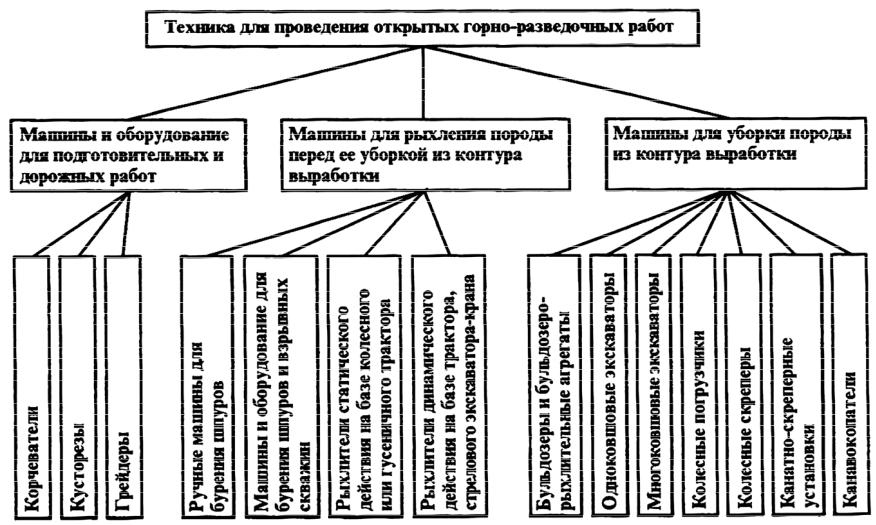

При сооружении канав и траншей используются бульдозеры, экскаваторы, скреперные установки, канавокопатели и пр. (рис. 77).

Бульдозеры могут быть использованы на участках, доступных пневмоколесному и гусеничному транспорту, т. е. в условиях равнинной и горной местности с продольными уклонами не более 30°. С их помощью сооружают разведочные канавы и траншеи в породах категорий I–V, а также в многолетнемерзлых и скальных породах после их предварительного рыхления. В настоящее время используют бульдозеры, техническая характеристика которых приведена в табл. 23.

Технологическая схема сооружения разведочных канав и траншей бульдозерами выбирается в зависимости от рельефа местности, длины, глубины и взаимного расположения выработок. Обычно выработки длиной до 50 м и глубиной до 3 м сооружают с выдачей породы в отвал, расположенный в противоположном торце выработки, или в боковые выезды.

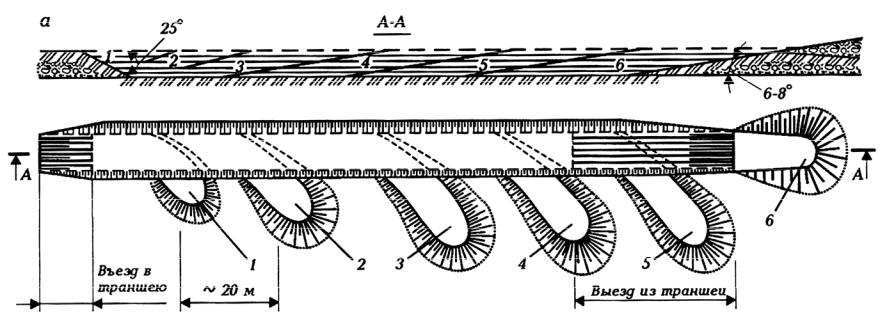

Сооружение канав длиной более 50 м, расположенных под углом к направлению склона местности, осуществляется по схеме с расположением породных отвалов в направлении понижения склона (рис. 78, а).

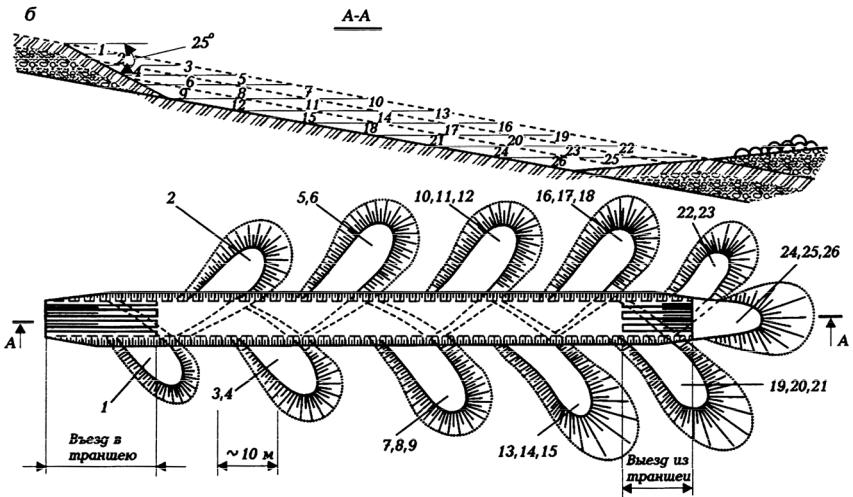

При сооружении длинных канав и траншей вдоль склона или на горизонтальной местности породные отвалы располагают, как правило, с обеих сторон выработки (78, б).

При глубине канав свыше 3 м и значительной их длине бульдозерные работыцелесообразновыполнятьвследующемпорядке. Вначалесооружают секцию выработки определенной длины, расположенную в конце канавы. Порода из этой секции транспортируется бульдозером в торцовый отвал. Затем производятся углубка в коренные породы и опробование пройденной секции. После этого начинают сооружение следующей секции. Причем породнаямассатранспортируетсявранеепройденнуюсекциюит. д.

212

213

Рис. 77. Классификация техники и оборудования для проведения открытых горно-разведочных выработок на россыпях

91

214

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 23 |

||

Параметры |

|

|

Бульдозеры |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Д3-18 |

Д3-19 |

Д3-54С |

Д3-25 |

Д3-90С |

Л3-27С |

Д3-34С |

|||

|

|||||||||

|

|

|

|

(Д-275А) |

(Д-521) |

|

|

|

|

Длина отвала, м |

3,94 |

3,06 |

3,20 |

4,43 |

– |

3,30 |

|

4,54 |

|

Высота отвала, м |

1,1 |

1,1 |

1,2 |

1,2 |

– |

1,10 |

|

1,20 |

|

Максимальный |

1,05 |

1,0 |

0,85 |

0,90 |

0,89 |

0,90 |

|

0,84 |

|

подъем отвала, м |

|

|

|

|

0,34 |

|

|

|

|

Максимальное |

0,35 |

0,4 |

0,37 |

0,30 |

0,50 |

|

0,40 |

||

опускание отвала, м |

|

|

|

|

130Г |

|

|

|

|

Тип трактора |

Т-100 МГП |

Т-100МГП |

Т-100МГП |

Т-180 |

130Г |

ДЭТ-250 |

|||

Скорость рабочего |

– |

– |

2,36 |

– |

– |

3,00 |

|

2,30 |

|

хода, км/ч |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Основные размеры |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

с трактором, м: |

5,50 |

6,12 |

|

7,0 |

5,18 |

|

|

|

|

длина |

5,3 |

5,40 |

|

7,04 |

|||||

ширина |

3,94 |

4,0 |

3,2 |

4,43 |

3,20 |

3,20 |

|

4,54 |

|

высота |

3,06 |

3,06 |

3,04 |

2,83 |

– |

– |

|

– |

|

Производительность, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(м3/смену) при перемещении |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

породы, м: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

1000 |

– |

– |

– |

– |

880 |

|

– |

|

20 |

700 |

– |

– |

– |

– |

580 |

|

– |

|

30 |

450 |

– |

– |

– |

– |

405 |

|

1250 |

|

75 |

280 |

– |

– |

– |

– |

200 |

|

730 |

|

Масса бульдозера, т |

13,9 |

17,1 |

13,78 |

19,32 |

13,75 |

15,88 |

|

31,38 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

92

215

Рис. 78. Сооружение канав длиной более 50 м: а, б – очередность формирования отвала при одностороннем и двухстороннем их расположении; 1–26 – нумерация отвалов

93

216

Рис. 78. Продолжение

94

Сменная производительность бульдозера при резании и перемещении грунта на расстояние до 50 м:

P = |

|

|

|

60VTckи |

|

|

|

, |

||

t |

y |

+ L /υ |

+ L /υ |

2 |

+t |

0 |

+ L /υ |

3 |

||

|

|

з 1 |

n |

|

д |

|

||||

гдеV – объемгрунта(разрыхленной породы), перемещаемый впередиотвала за один раз, м3; Тс – продолжительность смены, ч; kи – коэффициент использования бульдозера во времени; ty = 10…20 с – время установки отвала (подъем и опускание); Lз, Lп, Lд – длины пути заполнения отвала, пути перемещения грунта и пути движения без груза (Lд ≈ Lз + Lп), м; υ1, υ2, υ3 – скорости при наборе грунта, перемещении и холостом ходе, равные, соответственно, скоростям при I, II, III передачах трактора, м/с; t0 = 5…10 с– времянапеременунаправлениядвижения.

Объем грунта, перемещаемого впереди отвала за один прием:

V = bhkп ,

2kp tgϕ

где b – длина отвала, м; h – высота отвала, м; kп = (1 … 0,005) Lп – коэффициент, учитывающий потери грунта; kр – коэффициент разрыхления грунта (для грунтов kр = l,25… l,3; для скальных разрыхленных пород kр = l,3…2); φ – угол естественного откоса грунта.

При перемещении грунта под уклон или на подъем объем грунта, перемещаемогобульдозером, умножаетсянакоэффициент, учитывающийуклон.

Сооружение каналов с использованием бульдозеров широко используется в геологоразведочных экспедициях ПГО «Севвостгеология», «Иркутскгеология», «Якутскгеология» и др.

В экспедициях объединения ПГО «Севвостгеология» достаточно много канав сооружается поперек склонов (канавы однобортные). Порода предварительно разрыхляется взрывом ВВ, а затем бульдозером удаляется за пределы канавы. Зачистка канавы производится вручную.

Основной недостаток сооружения канав бульдозером заключается в том, чтоихфактические размерыпревышаютпроектныевдваразаиболее.

Для сооружения разведочных канав применяют серийно выпускаемые одноковшовые и траншейные экскаваторы.

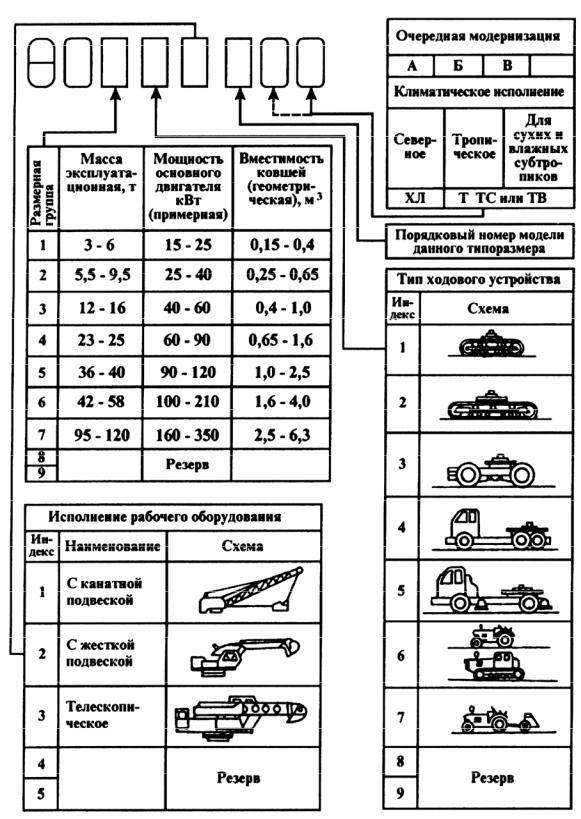

Индексация одноковшовых экскаваторов приведена на рис. 79. Экскаваторы классифицируются по признакам:

•циклического и непрерывного действия;

•по конструкции рабочего органа – ковшовые, скребковые, фрезерные;

•по конструкции ходового оборудования – гусеничные, пневмоко-

лесные, железнодорожные, шагающие, плавучие;

217

|

|

3…6 |

|

|

|

|

|

15…25 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,15…0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

5,5…9,5 |

|

|

|

|

|

25…40 |

|

|

|

|

|

|

0,25…0,65 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12…16 |

|

|

|

|

|

40…60 |

|

|

|

|

|

|

0,4…1,0 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

23…25 |

|

|

|

|

|

60…90 |

|

|

|

|

0,65…1,6 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

36…40 |

|

|

|

|

90…120 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1,0…2,5 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

42…58 |

|

|

|

100…210 |

|

|

|

|

|

1,6…4,0 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

95…120 |

|

|

|

160…350 |

|

|

|

2,5…6,3 |

|

|||||||||

Рис. 79. Структура индексации одноковшовых экскаваторов

218

•по силовому оборудованию: дизельные, электрические, комбинированные (дизель-гидравлические, дизель-электрические);

•по назначению: строительные малой мощности (вместимость ковша 0,06…1,75 м3); средней мощности – 2,3 м3; большой мощности – 3,25…6 м3 и карьерные малой мощности с ковшом вместимостью 2,0…3,2 м3; средней мощности – 4…8 м3; большой мощности – 12,5…20,0 м3 и сверхмощные – 20 м3 и более;

•по напорному механизму: с реечным и канатным напорным механизмом.

Технические и эксплуатационные качества одноковшовых экскава-

торов позволяют использовать их на равнинных участках и слабогористой местности при сооружении канав в породах категорий I–IV.

Техническая характеристика одноковшовых экскаваторов приведена в табл. 24.

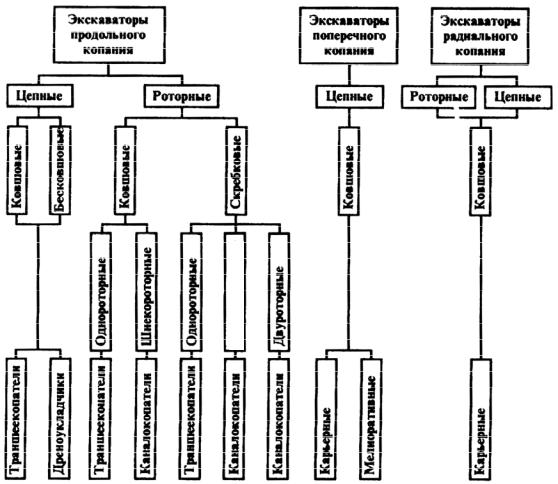

Плужно-роторные

Рис. 80. Классификация экскаваторов непрерывного действия

219

220

Параметры

Вместимость ковша, м3

Привод

Мощность, кВт

Сменное рабочее оборудование

Ходовое устройство

Скорость передвижения, км/ч

Преодолеваемый уклон пути, градус

Число видов сменного рабочего оборудования

Масса экскаватора с основным оборудованием, т

ЭО-2621А

0,25–0,65

44

–

Пневмоколесное

19

10

6

5,7

Таблица 24

ЭО-3322Б |

Э-5015А |

ЭО-4321 |

МТП-71 |

ЭО-4121 |

ЭО-3311Г |

ЭО-3211Г |

Э-652В |

|

Э 0-3322В |

ЭО-4221 |

(Э-304Г) |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,4–1,0 |

1,0–2,5 |

0,65–1,6 |

0,65–1,6 |

0,65–1,6 |

0,4–1,0 |

0,25–0,65 |

1,0–2,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гидравлический |

|

|

|

Механический |

|

||

55 |

– |

73,6 |

60–90 |

60–90 |

36,8 |

36,8 |

55–60,3 |

|

|

|

|

|

|

Прямая об- |

Обратная |

Прямая и |

|

|

|

|

|

|

лопата, |

обратная |

||

– |

– |

– |

– |

– |

ратная ло- |

драглайн, |

лопата, |

|

пата, драг- |

кран, бо- |

драглайн, |

||||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

лайн |

ковой |

грейфер, |

|

|

|

|

|

|

|

драглайн |

кран |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пневмоко- |

Гусенич- |

Пневмо- |

Гусеничное |

Гусенич- |

Пневмоко- |

|

|

|

повышен- |

Гусеничное |

|||||||

лесное |

ное |

колесное |

нойпрохо- |

ное |

лесное |

|||

|

|

|||||||

|

|

|

димости |

|

|

|

|

|

19,5/22 |

1,9 |

19,5 |

1,72 |

2,9 |

1,45; 3,98; |

1,15-1,27 |

1,7 |

|

6,46; 16,9 |

2,67-2,42 |

3,01 |

||||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

22 |

23 |

22 |

22 |

22 |

22 |

22 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

– |

5 |

– |

– |

3 |

4 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14,5 |

11,6 |

19,2 |

22,7 |

22,4 |

12,4 |

12,37 |

21,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

91