Горные машины

.pdf

Рис. 71. Ствол разведочной шахты с поперечным сечением прямоугольной формы: 1, 6 – вентиляционная и водоотливные трубы; 2 – клеть; 3 – электрические кабели; 4, 5 – трубы для водоснабжения сжатого воздуха

Площадь поперечного сечения в проходке равна площади сечения в свету плюс площадь выработки, занимаемой крепью.

Возможны варианты другого расположения оборудования и коммуникаций в стволе.

§ 4. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК

Способы проведения горно-разведочных выработок зависят от фи- зико-механических свойств горных пород, их обводненности и устойчивости кровли и боков (стенок).

В зависимости от устойчивости обнажений горных пород в выработке различают проведение выработок в устойчивых породах обычным способом и в неустойчивых породах (сыпучих, плывунах, сильнообводненных), т. е. в сложных горно-геологических и гидрогеологических условиях, специальными способами.

Обычным способом проводят выработки в однородной крепкой или мерзлой породе, в однородной мягкой породе и в неоднородных породах.

201

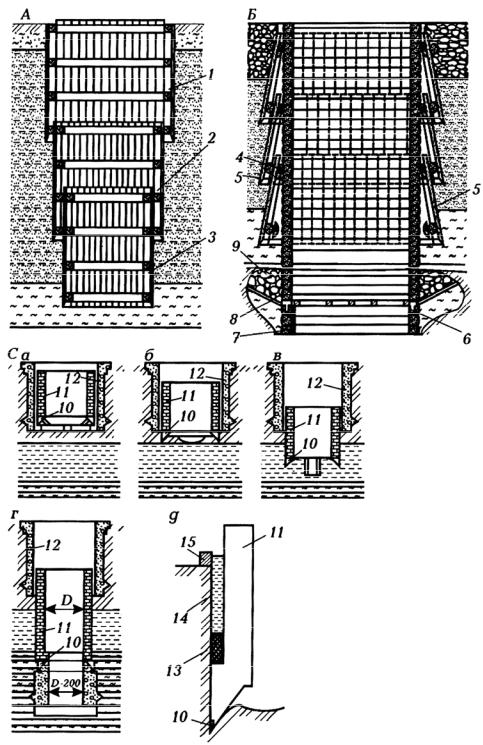

Рис. 72. Проведение вертикальных выработок с использованием: А – прямой;

Б – косой забивной; С – опускной крепи; 1–3 – посады шпунтов; 4 – венцы деревянной крепи; 5 – деревянный шпунт; 6 – водосборный венец крепи;

7 – водоспускная труба; 8 – доски; 9 – бутовый камень или галечник; а–г – последовательные стадии опускания крепи; 10 – режущий башмак; 11 – стены опускной крепи; 12 – крепь устья ствола; д – схема устройства

тиксотропной рубашки; 13 – замок; 14 – тиксотропный раствор; 15 – форшахта

202

Из специальных способов можно выделить следующие (рис. 72).

1.Проведение выработок с применением забивной крепи (прямой или косой).

Работы выполняют в следующем порядке.

В устойчивых сухих породах выработку проходят обычным способом. Проведение выработки приостанавливают за 0,5…0,7 м до водонасыщенного пласта. Укладывают деревянные направляющие венцы (в стволах круглой формы укладывают направляющие кольца, изготовленные из швеллерных профилей № 18–20). Направляющие венцы центрируют по отвесу и проверяют по уровню.

В промежуток между направляющими венцами забивают шпунтыдоски с заостренными внизу концами. Иногда заостренные концы снабжают металлическими башмаками (рис. 72, А).

При применении косой забивной крепи (рис. 72, Б) деревянные шпунты устанавливают не вертикально, а под углом 70–75° к горизонту. Поэтому площадь сечения ствола (шурфа) с глубиной не уменьшается. Порядок производства работ при этом способе, а также требования в отношении материалов для изготовления шпунтов такие же, как и при применении вертикальной забивной крепи, только размеры промежуточных венцов принимают больше из-за наклона шпуров. Длина шпуров косой забивной крепи составляет 1,2…1,6 м; толщина – 50…75 мм; ширина – 150…308 мм. Недостаток косой забивной крепи – это образование зазора в углах ствола шахты (шурфа), так как при углублении шпунты расходятся.

2.Проведение выработок с применением опускной крепи.

Опускная крепь применяется в водонасыщенных грунтах мощностью не более 10 м и давлением подземных вод до 0,1 МПа. В проходимых грунтах не должно быть валунов с размерами в поперечнике более 10 см. Под водонасыщенными грунтами должен залегать пласт водонепроницаемой горной породы мощностью не менее 3 м. Глубина залегания неустойчивых пород не должна превышать 30 м от поверхности земли.

Опускная крепь может быть круглой, эллиптической или прямоугольной формы. Она состоит из режущего башмака и стенок опускного цилиндра (рис. 72, С). Режущий башмак служит для облегчения погружения опускной крепи в грунт, изготовляется из чугуна или железобетона. На нем возводят стенки опускной крепи, которые могут быть бетонными, железобетонными, чугунными и стальными.

Бетонную опускную крепь применяют при мощности водонасыщенного пласта не более 20 м, при большей мощности применяют железобетонную или металлическую опускную крепь.

203

Большие трудности возникают при строительстве подземных сооружений опускным способом в слоистых, перемежающихся породах различной прочности и залегающих наклонно, а также при наличии в рыхлых породах крупных твердых включений типа валунов. В ряде случаев при больших размерах в поперечном сечении опускные крепи применяют при строительстве подземных сооружений в породах средней крепости.

Для резкого снижения сил бокового трения, препятствующих опусканию сооружения, применяют так называемую тиксотропную рубашку.

Сущность способа опускания в тиксотропной рубашке заключается в применении тиксотропного глинистого раствора, которым заполняют полость между наружной поверхностью сооружения и грунтом, что значительно снижает силы бокового трения, обеспечивает устойчивость грунтовых стен. Полость шириной 10…15 см создается за счет выступа на ножевой части опускного сооружения. Для удержания глинистого раствора на поверхности по периметру опускного сооружения устраивают металлическое или железобетонное кольцо-форшахту. Пространство между наружной поверхностью стены и грунтом по мере опускания сооружения заполняют тиксотропной суспензией. Внизу на уступе ножевой части выполняют специальный замок, препятствующий прорыву раствора внутрь сооружения. Замок выполняют из вязкого материала – глинистой пасты, пакли, пропитанной глинистым раствором, мятой глины с соломенной или камышовой резкой. Иногда замок выполняют из прорезиненной ленты.

3.Проведение выработок с предварительным тампонированием трещин в горных породах.

Тампонированием называют процесс искусственного заполнения полостей и трещин в горных породах водным раствором цемента, глины или расплавленным битумом для преграждения доступа воды или газа в выработку; защиты бетонной крепи от действия агрессивных вод; сохранения источников водоснабжения от иссякания в результате фильтрации воды в выработке и пр. Тампонажный раствор в трещины горной породы нагнетают через скважины, расположенные вокруг выработки. После затвердения раствора образуется водонепроницаемый массив зацементированной горной породы.

4.Проведение выработок с предварительным водопонижением.

Способ водопонижения заключается в искусственном понижении

статического уровня подземных вод в районе расположения ствола с помощью систем взаимодействующих водопонижающих скважин.

Уровень подземных вод можно понизить тремя способами:

1)откачкой воды из системы скважин;

2)спуском воды через скважины в подземные выработки;

204

3)спуском воды в нижележащие водопоглощающие породы через шурфы или скважины. Скважины бурятся вокруг ствола, число их принимают равным 3…5. Скважины оборудуют фильтрами. Их диаметр 200…250 мм.

В угольной и горнорудной промышленности проведение выработок

всложных условиях осуществляют также с предварительным замораживанием пород, бурением стволов и пр.

Контрольные вопросы

1.Параметры горно-разведочных выработок.

2.Формы поперечного сечения горно-разведочных выработок.

3.Принципы определения размеров поперечного сечения выработок (горизонтальных, стволов шахт).

4.Технология проведения выработок в устойчивых породах обычным способом.

5.Проведение выработок с применением забивной крепи.

6.Проведение выработок с применением опускной крепи.

7.Проведение выработок с предварительным тампонированием трещин в горных породах.

8.Проведение выработок с предварительным водопонижением.

205

ГЛАВА 17. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК

§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Коткрытым геологоразведочным выработкам относятся канавы, траншеи, копуши и др.

Канавы сооружают для обнажения из-под рыхлых отложений не только коренных пород или полезных ископаемых, но и при подготовке

запасов по категориям С2, С1, В и А.

Категория С2 – запасы, предварительно оцененные. Условия залегания, форма и распространение тел полезного ископаемого определены на основании геологических и геофизических данных, подтвержденных вскрытием полезного ископаемого в отдельных точках или по аналогии

сизученными участками. Качество полезного ископаемого определено по единичным пробам и образцам или по данным примыкающих разведанных участков.

Категория C1 – запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение в общих чертах условий залегания, формы и строениятелполезногоископаемого, егоприродных типов, промышленных сортов, качества, технологических свойств, а также природных факторов, определяющихусловияведениягорно-эксплуатационныхработ.

Категория В – запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение основных особенностей условий залегания, формы и характера строения тел полезного ископаемого, выявление природных типов и промышленных сортов минерального сырья и закономерности их распределения без точного отображения пространственного положения каждого типа, выяснение соотношения и характера безрудных и некондиционных участков внутри тел полезного ископаемого без точного их оконтуривания, выяснение качества полезного ископаемого и основных факторов, определяющих условия ведения горноэксплуатационных работ.

Категория А – запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей полное выяснение условий залегания, формы и строения тел полезного ископаемого, полное выявление природных типов и промышленных сортовминеральногосырья, выделениеиоконтуриваниебезрудных и некондиционных участков внутри тел полезного ископаемого, полное выяснение качества полезного ископаемого и природных факторов, опреде- ляющихусловияведениягорно-эксплуатационныхработ.

206

Особенно велико значение канав на начальной стадии разведки. Они позволяют определять направление и объем дальнейших работ, дают первичное представление о форме рудного тела и качестве полезного ископаемого.

Наибольший объем канав сооружают при поисково-съемочных работах (75 % объема), когда производится вскрытие коренных пород; при разведочных работах осуществляется вскрытие верхних частей рудных тел и выполняется около 25 % объема канавных работ (15 % при предварительной разведке и 10 % при детальной).

Канава – это горная выработка, искусственно созданная в земной коре и связанная с земной поверхностью, которая имеет незамкнутый контур, значительную протяженность при ограниченной площади поперечного сечения. Траншея отличается от канавы соизмеримостью поперечного сечения и протяженностью. Направление оси канавы определяется целевым назначением. При вскрытии коренных пород канава задается вкрест простирания, при вскрытии рудных тел (при ширине выхода рудного тела не свыше 2 м) – по простиранию, в противном случае – вкрест простирания до пересечения обоих контактов.

По выполняемым задачам и протяженности по полотну канавы делят на две группы: магистральные и прослеживающие (пунктирные). Протяженность магистральных канав от 50 м и до нескольких километров, прослеживающих – определяется протяженностью или мощностью рудного тела.

§ 2. ФОРМА ВЫРАБОТОК

Форма поперечных сечений канав и траншей (рис. 73) зависит от крепости, устойчивости пород, рельефа местности и глубины. В породах связных и устойчивых выработке придается прямоугольная форма с вертикальными стенками.

В малоустойчивых породах канавы и траншеи проводятся трапециевидной формы с наклоном к почве выработки.

Величина откоса стенки канавы, сооружаемой в неустойчивых породах, характеризуется отношением горизонтальной проекции стенки к ее высоте.

Значение величины откоса стенки k можно принимать (при сооружении канав без крепления) в следующих пределах:

Породы ................... |

Сыпучие |

Суглинки |

Плотные глины |

Значение k .............. |

1–0,5 |

0,2 |

0,1 |

207

Рис. 73. Формы поперечного сечения разведочных канав: а – прямоугольная;

б – трапециевидная; в – ступенчатая; г – усеченного профиля; д, е – однобортная (врез); Н – глубина канавы; a, b – ширина канавы соответственно в верхней

и нижней частях; с – ширина бермы; h – высота уступа; β – угол откоса уступа

При глубине канав свыше 2 м (в мерзлых более 3 м) для большей устойчивости выработки стенкам придается ступенчатая форма. Бермы обычно стремятся располагать на границе наносов с коренными породами.

В зависимости от устойчивости пород и глубины канавы ее ширина по поверхности обычно принимается равной 0,9…1,2 м, реже – 1,5 м.

208

Глубина канав изменяется от 0,5 до 5, а иногда до 7 м. Около 90 % всего объема составляют выработки глубиной до 3 м. Основной объем выполняется в интервале глубин 0,6…1,8 м.

Распределение объема канавных работ по глубине:

Глубина, м ........... |

<1 |

1–2 |

2–3 |

>3 |

Объем, % ............. |

65 |

26 |

7 |

2 |

Впоследние годы наметилась тенденция некоторого увеличения средней глубины канав, но до сих пор канавы глубиной 5 м и выше составляют около 6 % объема канавных работ.

Взависимости от рельефа местности канавы могут быть полного профиля (двухбортные при горизонтальном и слабонаклонном рельефе местности), усеченного профиля и даже однобортные (врезы при наклонном рельефе). Ширина канав по полотну 0,5…0,6 м.

Простейшая крепь (рис. 74, а) представляет собой ряды распорок (диаметром от 10 до 15 см), устанавливаемых на разной высоте между бортами канавы. Такую крепь применяют в сравнительно крепких и устойчивых породах при необходимости сохранения канавы на более или менее длительное время. В менее устойчивых породах дополнительными элементами крепи являются опорные стойки (пластины или бруски), между которыми устанавливают распорки (рис. 74, б). При проведении канавы

внеустойчивых породах между бортами выработки и стойками сооружают так называемую затяжку из досок или горбылей (рис. 74, в). Крепь устанавливают обычно на участке канавы, пройденном на всю глубину; после проходки очередного участка последний также закрепляют.

Рис. 74. Конструкции крепи разведочных канав

209

В канавах ступенчатой формы поперечного сечения возводят более сложные конструкции крепи, состоящие из связанных между собой четырехугольных бревенчатых рам. При проведении канав на склоне с углом откоса более 30° крепь борта выработки, расположенного к вершине склона, выводится над уровнем канавы не менее чем на 0,5 м.

После опробования и составления геологической документации канаву ликвидируют, засыпают породой из отвалов, а нарушенную поверхность перекрывают снятыми перед началом проходческих работ породами почвенно-растительного слоя.

Для сооружения разведочных канав в труднодоступных районах применяются малогабаритные переносные скреперные установки МСУ-01 (рис. 75), техническая характеристика которых приведена ниже.

Рис. 75. Скреперная установка: 1 – привод; 2 – скрепер; 3 – концевая опора с растяжками; 4 – отклоняющий блок; 5 – растяжки; 6 – канат

Техническая производительность, м3 ...... |

5,25 |

Вместимость скрепера, м3 ........................ |

0,1 |

Диаметр скрепера, мм ............................... |

650 |

Диаметр барабана лебедки, мм ................ |

220 |

Масса лебедки, кг ...................................... |

132 |

Масса скрепера, кг ..................................... |

162 |

Общая масса установки, кг ....................... |

640 |

Максимальная глубина канавы, м ............ |

3 |

Максимальная длина канавы, м ................ |

55 |

210