Горные машины

.pdfТехническая – производительность машины (м3/ч, м/ч, т/ч и т. д.) при непрерывной ее работе с учетом типоразмера машины в конкретных горнотехнических условиях. Например, для породопогрузочной машины эта производительность будет зависеть от плотности породы, качества ее дробления (кусковатости), влажности, формы развала и других факторов.

Действительная – производительность машины (м3/ч, м/ч, т/смену и т. д.), определяемая для конкретного типоразмера машины не только с учетом фактических горнотехнических условий, но и всех потерь времени по организационным, техническим и технологическим причинам. Например, при бурении шпуров бурильной установкой отключение энергии во время работы вызовет потерю времени по организационной причине, остановка для технического обслуживания установки – по технической, а необходимость выключения бурильных машин при переходе от одного шпура к другим – по технологической.

Эксплуатационная производительность всегда меньше технической. Их соотношение kп = QЭ/QT ≤ 1 называется коэффициентом использования машины по производительности и характеризует степень совершенства технологии и организации работ.

§ 2. СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРНЫХ МАШИН

Защита от производственной пыли. Процесс проведения гор-

норазведочных выработок, особенно подземных, сопровождается пылеобразованием. Наиболее пылеобразующими являются взрывные работы, бурение шпуров пневматическими бурильными машинами, погрузка породы.

Производственная пыль является опасным и вредным производственным фактором. Пыль может оказывать на организм человека фиброгенное (действие пыли, при котором в легких происходит разрастание соединительной ткани, нарушающее нормальное строение и функции органа), токсическое и раздражающее действия. Кроме того, пыль некоторых полезных ископаемых может образовывать в воздухе горных выработок взрывоопасные концентрации.

Поражающее действие пыли во многом определяется ее дисперсностью. Наибольшую опасность представляют аэрозоли с частицами размером 1…2 мкм, а также менее 0,3…0,4 мкм, наиболее глубоко проникающими и задерживающимися в легких.

Вредность производственной пыли связана с ее способностью вызывать профессиональные заболевания легких, в первую очередь пнев-

11

мокониозы. Наиболее тяжелая форма пневмокониоза – силикоз, развивающийся в результате вдыхания пыли, содержащей свободный диоксид кремния. При воздействии пыли силикатов, где диоксид кремния находится в связанном состоянии, возникают силикатозы (асбестоз, талькоз, каолиноз и др.).

Оказывая раздражающее действие, производственная пыль может вызвать профессиональные заболевания (бронхит, пневмонию, бронхиальную астму), снизить защитные свойства организмав.

Пыль, попадая в организм человека, приводит к нарушению здоровья лишь в том случае, если ее количество в воздухе превышает определенную для каждого вещества величину. Для профилактики профессиональных заболеваний установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в зависимости от ее химического состава. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) восьмичасовой работе (но не более 41 ч в неделю) в течение всего рабочего стажа не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Рабочая зона – пространство высотой до 2 м от уровня пола или площадки, на которой находятся места постоянного или временного пребывания работающих.

Состав воздуха в горных выработках должен отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005–88. Снижение поступления пыли в воздух горных выработок при работе горных машин достигают рядом профилактических мер. Например, при бурении шпуров пневматическими перфораторами

взависимости от конкретных условий эффективное пылеподавление обеспечивается интенсивной промывкой буримых шпуров водой, сухим пылеотсосом буровой мелочи из шпура с последующей его очисткой в фильтрующих устройствах, продувкой шпура с увлажнением водой; при погрузке породы пылеподавление достигается обильным смачиванием водой породы, подлежащей погрузке, а также поверхностей выработки

взоне работы.

При расчете параметров вентиляционных систем горных выработок необходимо учитывать, как основной, пылевой фактор, в соответствии с которым скорость движения воздуха по выработкам должна быть не менее 0,35 м/с. При таком режиме проветривания обеспечивается интенсивный вынос тонкодисперсной (наиболее опасной) пыли из выработки.

Наряду с отмеченными общими мерами по предотвращению поступления пыли в воздух горных выработок и очистке его от пыли необхо-

12

димо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Согласно ГОСТ 12.4.034–85 средства индивидуальной защиты делятся на две группы: 1) фильтрующие – обеспечивают защиту в условиях достаточного содержания в воздухе свободного кислорода (не менее 18 %)

иограниченной концентрации вредных веществ; 2) изолирующие – обеспечивают защиту в условиях недостаточного содержания кислорода

инеограниченной концентрации вредных веществ. Для защиты от производственной пыли в горных выработках пользуются средствами индивидуальной защиты первой группы, к которым относятся ШБ-1 («Лепесток»), Ф-62Ш, У-2К, «Астра-2», РП-КМ, РПГ-67, РУ-60М и др.

Защита от производственного шума. Работа горнопроходческих машин сопровождается высоким уровнем шума. В первую очередь к ним относятся бурильные, погрузочные, транспортные машины, а также вентиляторы.

Интенсивность звука оценивают относительными единицами, называемыми децибелами. Орган слуха человека способен различить прирост уровня звука в 1 дБ, что соответствует увеличению звуковой энергии в 1,26 раза, поэтому сравнивая интенсивность двух звуков, например 10 и 20 дБ, необходимо иметь в виду, что в действительности один звук интенсивнее другого в 8 раз.

Весь диапазон воспринимаемых человеческим ухом звуков укладывается в 130…140 дБ. Звук в 150 дБ человеком непереносим.

Всоответствии с ГОСТ 12.1.003–83 нормируемые параметры шума на рабочих местах – уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для ориентировочной оценки шума пользуются его общим уровнем, измеренным по шкале «А» шумомера и называемым уровнем шума в дБА, частотная характеристика которого приближенно соответствует частотной характеристике человеческого уха.

На постоянных рабочих местах допустимый уровень шума составляет 85 дБА.

Кроме непосредственного воздействия на органы слуха, шум влияет на различные отделы головного мозга, изменяя нормальные процессы высшей нервной деятельности. При этом наблюдаются повышенная утомляемость, общая слабость, раздражительность, апатия, ослабление памяти и т. п.

Работа горнопроходческих машин сопровождается уровнем шума, нередко существенно превышающим допустимый. Например, работа пневматических бурильных машин характеризуется уровнем шума в 112…120 дБА, погрузочных – 95…110 дБА, осевых вентиляторов местного проветривания (без глушителей) – 100…105 дБА, скреперных лебедок – 94…96 дБА и т. д.

13

Поэтому необходимо защищать работающих на этих машинах от вредного воздействия шума. Горные машины довольно трудно оснастить эффективными средствами глушения шума, поэтому особое значение приобретают средства индивидуальной защиты. Они позволяют снизить уровень воспринимаемого шума на 10…45 дБА, причем значительно глушится шум в областивысокихчастот, которыенаиболееопасныдлячеловека.

Средствами индивидуальной защиты от шума являются противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи; противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход; противошумные шлемы, каски и костюмы.

Защита от вибрации. Вибрация – это сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом смещении центра тяжести какого-либо тела от положения равновесия, а также при периодическом изменении формы тела, которую оно имело в статическом состоянии.

Анализ производственной вибрации очень сложен, поскольку колебания машин и иного оборудования – не простые гармонические колебания, а часто импульсные, скачкообразные.

Основными параметрами, характеризующими вибрацию, действующую по синусоидальному закону, являются: амплитуда смещения (м) – наибольшее отклонение колеблющейся точки от положения равновесия; колебательная скорость (м/с) – максимальное из значений скорости колеблющейся точки; колебательное ускорение (м/с2) – максимальное из значений ускорений колеблющейся точки; частота (Гц).

При частоте свыше 16…20 Гц вибрация сопровождается шумом. Человек начинает ощущать вибрацию при скорости колебаний, примерно равной 1·10–4 м/с, а при скорости 1 м/с возникают болевые ощущения.

Вибрация может передаваться человеку через руки (локальная вибрация) или опорные поверхности тела стоящего или сидящего человека (общая вибрация). Степень и характер воздействия вибрации на организм человека зависят от ее вида, параметров и направления воздействия. Весьма опасными являются колебания рабочих мест, имеющие частоту, резонансную с колебаниями отдельных органов или частей тела человека. Для большинства внутренних органов собственная частота колебаний примерно равна 6…9 Гц. Для стоящего на вибрирующей поверхности человека имеется два резонансных пика: на частотах 5…12 и 17…25 Гц, для сидящего – на частотах 4…6 Гц.

Длительное воздействие вибрации приводит к различным нарушениям здоровья человека и в конечном счете – к «вибрационной» болезни.

Нормируемые параметры вибрации производственного оборудования – это среднеквадратичные скорости и уровень скорости колебаний по горизонтали и вертикали в октавных полосах со среднегеометриче-

14

скими частотами 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500 и 1000 Гц. Для каждой ок-

тавной полосы устанавливаются предельно допустимые действующие значения скорости колебаний (м/с) и уровни (дБ) относительно опорной виброскорости, равной 5·10–8 м/с.

По сравнению с другими горнопроходческими машинами к более опасным по вибрации относятся, прежде всего, пневматические и гидравлические бурильные машины. Поэтому при работе на них применяют различные методы защиты от вибрации.

В частности, бурильные машины устанавливают на манипуляторы бурильных установок, исключая непосредственный контакт бурильщика с машиной; обеспечивают дистанционное управление их работой или работу в автоматическом режиме.

При использовании ручных вибрирующих машин применяют средства гашения вибрации, устанавливаемые на машине, а также средства индивидуальной защиты от вибрации для рук (рукавицы, перчатки, вкладыши и прокладки). Выпускают средства индивидуальной защиты для ног и тела, в которых используют упругодемпфирующие материалы.

Освещение. Производственное освещение в подземных горных выработках должно соответствовать нормам освещенности, содержащимся в СНиП II-4-79 и Правилах безопасности.

Под освещенностью понимается отношение светового потока к площади освещаемой им поверхности. Освещенность оценивается в люксах (лк). В частности, на поверхности забоя горизонтальной выработки (вертикальная плоскость) освещенность должна быть не менее 10 лк, на почве (горизонтальная плоскость) – не менее 15 лк.

Контрольные вопросы

1.Критерии надежности горных машин: безотказность, ремонтопригодность.

2.Что такое профилактические осмотры и техническое обслуживание?

3.Отличие капитального ремонта оборудования от текущего.

4.Дайте определение и единицы измерения производительности горных машин: теоретической, технической и действительной (эксплуатационной).

5.Что такое ПДК пыли?

6.Назовите средства индивидуальной защиты человека от шума и вибрации.

15

ГЛАВА 2. ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ И ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Горная выработка – сооружение в недрах Земли или на ее поверхности, созданное в результате ведения горных работ и представляющее собой полость в масcиве. С целью выполнения ее функционального назначения и сохранения в течение определенного срока времени горная выработка может быть оснащена разного рода транспортными и инженерными устройствами и специальной конструкцией, называемой крепью.

Горные выработки, проведенные в недрах Земли, независимо от того, имеют они выход на поверхность или нет, называются подземными,

апроведенные на поверхности – открытыми.

Взависимости от назначения различают горные выработки разведочные, используемые для поиска и разведки полезных ископаемых, и эксплуатационные, используемые для эксплуатации месторождений.

Горные выработки могут иметь два выхода на поверхность – тоннели; один выход – шахтные стволы, шурфы, буровые скважины; ни одного выхода – квершлаги, штреки, бремсберги, уклоны.

Комплекс работ, выполняемых в процессе создания вскрывающей или прослеживающей выработки, называется проведением горной выработки. Функции горных выработок весьма разнообразны. Они используются для создания доступа к полезному ископаемому, транспортировки грузов, материалов, оборудования, проветривания, в качестве запасного выхода и пр. Горно-разведочные выработки обеспечивают пересечение и прослеживание полезного ископаемого, выполнение геологической документации и опробование, а также выяснение условий залегания, состава, качества и количества полезного ископаемого, определение характера и горно-технических свойств вмещающих пород, уточнение гидрогеологических данных, необходимых для объективной оценки месторождений.

Промышленное предприятие, имеющее своим назначением разведку или разработку месторождений полезных ископаемых, называется горным.

Под горно-разведочным объектом понимается горнотехнический комплекс, состоящий из системы подземных или открытых выработок, производственно-бытовых сооружений (на земной поверхности и в самих выработках) и оборудования.

16

Разведочная шахта представляет собой горно-разведочный объект, включающий ствол шахты со всеми проводимыми из него выработками, комплекс наземных и подземных сооружений, машин и механизмов для спуско-подземных операций, выдачи горной массы в отвал и обеспечения проходческих работ на объекте.

Для промышленных предприятий, разрабатывающих полезные ископаемые, под шахтой понимается горнопромышленное предприятие (производственная единица), осуществляющее добычу полезных ископаемых подземным способом и его отгрузку непосредственно потребителям или на центральную обогатительную фабрику. В понятие шахты включают наземные сооружения и совокупность горных выработок, предназначенных для разработки месторождения в пределах шахтного поля. Шахту, добывающую руду, как правило, называют рудником.

Горные выработки классифицируют по следующим признакам: по положению в пространстве – на горизонтальные (угол наклона оси выработок до 3°), наклонные (угол наклона оси от 3 до 50°) и вертикальные (угол наклона оси более 50°); по назначению – на разведочные и эксплуатационные.

Горные выработки называются разведочными, если их проводят для поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Чтобы разведать полезное ископаемое, необходимо, прежде всего, создать к нему доступ, который осуществляется комплексом горно-разведочных выработок.

Работы (процессы) по проведению, креплению и поддержанию горных выработок и выемке полезных ископаемых называют горными.

Проведение горно-разведочных выработок осуществляют при разведке сложных по форме, строению и распределению полезного компонента месторождений полезных ископаемых.

В зависимости от устойчивости горных пород, формы тел полезных ископаемых, распределения полезного компонента в пределах рудного тела, размеров рудных тел разведочные выработки могут располагаться вкрест или по простиранию.

При разведке (рис. 1) двух и более близко расположенных рудных тел в условиях горной местности вскрытие их производится штольнями, закладываемыми вкрест простирания, или стволами (шурфами) с квершлагами на местности со сглаженным рельефом. Эти выработки называют вскрывающими.

Из указанных выработок затем по рудному телу проводят штреки, из которых в определенных пунктах проходят рассечки и восстающие (гезенки). Эти выработки являются прослеживающими.

17

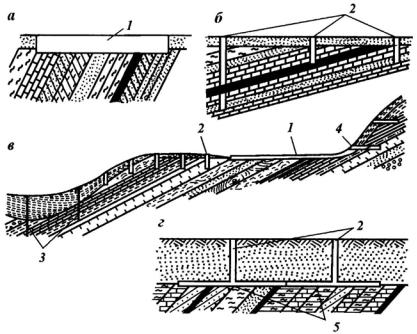

Рис. 1. Разведка месторождений: а – канавами; б – шурфами; в – системой выработок; г – шурфами с рассечками; 1 – канава; 2 – шурфы; 3 – скважины; 4 – штольни; 5 – рассечки

Вскрывающие выработки – выработки, служащие для вскрытия шахтного поля на первом и последующем горизонтах. Все вскрывающие выработки являются капитальными. К ним относятся вертикальные и наклонные стволы, штольни, наклонные (спиральные) съезды, околоствольные дворы, капитальные квершлаги, гезенки, центральные вентиляционные шурфы, бремсберги.

Вскрывающие выработки открывают доступ с земной поверхности к месторождению или к его части и обеспечивают возможность проведения других выработок непосредственно в пределах рудного тела.

Прослеживающая выработка позволяет выявить простирание, падение и распределение полезного ископаемого в пределах намеченных границ разведки.

По окончании разведочных работ на данном участке месторождения часть разведочных выработок может использоваться при последующей эксплуатации этого участка. Таким образом, иногда одна и та же выработка может иметь двоякое назначение: вначале как разведочная, а в последующем как эксплуатационная.

Капитальные выработки – выработки, проведенные за счет капитальных вложений и числящиеся на балансе основных фондов предприятия. К капитальным выработкам относятся все вскрывающие выработки, а также некоторые основные подготовительные выработки и отдельные камеры.

18

Капитальные выработки позволяют создать доступ к месторождению полезного ископаемого с поверхности земли, т. е. вскрыть его. После вскрытия месторождения приступают к проведению выработок: в разведке – прослеживающих месторождение по простиранию, падению и по мощности, в горной промышленности – подготавливающих месторождение к очистной выемке (подготовительных), после проведения которых начинают очистную выемку, в результате чего образуются очистные выработки.

К открытым горно-разведочным выработкам относятся расчистки, копуши, канавы, а также траншеи и разведочные карьеры (рис. 2).

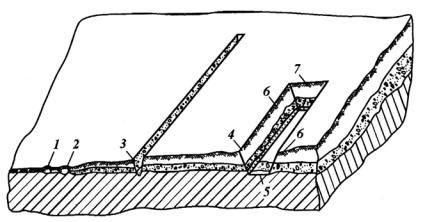

Рис. 2. Открытые горно-разведочные выработки: 1 – расчистка; 2 – копуша; 3 – канава; 4 – траншея; 5 – дно; 6 – борта; 7 – торец

Расчистка – выработка в виде выемки, проводимая в покровных отложениях с целью обнажения коренных пород при геологической съемке и поисковых работах. Расчистки проводят вручную на склонах при мощности наносов 0,5…0,6 м. Размеры расчисток понизу 0,2 × 0,2 м, поверху

0,4 × 0,4 м.

Копуша – выработка в виде выемки произвольной формы, проводимая в покровных отложениях с целью изучения покровного слоя и взятия пробы коренных пород при поисковых работах. Размеры копуши: поверху от 0,8 × 0,8 до 1 × 1 м; понизу 0,5 × 0,6 м; глубина от 0,5 до 1 м.

Разведочная канава – выработка, длина которой в 3 раза и более превышает ширину, проводимая с целью геологического изучения коренных пород и взятия проб по дну выработки. Площадь сечения канав от 0,6 до 20 м2. Глубина канав изменяется от 0,5 до 5…7 м. Протяженность от нескольких метров до 1 км и более.

Разведочная траншея – выработка, проводимая при разведке россыпных месторождений для взятия крупнообъемных проб. Она отличается от канавы большими размерами поперечного сечения и небольшой

19

протяженностью. Ширина траншеи понизу обычно до 3 м, но может быть до 40…80 м, глубина – до 6 м. Однако известны случаи, когда глубина траншеи достигала 20 м.

Разведочный карьер – открытая горно-разведочная выработка, обширная по площади, не имеющая явно выраженной длины и ширины, которая служит для изучения закономерности залегания пород, взятия технологических проб и попутной добычи полезного ископаемого.

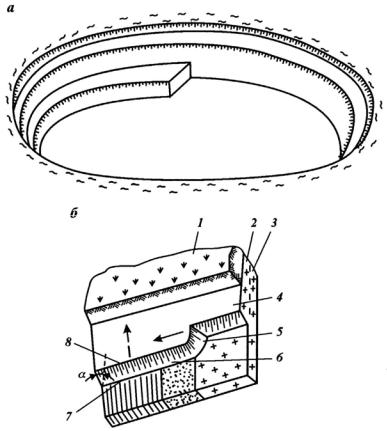

Открытые горно-разведочные выработки имеют незамкнутый контур поперечного сечения (рис. 3).

Рис. 3. Разведочный карьер: а – карьер; б – элементы уступа карьера; 1 – покровные отложения; 2, 3 – первый и второй уступ; 4 – верхняя площадка;

5 – торец уступа; 6 – откос уступа; 7, 8 – верхняя и нижняя бровки

Наиболее распространенным видом открытых горно-разведочных выработок, проводимых при поисках и разведке месторождений, являются канавы, которые проводятся на всех стадиях геологических исследований: при поисково-съемочных работах масштабов 1 : 200000, 1 : 50000 и 1 : 25000, при поисковых и разведочных работах масштабов 1:10000, 1 : 2000. Канавы проводят для обнажения из-под рыхлых отложений мощности до 5 м (иногда 7 м) не только коренных пород, но и полезных ископаемых, а также при подготовке запасов по категориям С2, С1, В и А.

20