Горные машины

.pdfдля труб из прорезиненной ткани K = 0,003…0,0004); L – длина трубопровода, м; т – длина отдельной трубы, м.

По полученным величинам Qв и h подбирают вентиляторы. Расстояние от забоя до первого вентилятора (каскада вентиляторов)

и между последующими вентиляторами определяется совместным решением двух уравнений методом приближений (селекции):

L = |

100(lgQв −lgQзаб) |

; |

L = |

100H |

, |

|

lg K |

Н |

RQвQзаб |

|

|

|

|

|

|||

где Qзаб – расход воздуха, необходимый для проветривания призабойного пространства или подача предыдущего вентилятора, м/с; Н – напор вентилятора, 10–4 м; K – коэффициент воздухопроницаемости трубопровода из табл. 20.

|

|

|

Таблица 20 |

Протяженность |

Коэффициент |

Протяженность |

Коэффициент |

воздухопроницаемости |

воздухопроницаемости |

||

трубопровода, |

100-метрового |

трубопровода, |

100-метрового |

м |

трубопровода при его |

м |

трубопровода при его |

|

диаметре 0,4…0,8 м |

|

диаметре 0,4…0,8 м |

300 |

1,212 |

2500 |

1,025 |

500 |

1,122 |

3000 |

1,019 |

800 |

1,075 |

3500 |

1,017 |

1000 |

1,059 |

4000 |

1,025 |

1400 |

1,035 |

4500 |

1,022 |

1700 |

1,042 |

5000 |

1,020 |

2000 |

1,029 |

5500 |

1,018 |

При проветривании через скважины подача вентилятора (каскада вентиляторов), устанавливаемого на скважине, определяется по формуле

Q = |

Qс |

= |

|

|

VSKL |

, |

в |

1−0,01P |

|

|

1 |

−0,01P |

|

где Р – утечка воздуха через неплотности в устье скважины, %; V – скорость воздушного потока в проветриваемой выработке, м/с, по рекомендациям ЦНИГРИ V ≥ 0,35 м/с; KL – коэффициент воздухопроницаемости трубопровода, проложенногоповыработкеотскважиныдопроветриваемогозабоя.

Расстояние от устья одиночной выработки, например штольни или протяженного штрека, до места заложения вентиляционной скважины определяется по формуле

Lвыр = (0,5…0,8)Lпр,

где Lпр – проектная протяженность штольни (штреки), м.

151

Вентиляционные восстающие в основном применяются для отвода исходящей струи из подземных горизонтальных выработок.

Протяженность выработки, которую экономически целесообразно проветривать с использованием восстающего, определяется по формуле

Lвыр = (1,9...2,7) lϕVвыр ,

где l – высота восстающего, м; φ – средняя стоимость проходки 1 м восстающего, руб/м; Vвыр – средняя скорость проведения горизонтальных выработок, м/мес; 1,9 и 2,7 – коэффициенты, учитывающие стоимость и объемы проходческих работ при четырехсменном и двухсменном режиме работы.

В случае, если произведение lφ – стоимость проведения горизонтальной (наклонной) вентиляционной выработки, выходящей на земную поверхность или на проветриваемую выработку, то Lвыр – протяженность выработки, которую целесообразно проветривать через второй выход.

Вентиляционные восстающие следует проходить примерно в середине проектной длины протяженной выработки.

Контрольные вопросы

1.Способы проветривания тупиковых горно-разведочных выработок.

2.Вентиляторы, вентиляционные трубы.

3.Принцип расчета параметров проветривания.

152

РАЗДЕЛ IV

ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ И КРЕПЬ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

ГЛАВА 14. ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Напряжения, возникающие в массиве горных пород, окружающих выработку, под действием силы собственного веса породы, тектонических сил и разности температур, называют горным давлением, а различные механические явления, происходящие в результате воздействия на горные породы этих напряжений, – проявлениями горного давления, которые могут быть в виде:

1)упругого или упруговязкого смещения пород без их разрушения;

2)вывалообразования (местного или регулярного) в cлабых, трещиноватых и мелкослоистых породах;

3)разрушения и смещения пород (в частности, вывалообразования) под влиянием предельных напряжений в массиве по всему периметру сечения выработки или на отдельных его участках;

4)выдавливания пород в выработку вследствие пластического течения, в частности, со стороны почвы (пучение пород).

Напряженное состояние нетронутого массива, созданное гравитационными силами, является исходным силовым полем, в значительной степени предопределяющим поведение боковых пород в обнажениях при проведении подземных горных выработок.

§2. НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД

Внетронутом массиве горных пород (до проведения выработок) имеет место равновесное объемное напряженное состояние. Обычно делается допущение, что напряжения обусловлены только плотностью толщи пород, а массив условно принимается как однородный и изотропный.

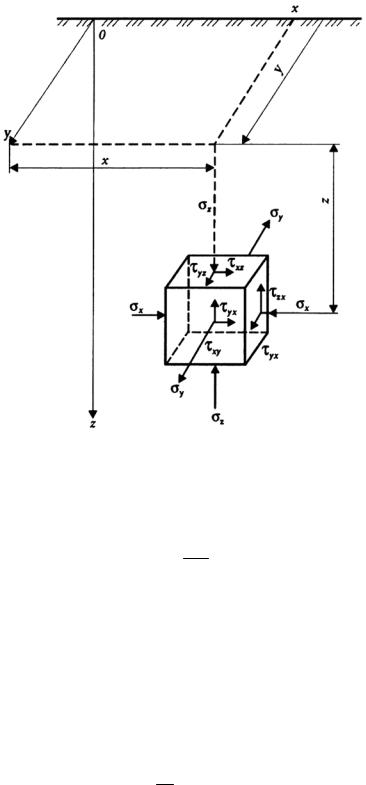

Рассмотрим напряженное состояние кубика со стороной, равной единице измерения (рис. 46), на глубине H(z) от поверхности. Он находится в условиях всестороннего сжатия, характеризующегося напряже-

ниями σz, σx, σy. Поскольку среда принимается однородной, а оси координат произвольны, напряжения σx и σy равны. Вертикальная составляющая σz определяется массой столба породы единичной площади высотой Н:

σz = ρН,

где ρ – плотность породы, т/м3.

153

Рис. 46. Схема напряжений в элементе нетронутого массива твердой горной породы

Величину возможной деформации ξ в направлении осей можно определить по закону Гука, из которого абсолютное удлинение стержня

l = EFPl ,

где ∆l – абсолютное удлинение стержня от действия силы Р, м; l – длина стержня до воздействия силы Р, м; Е – модуль Юнга; F – площадь поперечного сечения стержня, м2.

Отношение ∆l / l = ξу называется относительным продольным, a

∆b/b = ξ' – относительным поперечным удлинением стержня. Отношение Р/F = σ, откуда ξу = σ/Е, где σ – нормальное напряжение, Н/м2. От действия сил происходят продольная и поперечная деформации кубика.

Суммарная деформация по осям х и z равна произведению

σ2 ξy′ = σ2 μ,

E ξy E

по осям х и у, соответственно, σE2 μ (здесь μ = ξ'у / ξу – коэффициент Пу-

ассона).

154

По оси х произойдет только продольная деформация сжатия – σх /Е. Полная относительная деформация по оси х

σх /Е – μσу /Е – μσz /Е = 0,

откуда при σу= σх получим уравнение напряжения в нетронутом массиве:

σx = 1−μμσz .

Отношение μ /(1 – μ) = λ называется коэффициентом бокового рас-

пора (обычно меньше 1).

§ 3. НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ВОКРУГ ВЫРАБОТОК

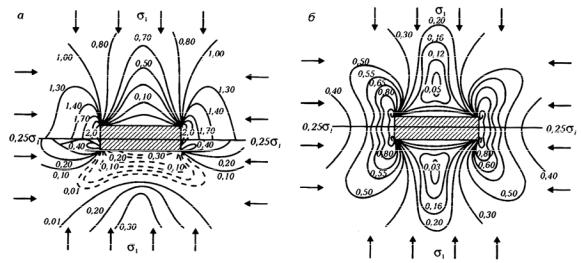

Проведение горной выработки вносит изменение в напряженное состояние массива. Это объясняется тем, что столб породы над выработкой лишается непосредственной опоры, вес этого столба передается на смежные части массива. Вокруг выработки концентрируются сжимающие (в стенках) и растягивающие (в почве и кровле) напряжения

(рис. 47).

При λ < 1 в ее стенках на контуре сжимающие вертикальные напряжения составляют k2 ρН (k2 ≈ 3…5 – коэффициент концентрации сжимающих напряжений – отношение напряжений в данной точке после проведения выработки к напряжению, существующему в нетронутом массиве). В кровле и почве выработки возникают растягивающие напряжения k1 ρН (k1 – коэффициент концентрации растягивающих напряжений), которые по мере удаления от контура уменьшаются до нуля, а затем переходят в сжимающие и постепенно достигают величины, соответствующей напряжению в нетронутом массиве. В углах выработок и вершинах впадин возникает наибольшая концентрация напряжений. Закругления углов резко снижают напряжение.

Вокруг выработок круглого сечения при гидростатическом распределении напряжений в нетронутом массиве имеют место только сжимающие напряжения одинаковой величины по всему периметру контура сечения.

Устойчивостью обнажений считается такое состояние обнаженного незакрепленного участка массива пород, при котором в течение необходимого по условиям производства периода времени не происходит обрушение или сползание пород, а смещение поверхности обнажений или ее части не выходит за допустимые пределы. При отсутствии крепи предопределяется соотношением прочностных показателей породы и величины напряжений в зоне аномалий.

155

Рис. 47. Изолинии главных нормальных (а) и максимальных (б) напряжений вокругпрямоугольнойвыработки(наизолинияхданызначениякоэффициентаK)

В горизонтальных и наклонных выработках такими обнажениями являются кровля, почва и стенки выработки, в вертикальных – стенки. Вблизи контура обнажений напряжения (σ), вследствие их концентрации, могут превзойти предел прочности пород и произойдет их разрушение или пластическое течение. Часть массива горных пород, в пределах которого под влиянием проведения горной выработки происходят сдвижения, деформации и разрушение пород, вызванные перераспреде-

лением напряжений, называется областью влияния горной выработки.

Для выработки прямоугольной формы она не превышает (3…5)l, сводчатой – (2,5…3) l, круглой и эллиптической – (1,5…2,5)l (l – наибольший линейный размер сечения выработки). Часть этой области, где на-

пряжение в зоне σзоны меньше напряжения в массиве σмас, т. е. σзоны < σмас, будет зоной пониженных напряжений, а при σзоны > σмас – повышенных

напряжений. Зона повышенных напряжений постепенно переходит в область напряжений, существующих в нетронутом массиве, иногда на-

зываемую зоной опорного давления.

Характер формирования области влияния горной выработки зависит от формы, размеров сечения выработки, физико-механических свойств горных пород и др.

По степени устойчивости обнажений выделяют следующие группы выработок: весьма устойчивые; устойчивые; средней устойчивости; неустойчивые; весьма неустойчивые.

Степень устойчивости обнажений элементов выработки оценивается отношением

kρН Q σkсξ.

156

Можно рассмотреть следующие случаи устойчивости обнажений: 1. Кровля, стенки (бока) устойчивы:

k1 1−μμ ρH < kcσpζ ; k2 ρH < kcσсжζ . 2. Кровля неустойчива, стенки и почва устойчивы:

k1 1−μμ ρH < kcσpζ ; k2 ρH < kcσсжζ . 3. Кровля и стенки неустойчивы:

k1 1−μμ ρH < kcσpζ ; k2 ρH < kcσсжζ ,

где ξ = 0,7…0,9 – коэффициент длительной прочности, который зависит от пористости и влажности пород; kс – коэффициент структурного ослабления.

Коэффициент структурного ослабления характеризуется отноше-

нием прочности пород в массиве к прочности пород в «куске». Прочность пород в «куске» – это дополнительное понятие, которое

вводится для характеристики массива. Прочность пород в массиве меньше, чем в «куске», вследствие влияния поверхностей ослабления: слоистости, трещиноватости и пр.

Ниже даны ориентировочные значения kс.

Породы |

Слаботрещи- |

Среднетрещи- |

Сильнотрещи- |

Весьма тре- |

|

новатые |

новатые |

новатые |

щиноватые |

||

|

|||||

Коэффициент |

|

|

|

|

|

структурного |

0,8–1 |

0,5–0,8 |

0,3–0,5 |

0,1–0,3 |

|

ослабления |

|||||

|

|

|

|

||

пород kс |

|

|

|

|

Устойчивость обнажений при отсутствии крепи определяется формой, размерами выработки (Lпр) и глубиной ее заложения.

В качестве устойчивости обнажений принимаются соотношения

2а ≤ Lnp. В свою очередь, Lпр = (1, 2...1, 4) kmkγ kтр σmm / ρ , где km – коэффициент, характеризующий мощность слоя непосредственной кровли т (при m ≤ 0,02 km = 1) kγ – коэффициент, учитывающий нагрузку Р непосредственной кровли (при Р = 0 kγ = 1); kтр – коэффициент, учитывающий трещиноватость кровли (при наличии параллельных трещин kтр = 0,2…0,8; при расположении трещин перпендикулярно к оси выработки kтр = 0,8…0,9; при наличии двух систем трещин kтр = 0,2…0,8).

157

Устойчивость пород в обнажениях определяется прочностью, ползучестью, строением, нарушенностью массива, обводненностью пород и пролетом выработки.

Существуетнесколькоклассификацийгорныхпородпоустойчивости. Теоретическая оценка напряженного состояния вокруг вертикальной выработки дана проф. С.Г. Лехницким. Им решена задача о распределении напряжений вокруг круглого отверстия в упругой невесомой

пластинке при нагружении ее равномерной нагрузкой (рис. 48):

P = 1−μμ ρH.

Рис. 48. Схема напряжений вокруг ствола круглого сечения

Главные напряжения определяются по формулам

σr = 1−μμ ρH (1−α2 / r2 ) ,

σθ = 1−μμ ρH (1−α2 / r2 ) ,

где α – радиус ствола (вчерне); r – расстояние рассматриваемой точки от центра ствола.

На контуре ствола при r =α, σr = 0, σθ = 12−μμ ρH = 2σx .

По |

мере |

удаления от контура ствола |

σr |

→ |

|

|

μ |

ρH , а |

|||||

1 |

− μ |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

σθ от |

2μ |

|

ρH → |

|

μ |

ρH . |

|

|

|

|

|

|

|

1− μ |

1− μ |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Потеря устойчивости обнажений произойдет, если σθ ≥ Rсж, где Rсж – предел прочности пород на сжатие.

158

§ 4. РАСЧЕТ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТКАХ

Массив горных пород – это область в верхней части земной коры, в которой осуществляется строительство подземного сооружения или системы горных выработок.

Усложнение условий, в которых осуществляется подземное строительство (многолетняя мерзлота, высокая сейсмичность, большие глубины и т. п.), оставляет все меньше возможностей для проектирования по аналогии.

Внастоящее время получило развитие научное направление – механика подземных сооружений.

Механика подземных сооружений включает в себя раздел механики горных пород, целью которого является изучение свойств и закономерностей изменения напряженно-деформируемого состояния пород в окрестности выработки, а также закономерностей взаимодействия пород с крепью горных выработок для создания целесообразных методов управления горным давлением; механика подземных сооружений разрабатывает методы расчета самих конструкций крепи. Она оперирует механическими моделями взаимодействия крепи с массивом пород.

Взависимости от механических свойств массива пород и характера протекающих в нем процессов используются различные модели, которые в совокупности охватывают многообразие массива пород и исследуемых явлений. Наиболее широко применяются следующие модели массива пород: упругая, вязкоупругая, упруго- и жесткопластическая (в том числе неоднородная), вязкоупругопластическая, текучая (вязкая), раздельноблочная (зернистая) и др.

Для условий проведения подземных горно-разведочных выработок наиболее приемлема жесткопластическая модель. Эта модель рассматривает массив пород, способный к пластическим (необратимым) деформациям, величина которых существенно превышает упругие деформации, поэтому последние во внимание не принимаются.

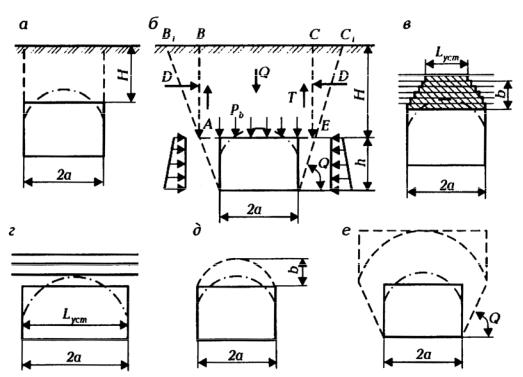

Для жесткопластической среды выделяются следующие основные гипотезы горного давления – гипотезы сил и гипотезы деформаций.

К гипотезам сил относятся:

1)гипотеза учета полной массы столба породы:

Рв = ρН;

2)гипотеза учета неполной массы столба породы (опускающийся столб породы):

Рв = ФρН;

159

3) гипотеза балок (плит):

Рв = 0 при Lycт ≥ 2а, Рв = ρbc при Lycт < 2а; 4) гипотеза свода обрушения:

Рв = Ф ρа,

где Рв – интенсивность вертикальной нагрузки на крепь, Н/м2; ρ – плотность породы, Н/м3; Н – глубина заложения выработки, м; а – полупролет или радиус выработки, м; bс – высота зоны обрушения слоев пород до устойчивого слоя, м; Ф – члены формул, характеризующие долю нагрузки от максимальной.

Первую гипотезу (рис. 49, а) применяют при неустойчивых породах и небольшой глубине заложения выработки (Н ≤ 2а), когда над ней не формируются устойчивая плита или свод естественного равновесия.

Вторую гипотезу (рис. 49, б) применяют в тех же случаях, что и первую, но при глубине Н ≥ (1…2)2а.

Рис. 49. Схемы к расчету горного давления по гипотезам сил

Третья гипотеза предназначена для слоистого массива пород и построена на отыскании предельного пролета Lуст (рис. 49, в, г), при котором слой породы (балка или плита) мощностью т способен сохранять устойчивость. Если Lycт < 2а, то над выработкой может образоваться вывал высотой b, масса которого и определяет вертикальную нагрузку на крепь. Если Lпр ≥ 2а, то кровля выработки устойчива и регулярного давления на крепь выработки не должно возникать.

160