Горные машины

.pdf

•почислуступеней сжатия– наодноступенчатые имногоступенчатые;

•по способу установки – на передвижные, стационарные;

•по подаче – на компрессоры малой (до 10 м3/мин), средней (10– 30 м3/мин) и большой (свыше 30 м3/мин) подачи;

•по расположению цилиндров – на горизонтальные, вертикальные и наклонные;

•по способу охлаждения – на компрессоры с воздушным и водяным охлаждением.

На горно-разведочных работах в основном применяются компрессоры простого действия, двухступенчатые, с водяным и воздушным охлаждением, малой и средней подачи, с любым расположением цилиндров.

Преимущества поршневых компрессоров: надежность в работе, высокий КПД, длительный срок службы, возможность получения высокого давления. Недостатки: значительные размеры и масса, ограниченная подача, наличие воздухораспределительных клапанов, пульсирующая подача воздуха в сеть.

Техническая характеристика передвижных и стационарных компрессоров приведена в табл. 16.

По роду привода передвижные компрессорные установки снабжены двигателями внутреннего сгорания и электрическими.

На передвижных компрессорных установках используются компрессоры малой (до 3 м3/мин) и средней (до 10 м3/мин) подачи низкого (до 1 МПа) давления.

Компрессорные установки располагаются на поверхности. Число их определяется количеством воздуха, необходимого для нормальной работы потребителей. Кроме того, обязательно создается определенный резерв (до 50 % подачи станции).

На каждой компрессорной установке между компрессором и сетью устанавливается воздухосборник, назначение которого сводится к сглаживанию пульсации нагнетаемого воздуха и равномерному питанию им пневматических машин; к улавливанию влаги и масла, находящихся в сжатом воздухе.

Воздухосборники изготовляются из листовой стали, снабжаются предохранительным клапаном и краном для спуска масла и воды.

Объем воздухосборника

V =1,6 Vк.с ,

где Vк. с – подача компрессора или компрессорной станции, м3/мин.

91

§ 3. ВОЗДУХОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Вырабатываемый компрессором сжатый воздух подается потребителям по воздухопроводной сети (трубопроводам от 20 до 320 мм) и воздухопроводным рукавам (шлангам) диаметром 10…50 мм.

Трубы диаметром до 50 мм соединяются резьбовыми муфтами. При большем диаметре соединение производится фланцами с болтовым соединением. Прокладки в местах соединения труб выполняются из резины, клингерита, асбеста и картона.

Воздух при движении по трубам и шлангам встречает гидравлическое сопротивление, которое вызывает падение давления воздуха в воздухопроводе, и тем больше, чем меньше диаметр воздухопроводов.

Общие допустимые потери давления воздуха в воздухопроводе не должны превышать 10–15 %.

Диаметр труб воздухопровода должен выбираться в соответствии с количеством пропускаемого воздуха на данном участке сети с минимальными потерями давления в сети.

Диаметр трубопровода можно определить по упрощенной формуле:

d =3,18 V ,

где V – количество воздуха, протекающего по трубопроводу, м3/мин. Трубопровод на горизонтальных участках следует прокладывать с

уклоном не менее 1 : 200 – 1 : 300 в сторону движения воздуха с целью поступления конденсирующейся воды и масла в водоотделитель.

Прокладка жестких воздухопроводов в горизонтальных и наклонных выработках осуществляется на кронштейнах, на подвескаххомутах, по почве у стенки выработки, противоположной людскому проходу.

В вертикальных выработках (ствол шахт, шурфы) трубы прикрепляются при помощи хомутов к деревянной крепи или расстрелам. Трубопроводы также могут подвешиваться на канатах.

Контрольные вопросы

1.Турбокомпрессоры, конструкция, параметры.

2.Ротационные и винтовые компрессоры.

3.Поршневые компрессоры: классификация, конструкции, основные параметры.

4.Шахтные воздухопроводные сети: конструкции, определение диаметра трубопровода.

92

ГЛАВА 8. ВЗРЫВНОЙ СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ ПОРОД

§ 1. ПОНЯТИЕ О ВЗРЫВЕ

Взрыв – чрезвычайно быстрое изменение состояния вещества, сопровождающееся таким же быстрым превращением его потенциальной энергии в механическую работу. Работа взрыва основана на стремлении образовавшихся при нем газов к расширению.

Взрывы могут быть физического или химического характера. При физическом взрыве изменяется только физическое состояние вещества (взрывы паровых котлов, баллонов сжатого или сжиженного газа и др.). При химическом взрыве происходит быстрое химическое превращение вещества, при котором энергия межмолекулярных связей выделяется в виде теплоты и образуются газообразные продукты.

В практике горного дела главным образом используются химические взрывы.

§ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЗРЫВА

Согласно гидродинамической теории передача детонации обусловлена распространением по ВВ ударной волны. Если амплитуда изменения давления на фронте этой волны больше некоторой величины, то волна при распространении способна за своим фронтом возбуждать интенсивную химическую реакцию, за счет энергии которой постоянно поддерживаются параметры волны и стационарный характер детонационного процесса в целом.

Ударная волна (зона сжатия) и прилегающая к ней зона реакции взрывчатого превращения обобщаются под названием детонационной волны (волна детонации). Движение ударной волны складывается из движения скачка уплотнения и перемещения самой среды. Детонационная волна имеет более сложную структуру. Распространение ее обусловливается движением ударной волны, зоны химической реакции и конечных продуктов взрыва.

Скачкообразность процесса распространения детонации является резким отличительным признаком явления.

При детонации ВВ получаются продукты взрыва плотностью 2 г/см3 с давлением в тысячи мегапаскалей. Таким образом, имеет место совершенно новое, своеобразное состояние вещества.

При детонации ВВ зона химического превращения, отделяющая невозмущенное ВВ от продуктов взрыва, в которых химическая реакция

93

уже полностью закончилась, оказывается весьма тонкой. Масса вещества, находящегося в каждый данный момент в состоянии химической реакции, составляет ничтожную часть от общей массы заряда.

Способность ВВ к детонации зависит от условий его применения. Если размеры заряда менее определенной критической величины, то детонация затухает.

Продукты взрыва одного заряда в воздухе могут вызывать взрыв другого заряда, если он не очень удален от первого. В таком случае первый заряд называется активным, второй – пассивным. Явление возбуждения взрыва в пассивном заряде в случае взрыва активного, отделенного от пассивного инертной средой, называется детонацией на расстоя-

нии или детонацией через влияние.

Дальность передачи детонации зависит от ряда факторов, основными из которых являются: масса и свойства активного заряда, свойства пассивного заряда, свойства среды, разделяющей заряды, характер оболочек, в которые помещенызаряды, атакженаправлениедетонациивактивномзаряде.

Из свойств активного заряда определяющими являются скорость детонации и плотность.

С увеличением плотности активного заряда растет и дальность передачи детонации. Чем выше чувствительность ВВ, тем больше дальность передачи детонации. Так как чувствительность ВВ с увеличением плотности заряда уменьшается, то, чем больше плотность пассивного заряда, тем меньше расстояние передачи детонации.

§ 3. ТЕПЛОТА И ТЕМПЕРАТУРА ВЗРЫВА

Под теплотой взрывчатого превращения (или взрыва) понимают теплоту, которая выделяется при взрыве 1 кг ВВ.

Теплота взрыва зависит от типа ВВ и состава продуктов его разложения. Она определяется как разность известных из справочников теплоты образования продуктов взрыва QПВ и теплоты образования ВВ QBB,

т. е. Qвзр = QПВ – QBB.

Теплота взрыва большинства ВВ находится в пределах 3200…6600 кДж/кг, или 2900…10 000 кДж/л. Сравнивая с теплотой сгорания 1 кг, например, угля или бензина (соответственно 33 600 и 42 000 кДж), видно, что при взрыве энергии выделяется в 5–12 раз меньше. Однако если рассчитать теплоту горения 1 кг смеси топлива с кислородом, то разница становится менее ощутимой – 1,5–3 раза. Поэтому очевидно, что огромное разрушающее действие взрыва обусловлено только громадной его мощностью, которая, например, при взрыве всего 200 г аммонита 6ЖВ превышает 1,1 ГВт (1,5 млн л. с.) за счет скорости реализации энергии.

94

Температура взрыва характеризуется максимальной температурой, до которой нагреваются продукты взрыва. При этом процесс взрыва принимается адиабатическим.

Температура газов взрыва t = Qвзр / с, где сυ – средняя теплоемкость всех продуктов взрыва при постоянном объеме в интервале температур от 0 до t, кДж.

Значение теплоемкости в зависимости от температуры может быть определено по формуле сυ = а + bt, где а и b – коэффициенты, найденные опытным путем.

Подставив значение сυ вформулуипреобразовавуравнение, получим:

t = −a + a2 + 4bQ .

2b

Теплоемкость некоторых газов, Дж/(моль ·°С), в зависимости от температуры, можно определить по формулам:

двухатомных |

4,8 + 4,3·10–4t; |

|

трехатомных |

7,2 + 4,5·10–4t; |

|

четырехатомных |

10 + 4,5·10–4t; |

|

углекислых |

9 |

+ 5,8·10–4t; |

паров воды |

4 |

+ 21,5·10–4t. |

При определении теплоемкости смеси газов по приведенным формулам производится почленное сложение их теплоемкости для нахождения суммарных величин.

Температура Твзр характеризует температуру, при которой образуются газы и начинается работа взрыва. У обычных ВВ она равна 900…4500 К, у предназначенных для взрывания в шахтах, опасных по газу или пыли, – менее 2500 К.

Среднее давление взрыва, т. е. давление продуктов реакции в объеме ВВ при мгновенном его превращении

Pвзр = QвзрV(−k a−1) 4279,8 ,

где V – удельный объем ВВ, см3/кг; а – несжимаемая часть газов (коволюм), см3/кг; k – показатель изотопы расширения газов; 427/9,8 – численный коэффициент перевода тепловых единиц в механические.

Величину а при не очень высоких давлениях принимают равной 0,001 объема газов при атмосферном давлении и температуре 0 °С.

Давление Рвзр, развивающееся при взрывах различных ВВ, может достигать от 0,3…0,5 до 15…20 ГПа и выше, что возможно благодаря огромным скоростям протекания самоускоряющихся реакций.

95

§ 4. ОБЪЕМ ГАЗОВ ПРИ ВЗРЫВЕ

Объем газов при взрыве определяется по реакции взрывчатого разложения ВВ на основе закона Авогадро, согласно которому объем, занимаемый одной грамм-молекулой различных газов при 0 °С и давле-

нии 0,1 МПа, равен 22,42 л (0,02242 м3).

Объем газов, образуемых при взрыве 1 кг ВВ, имеет вид:

V = |

22,42(n1 + n2 + n3 +... + nn )1000 |

|

, |

||||||

m M |

1 |

+ m M |

2 |

+ m M |

3 |

+... + m M |

|

||

1 |

2 |

3 |

n |

n |

|||||

где n1, п2, п3 ...пп – число грамм-молекул газообразных продуктов взрыва; m1, m2, m3…тп – число грамм-молекул составных частей ВВ; М1, М2, М3...Мп – молекулярная масса составных частей ВВ.

Объем газов, образуемых какой-либо смесью компонентов (химических соединений или элементов), определяется как сумма объемов газов, образуемых отдельными компонентами смеси.

Пример. Определить объем газообразных продуктов при взрыве 1 кг тротила, разложение которого протекает по уравнению

С7Н5(NO2)3 + 10,5NH5NO = 7СO2 + 23,5Н2O + 12N2.

Объем газов при парообразном состоянии воды

V = 22,42(7 + 23,5 +12)100 =896 л/кг=0,896м3 / кг. 1 227 +10,5 80

Для опытного определения объема продуктов взрыва производят взрывание некоторого количества ВВ (обычно 100 г) в калориметрической бомбе. Объем охлажденных до комнатной температуры газообразных продуктов измеряется с помощью газомера.

§ 5. ДАВЛЕНИЕ ГАЗА ПРИ ВЗРЫВЕ

Давление газа при взрыве 1 кг ВВ может быть определено исходя из объединенных законов Бойля–Мариотта и Гей-Люссака:

P = |

PV T |

, |

|

0 0 |

|||

273V |

|||

|

|

где Р0 – давление газов при температуре 0 °С и давлении 0,1 МПа; V0 – объем газов при взрыве 1 кг ВВ при 0 °С и давлении 0,1 МПа, м3; Т – температуравзрыва, К; V – объемзаряднойкамеры, м3.

Эта общая формула действительна лишь для идеальных газов. При фактических плотностях заряжания ВВ (500…1000 кг/м3) заметную роль начинает играть собственный объем молекул (коволюм) продуктов взрыва, который для практических расчетов принимается равным (при

96

взрыве 1 кг ВВ) α = 0,001V0. Кроме того, заменив в формуле объем V на плотность ВВ, окончательно получим:

|

PV T |

|

|

PV T |

|||

P = |

0 |

0 |

|

= |

0 |

0 |

. |

273(1/ |

|

−α) |

273(1− α) |

||||

Определим давление газов при взрыве 1 кг, например, динафталита, учитывая, что при этом образуется 0,92 м3 газов и что температура взрыва равна 3000 К.

Давление газов при плотности ВВ ∆ = 800 кг/м3

P = |

10470 0,92 3000 800 |

= 3, 2 10 |

8 |

Па, |

273(1−0,920 0,001 800) |

|

а при ∆ = 1000 кг/м3

P= 10470 0,920 3000 1000 =1,32 109 Па. 273(1−0,92 0,001 1000)

Таким образом, увеличение плотности заряда на 25 % повышает давление газов при взрыве более чем в 4 раза. Эти расчеты дают достаточное представление о качественном влиянии отдельных факторов, в особенности плотности заряда (заряжания), на эффект взрыва.

Опытное определение давления газов взрыва обычно производится в специальной манометрической бомбе, в которой подрываются заряды массой до 100 г.

Контрольные вопросы

1.Что такое взрыв?

2.Что такое детонация?

3.Температура взрыва у ВВ, предназначенных для взрывания в шахтах, опасных по газу или пыли.

4.Методы определения объёма газа при взрыве.

97

ГЛАВА 9. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

§ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Взрывчатыми веществами (ВВ) называются такие химические системы, которые под влиянием определенного внешнего импульса способны со значительной скоростью переходить в другие системы с образованием газов или паров, выделением тепла, которое нагревает газы до высокой температуры.

Все ВВ, применяемые для взрывных работ, по характеру состава разделяются на механические смеси и химические соединения.

Если во взрывчатых механических смесях составные части ВВ химически не связаны между собой, то во взрывчатых химических соединениях – связаны.

По физическому состоянию взрывчатые вещества разделяются на следующие:

•газовые смеси (метан + воздух и пр.);

•смеси твердых или жидких веществ с газами (угольная пыль + кислород и пр.);

•жидкие вещества (нитроглицерин, нитрогликоль);

•смеси жидких и твердых тел (динамит);

•твердые смеси (тротил, аммониты).

Практическое значение имеют две последние группы.

По условиям применения ВВ разделяются на предохранительные и непредохранительные.

Предохранительные ВВ, в свою очередь, могут быть:

•допущенными для взрывания по углю и породе (цвет оболочки или полосы желтый);

•допущенными для взрывания только по породе и руде (цвет оболочки или полосы синий);

•допущенными для взрывания в серных, нефтяных и озокеритовых шахтах (цвет оболочки или полосы зеленый);

•термостойкими, допущенными для взрывания в нефтяных и газовых скважинах (цвет оболочки или полосы черный). Непредохранительные ВВ могут быть:

•допущенными для взрывания в шахтах, не опасных по газу или пыли (цвет оболочки или полосы красный);

•допущенными дляоткрытыхработ(цвет оболочкиилиполосыбелый).

98

По химическому составу и названию основного компонента ВВ разделяют:

1)на нитроглицериновые;

2)аммиачно-селитряные;

3)оксиликвиты;

4)хлоратные;

5)дымный порох.

По характеру воздействия на окружающую среду ВВ разделяют на

бризантные, которые иногда подразделяются на высокобризантные (скорость детонации υдет = 4500…7000 м/с, скальные аммониты) и бри-

зантные (υдет = 3500…4500 м/с), низкобризантные (υдет = 2000…3500

м/с), а также метательные (υдет ≤ 2000 м/с). ВВ представляют собой малоустойчивые химические системы, которые под воздействием внешнего импульса стремятся перейти в устойчивые.

Взрывчатое превращение ВВ основано на окислении горючих элементов. В качестве окислителя в состав ВВ вводится в какой-либо форме кислород. В состав современных ВВ обычно вводится аммиачная селитра, в каждой молекуле которой содержится один избыточный атом кислорода.

§ 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Основными характеристиками взрывчатых веществ, определяющими условия применения и развиваемую мощность, являются кислородный баланс, бризантность и работоспособность, чувствительность, стойкость, плотность, скорость детонации, теплота и температура взрыва и др.

Кислородный баланс – это показатель, характеризующий избыточное, достаточное или недостаточное количество кислорода в веществе по сравнению с количеством, необходимым для полного окисления содержащихся в нем углерода, водорода и других элементов, способных к окислению при взрыве. Измеряется он в процентах (или граммах) избыточного (+) или недостающего (–) кислорода по отношению к общей массе ВВ (или 1 г вещества). Он может быть положительным, отрицательным или нулевым. Положительным считается такой кислородный баланс, при котором наличие кислорода в составе ВВ превышает количество, необходимое для окисления горючих элементов, содержащихся в ВВ; отрицательным – когда наличие кислорода недостаточно для окисления всех горючих элементов, а нулевым – когда в составе ВВ кислород содержится в количестве, необходимом для полного окисления всех горючих элементов.

Современные промышленные ВВ характеризуются кислородным балансом, близким к нулевому. ВВ с нулевым кислородным балансом образуют минимальное количество ядовитых газов и выделяют максимальную энергию при взрыве.

99

Кислородный баланс можно определить по формуле

KB = d −(2a +b / 2) 16 100 ,

M

где d – число атомов кислорода; а – число атомов углерода; b – число атомов водорода; М – молекулярная масса ВВ; 16 – атомная масса кислорода.

Кислородный баланс влияет на многие показатели ВВ.

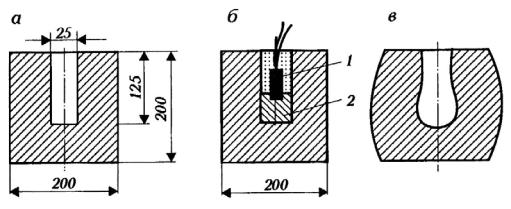

Рис. 30. Испытания ВВ на работоспособность: а – бомба Трауцля; б, в – бомба до и после взрыва; 1 – электродетонатор; 2 – заряд ВВ

Так, недостаток кислорода приводит к тому, что реакция взрывчатого превращения идет не до конца и ВВ характеризуется меньшей мощностью, образуется ядовитая окись углерода СО и выделяется чистый водород, что создает взрывоопасную атмосферу. Избыток кислорода приводит к тому, что в условиях высоких температур и давлений при взрыве образуются весьма ядовитые окислы азота.

Работоспособностью ВВ называется работа взрыва, характеризующаяся расширением канала свинцового цилиндра. Испытание ВВ на работоспособность производится в лабораторных условиях при помощи свинцовой бомбы (рис. 30), представляющей собой цилиндр диаметром и высотой 200 мм, отлитый из рафинированного свинца. По оси цилиндра сделан канал глубиной 125 мм и диаметром 25 мм, в который помещают навеску ВВ. В практике фугасное действие рассматривается условно как работоспособность ВВ, которая зависит от теплоты, образующейся при взрыве, количества выделяющихся газов и степени их расширения.

Бризантная работа взрыва ВВ обусловливается кратковременным давлением газов взрыва и действием ударной волны. Следствием такой работы ВВ является дробление среды, окружающей заряд. Бризантность ВВ характеризуется величиной импульса, действующего при взрыве на преграду в месте соприкосновения ее с зарядом ВВ.

100