ЭЛЕКТРОНИКА В ПРИБОРОСТРОЕНИИ

.pdf

большое входное сопротивление усилителя, и на нем создается постоянное напряжение, которое приводит к существенному увеличению напряжения ошибки на выходе усилителя. Для получения минимального напряжения ошибки сопротивление резистора R2 выбирают из формулы R2=R1||Rос.

Рисунок 6.3 – Схема включения разделительного конденсатора

Входное сопротивление неинвертирующего усилителя (см. рисунок 6.3) определяется сопротивлением резистора R2, т.е. значительно меньше входного сопротивления неинвертирующего усилителя, предназначенного для усиления постоянного тока.

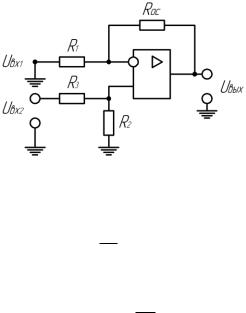

Если к неинвертирующему входу операционного усилителя в схеме (см. рисунок 6.1) подключить не одну, а несколько входных цепей, то получим схему неинвертирующего сумматора. Схема двухходового сумматора представлена на рисунке 6.4.

Рисунок 6.4 – Схема двухвходового сумматора на операционном усилителе

51

Пусть на входы сумматора поступают положительные сигналы U'вх и U''вх, причем U'вх>U''вх. Тогда на неинвертирующем входе операционного усилителя создается напряжение (пренебрегаем входным током ОУ):

|

|

U |

IR |

U |

U |

R |

|

U |

U |

|

|

|

U |

|

вх |

вх |

|

вх |

вх |

|

|

, |

|||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

вх |

|

|

2R |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где I – ток в контуре цепи с двумя источниками U'вх, U''вх и резисторами c номиналами R.

Так как напряжение в точках 1 и 2 операционного усилителя примерно одинаково (U1=U2), то можно записать

|

R |

U |

U |

||

Uвых |

ос |

1 |

вх |

вх |

, |

R |

|

2 |

|||

|

|

|

|

||

т.е. выходное напряжение пропорционально алгебраической сумме входных сигналов. Если в схеме сумматора принять Rос=R1, то выходное напряжение равно сумме входных напряжений. В сумматоре с n входами будем иметь

|

R |

|

|

|

U nвх |

|

|

Uвых |

ос |

|

|

|

|

|

. |

|

|

||||||

|

1 |

Uвх Uвх ..... |

|

|

|||

|

R |

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Для получения равенства выходного напряжения алгебраической сумме входных напряжений резистор Rос выбирают в соответствии с формулой Rос=(n–1)R1.

6.2 Дифференциальный усилитель

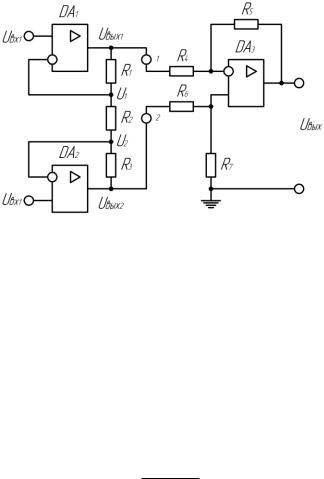

Дифференциальный (разностный) усилитель, сигнал на выходе которого пропорционален алгебраической разности входных сигналов, поступающих на инвертирующий и неинвертирующий входы операционного усилителя, представлен на рисунке 6.5. Используя метод суперпозиции, формулу для выходного напряжения в схеме (см. рисунок 6.5) при действии напряжений Uвх1 и Uвх2 можно записать как

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

oc |

|

R |

oc |

|

|

|

R |

2 |

|

|

|

|

U |

|

K |

U |

K |

|

U |

|

U |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

U |

|

, |

|||

вых |

ocu |

вх2 |

вх1 |

R |

R |

R |

|

R |

|

вх2 |

|||||||||||||

|

|

oc вх1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|

|

|

где |

|

R2 |

Y – коэффициент деления делителя напряжения R2+R3. |

R R |

|||

|

2 |

3 |

|

Для получения минимальной погрешности за счет входных токов принимаем R1=R3, R2=Rос.

52

Рисунок 6.5 – Схема дифференциального усилителя

Тогда

Uвых Roc Uвх1 Uвх2 ,

R1

откуда найдем коэффициент усиления дифференциального (разностного) сигнала усилителя (см. рисунок 6.5)

Ku ос Roc .

R1

Входное сопротивление дифференциального усилителя (см. рисунок 6.5) неодинаково по входам 1 и 2. Входное сопротивление по инвертирующему входу 1 равно R1, а по неинвертирующему определя-

ется суммой сопротивлений R2 и R3, т. е. Rвх1=R1, Rвх1=R2+R3.

Это обстоятельство вызывает определенные затруднения при практическом использовании дифференциальных усилителей на операционных усилителях.

Недостатком схемы, изображенной на рисунке 6.5, является также сложность регулировки коэффициента усиления Kuос, так как при этом необходимо одновременно изменять два точно подобранных резистора

R2 и Rос или R1 и R3.

Для устранения этих недостатков применяется схема, представленная на рисунке 6.6 и получившая широкое распространение в автоматических системах контроля и управления, так как обладает очень высоким коэффициентом ослабления синфазных помех, следовательно, с ее помощью можно усиливать маломощные сигналы на фоне большого уровня синфазных помех и наводок, например, от датчика, расположенного на некотором расстоянии от усилителя. По этой же схеме часто выполняют прецизионные измерительные усилители.

53

Рисунок 6.6 – Схема дифференциального усилителя маломощных сигналов

В ней одинаковые операционные усилители DA1 и DA2 представляют собой дифференциальные усилители, имеющие высокое входное сопротивление. Схема их включения обеспечивает повышение коэффициента Kоссф. Операционный усилитель DA3 производит вычитание выходных сигналов операционных усилителей DA1, DA2 и тем самым уменьшает влияние на выходной сигнал напряжения смещения нуля операционных усилителей DA1, DA2 и синфазного входного напряжения.

Так как напряжения на инвертирующем входе равно напряжению на неинвертирующем как у первого, так и у второго операционного усилителя, то напряжение на резисторе R2 определяется разностью входных напряжений, а ток через резистор R2 равен

I Uвх1 Uвх2 .

R2

Если пренебречь входными токами операционных усилителей, то можно считать, что ток I протекает и через резисторы R1 и R3, причем R1=R3. Тогда выходное напряжение дифференциального усилителя, образованного операционными усилителями DA1 и DA2, измеряемое в точках 1 и 2, равно

Uвых1 2 I R2 2R1 .

Подставив значение тока I в это выражение, получим

54

|

|

|

|

Uвх1 Uвх2 |

|

|

|

|

2R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

U |

вых1 2 |

|

|

|

R 2R |

1 |

|

1 |

|

|

U |

вх1 |

U |

вх2 |

, |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

R2 |

2 |

1 |

|

|

R2 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

откуда найдем коэффициент усиления дифференциального усилителя на операционных усилителях DA1 и DA2

K |

|

|

Uвых1 2 |

1 |

2R1 |

. |

|

u д1 |

|

Uвх1 Uвх2 |

|

R2 |

|

|

|

|

|

|||

Из этого выражения следует, что коэффициент Kuд1 можно регулировать с помощью одного только резистора R2.

Дифференциальный усилитель на операционном усилителе DA3 выполнен по схеме, изображенной на рисунке 6.5, и имеет коэффициент усиления (при R2=R5), равный

|

|

K |

|

|

|

R5 |

. |

|

|

|

|

||

|

|

u д2 |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

R4 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Таким образом, общий коэффициент усиления схемы (рису- |

|||||||||||||

нок 6.6) определяется выражением |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2R |

|

R |

||

K K |

|

K |

|

|

1 |

|

1 |

. |

5 |

. |

|||

|

|

|

|

|

|||||||||

uд |

u д1 |

|

|

u д2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

R2 |

R4 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Резистор R2 используется также для балансировки выходного дифференциального усилителя и уменьшения синфазной помехи до минимума.

Влияние напряжений смещения нуля операционных усилителей DA1, DA2 сравнительно невелико и полностью отсутствует при одинаковых значениях Uсм1, Uсм2 и равных их изменениях. Напряжение смещения нуля операционного усилителя DA3 никак не компенсируется, но его влияние на погрешности усиления невелико, так как сигналы, поступающие на входы этого операционного усилителя, имеют большие значения. Коэффициент ослабления синфазного сигнала очень велик. Это обусловлено тем, что операционный усилитель DА3 усиливает только разность напряжений U'вых1 и U'вых2, вызванных синфазным сигналом. Поэтому при равных коэффициентах ослабления синфазного сигнала у операционных усилителей DA1, DA2 подавление его на выходе операционного усилителя DA3 будет практически полным.

При необходимости получить дифференциальный вход нагрузку подключают к точкам 1, 2. Если к усилителю подключается источник сигнала, не связанный гальванически с источником питания усилителя, то в цепи входов необходимо ввести сопротивления, обеспечивающие получение требуемых значений входных токов.

55

ЛЕКЦИЯ 7. МАСШТАБНЫЕ УСИЛИТЕЛИ. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Усилители, имеющие точное нормированное значение коэффициента усиления, называют масштабными. Иногда в их составе выделяют измерительные и электрометрические усилители.

Измерительные усилители относятся к числу прецизионных. Значения их параметров нормированы и в диапазоне рабочих частот и температур не выходят за пределы, оговоренные в технических условиях. Эти усилители применяют для масштабирования измерительных сигналов в системах получения и обработки информации.

Электрометрические усилители имеют высокое входное сопротивление (до 109…1015 Ом) и ничтожно малые входные токи. Их обычно применяют в устройствах, где требуется измерять электрические заряды или преобразовывать малые токи.

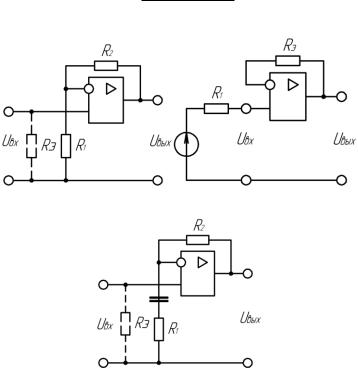

Выделение масштабных усилителей в специальный класс устройств несколько условно и характеризует только то, что к значениям их основных параметров и их стабильности предъявляют повышенные требования. При создании их широко применяют операционные усилители, включенные по схеме, изображенной на рисунке 7.1. Количество операционных усилителей и схемы соединения зависят от требований, предъявляемых к конкретному усилителю.

Так как свойства операционных усилителей, охваченных цепями обратной связи, подробно рассмотрены в предыдущих лекциях, в данном разделе будем считать операционный усилитель идеализированным и пренебрегать его входным и выходным сопротивлениями (Rвх→∞; Rвых→0). Также учтем, что дифференциальное напряжение между входами стремится к нулю, что справедливо только при условии Kyu→∞. Эти допущения не вносят существенных погрешностей, позволяют быстро и легко определить параметры преобразования конкретного устройства.

В случае прецизионных преобразователей, когда нельзя пренебрегать погрешностями, вносимыми вышеуказанными допущениями, анализ работы следует вести с учетом значений коэффициента усиления, входных и выходных сопротивлений. С учетом особенностей применения обратной связи и указанных на схемах значений сопротивлений получим

- для рисунка 7.1a Ku R2 R1 ;

R1

- для рисунка 7.1б Ku 1;

56

- для рисунка 7.1в Ku 1 j C(R2 R1) . 1 j CR1

а |

б |

в

а– неинвертирующий входной сигнал; б – повторитель напряжений;

в– усилитель переменного напряжения

Рисунок 7.1 – Схемы усилителей с включением операционных усилителей

Входные и выходные сопротивления усилителей:

|

|

|

|

|

|

K |

|

R |

|

|

||||

- для рисунка 7.1a R |

R |

|

1 |

|

|

yu |

|

|

1 |

|

|

; |

||

вх |

R R |

|

|

|||||||||||

вхос |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

2 |

|

|

|

|

Rвыхос |

|

|

|

Rвых |

|

|

|

; |

|

|

||||

|

|

|

K |

|

R |

|

|

|

||||||

|

|

1 |

|

|

yu |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

R R |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

57 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- для рисунка 7.1б Rвх ос Rвх сф , Rвых ос |

|

|

Rвых |

|

; |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

K yu |

||||||

- для рисунка 7.1в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K yu j CR1 |

|

|

|

|

|

|

||

R |

R |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

; |

|

||

|

j C( R |

R |

|

|

|

|||||||||||

вхос |

|

вх |

|

1 |

) |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

1 |

|

|

|

|

|

Rвыхос |

|

|

|

|

|

|

Rвых |

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K yu j CR1 |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

1 j C( R |

R ) |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

Усилители, схема которых приведена на рисунке 7.1а, применяют или самостоятельно, или в составе сложных усилителей, когда требуется иметь повышенное входное сопротивление при значительном коэффициенте усиления по напряжению.

Повторители напряжения, схема которых приведена на рисунке 7.1б, обычно используют во входных устройствах, в которых требуется иметь высокое входное сопротивление, или в случаях, когда необходимо получить минимальное выходное сопротивление.

Усилители, схема которых показана на рисунке 7.1в, используются для усиления переменных напряжений. У них выполнена 100%-ная обратная связь по постоянному току, что гарантирует малые изменения выходного сигнала на постоянном токе, равные дрейфу напряжения смещения нуля Uсм. В то же время в полосе частот, в которой сопротивлением конденсатора C можно пренебречь, коэффициент усиления достаточно большой, и его значение определяется только резисторами

R1, R2.

Эти усилители работают с синфазным входным сигналом, равным Uвх. Поэтому имеется дополнительная погрешность, определяемая коэффициентом ослабления синфазного сигнала Kоссф. Из-за уменьшения значения Kоссф при увеличении частоты она существенно больше в диапазоне повышенных частот.

Коэффициент усиления усилителя, у которого сигнал подан на инвертирующий вход, его входное и выходное сопротивления определяются выражениями

K |

|

|

R2 |

, R |

R , R |

|

|

Rвых |

|

|

. |

|

|

R |

|

|

K |

R |

|

||||||

|

u |

|

вх ос |

1 вх ос |

|

|

||||||

|

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

yu |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

R R |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

|

|

Отсутствие синфазного входного сигнала и стабильные значения параметров делают эту схему предпочтительной для масштабирования

58

напряжений. При этом следует учитывать, что последовательное включение более двух операционных усилителей может привести к потере устойчивости. Это обусловлено тем, что выходные сопротивления операционных усилителей не равны нулю и повышаются при увеличении частоты. Также увеличивается и дифференциальный входной сигнал на входе каждого операционного усилителя из-за уменьшения значения Kyu. Поэтому могут создаться условия, когда выходной сигнал третьего операционного усилителя, попадая через резисторы цепей обратной связи на вход первого, вызовет самовозбуждение усилителя. Когда используется много операционных усилителей, включенных последовательно (рисунок 7.2а), целесообразно между каждой парой устанавливать операционные усилители, выполненные по схеме, представленной на рисунке 7.1а, б.

На основе схемы, изображенной на рисунке 7.2а, можно выполнить суммирующее устройство, схема которого представлена на рисунке 7.2б. В нем отсутствует взаимное влияние входных сигналов. Это происходит вследствие того, что инвертирующий вход имеет практически нулевой потенциал. Выходное напряжение такого операционного усилителя

U |

|

|

R4 |

U |

|

|

R4 |

U |

|

|

R4 |

U |

|

. |

вых |

|

вх1 |

|

вх2 |

|

вх3 |

||||||||

|

|

R1 |

|

|

R2 |

|

R3 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Врассмотренных схемах в цепи одного из входов обычно уста-

навливается сопротивление RЭ. Оно не влияет на коэффициент усиления и вводится, когда это необходимо для уменьшения изменений выходного напряжения, вызванных временными или температурными колебаниями входных токов.

Сопротивление RЭ выбирают таким, чтобы эквивалентные сопротивления, подключенные к входам операционного усилителя, были одинаковы.

Если токи входов равны и изменяются на одинаковую величину, то создаваемые ими падения напряжения не создадут дифференциального сигнала и не вызовут дополнительного смещения нуля.

Всхемах, приведенных на рисунке 7.1, значения резисторов выбирают соответственно из условий:

R1 RЭ , R2 RЭ .

Для схем, изображенных на рисунке 7.2а, б:

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

. |

|

|

|

|

|

|||||

RЭ |

R1 |

R2 |

R3 |

|

R4 |

||||

|

|

|

|

59 |

|

|

|

|

|

а |

б |

в

а– инвертирующий входной сигнал; б – сумматор напряжений;

в– вычитающее устройство

Рисунок 7.2 – Схемы усилителей на базе операционных усилителей

При одновременной подаче напряжения на оба входа получается вычитающий усилитель. Так как он представляет собой линейный элемент, то при определении его параметров справедлив принцип наложения, и для каждого входного сигнала справедливы уравнения для схем, приведенных на рисунках 7.1а и 7.2а:

|

|

|

|

R |

|

|

R |

R |

|

R |

|

|

|

|

U |

|

U |

|

2 |

U |

|

1 |

2 |

|

|

4 |

|

. |

(7.1) |

вых |

вх1 |

R |

|

R |

R |

|

|

|||||||

|

|

|

вх2 |

|

|

R |

|

|||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

13 |

|

4 |

|

|

При выполнении условия

R2 |

|

R1 R2 |

|

|

R4 |

|

R |

R |

R R |

||||

|

|

|||||

1 |

|

1 |

|

3 |

4 |

|

|

|

60 |

|

|

|

|