- •Астраханский государственный технический университет

- •Главнейшие породообразующие минералы Общие сведения о минералах.

- •Формы нахождения минералов в природе.

- •Физические свойства минералов.

- •Классификация главнейших породообразующих минералов.

- •Главнейшие горные породы

- •Магматические горные породы.

- •Описание магматических горных пород.

- •Формы залегания магматических интрузивных горных пород.

- •Формы залегания магматических эффузивных горных пород.

- •Осадочные горные породы.

- •Основные отличительные признаки осадочных горных пород.

- •Обломочные горные породы.

- •Органогенные и хемогенные горные породы.

- •Метаморфические горные породы

- •Основные отличительные признаки метаморфических горных пород.

- •Основные виды полезных ископаемых.

- •Геологическое время.

- •Геохронологическая шкала.

- •Слой и слоистость.

- •Несогласия.

- •Типы тектонических нарушений.

- •1. Наклонное залегание.

- •2. Складчатые нарушения.

- •Типы складок.

- •3. Разрывные нарушения.

- •Литература

Типы складок.

Все складчатые формы делятся по расположению в них слоев горных пород на две группы: антиклинальных и синклинальных складок.

Антиклинальная складка характеризуется тем, что, какую бы она ни имела форму, ее ядро всегда будет слагаться относительно более древними слоями, чем крылья.

Синклинальная складка имеет в ядре относительно более молодые породы, чем на крыльях.

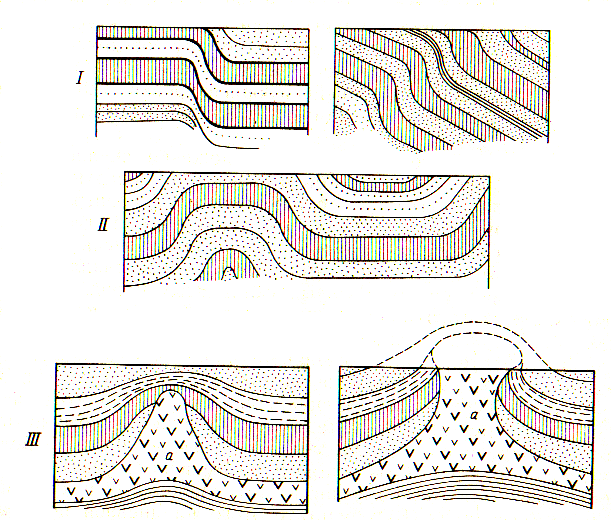

Пo одному только признаку наклона слоев на крыльях, т. е. по наклону их к ядру или от ядра, нельзя отличить антиклинальную форму от синклинальной (рис. 26, I).

Поэтому определять форму складки надо всегда стратиграфическим способом — по последовательности наслоения и возрасту пород на крыльях и в ее ядре.

По положению осевой поверхности и падению крыльев различают следующие типы складок (рис. 26, //). Прямые складки (нормальные, или симметричные) имеют вертикально расположенные осевые поверхности и, следовательно, одинаковые углы падения крыльев.

У косых складок осевая поверхность наклонена, их крылья падают в противоположные стороны под разными углами; опрокинутые складки (или наклонные) обладают наклонной или очень пологонаклонной осевой поверхностью, а крылья их падают в одну сторону; лежачие складки характеризуются горизонтальным или почти горизонтальным расположением осевых поверхностей; перевернутые складки (ныряющие) имеют осевую поверхность, изгибающуюся относительно вертикального положения на угол, больший 900. Вершина или замок такой складки направлены к ее основанию.

По углу при вершине и одновременно по степени сжатия крыльев выделяются открытые, или обычные простые, складки, в которых угол при вершине всегда меньше 180о (рис. 26, ///). Открытыми могут быть прямые, косые, опрокинутые, лежачие и перевернутые складки. В сжатых, или изоклинальных, складках крылья расположены параллельно или почти параллельно. Угол при вершине такой складки равен нулю или имеет близкую к этому величину. Изоклинальными могут быть прямые, опрокинутые, лежачие и перевернутые складки. Косая складка не может быть изоклинальной, так как ее крылья не параллельны и должны обладать различным падением. Пережатые, или веерообразные, складки имеют пережатое ядро. Веерообразные складки могут быть; прямые, косые, редко встречаются наклонные и еще реже лежачие.

По соотношению высоты с шириной выделяются плоские складки (низкие, широкие), в которых ширина значительно больше их высоты, высокие (узкие), в которых высота больше ширины, и равномерные (средние), в которых отношение высоты к ширине примерно 1:1 — 1:2 (рие. 26, IV).

Сложные складки: ступенчатая (коленообразная) складка, или флексура (рис. 27, /). Она представляет собой сочетание двух перегибов (антиклинального и синклинального) в горизонтальных или пологонаклонных слоях пород. Складки с широким плоским замком и крутыми крыльями, изогнутыми коленообразно, называются сундучными, или коробчатыми (рис. 27, II).

Рис. 26. Типы складок: I – по расположению слоёв: а – антиклинальная, б – синклинальная; II – по положению осевой поверхности и падению крыльев; III – по углу при вершине и степени сжатия крыльев; IV – по соотношению высоты с шириной.

Сложными складками, слои которых нарушены в замковой части разрывами, возникшими при поднятии и протыкании их пластическими породами ядра (соль, гипс, мягкие глины), являются диапировые складки (рис. 27, III); с ними и с подстилающими подсолевыми толщами часто связаны газонефтяные месторождения. Ядро диапировой складки называют ядром протыкания. Оно часто имеет столбо-, штокообразную и даже расширяющуюся кверху, в виде перевернутой капли, форму. Для диапировых складок характерны уменьшение мощности слоев над ядром протыкания и разрывы их. Если в нижней части складки ядро протыкает слои пород, то в верхней слои могут только изгибаться над ядром. Диапировые складки представляют собой переходные или смешанные тектонические формы от пликативных (сплошных) к дизъюнктивным (разрывным) типам нарушений.

Рис. 27. Типы складок:

/ — ступенчатые или коленообразные — флексуры; // — сундучные (коробчатые); /// — диапировые (а - ядра протыкания).