- •1. Проектирование пруда и определение режима его работы

- •1.1. Выбор места створа плотины

- •1.2. Расчет притока воды в пруд

- •1.4. Оросительная способность водохранилищ

- •2. Расчет земляной плотины

- •2.1. Определение размеров элементов плотины

- •2.2. Составление поперечного и продольного профилей плотины

- •2.3. Составление плана основания плотины

- •2.4. Определение объема земляных работ.

- •3. Расчет водосбросов

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

Кафедра Землеустройство

Расчетно-графическая работа по дисциплине

Инженерное обустройство территории

НА ТЕМУ: Проект земляной плотины сельскохозяйственного назначения

Выполнила: студентка А-2-3 Горшкова Т.А.

САМАРА 2014

Введение

Высшая цель общественного производства − наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей человека.

Материальные блага на 3/4 формируются за счет продукции сельского хозяйства.

Для высокоэффективного функционирования сельскохозяйственного производства, получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур нужны социально-экономические условия (уровень механизации, производительность труда и др.) и внешние природные условия, благоприятные для сельскохозяйственных растений (климат, плодородие почв, гидрологические условия, рельеф и др.).

На большей части территории нашей страны именно человек должен обеспечивать эти внешние условия, путем изменения неблагоприятных природных условий. Основным средством достижения поставленной цели является мелиорация – система организационно-хозяйственных и технических мероприятий, предусматривающая коренное улучшение неблагоприятных природных (гидрологических, почвенных, агроклиматических и др.) условий, с целью наиболее эффективного использования земельных ресурсов. Мелиорация способствует повышению плодородия почвы, обеспечивает увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и рост производительности труда.

Учитывая, что основные сельскохозяйственные районы Российской Федерации находятся в зоне недостаточного увлажнения (≈ 2/3 площади пашни в засушливой зоне), решить проблему увеличения объема сельскохозяйственного производства невозможно без проведения на строго научной основе мелиоративных мероприятий (орошения, обводнения), культуртехнических работ и землеустроительных мероприятий на значительной территории.

Современная площадь орошаемых земель в нашей стране составляет 8,9 % площади пашни. Вместе с тем, в странах с развитым сельским хозяйством и лучшими, чем в России климатическими условиями, мелиорированные земли занимают: во Франции и Германии − 56 % пашни, в США – 60 %, в Голландии – 80%.

Для создания устойчивого производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране необходимо довести площадь мелиорированных земель до 27 % пашни.

Все это свидетельствует о необходимости глубокого усвоения основ сельскохозяйственной мелиорации, об обязательности согласования проводимых мероприятий с требованиями экологической обстановки. Современный специалист в области сельского хозяйства должен обладать глубокими знаниями агронома, гидротехника, мелиоратора и землеустроителя одновременно.

1. Проектирование пруда и определение режима его работы

Одним из основных элементов оросительной системы является источник орошения, который определяет технические особенности системы и размеры орошаемой площади. Для орошения используют реки в их естественном или зарегулированном состоянии; поверхностный местный сток, аккумулируемый в прудах, водохранилищах; подземные воды и др.

Под местным стоком понимают сток временных водотоков, образующихся во время весеннего снеготаяния или выпадения летних ливневых дождей.

Эти водные ресурсы можно задерживать на месте их образования различными агротехническими мероприятиями, лесомелиорацией, а также при помощи гидротехнического строительства − создания водохранилищ, прудов, лиманов.

Воду местного стока используют на орошение и обводнение.

1.1. Выбор места створа плотины

При проектировании водохранилищ и прудов на местном стоке большое значение имеет правильно выбранное место под водохранилище, так как оно во многом определяет надежность работы всей оросительной системы.

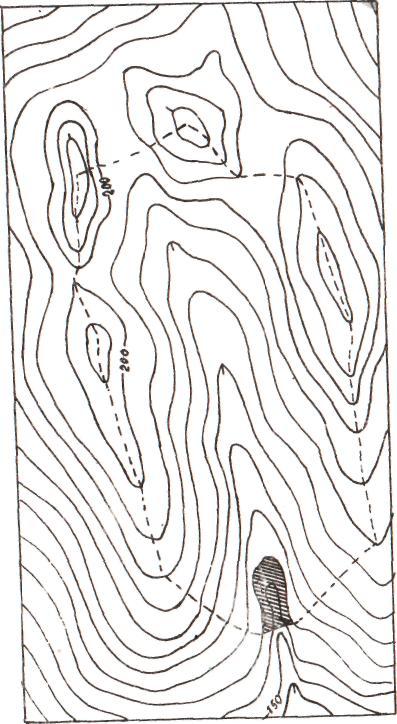

Перед проектированием водоема производится ряд изысканий на местности. Эти изыскания включают: выбор места створа плотины и получение гидрогеологических характеристик ложа будущего водоема (Рис. 1).

Створ плотины выбирается с учетом следующих требований:

1. Плотина должна быть расположена по возможности ближе к потребителю.

2. Плотина должна располагаться в самом узком месте балки, что обеспечит минимум земляных работ.

3. Продольный уклон дна балки в месте устройства пруда не должен превышать 0.005.

4. Грунты в основании и ложе водохранилища должны быть слабоводопроницаемыми.

5. Высота плотин сельскохозяйственных прудов не должна превышать 15 м.

6. Вода должна быть пригодной для орошения, её количество должно полностью удовлетворять потребность.

Рис. 1 Карта водосборной площади М 1:50000

Сечение рельефа – 5 метров

- Зона затопления

П лощадь

водосбора = 35.7 км2

лощадь

водосбора = 35.7 км2

Место для водоема можно считать пригодным, если ложе и склоны балки сложены водоупорными породами (глинами, суглинками) с коэффициентом фильтрации Кф = 0.01 м/сутки. Мощность залегания данных пород должна быть не менее 3-4 м.

Если полевые исследования фильтрационных свойств грунта не про- водились, слой фильтрационных потерь принимается равным:

- для водопроницаемых пород (песок, супесь) - 1...2 м/год и более;

- для суглинков – 0.5 ... 1.0 м/год (2...3 мм/сутки);

- для глинистых грунтов – 0.5 м/год (1...2 мм/сутки).

На основании гидрогеологических изысканий делается заключение о пригодности выбранной балки для устройства на нем водохранилища.

1.2. Расчет притока воды в пруд

Рассчитать ожидаемый приток воды в пруд от весеннего снеготаяния можно по формуле:

W = 1000 ·hс ·F1, м³ ;

где hс - слой весеннего стока при 85%-ной обеспеченности, мм;

F - площадь водосбора, км2.

Слой весеннего стока hс определяется:

hс

=

![]() ·Кр,

мм ;

·Кр,

мм ;

где

![]() - норма

весеннего стока;

- норма

весеннего стока;

Кр - модульный коэффициент.

Норма

весеннего стока (![]() )

берется по карте изолиний нормы стока

для своего района (приложение 1). Если

)

берется по карте изолиний нормы стока

для своего района (приложение 1). Если

![]() <

50

мм, вводится поправочный коэффициент,

который выбирается по графику (приложение

2 или 3) в зависимости от величины

водосборной площади и нормы весеннего

стока.

<

50

мм, вводится поправочный коэффициент,

который выбирается по графику (приложение

2 или 3) в зависимости от величины

водосборной площади и нормы весеннего

стока.

Для

Сергиевского

района

![]() =

50 мм. Эта величина равна 50 мм, следовательно,

поправка равно 1,0.

=

50 мм. Эта величина равна 50 мм, следовательно,

поправка равно 1,0.

![]() =

50 · 1.0 = 50 мм

=

50 · 1.0 = 50 мм

Модульный коэффициент Кр изменяется в зависимости от коэффициента вариации СV, и расчетной обеспеченности, на которую рассчитывается пруд (для сельскохозяйственных прудов Р = 85%).

Коэффициент вариации весеннего стока показывает размах колебаний значений годового стока относительно нормы стока. Значения его колеблются в зависимости от климатической зоны, степени обводнения территории и т.п. Для водосборов, площадь которых меньше 100 км2 , как в нашем случае, полученное по карте значение СV умножается на 1.25 для учета местных условий.

В нашем примере: СV = 0.5, что с учетом местных условий составит:

СV = 0.5 · 1.25 = 0.6 (СV определяется с точностью до 0.1).

В нашем примере коэффициенту вариации С„ = 0,6 соответствует модульный коэффициент Кр = 1 .

Слой весеннего стока для 85%-ной обеспеченности:

hс

=

![]() ·

Кр

=

50

·0.6= 30 мм

·

Кр

=

50

·0.6= 30 мм

Объем весеннего стока:

W = 1000 · hс · F1 = 1000 ·30·35.7км2 =1071000 м3

Именно на этот объем (1071000 м3) необходимо рассчитать пруд. Все расчеты сводим в таблицу 1.

Таблица 1.

Расчет притока воды в пруд (район Сергиевский)

|

Показатели |

Ед. измерения |

Расчетные величины |

|

1. Площадь водосбора (F1) |

км2 |

35.7 км2 |

|

2.

Норма

весеннего стока ( |

мм |

50 мм |

|

3. Поправочный коэффициент весеннего стока |

- |

1 |

|

4. Коэффициент вариации (СV) |

- |

0.5 |

|

5. Расчетная обеспеченность (Р ) |

% |

85% |

|

6. Коэффициент вариации с учетом поправки на местные условия 7. Модульный коэффициент (Кр) 8. Слой весеннего стока (hс) 9. Объем весеннего стока |

-

- мм м3

|

0.6

1 30 1071000

|

1.3. Определение объемов пруда и режима его работы

Полный объем водохранилища (пруда) определяют как сумму полезного объема (Wполезн.), мертвого объема (Wумо) и объема потерь воды на испарение и фильтрацию (Wпот.).

Полезный объем складывается из объемов воды на орошение и водоснабжение.

Сумма полезного объема и объемов потерь воды на испарение и фильтрацию определяется как рабочий объем. Полный объем воды в пруду определяется как сумма объемов отдельных горизонтов воды в нем.

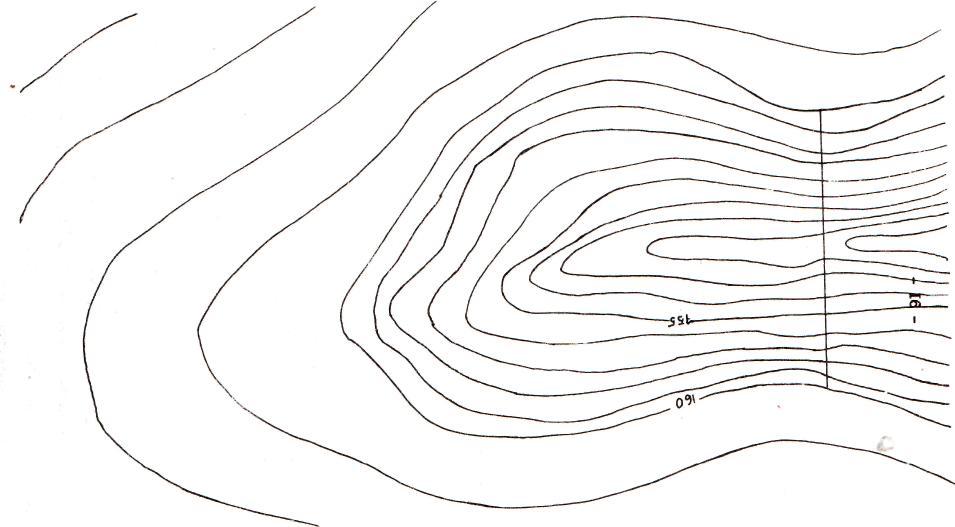

Для этого на план водоема в масштабе 1:5000 или 1:2500 с горизонталями через 1 м (Рис. 2 и 3) наносят ось плотины и определяют все площади, заключенные между осью плотины и каждой горизонталью.

Рис. 2. План участка водоема

М 1:5000

Сечение рельефа – 1 метр

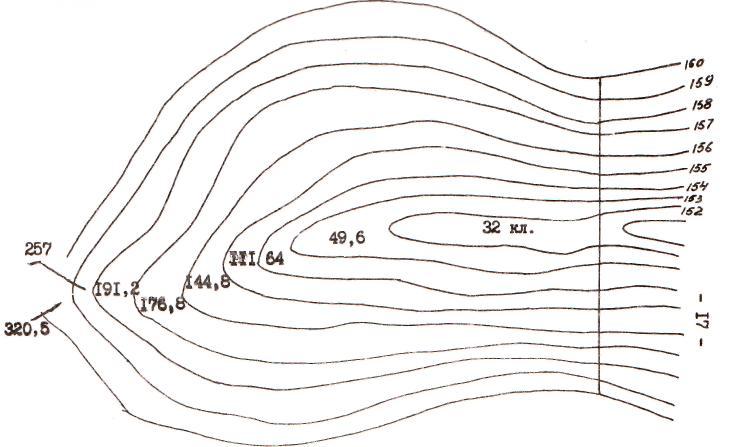

Рис. 3. Определение объемов воды в пруду

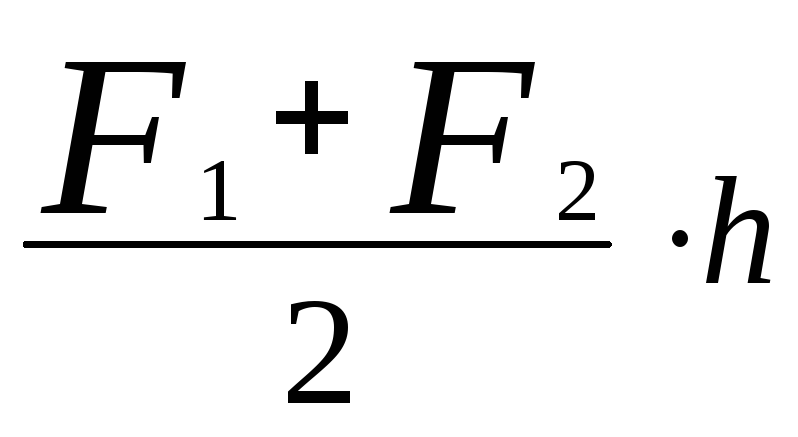

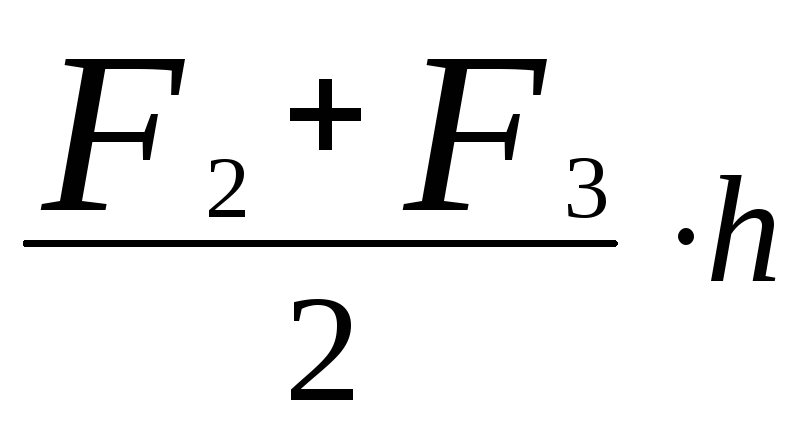

Объемы по каждому слою равны:

W1

=

W2

=

и

т. д.

и

т. д.

Объем последнего слоя, заключенного между последней горизонталью и ложем пруда, получают по формуле:

Wn = 1/3 ·Fn ·h ;

где: F1, F2 , Fn – площади водного зеркала ограниченные горизонталями, м2;

h - глубина воды (сечение горизонталей).

Сумма всех послойно определенных объемов дает общий (полный) объем водохранилища (пруда).

Все вычисления заносим в таблицу 2.

Таблица 2

Определение объема воды в пруду

|

Отметка уровня воды у плотины Н, м |

Площадь водного зеркала F, м2 |

Средняя площадь Fср, м2 |

Высота слоя воды между соседними горизонталями h, м |

Объем воды в слое W, м3 |

Объем воды при соответствующей отметке горизонтали W, тыс. м3 |

|

99.4

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0 |

0

556250

1402083

5464583

9537500

10804166

15912500

19812500

20129166

28202883

67759583

95144666

97045866

99705630 |

278125

979166

3433333

4501041

10170833

13358333

17862500

19970833

24166024

47981233

81452124

96092666 98375748

|

0,6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 |

166875

979166

3433333

7501041

10170833

13358333

17862500

19970833

24166024

47981233

81452124

96095266 98375748 |

0

166,9

1146,04

4579,3

12080,41

22251,2

35609,5

53472,08

73422,9

97608,9

145590,1

227042,2

323137,5

421513,3 |

Рис. 4. График зависимости объемов воды и площадей водного зеркала от глубины наполнения пруда

По оси ординат в масштабе 1:100 откладывают отметки уровней воды Н, по оси абсцисс - площади водного зеркала F и объемы W в произвольном масштабе.

На графике отмечаются три нормативных (характерных) уровня:

УМО - уровень мертвого объема;

НПУ - нормальный подпорный уровень;

ФПУ - форсированный {максимальный) подпорный уровень.

Глубина мертвого объема сельскохозяйственного пруда обычно принимается равной 1.5...2 метра. В нашем примере примем 1,8 м, тогда:

НУМО = 99,4 + 1,8 = 101,2 м

На графике такой отметке соответствует объем 9632 тыс. м3, и площадь водного зеркала FУМО = 2280 тыс. м2.

Отметка нормального подпорного уровня − это отметка, до которой поднимается вода в пруду при его расчетном наполнении. В нашем примере расчетное наполнение − 108360 м3. Такому наполнению соответствует отметка 108.2 м на графике, по которой площадь водного зеркала составит:

FНПУ = 35625 тыс. м2

Форсированный подпорный уровень для сельскохозяйственных прудов выбирается на 1 метр выше ННПУ. Таким образом, НФПУ = 109,2 м.

Такой отметке на графике соответствует WФПУ = 156520 тыс. м3 и площадь водного зеркала FФПУ =71250 тыс. м2.

В нашем примере рабочий объем пруда:

Wраб. = Wполн. – WУМО = WНПУ – WУМО = 108360 м3 – 1585 м3 = 106775м3

Для определения полезного объема первоначально определяют потери воды на испарение и фильтрацию.

Фильтрационные потери принимаются в зависимости от водопроницаемости грунтов, слагающих дно и берега пруда, и определяются как произведение слоя фильтрации на среднюю площадь зеркала пруда.

В нашем примере, при слабоводопроницаемых грунтах объем потерь воды на фильтрацию составит:

Wф

=

м3

м3

![]()

Потери на испарение определяются по формуле:

Wисп.=35.7·0.5;

где hисп - слой потерь на испарение;

hисп = 17.87 ·(25 + t)2· (100 – а), мм/месяц;

где t - среднемесячная температура, °С;

а - среднемесячная относительная влажность воздуха, %

В условиях Самарской области слой потерь на испарение составляет приблизительно 0.4 м/год для северных и центральных районов и 0.5 м/год для южных районов.

В нашем примере:

Wисп.

=

![]() тыс.

м3

в год.

тыс.

м3

в год.

Общий объем потерь:

Wпотерь = Wф + Wисп. = 37750 + 30200 = 67950 м3

Полезный объем пруда:

Wполезн. = Wраб. – Wпотерь = 380000 – 67950 =312050 м3

Таким образом, из пруда для орошения и прочих хозяйственных нужд можно взять 312050 м3 воды в год.