Педагогика_2 / ПЕШКОВА В.Е. Педагогика. Ч.2. Общие основы педагогики (учебн

.pdf

41

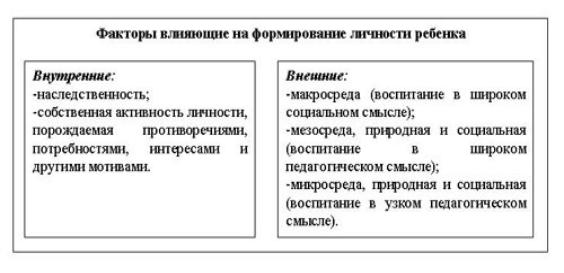

Рассматривая влияние среды на развитие человека, необходимо отметить, что развитие всех человеческих задатков и формирование личности происходит на фоне общества, социального окружения. Социальная среда – это также материальные условия жизни общества, социальный и государственный строй, система производственных и общественных отношений.

Биологические факторы:

-наследственность;

-период внутриутробного развития (врожденный фактор);

-первые месяцы после рождения;

-система охраны здоровья в период всей жизни.

Наследственность – биологическое сходство с родителями («запрограммированность»).

Ребенок наследует физические задатки (развитие речи, болезни), специальные задатки и способности, умственные, интеллектуальные способности, наследственные или врожденные свойства нервной системы. Вместе с тем заимствуются от родителей их привычки, наклонности, повеление. Материальными носителями наследственности являются гены. Развитие живых организмов идет через борьбу наследственности и приспособления к условиям жизни. Изменчивость и наследственность являются свойствами любого живого организма.

Воспитание входит в социальный фактор, однако выделяется и в самостоятельный. Воспитание включает в себя весь комплекс воздействий на человека. Оно должно учитывать все факторы и закономерности развития личности. Поэтому необходимо изучить эти факторы, научиться управлять ими и учитывать те, которые существуют вне нашего сознания и воли. Учитель развивает задатки, склонности, интересы с учетом индивидуальности, изучает среду, выявляет вредные воздействия, предупреждает негативные поступки, исправляет недостатки. Чем глубже воспитание опирается на знания о законах наследственности и влияний среды, тем оно плодотворнее. Задача педагога состоит в том, чтобы умело использовать возникающие противоречия как движущие силы развития личности.

42

Сущность воспитания заключается в двуединстве социального и природного начал в процессе развития человека: ребенка, индивида, личности, индивидуальности.

В свое время педагоги пытались ответить экспериментально: сколько в человеке, в его реальных качествах природного, биологического начала, а сколько социального? Одни утверждали, что 80 % природного, а 20 % социального, другие – наоборот. Однако всех спорщиков объединяло главное: есть биологический «фундамент» человека и социальная (среда и воспитание) его «надстройка».

Развитие человека – это не надстройка социального начала над природным, а процесс «становления природы человеком» (С.Л. Рубинштейн), т.е. не 80 % и не 20 %, а все в человеке обусловлено его природной сущностью, но одновременно – и его общественной сущностью. Всё, что характеризует сформировавшуюся личность, индивидуальность, имеет свои предпосылки в генетической природе индивида и связано с окружающей социальной и природной средой.

6. Возрастные и индивидуальные особенности в развитии личности.

Каждый человек проходит общие для всех возрастов ступени развития, но проходит их в индивидуальном темпе и особенностях в развитии. Индивидуальность характеризует непохожесть, своеобразие, отличие одного человека от другого. Возникают индивидуальные различия, связанные с наследственностью, влиянием среды, внешних и внутренних факторов. Все это проявляется в особенностях нервной системы, физических, умственных, эмоциональных, нравственных и других свойствах. У каждого ребенка свой индивидуальный путь развития, с собственной реакцией на внешний мир и собственным внутренним миром. Поэтому внешние проявления ребенка включают и единичное, и особенное, и общие для всех детей черты. Все это (единичное и особенное) должно стать предметом изучения взрослого. От этого во многом зависит успех обучения и воспитания.

Учитель осуществляет индивидуальный и личностный подход, где выявляются определенные пути в развитии личности с целью их оптимального развития и положительного стимулирования в учебновоспитательной деятельности. Учитель здесь выступает в роли активного помощника и партнера в учебной деятельности.

Средствами педагогического воздействия являются:

-наблюдение; - беседы;

-анкетирование; - работа с родителями и др.

43

Средства педагогического воздействия.

Лекция № 7.

Воспитание как фактор развития личности.

План:

1.Личность ребенка как объект и субъект воспитания.

2.Социализация личности.

3.Разнообразные подходы к развитию личности.

4.Разностороннее и гармоничное развитие личности.

1. Личность ребенка как объект и субъект воспитания.

Воспитание реализуется через образование и организацию деятельности. Личность ученика является целью и результатом работы педагога. Личность ученика и ее развитие – это цель и результат работы педагога, т.е. показатель эффективности педагогической деятельности. В процессе развития личность осваивает способы поведения, мышления и деятельности. Которые дают возможность человеку самовыражаться, самореализовываться, поэтому педагог должен создать максимальные условия для развития личности.

Развитие личности – процесс освоения способов поведения, мышления и деятельности, дающих возможность самовыражения и самореализации.

Воспитание – целенаправленное управление развитием личности с созданием условий для максимального развития, организацией жизнедеятельности, предоставляющие возможность оптимальной самореализации и самовыражения. Воспитание создает доминанту личностного восприятия и навыки поведения человека.

Педагогическое воздействие, осуществляемое педагогом, реализует цели образования и представляет собой целенаправленный процесс обучения и воспитания. Учащийся выступает здесь как объект этого воздействия, но является участником этого процесса в той мере, в какой он осуществляется в его интересах и соответствует его собственным целям. Ведь, в конце концов, не ученик учит учителя, а учитель – ученика. Здесь ученика учат по определенной программе и с четко поставленными целями.

Однако в любом случае, пока ребенок находится в системе

44

педагогических отношений, где педагог по отношению к нему осуществляет педагогическое руководство, ученик выступает не только как объект педагогического воздействия, но и как субъект своей деятельности. То есть ученик принимает цели учителя и осуществляет активные действия по отношению к собственным успехам. Он становится субъектом собственного учения и субъектом существующих в рамках педагогического руководства эмоционально-ценностных отношений. Поэтому на учителя оказывает воздействие результаты деятельности ученика, и в зависимости от его успеха или неуспеха в учении учитель выстраивает свою дальнейшую систему воздействий.

Ясно, что ученик не может постоянно выступать как субъект во всем многообразии педагогических отношений. Именно на учителя возлагается функция педагогического руководств. Когда же ставится цель сделать ученика субъектом своей деятельности, то тогда он выступает одновременно и как объект педагогических воздействий учителя, направленных на достижение этой цели. Здесь необходимо также отметить, что воспитательные воздействия носят преимущественно однонаправленный характер (от субъекта к объекту), и в то же самое время объект педагогического воздействия для себя самого одновременно выступает и субъектом своей деятельности.

Учащийся становится субъектом своей учебной деятельности лишь в меру того, в какой степени он осознает подлинные цели учения и целенаправленно выполняет учебную работу ради осуществления этих целей, принимаемых как личностно значимые.

2. Социализация личности.

Социализация – это процесс и результат включения индивида в социальные отношения. Она осуществляется путем усвоения индивидом социального опыта и воспроизведения его в своей деятельности. В процессе социализации индивид становится личностью и приобретает необходимые для жизни среди людей знания, умения и навыки, т.е. способность общаться и взаимодействовать с другими людьми.

Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как «воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация осуществляется через ряд условий, которые могут быть названы «факторами». Такими факторами социализации являются: целенаправленное воспитание, обучения и случайные социальные воздействия в деятельности и общении.

Образование является ведущим и определяющим началом социализации, главным инструментом культурной преемственности поколения. Образование выступает одновременно и как фактор, и как средство социализации; оно влияет на предпочтения людей в выборе жизненно важных ценностей, на их самоопределение, воздействует на людей, их образ жизни, нравы и обычаи общества, его ценности и нормы.

Поэтому образование можно рассматривать как процесс и результат

45

целеполагаемой педагогически организованной и планомерной социализации человека, осуществляемой в его интересах и/или интересах общества, которому он принадлежит.

Воспитание и обучение (в узком смысле) – это социально организованная деятельность с целью передачи социального опыта ребенку и формирования у него определенных, социально желательных стереотипов поведения, качеств и свойств личности. Здесь случайные социальные воздействия имеют определенное место в любой социальной ситуации.

Социализируясь, ребенок постепенно переходит от объекта социального воздействия к позиции активного субъекта. Ребенок активен потому, что у него существуют потребности. Если воспитание учитывает эти потребности, то это способствует развитию активности ребенка. Если воспитание подавляет желания ребенка, то личность формируется как социально неадаптивная, тревожная или же с выходом ее активности через различные компенсаторные выходы.

Педагогика всех тоталитарных систем рассматривала личность как объект воспитания. Человек же в процессе социализации выступает самореализующимся субъектом, обладающим своими мотивами, капризами, потребностями, поэтому ставящим сам себе цели. Следовательно, сущностью воспитания является создание условий для саморазвития личности. Ориентация школьников на саморазвитие, самовоспитание, вооружение каждого из них средствами самосовершенствования становится важнейшей педагогической задачей. Насколько себя сам развивает человек, настолько он

ииспытывает на себе влияние окружающего мира.

Вусловиях организованного воспитания педагог выступает посредником между детьми и социальным опытом в форме культуры. Он является организатором среды обучения и руководителем усвоения детьми социального опыта. Здесь воспитательную стратегию необходимо строить на утверждении общечеловеческих ценностей (гуманизм, гражданственность, трудолюбие, интернационализм).

Вэтой связи особую значимость приобретают процессы социализации, которые дают возможность приобщить растущую личность к социокультурным ценностям, также создают духовное и предметное пространство, необходимое для саморазвития и самореализации. Социализация, таким образом, представляет собой двусторонний процесс. С одной стороны, – это процесс адаптации личности к обществу путем усвоения социального опыта, ценностей, норм, установок, присущих как обществу в целом, так и отдельным социальным группам. С другой стороны,

– это процесс саморазвития и самореализации, в ходе которого происходит не только актуализация усвоенной системы социальных связей и опыта, но и создание новых.

Процессы социализации образуют органичное единство адаптации, саморазвития и самореализации. С понятием саморазвития личности связывают процесс, который направлен на преодоление противоречий в стремлении к достижению духовной и физической гармонии.

46

Самореализация выступает для личности как проявление внутренней свободы, обусловленной осознанием своих духовных и физических возможностей и как адекватное управление собой в изменяющихся социальных условиях.

Социализация протекает в условиях большого числа обстоятельств, из них внешние факторы можно свести к трем группам:

-макрофакторы - общество, государство, планеты, мир и даже космос;

-мезофакторы - условия и обстоятельства жизнедеятельности человека

исоциальной группы, к которой он принадлежит, идеологические и духовнонравственные отношения, моральные нормы и ценности, принятые в данном человеческом сообществе;

-микрофакторы - семья, различные типы образовательных учреждений, религиозные организации, общество сверстников, средства массовой коммуникации и др. институты воспитания).

Их непосредственное влияние на конкретного человека различно, поскольку удельный вес данных факторов в процессах социализации зависит от изменений, происходящих в них.

Котдельным факторам относятся и случайные социальные воздействия (знакомство, услышанный разговор, ситуация на улице и т.д.). Социализация личности ребенка включает в себя как позиции объекта, так и субъекта. Ребенок активен, потому что у него существуют потребности. Постепенно «врастая» в общество, ребенок проходит через различные социальные группы людей (коллективы). Это семья, детский сад, школа, вуз, работа, знакомые. И каждый раз ребенок, врастая в новый коллектив, проходит следующие этапы социализации (А.В. Петровский):

1) адаптация;

2) индивидуализация;

3) интеграция.

Процесс и результаты самореализации имеют внутренне противоречивый характер, так как в идеале социализированный человек должен соответствовать социальным требованиям и в то же время противостоять негативным тенденциям в развитии общества, жизненным

47

обстоятельствам, тормозящим развитие его индивидуальности. Так, нередко встречаются люди настолько социализированные, фактически растворенные в социуме, что оказываются не готовыми и не способными к позитивному личностному участию в утверждении гуманистических принципов. В значительной степени это зависит от типа воспитания, которое является своеобразным механизмом управления данным процессом.

3.Разнообразные подходы к развитию личности.

1.Возрастной подход к развитию личности предполагает учет и использование в процессе воспитания возрастных особенностей детей.

2.Дифференцированный подход к развитию личности –

предполагает учет и использование особенностей, характерных для реальных групп воспитуемых (приятельских, дружеских) или номинальных групп (актив, пассив, эгоисты, «трудные»).

3.Индивидуальный подход к развитию личности – учет и использование особенностей, присущих конкретному ребенку.

Индивидуальный подход (индивидуализация процессов обучения и воспитания) – выявление и совершенствование разнообразных индивидуальных возможностей в ребенке и превращение их в устойчивые социально-ценностные качества личности. При этом развитие индивидуальности ребенка осуществляется опосредованно, через внутренний мир человека, и обусловлено общественными отношениями.

4.Личностный подход к развитию личности предполагает принципиально иное: независимо от каких-либо особенностей педагог в каждом своем воспитаннике видит уникальную личность. Мало того, он последовательно добивается того, чтобы каждый его питомец в самом себе видел личность, считал себя таковой. И наконец, он стремится к тому, чтобы каждый воспитанник видел личность в каждом из окружающих его людей.

Личностный подход, таким образом, с неизбежностью предполагает, что и воспитатель и его воспитанники относятся к каждому человеку как к цели, как к самостоятельной ценности для них, а не как к средству достижения ими своих целей (благодаря использованию этого человека, манипулированию им в своих интересах).

Это предполагает готовность смотреть на каждого человека как на заведомо интересного. Готовность искать в нем целый мир, загадочный и привлекательный, стремление познать его. Уверенность в том, что он заведомо достоин уважения. Это означает признание за каждым права на непохожесть, на индивидуальность взглядов, увлечений, интересов, черт характера.

Для управления процессом личностного образования надо овладеть ее простейшим звеном – личностно ориентированной ситуацией. Это такая ситуация, в которой востребуется проявление личностных реакций, т.е. ребенок должен искать во всем смысл, думать о себе, выбрать образ и модель своей жизни, выбрать творческий момент, дать критическую оценку факторами и т.д. Возникает задача, которую нельзя решить на знаниево-

48

репродуктивном уровне. То есть, если нет правил, нет однозначных истин, то и нет простых решений. Ориентировка на прежний смысл оказывается неэффективной, неадекватной, и поэтому происходит «ревизия смысла».

Почему это сегодня необходимо? Человек попал в мир, где нужно вживаться в культуру других людей и уметь чувствовать себя частью природы. Заканчивается эпоха индустриального «поддерживающего», чисто интеллектуального образования. Сегодня индивидуум требуется как целостность, с необходимой духовностью, противостоящей бытию.

Поэтому необходимо отказаться от следующего наследства:

а) От мысли о том, что личность можно понять как некое правильное поведение. Личность – такая сущность, которая противостоит всякому насилию. Она не желает, чтобы ее формировали, это нормально, в этом ее назначение. Личность строит себя сама. Отсюда роль педагогики – не формирование, а помощь в этом строительстве. Мы не можем просто подбирать для личности нужный вид деятельности. Нельзя какую-то деятельность проделать. Она строится по законам внешней логики вещей. А человек усваивает не значение и логику вещей, а их смысл. Поэтому здесь нужна педагогика, которая воссоздает культуру духовности человека. Учитель, пришедшей в класс, должен пройти тяжкий путь духовных тревог, тогда он будет способен к выполнению своего назначения.

б) Нужно отказаться от функции активизации учащихся. Она – тот вид программы, который заставляет воспитывать личность с заданными свойствами. Здесь более подойдет термин «востребованность», «актуализация личных функций» или просто «направление активности в заданное русло».

Традиционно поведенческую педагогику интересовал конечный результат (как ты себя ведешь). Сущность же личностного подхода – как ты к этому пришел. В личностно ориентированном образовании надо изучать прошлое и думать о настоящем. Личностный подход – настоящее человека.

5. Системный подход к развитию личности предполагает одновременное изучение всех сторон развития ребенка, а также помогает понять их взаимность и взаимообусловленность. При этом индивидуализация становится основополагающим принципом исследователя.

Система – это совокупность частей (подсистем) и их взаимосвязей, взаимовлияний и взаимодействий. Основное требование системного подхода

– рассматривать ребенка как целостное существо в самых разных его отношениях к окружающему миру – к семье, к друзьям, к школе и другим социальным институтам.

Различные аспекты развития личности (морально-нравственный, интеллектуальный, гуманистический, психосоциальный, поведенческий и др.) взаимосвязаны, взаимообусловлены, поэтому изучаться и реализовываться многие аспекты должны системно, в деятельности и общении.

При переходе от учебно-дисциплинарного воспитания к личностному воспитанию его сутью воспитания становится саморазвитие личности.

49

Главная идея гуманизации педагогического процесса будет заключаться в том, чтобы ученик в целостном образовательном процессе рассматривался как субъект деятельности, субъект развития. Тогда внешнее воздействие на ребенка будет им восприниматься как органическая часть своей жизненной динамики. И учитель выступает здесь как организатор среды обучения.

6. Деятельностный подход к развитию личности. Развитие личности происходит в процессе включения в различные виды деятельности. Изучение особенностей изменения деятельности как способа ее существования выступает условием определения путей, механизмов становления личности в онтогенезе, поскольку именно деятельность обеспечивает адекватность психического отражения действительности.

Будучи всегда сопряжена с определенной потребностью субъекта, деятельность формирует конкретный мотив деятельности, который активизирует внешние действия и влияет на внутренние психические процессы. Через организацию внешней деятельности можно организовать деятельность внутреннюю, т.е. саморазвивающиеся психические процессы. Именно это саморазвитие внутренних структур деятельности образует тот реальный психологический фон, на котором строится воспитание как формирование личности. Таким образом, сущность организации воспитания состоит в том, чтобы вести поиск такого построения системы внешне задаваемой деятельности, которая обеспечивает целенаправленное формирование и переструктурирование внутренней деятельности ребенка, формирование мотива этой деятельности.

Деятельностный подход связан с изучением многоплановой деятельности растущего человека, ее структуры, специфики потребностей, мотивов, этапов развития, механизмов интериоризации внешней предметной деятельности во внутреннюю деятельность, деятельность сознания. Процесс развития деятельности, ее расширения и усложнения наиболее интенсивно протекает у растущего человека, определяя становление его как личность. Причем это не простое движение, а закономерное развитие ведущих деятельностей, процесс которого обеспечивает освоение ребенком как действий, операций, так и мотивов, целей, социальных норм. Это приводит его к овладению миром вещей и одновременно вырабатывает соответствующую позицию в мире людей, представляя условие развития личности, способ реализации социальной формы движения.

Учебная деятельность с самим процессом усвоения знаний становится в младшем школьном возрасте ведущей, т.е. той, в которой формируются основные психологические новообразования этого периода: теоретические формы мышления, познавательные интересы, способность управлять своим поведением, чувство ответственности и многие другие качества ума и характера школьника, отличающие его от детей дошкольного возраста. При этом главную роль играет развитие мышления, происходящее в ходе усвоения научных знаний.

50

4. Разностороннее и гармоничное развитие личности.

Разностороннее и гармоничное развитие личности предполагает формирование разнообразных мотивов, способностей и интересов. Они соответствуют различным сферам человеческой жизнедеятельности. Личность выделяет для себя наиболее значимое, что соответствует ее потребностям.

Разностороннее развитие означает, что человек успешен не только в одной, узко специальной деятельности. Ему могут быть доступны разные сферы деятельности. Для такого человека должно быть характерно высокое развитие каких-либо специальных способностей (технических, изобразительных, музыкальных, поэтических и т.д.) на фоне достаточно высокого общего уровня развития.

Становление гармонично развитого человека связано с формированием иерархической структуры мотивов и ценностей. Уровень мотивов и ценностей определяется мерой их общности, начиная с легких мотивов, через интересы близких людей, коллектива, общества – вплоть до общечеловеческих универсальных целей.

Цель воспитания заключается в том, чтобы сформировать у учащихся навыки саморегуляции личностных процессов, максимально развить те способности, которые создают доминирующую направленность его мышления, придают смысл всей его жизнедеятельности.

Гармоничность личности достигается только тогда, когда сознательные стремления человека находятся в полном соответствии с его непосредственными, часто неосознаваемыми даже им самим желаниями. Мотивирующая сила таких бессознательных образований настолько велика, что в условиях противоречия с сознательными стремлениями человека они приводят к конфликтам, ведущим даже к разрушению личности, что ведет к формированию дисгармоничной личности.

Лекция № 8.

Деятельность как фактор развития личности.

План:

1.Понятие, структура, виды человеческой деятельности.

2.Общение, как вид деятельности.

3.Ведущая деятельность.

4.Активность как фактор развития личности.

5.Самовоспитание личности.

1.Понятие, структура, виды человеческой деятельности.

Деятельность – активность человека, которая направлена на

удовлетворение потребностей. Потребности постоянно развиваются, что влияет на развитие самой деятельности и на человека.