- •Аграрные преобразования в ссср в конце 20-х – 30-е гг. Хх в. План:

- •Источники

- •Литература

- •Ленинские идеи преобразований в сельском хозяйстве

- •1. Добровольность;

- •Ликвидация кулачества как класса

- •Формы кооперации

- •Массовая коллективизация.

- •Ликвидация кулачества.

- •Шмидт Василий Владимирович

- •8000 Человек из них были удостоены орденов и медалей.

- •Итоги коллективизации, и её оценка.

- •Этапы коллективизации

- •1937 — Завершение коллективизации. 93% крестьянских хозяйств объе

- •5 Декабря 1936 года новая Конституция ссср была принята.

- •Орджоникидзе г.К., Сталин и.В., Молотов в.М., Киров с.М., Ворошилов к.Е., Каганович л.М., Куйбышев в.В. Причины формирования культа личности и массовых репрессий

Массовая коллективизация.

Зимой 1929/30 гг. развернулась сплошная коллективизация.

Чрезмерное ее форсирование в течении весенней посевной кампании 1930 г. привело к широкому использованию мер административного принуждения при организации колхозов, угроз «раскулачивания» и лишения избирательных прав. Всё это порождало в ряде районов массовые волнения в деревне, вплоть до антиколхозных и даже антисоветских выступлений.

Были допущены перегибы по отношению к среднему крестьянству. Сказались и ошибки Сталина (он заявлял, что с\х артель – это переходная форма к коммуне). Так, например закрывали деревенские базары, ликвидировали торговлю, закрывали потребительскую кооперацию, обобществляли мелкий скот, птицу. Это были крупные нарушения принципов кооперирования. Другая сторона – стремление создавать колхозы и совхозы – гиганты. Создание таких гигантов не имело под собой материальной базы.

Сопротивление крестьянства заставило власти сманеврировать.

В марте 1930 года вышло постановление «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». ХVI съезд партии отметил, что главным было нарушение принципа добровольности, ЦК партии заявил, что крестьяне имеют полное право выйти из колхозов. «Прилив» в колхозы сменился «отливом». Число кооперированных крестьянских хозяйств летом 1930 года сократилось с 60% до 20%. Осенью 1930 г. нажим был вновь усилен и количество колхозников стало расти. К концу первой пятилетки (1932) в колхозы было вовлечено 67% крестьянских хозяйств, а к концу второй пятилетки (1937) – 93%.

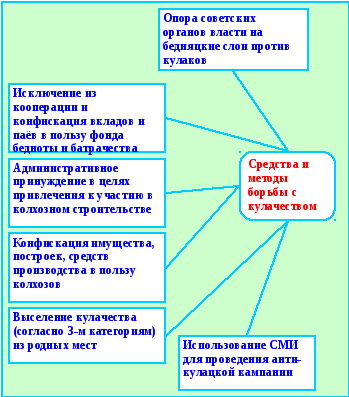

Ликвидация кулачества.

В процессе коллективизации решалась задача ликвидации кулачества как класса. К раскулачиванию переходили там, где крестьяне вступали в колхозы.

Формой ликвидации кулачества было раскулачивание.

Раскулачивание – лишение кулачества материальных основ существования этого класса.

Раскулаченных переводили на положение трудовых элементов. Целью ставили перевоспитать кулака. К разным слоям кулачества подходили дифференцированно.

Выделялось 3 группы:

Группа кулаков оказывающих ожесточенное сопротивление, применяли террористические акты. К ним применялись все меры наказания и изолировали как социально-опасный элемент. Эта группа составила 4% кулацких хозяйств (250 тыс.).

Опасная, но менее активная, не являвшаяся организатором мятежей. К ним применялись меры: лишение средств производства и выселение из своих сёл, где они имели определённое влияние на средние слои крестьянства.

По данным А.И. Вдовина, на спецпоселения было отправлено: 1933 г. – 400 тыс. человек, 1934 – 255 тыс., 1935 – 246 тыс., 1936 – 165 тыс.. 1937 – 128 тыс. Всего с 1930 по 1941 (с учетом Зап. Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии) было выслано 4 млн. человек.

Большинство кулацких хозяйств, представители которых вели себя сравнительно лояльно, лишались основных средств производства и расселялись в данной местности.

Под раскулачивание попали 15% середняков.

Советское государство оказывало выселенным кулакам и их семьям помощь ссудой. Оставляли минимум своих средств.

В 1930–1931 гг. переселено было 1,15 млн. человек. Создана специальная комиссия по устройству выселенных кулаков. Председателем комиссии был назначен зам. председателя СНК СССР В.В. Шмидт.