- •Конспект лекций

- •Оглавление

- •От авторов

- •Введение

- •Лекция 1. Электростатика в вакууме и веществе. Электрическое поле

- •1.1. Предмет классической электродинамики

- •1.2. Электрический заряд и его дискретность. Теория близкодействия

- •1.3. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей

- •1.3.1. Границы применимости закона Кулона

- •1.3.2. Принцип суперпозиции электрических полей. Электрическое поле диполя

- •1.4. Поток вектора напряженности электростатического поля

- •1.5. Теорема Остроградского-Гаусса для электрического поля в вакууме

- •1.6. Работа электрического поля по перемещению электрического заряда. Циркуляция вектора напряженности электрического поля

- •1.7. Энергия электрического заряда в электрическом поле

- •1.8. Потенциал и разность потенциалов электрического поля. Связь напряженности электрического поля с его потенциалом

- •1.8.1. Потенциал и разность потенциалов электрического поля

- •1.8.2. Связь напряженности электрического поля с его потенциалом

- •1.9. Эквипотенциальные поверхности

- •1.10. Основные уравнения электростатики в вакууме

- •1.11.2. Поле бесконечно протяженной, однородно заряженной плоскости

- •1.11.3. Поле двух бесконечно протяженных, равномерно заряженных плоскостей

- •1.11.4. Поле заряженной сферической поверхности

- •1.11.5. Поле объёмно заряженного шара

- •Лекция 2. Проводники в электрическом поле

- •2.1. Проводники и их классификация

- •2.2. Электростатическое поле в полости идеального проводника и у его поверхности. Электростатическая защита. Распределение зарядов в объеме проводника и по его поверхности

- •2.3. Электроемкость уединенного проводника и ее физический смысл

- •2.4. Конденсаторы и их емкость

- •2.4.1. Емкость плоского конденсатора

- •2.4.2. Емкость цилиндрического конденсатора

- •2.4.3. Емкость сферического конденсатора

- •2.5. Соединения конденсаторов

- •2.5.1. Последовательное соединение конденсаторов

- •2.5.2. Параллельное и смешанное соединения конденсаторов

- •2.6. Классификация конденсаторов

- •Лекция 3. Статическое электрическое поле в веществе

- •3.1. Диэлектрики. Полярные и неполярные молекулы. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях

- •3.1.1. Диполь в однородном электрическом поле

- •3.1.2. Диполь в неоднородном внешнем электрическом поле

- •3.2. Свободные и связанные (поляризационные) заряды в диэлектриках. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации (поляризованность)

- •3.4. Условия на границе раздела двух диэлектриков

- •3.5. Электрострикция. Пьезоэлектрический эффект. Сегнетоэлектрики, их свойства и применение. Электрокалорический эффект

- •3.6. Основные уравнения электростатики диэлектриков

- •Лекция 4. Энергия электрического поля

- •4.1. Энергия взаимодействия электрических зарядов

- •4.2. Энергия заряженных проводников, диполя во внешнем электрическом поле, диэлектрического тела во внешнем электрическом поле, заряженного конденсатора

- •4.3. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии электрического поля

- •4.4. Силы, действующие на макроскопические заряженные тела, помещенные в электрическое поле

- •Лекция 5. Постоянный электрический ток

- •5.1. Постоянный электрический ток. Основные действия и условия существования постоянного тока

- •5.2. Основные характеристики постоянного электрического тока: величина /сила/ тока, плотность тока. Сторонние силы

- •5.3. Электродвижущая сила (эдс), напряжение и разность потенциалов. Их физический смысл. Связь между эдс, напряжением и разностью потенциалов

- •Лекция 6. Классическая электронная теория проводимости металлов. Законы постоянного тока

- •6.1. Классическая электронная теория электропроводности металлов и ее опытные обоснования. Закон Ома в дифференциальной и интегральной формах

- •6.2. Электрическое сопротивление проводников. Изменение сопротивления проводников от температуры и давления. Сверхпроводимость

- •6.3. Соединения сопротивлений: последовательное, параллельное, смешанное. Шунтирование электроизмерительных приборов. Добавочные сопротивления к электроизмерительным приборам

- •6.3.1. Последовательное соединение сопротивлений

- •6.3.2. Параллельное соединение сопротивлений

- •6.3.3. Шунтирование электроизмерительных приборов. Добавочные сопротивления к электроизмерительным приборам

- •6.4. Правила (законы) Кирхгофа и их применение к расчету простейших электрических цепей

- •6.5. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной формах

- •6.6. Энергия, выделяющаяся в цепи постоянного тока. Коэффициент полезного действия (кпд) источника постоянного тока

- •Лекция 7. Электрический ток в вакууме, газах и жидкостях

- •7.1. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия

- •7.2. Вторичная и автоэлектронная эмиссия

- •7.3. Электрический ток в газе. Процессы ионизации и рекомбинации

- •7.3.1. Несамостоятельная и самостоятельная проводимость газов

- •7.3.2. Закон Пашена

- •7.3.3. Виды разрядов в газах

- •7.3.3.1. Тлеющий разряд

- •7.3.3.2. Искровой разряд

- •7.3.3.3. Коронный разряд

- •7.3.3.4. Дуговой разряд

- •7.4. Понятие о плазме. Плазменная частота. Дебаевская длина. Электропроводность плазмы

- •7.5. Электролиты. Электролиз. Законы электролиза

- •7.6. Электрохимические потенциалы

- •7.7. Электрический ток через электролиты. Закон Ома для электролитов

- •7.7.1. Применение электролиза в технике

- •Лекция 8. Электроны в кристаллах

- •8.1. Квантовая теория электропроводности металлов. Уровень Ферми. Элементы зонной теории кристаллов

- •8.2. Явление сверхпроводимости с точки зрения теории Ферми-Дирака

- •8.3. Электропроводность полупроводников. Понятие о дырочной проводимости. Собственные и примесные полупроводники. Понятие о p-n – переходе

- •8.3.1. Собственная проводимость полупроводников

- •8.3.2. Примесные полупроводники

- •8.4. Электромагнитные явления на границе раздела сред

- •8.4.1. P-n – переход

- •8.4.2. Фотопроводимость полупроводников

- •8.4.3. Люминесценция вещества

- •8.4.4. Термоэлектрические явления. Закон Вольта

- •8.4.5. Эффект Пельтье

- •8.4.6. Явление Зеебека

- •8.4.7. Явление Томсона

- •Заключение

- •Библиографический список Основной

- •Дополнительный

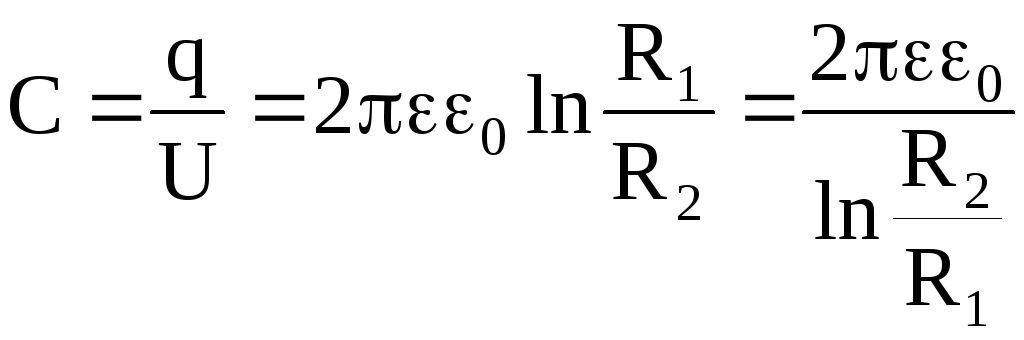

2.4.2. Емкость цилиндрического конденсатора

Ц илиндрический

конденсатор представляет собой

устройство из двух цилиндрических

обкладок, имеющих общую ось (коаксиальных

цилиндров), разделенных слоем диэлектрика

цилиндрической формы (рис. 2.5).

илиндрический

конденсатор представляет собой

устройство из двух цилиндрических

обкладок, имеющих общую ось (коаксиальных

цилиндров), разделенных слоем диэлектрика

цилиндрической формы (рис. 2.5).

Электрическое поле такого конденсатора представляет собой суперпозицию двух полей цилиндрических поверхностей, имеющих равные по величине, но противоположные по знаку заряды.

Напряженность такого электрического поля

![]() .

(2.18)

.

(2.18)

Разность потенциалов между обкладками

,

(2.19)

,

(2.19)

где R1 и R2 – соответственно радиусы внутренней и внешней обкладок.

Таким образом,

.

(2.20)

.

(2.20)

При d = R2 - R1 << R1

![]() ,

,

где d = R2 - R1 – расстояние между обкладками.

Тогда

![]() .

(2.21)

.

(2.21)

Следовательно, при указанных условиях емкость цилиндрического конденсатора можно рассчитывать по формуле емкости плоского конденсатора.

2.4.3. Емкость сферического конденсатора

С ферический

конденсатор представляет собой

устройство, состоящее из двух сферических

поверхностей, которые имеют общий центр

различных радиусов, разделенных

сферическим слоем диэлектрика (рис.

2.6).

ферический

конденсатор представляет собой

устройство, состоящее из двух сферических

поверхностей, которые имеют общий центр

различных радиусов, разделенных

сферическим слоем диэлектрика (рис.

2.6).

Напряженность электрического поля между обкладками такого конденсатора

![]() . (2.22)

. (2.22)

Разность потенциалов между обкладками

.(2.23)

.(2.23)

Таким образом,

![]() .

(2.24)

.

(2.24)

При R2 - R1 = d << R1R2

![]() . (2.25)

. (2.25)

Следовательно, при указанных условиях емкость сферического конденсатора можно рассчитывать по формуле емкости плоского конденсатора.

2.5. Соединения конденсаторов

Отдельные конденсаторы обладают определенной емкостью и могут работать только при подключении их к характерным для них напряжениям, которые определяются свойствами и толщиной диэлектрика. Если напряжение превышает допустимое - происходит пробой конденсатора. Поэтому очень часто из имеющихся в наличии конденсаторов собирают батарею необходимой емкости, предназначенную для работы при более высоких напряжениях. Существует следующие виды соединения конденсаторов: последовательное, параллельное и смешанное.

2.5.1. Последовательное соединение конденсаторов

П ри

последовательном соединении каждая

из обкладок какого-либо конденсатора

соединяется только с одной обкладкой

другого конденсатора, образуется

цепочка конденсаторов (рис. 2.7). К крайним

обкладкам такой цепочки прикладывается

соответствующее напряжение, под

действием которого происходит

перераспределение электрических

зарядов, при этом заряды на всех

промежуточных обкладках равны по

величине, но чередуются по знаку.

ри

последовательном соединении каждая

из обкладок какого-либо конденсатора

соединяется только с одной обкладкой

другого конденсатора, образуется

цепочка конденсаторов (рис. 2.7). К крайним

обкладкам такой цепочки прикладывается

соответствующее напряжение, под

действием которого происходит

перераспределение электрических

зарядов, при этом заряды на всех

промежуточных обкладках равны по

величине, но чередуются по знаку.

В результате перераспределения зарядов заряд батареи (цепочки) равен заряду одного конденсатора. Напряжение между обкладками отдельно взятого конденсатора обратно пропорционально его емкости, а напряжение батареи равно сумме напряжений каждого из входящих в батарею конденсаторов.

Такое соединение конденсаторов применяется в тех случаях, когда необходимо получить емкость, работающую при высоких напряжениях.

Так как в рассматриваемом случае

![]() ,

,

а

![]() ,

,

то будем иметь

![]()

или

![]() .

(2.26)

.

(2.26)

Таким образом, при последовательном соединении конденсаторов величина, обратная емкости батареи, равна сумме обратных величин емкостей отдельных конденсаторов.

Если емкости отдельных конденсаторов равны:

C1 = C2 = C3 = Cn,

то

![]() ,

,

![]() ,

(2.27)

,

(2.27)

т. е. при последовательном соединении n одинаковых конденсаторов, емкость батареи в n раз меньше емкости одного конденсатора.