- •5. Монозиготные близнецы

- •8. Основные закономерности изменчивости

- •I. Специфические методы генетики.

- •II. Неспецифические методы генетики.

- •Нуклеиновые кислоты

- •11. Способы деления эукариотических клеток: митоз, мейоз, амитоз Митотический цикл. Митоз

- •13. Моногибридное скрещивание

- •19. Аутосомно - доминантный тип наследования

- •Дизостоз

- •20. Аутосомно - рецессивный тип наследования

- •[Править]Причины

- •[Править]Эпидемиология

- •21. Генные болезни

- •Нарушения аминокислотного обмена

- •22. Неменделевская наследственность.

- •[Править]Генетика

- •Является ли рак наследственным заболеванием

- •27. Исследование вербального и невербального интеллекта

- •29. Движение как объект психогеметического исследования

- •1. Аутизм (от греч. Сам)

- •32. Истемные психофизиологические процессы в контексте психогенетики

- •33. Роль наследственных факторов в происхождении интеллектуальных нарушений в детском возрасте

- •Синдром Дубовица

- •[Править]Клинические симптомы

Дизостоз

Дизостоз (dysostosis; диз- + греч. osteon кость + -оз) — общее название аномалий развития костей скелета, лежащих в основе семейных наследственных болезней костной системы.

Дизостоз клейдокраниальный (d. cleidocranialis; греч. kleis, kleidos ключ, ключица + kranion череп) — см. Дизостоз ключично-черепной.

Дизостоз ключично-черепной (d. claviculocranialis; син.: Д. клейдокраниальный, Шейтхауэра — Мари — Сентона синдром) — Д., характеризующийся незаращением родничков черепа, брахицефалией, гипоплазией лицевых костей (главным образом верхней челюсти), полным или частичным недоразвитием ключиц.

Дизостоз множественный (d. multiplex) — см. Гаргоилизм.

Дизостоз ротопальцелицевой (d. orodigitofacialis; син.

Папийон-Леаж — Псома синдром) — Д., характеризующийся узким («орлиным») носом, укорочением средней части верхней губы, расщеплением языка и верхнего неба, нарушением развития зубов, недоразвитием фаланг пальцев и т.д.; наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Дизостоз челюстно-лицевой (d. mandibulofacialis; син. Франческетти — Цвалена синдром) — Д., характеризующийся гипоплазией нижней челюсти и скуловых костей с нарушениями развития зубов,

деформацией ушных раковин, а иногда и среднего уха, а также макростомией («рыбье» или «птичье» лицо); наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Дизостоз челюстно-черепной (d. maxillocranialis; син. Петерс — Хевельса синдром) — Д., характеризующийся гипоплазией верхней челюсти, скуловых дуг, прогенией, укорочением переднего отдела основания черепа; наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Дизостоз черепно-лицевой (d.

craniofacialis; син. Крузона синдром) — Д., характеризующийся сочетанием недоразвития костей черепа с преждевременным закрытием черепных швов, гипертелоризмом, экзофтальмом, косоглазием, расстройством зрения, крючковатой формой носа («клюв попугая»); наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Дизостоз энхондральный политопный (d. polytopica enchondralis) — см.Лери — Вейлля дисхондростеоз.

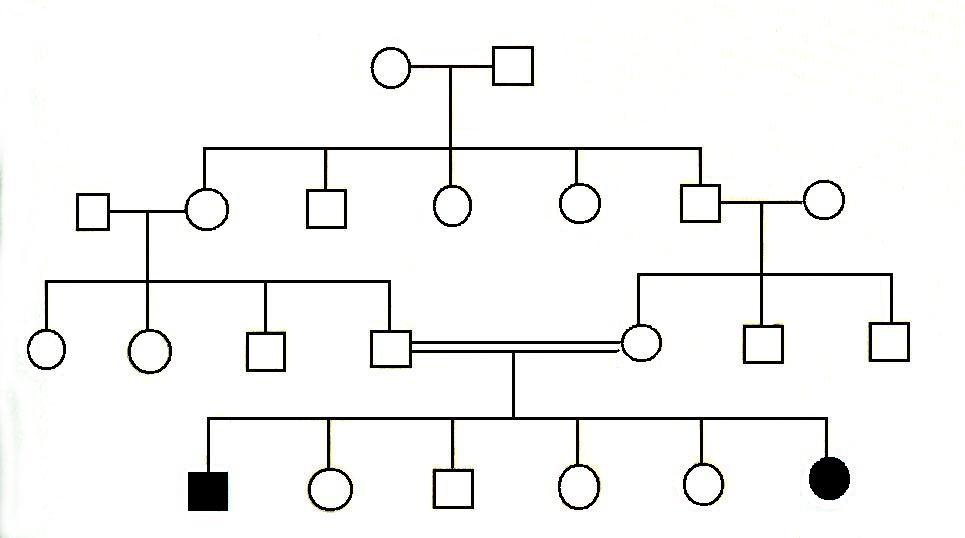

20. Аутосомно - рецессивный тип наследования

При

аутосомно-рецессивных заболеваниях у

здоровых родителей некоторые дети

оказываются больными. Это связано с

тем, что оба родителя являются носителями

аномального аутосомно-рецесссивного

гена. Для этого типа наследования

характерны следующие закономерности.

1)

если поражённый ребёнок родился у

фенотипически нормальных родителей,

то родители обязательно являются

гетерозиготами, 25% их детей поражено,50%

- гетерозиготны и 25% - нормальны.

2) Если

вступают в брак больной с рецессивным

заболеванием и генотипически нормальный

человек, все их дети будут гетерозиготами

и фенотипически здоровы.

3) Если вступают

в брак больной и гетерозигота, то половина

их детей окажутся поражёнными, а половина

– гетерозиготны.

4) Если вступают в

брак двое больных одним и тем же

рецессивным заболеванием, то все дети

их будут больны.

5) Мужчины и женщины

болеют одинаково часто.

|

|

Фенилкетонурия впервые

была открыта учёным-генетиком Феллингом

в 1934 году. В основе её развития лежит

резкое снижение активности фермента,

превращающего аминокислоту фенилаланин

в тирозин. У гомозиготных по этой мутации

людей в крови значительно повышается

концентрация фенилаланина и ряда других

соединений, оказывающих вредное

воздействие. В итоге гомозиготные дети

отстают в развитии, у них наблюдаются

повреждения мозга и возникает умственная

отсталость. В среднем один человек из

50 гетерозиготен по гену фенилкетонурии.

Особенность фенилкетонурии в том, что

она проявляется на первом году жизни

ребёнка и медленно прогрессирует. Без

рано начатого лечения это заболевание

делает ребёнка инвалидом на всю жизнь,

так как вызывает отравление клеток

мозга (интоксикация мозга).

|

|

Синдром

Элерса — Данлоса

Вызывает

недостаточное развитие коллагеновых

структур в различных системах организма.

Проявляется патологией кожи,

опорно-двигательного аппарата,

сердечно-сосудистой системы, глаз,

гиперрастяжимостью кожи — взятая в

складку кожа легко оттягивается. При

этом оттянутая кожная складка быстро

возвращается в исходное положение. Кожа

тонкая, нежная, бархатистая на ощупь,

слабо фиксирована с подлежащими тканями.

Мышечно-скелетные включают деформации

грудной клетки, кифоз, сколиоз, косолапость.

Зубы у больных могут быть неправильно

сформированы, аномально расположены,

уменьшены в размерах или частично

отсутствуют. Умственное развитие больных

в большинстве случаев соответствует

возрасту.

|

|

Муковисцидоз

Характеризуется

системным поражением экзокринных желез

и проявляется тяжелыми расстройствами

функций органов дыхания, желудочно-кишечного

тракта и ряда других органов и систем.

Частота муковисцидоза в по данным разных

авторов, составляет от 1:2500 до 1:8000

новорожденных. Заболевание наследуется

по аутосомно-рецессивному типу,

характеризуется кистозным перерождением

поджелудочной железы, желез кишечника

и дыхательных путей из-за закупорки их

выводных протоков вязким секретом;

проявляется в форме хронической

пневмонии, расстройств пищеварения.

Фенилкетонурия, фенилпировиноградная олигофрения, наследственное заболевание из группы ферментопатий, в основе которого лежит аномалия аминокислотного обмена вследствие отсутствия или резкого снижения активности фермента фенилаланингидроксилазы. Описана в 1934 норв. учёным А. Фёллингом (A. Foiling) (болезнь Фёллинга). Частота Ф. – 1 случай на 10–15 тыс. новорождённых; наследуется по аутосомно-рецессивному типу (см.Наследственные заболевания). При Ф. фенилаланингидроксилаза сохраняет только около 5% активности, в связи с чем нарушается обмен фенилаланина и вследствие этого – тирозина, триптофана и др., накапливаются промежуточные продукты обмена – фенилэтиламин, фенилпировиноградная кислота и др. и возникает дефицит метаболитов, необходимых для нормального функционирования организма В частности, вероятная причина умственных расстройств – дефицит медиаторов нервной системы (адреналина, норадреналина, серотонина и др.). Т. о., при Ф. возникает комплекс взаимосвязанных метаболических расстройств, состоящий из первичного ферментного нарушения и обусловленных им др. нарушений обмена.

Ф. проявляется главным образом выраженной олигофренией (идиотией или имбецильностью). Диагностируется в первые дни жизни ребёнка с помощью экспресс-методов – микробиологических или биохимических. Последние основаны на определении пировиноградной кислоты в моче посредством индикаторов (проба Фёллинга). Лечение сводится главным образом к специальной диете (резкое ограничение продуктов, содержащих фенилаланин)

Болезнь Вильсона — Коновалова (гепатоцеребральная дистрофия,гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Вестфаля — Вильсона — Коновалова) — врождённое нарушение метаболизма меди, приводящее к тяжелейшим наследственным болезням центральной нервной системы и внутренних органов.

Диагностируется у 5-10 % больных циррозом печени дошкольного и школьного возраста. Заболевание передается по аутосомно-рецессивному типу. Ген ATP7B, мутации которого вызывают заболевание, расположен на 13-й хромосоме (участок 13q14-q21).

Болезнь Тея — Сакса (ранняя детская идиотия амавротическая) — редкое наследственное заболевание нервной системы. Названо в честь британского офтальмолога Уоррена Тея(англ. Warren Tay, 1843—1927), и американского невролога Бернарда Сакса (англ. Bernard Sachs, 1858—1944).

|

Содержание [убрать]

|