Линии связи

Виды линий связи, по которым передают информацию от источника к получателю, многочисленны и разнообразны. Различают каналы проводной связи (проводные, кабельные, оптоволоконные и др.) и каналы радиосвязи.

Кабельные линии связи являются основой магистральных сетей дальней связи; по ним осуществляется передача сигналов в диапазоне частот от десятков килогерц до сотен мегагерц. Одним из самых совершенных систем передачи информации являются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Информация по таким каналам передается в виде световых импульсов, посылаемых лазерным излучателем. Они позволяют в диапазоне частот 600 ... 900 ТГц (к = 0,5...0,3 мкм) обеспечить чрезвычайно большую пропускную способность (примерно 120 000 каналов по паре оптических волокон) и создают надежную и скрытую связь с высоким качеством передачи информации. Основными преимуществами оптических волокон (ОВ), или световодов, как физической среды распространения сигналов электросвязи и конструктивной основы оптического кабеля (ОК) являются:

• широкая полоса пропускания, позволяющая передавать сигналы электросвязи со скоростью (битрейтом) до 2,0 ... 2,5 Тбит/с и выше; например, даже при скорости 50 Мбайт/с в течение 1 с передается объем информации, приблизительно равный содержанию 10 школьных учебников.

• низкий уровень потерь на распространение сигналов, обеспечивающих их передачу без регенерации на расстояния до 150 ... 175 км (и в перспективе до 350 км и более);

• абсолютная нечувствительность к электромагнитным помехам;

• отсутствие перекрестных помех (перекрестной модуляции) в ОК;

• малая масса и размеры ОК.

К другим достоинствам ОВ и ОК можно отнести такие, как достаточно высокая защищенность от несанкционированного перехвата передаваемой информации, пожаробезопасность, относительно невысокая стоимость ОК по сравнению с медными кабелями и практически неограниченные запасы сырья для производства ОВ. Все это делает их применение в сетях и системах связи еще более привлекательным и технически и экономически оправданным. Поэтому ОК почти полностью вытесняют в настоящее время другие виды направляющих структур в магистральных линиях цифровых первичных сетей связи. Наряду с проводными линиями связи широко используют радиолинии различных диапазонов (от сотен килогерц до десятков гигагерц). Эти линии более экономичны и незаменимы для связи с подвижными объектами. Для многоканальной системы радиосвязи при передаче, информации на большие расстояния широко используются радиорелейные линии (РРЛ) связи. Радиорелейная связь (радио и франц. relais — промежуточная станция) —радиосвязь, состоящая из группы ретрансляционных станций, расположенных на определенном расстоянии друг от друга, обеспечивающем устойчивую работу. Антенны станций линии радиорелейной связи устанавливают на мачтах (башнях) высотой 70 ... 100 м. Протяженность линии радиорелейной связи может составлять до 10 000 км, емкость — до нескольких тысяч каналов.

В зависимости от используемого метода распространения радиоволн радиорелейные линии связи можно разделить на две основные группы: прямой видимости и тропосферные.

Радиорелейные линии прямой видимости — основные наземные средства передачи сигналов телефонной связи, звукового и телевизионного вещани», цифровых данных и других сообщений на большие расстояния. Ширина полосы частот сигналов многоканальной телефонии и телевизионного вещания составляет несколько десятков мегагерц, поэтому для их передачи практически могут быть использованы диапазоны только дециметровых и сантиметровых волн, общая ширина спектра которых составляет 30 ГГц. Кроме того, в этих диапазонах почти полностью отсутствуют атмосферные и промышленные помехи.

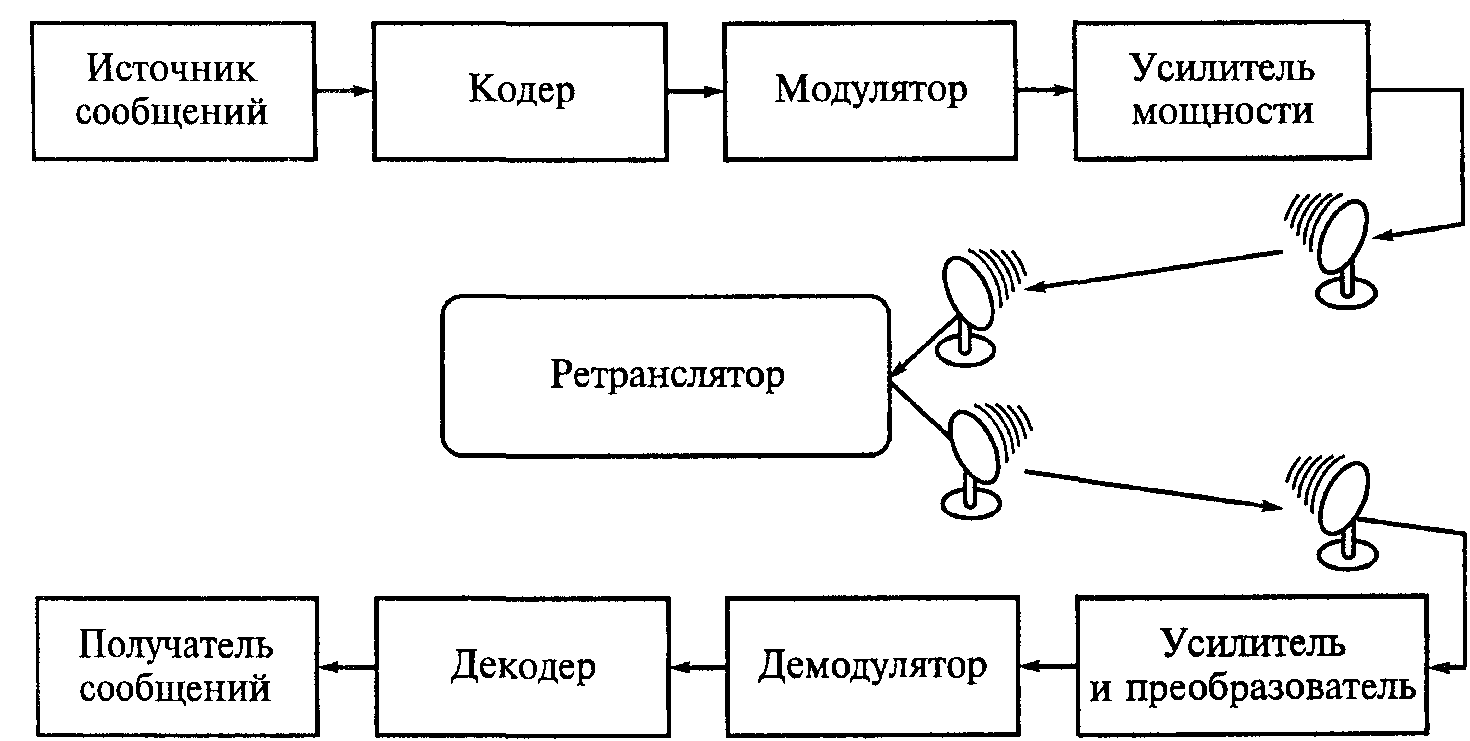

Современные радиорелейные линии связи представляют собой цепочки достаточно мощных приемно-передающих радиостанций — ретрансляторов, последовательно принимающих, усиливающих, преобразовывающих (переносящих) сигналы на другие частоты и передающих далее сигналы от одного конца линии связи к другому (рис.8). На каждой из промежуточных станций происходит восстановление и перенос сигнала на другую частоту, т. е. замена принятого слабого сигнала новым сильным, посылаемым на следующую станцию. Наиболее распространены радиорелейные линии метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов на частотах от 60 МГц до 15 ГГц.

Рис. 8. Структурная схема радиорелейной линии связи

Все большее применение находят спутниковые линии связи — РРЛ с ретранслятором на искусственном спутнике Земли. В системах спутниковой радиосвязи используются радиоволны СВЧ-диапазона (обычно в пределах частот 1,5...14 ГГц, наиболее используемый диапазон 4...6 ГГц), пронизывающие ионосферу с минимальным затуханием. Передача информации на большое расстояние при одном ретрансляторе на ИСЗ, гибкость и возможность организации глобальной связи — важное преимущество спутниковых систем. Основным преимуществом цифровых систем связи перед аналоговыми системами является их высокая помехоустойчивость. Это полезное качество наиболее сильно проявляется в системах передачи с многократной ретрансляцией (переприемом) сигналов. Типичные системы подобного типа — радиорелейные, волоконно-оптические и кабельные линии большой протяженности. В них сигналы передаются по цепи ретрансляторов, расположенных на таких расстояниях друг от друга, которые обеспечивают надежную связь. В таких системах помехи и искажения, возникающие в отдельных звеньях, как правило, накапливаются. Для простоты положим, что радиосигнал в каждом ретрансляторе только усиливается. Тогда, если аддитивные помехи в каждом звене связи статистически независимы, их мощность на входе последнего звена равна сумме мощностей помех всех звеньев. Если система передачи информации состоит из n одинаковых звеньев, для обеспечения заданной верности связи необходимо обеспечить на входе каждого ретранслятора отношение сигнал/помеха в п раз больше, чем при передаче сигнала без ретрансляций. В реальных системах число ретрансляций п может достигать несколько десятков, а иногда и сотен; накопление помех вдоль тракта передачи становится основным фактором, ограничивающим протяженность линии связи. В цифровых системах передачи для ослабления эффекта накопления помех при передаче с ретрансляциями наряду с усилением применяют регенерацию импульсов, т. е. демодуляцию с восстановлением переданных кодовых символов и повторную модуляцию на переприемном пункте. При использовании регенерации аддитивная помеха с входа ретранслятора не поступает на его выход. Однако она вызывает ошибки при демодуляции. Ошибочно принятые в одном регенераторе символы в таком виде передаются и на следующие регенераторы, так что ошибки все же накапливаются. При цифровой системе передачи непрерывных сообщений можно, кроме того, повысить верность применением помехоустойчивого кодирования. Высокая помехоустойчивость цифровых систем передачи позволяет осуществить практически неограниченную по дальности связь при использовании каналов сравнительно невысокого качества.