Формальная композиция - Чернышев О.В

.pdf

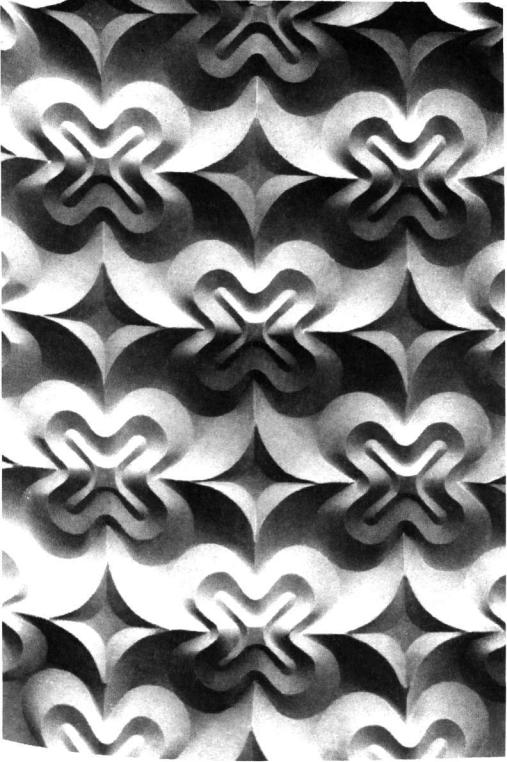

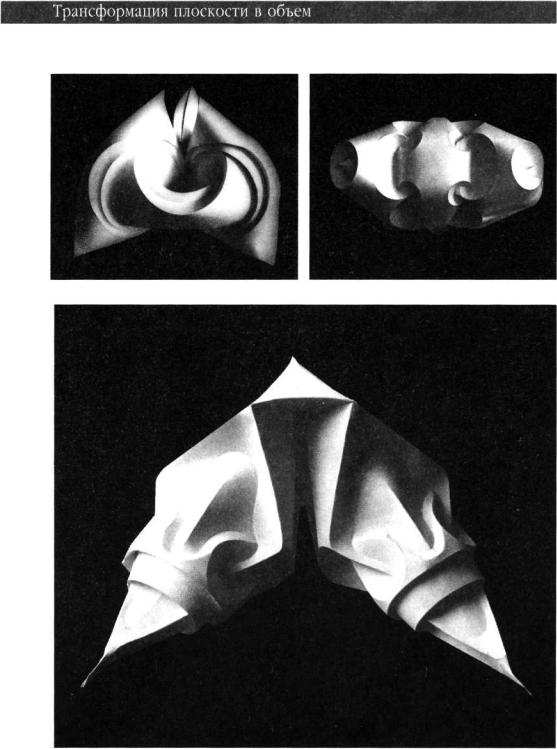

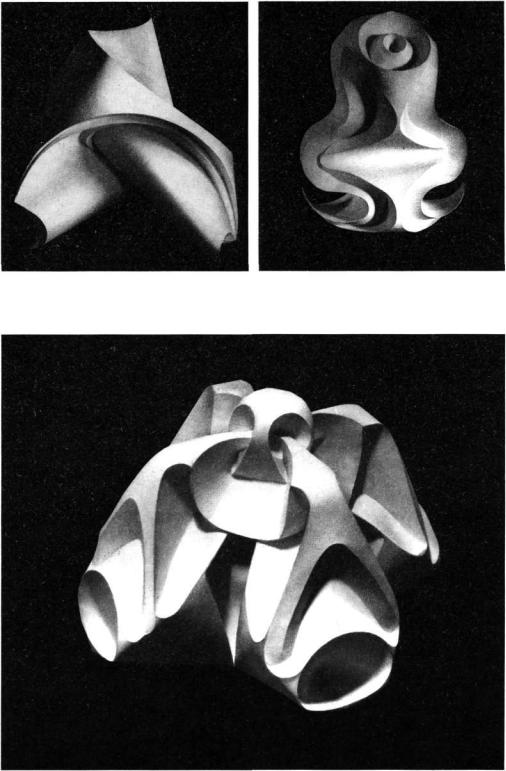

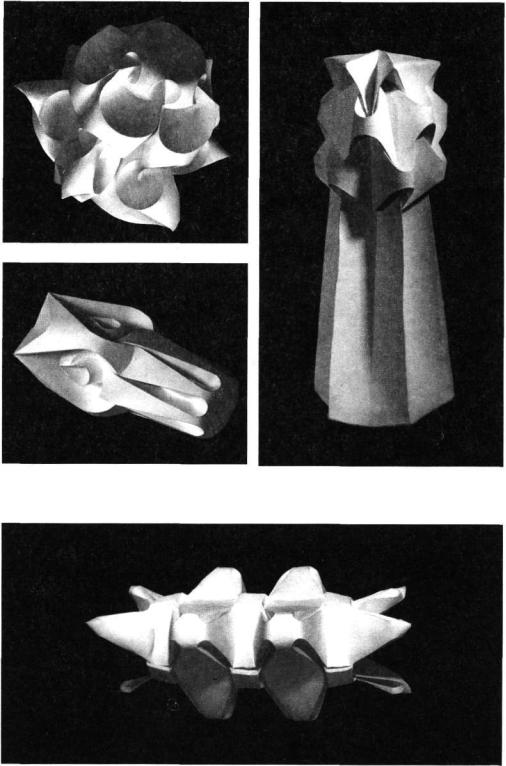

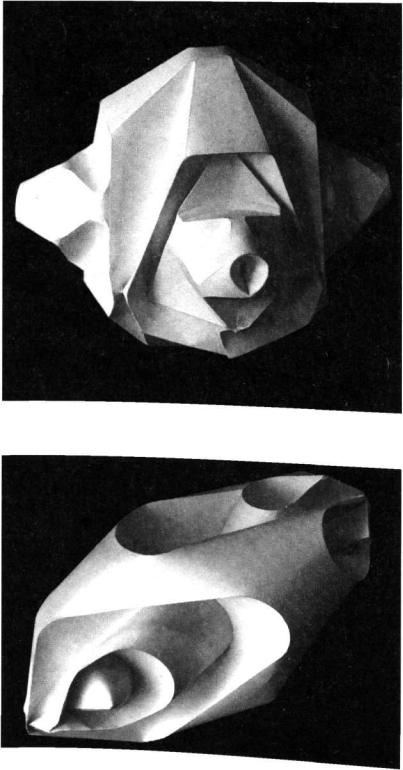

Трансформация плоскости в рельеф и замкнутый объем

261

Формальная композиция

262

Трансформация плоскости в рельеф и замкнутый объем

263

Формальная композиция

264

Трансформация плоскости в рельеф и замкнутый объем

265

Формальная композиции

Тема 17

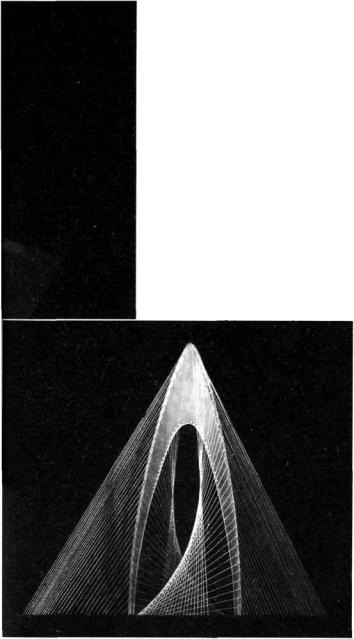

Тектоника пространственных конструкций.

266

Методическая цель

Изучение принципов и средств формально-композиционно го выражения различных видов физических нагрузок (сжатие, растяжение, изгиб, скручивание и т.п.) при формообразовании элементов пространственно-развитых конструкций.

Учебная задача и содержание работы

На основании содержательного анализа физического смыс ла различных видов статических нагрузок и особенностей их влияния на пластическую и пространственную организацию эле ментов конструкции построить три объемно-пространственные композиции, художественно-образная выразительность которых обусловливается визуальным преобладанием в них монолитных, вантово-стержневых или оболочково-плоскостных элементов.

Основные требования

1. Конструктивные элементы в композициях должны подвер гаться только сжатию, растяжению или изгибу.

2. Монолитные формы имитируются в виде склеенных из бу маги или картона замкнутых объемов требуемой конфигурации; для построения вантовых конструкций используются нити раз личной толщины и плетения; оболочковые — за счет при менения эластичных тканей, пленок или сеток с мелкой

ячейкой.

3. Объемно-простран ственные конструкции могут крепиться на планшете-под- макетнике, а также быть под весными или автономно сто ящими.

4. Для изготовления стер жневых и каркасных элемен тов могут использоваться де рево, металл, пластмасса.

Состав работы

Три объемно-простран ственные композиции произ вольного размера, построен ные в виде пространственноразвитых конструкций с пре обладанием монолитных, ван тово-стержневых или обо лочковых форм и краткий

отчет по материалам анализа видов статических нагрузок и спо собов их визуального выражения.

267

Формальная композиция

Методические пояснения

I) пояснениях к предыдущему заданию принцип трансформации рассматривался как способ преобразований различных составляющих предметного содержания искусственных систем, т.е. их морфологии, структуры, функции, конструкции и т.д. При практической работе по трансформации плоскости в рельеф и замкнутый объем решалась за дача выяснения характера взаимозависимости материала, технологии и формы в процессе художественно-композиционного формообразо вания, а также поиска способов их гармонизации для достижения целостного образного эффекта.

Теперь студентам предстоит ознакомиться с более сложными по своему предметному содержанию и более существенными для проек тного формообразования в дизайне отношениями между материалом, конструкцией, функцией и формойч Существенность и значимость этих взаимоотношений для дизайнера определяются тем, что материал, конструкция, функция и форма не только составляют основу инфор мационно-смыслового содержания любой искусственной системы, но при этом еще и отличаются относительно большой степенью само стоятельности и независимости друг от друга. В частности, имеется в виду, что одна и та же функция может быть обеспечена за счет совер шенно различных конструктивно-технических решений, а одна и та же конструкция может быть воплощена в принципиально различные материальные формы. Причем вполне возможно и иное их соотно шение, т.е. когда одна и та же конструкция может быть использована для обеспечения совершенно различных функций, а одна и та же форма —придана принципиально различным конструкциям.

Все это как раз и дает основание говорить о том, что материал, конструкция, функция и форма являются, с одной стороны,- едиными и нерасторжимыми компонентами предметного содержания любой ис кусственной системы, а с другой — конкретные формы их взаимоотношений отличаются большой степенью неоднозначности, изменчивости и вариативности. Поскольку формы этих отношений не диктуются жесткой взаимозависимостью самих компонентов предметного содержания и автоматически не вытекают из какого-либо общего и неизменного для них объективного формообразующего фактора, то в процессе проектного формообразования искусствен ной системы между ними могут возникать всякого рода несоответ ствия, диссонансы, конфликты и противоречия, которые неизбежно приводят к нарушению композиционной целостности предмета, дис гармонии и эклектичности его образных характеристик.

Устранение этих противоречий и их последствий является одной из профессиональных задач художественно-композиционного формо образования в дизайне, и для ее решения существуют различные под ходы, методы и средства. Согласно одному из наиболее широко рас пространенных в проектной практике и описанных в специальной ли тературе подходов, дизайнеру предлагается весьма широкий спектр разнообразных приемов и средств так называемой гармонизации,

позволяющих привносить в предмет необходимую степень визуальной целостности и обеспечивать единство его композиционно-образных

268

Тектоника пространственных конструкций.

характеристик. При этом сам процесс гармонизации осуществляется в виде процедур чисто внешнего, искусственного, "насильственного" подчинения формы, конструкции или функции друг другу или какойнибудь предварительно принятой формально-композиционной схеме. В качестве такой схемы, как правило, рекомендуется использовать различные образные стереотипы, чувственные ассоциации, бионические аналогии, а также принципы симметрии, контраста, динамизации, пропорционирования, стилизации, комбинаторики и т.п.

Не умаляя практического значения и эффективности таких реко мендаций для отдельных случаев решения композиционных задач в дизайне, студентам следует указать на их явную ограниченность, од носторонность и очевидную механистичность с точки зрения не только творческого участия дизайнера в их реализации, но и особен но с позиций использования подобных рекомендаций для професси ональной подготовки в области художественно-композиционного формообразования. Ведь здесь даже в самом понятии гармонизации (как, впрочем, и родственном ему понятии эстетизации) присутствует оттенок чего-то вторичного, поверхностного, не присущего внутреннему строению предмета и привносимого в него извне для упорядочения ранее не согласованных между собой визуальных характеристик. Более того, являясь по своей сути разновидностью ме тода имитации и уподобления, такой подход при определенных условиях может оказаться серьезным препятствием образному выражению истинной сущности и содержательной уникальности пред мета и невольно привести к отрыву формы от содержания, эстетичес кому формализму (схематизму) или ложному декоративизму.

История художественно-композиционной практики в области ар хитектуры, техники и дизайна знает немало тому примеров. Это и станки Нартова, форма которых продиктована не собственной техни ческой сущности, а канонами классической архитектуры, и кирпичные здания в форме античных храмов, строившиеся из каменных блоков, и современные пластмассовые люстры, имитирующие хрусталь, и худо жественное литье из цветных металлов и радиоэлектронная аппара тура в стиле рационально-холодного, "стерильного" функционализма и многое другое. Анализ таких примеров должен показать студентам, что методы, приемы и средства гармонизации отношений между материалом, конструкцией, функцией и формой предмета ни в коем случае не следует абсолютизировать и слепо применять в процессе художественно-композиционного формообразования искусственных систем. Рекомендуемые при данном подходе "средства гармонизации" наиболее правильно использовать не в качестве исходных принципов формообразования, а для визуальной корректировки тех или иных свойств и признаков предметной формы.

Второй подход коренным образом отличается от рассмотренного выше тем, что в его основе лежит принцип естественного станов ления гармонии предмета непосредственно в процессе последовательно-органичного его художественно-композиционного формообразования, когда отношения между материалом, конструкцией, функцией и формой определяются законами тектоники.

В теории композиции категория тектоники справедливо рассмат ривается как одна из центральных и наиболее существенных с точки зрения закономерностей художественно-композиционного построения

269

Формальная композиция

предметных форм в области архитектуры и дизайна, где доминирую щую роль в процессе формообразования играют именно материал, конструкция и функция. Однако при этом тектоника традиционно определяется как зримое отражение в форме предмета "работы" конструкции и организации материала, или еще как "искренность" формы в отношении конструкции и материала. Здесь "работа" конструкции понимается как совокупность ее внутренних напряже ний, возникающих под действием всевозможных физических сил и механических нагрузок в соответствии с законами гравитации, статики, динамики, сопротивления материалов и т.п. Эстетическое осмысление и визуальное выражение этих напряжений в характере объемнопластического строения элементов конструкции и их пространствен но-структурных связей — основной смысловой стержень понимания тектонической выразительности в теории архитектуры и в некоторых современных концепциях композиции в дизайне.

Обычно в качестве классического примера тектонической вырази тельности в архитектуре приводится античная колонна, имеющая так называемый "энтазис" в виде небольшого плавного утолщения, достигающего максимальной величины приблизительно на 1/3 ее высоты от основания, т.е. именно в том месте, где на тело колонны действует наибольшая вертикальная осевая нагрузка. При этом особо подчеркивается, что такая форма колонны появилась не в результате строгих математических расчетов (в то время они еще не существовали), а именно благодаря тонко развитому у античных зодчих композиционному чувству меры, гармонии, тектонической вы разительности. И тем не менее, хотя такое понимание тектоники и отражает ее наиболее общие характеристики, оно все же не исчерпывает всей ее содержательной полноты, художественно-ком позиционной формообразующей сущности и методической значимости в творчестве современного дизайнера.

Дело в том, что если бы тектоника, как принцип организации предметной формы, ограничивалась только внешним выражением внутренних механических сил и нагрузок в материальной конструкции, если бы ее роль сводилась только к понятиям "искренности", правдивости формы в отношении материала и конструкции, то она никогда не обрела бы столь высокой художественно-эстетической значимости и категориального статуса в теории и практике композиционного творчества как в области архитектуры, так и дизайна. Материалы исследований тектонических систем древнеегипетского, античного и готического зодчества убеждают в том, что сами принципы тектонической выразительности (связанные с техническими, рабочими функциями конструктивных элементов ар хитектурных сооружений) находятся в причинной зависимости от социально-культурных, мировоззренческих, духовных, идеологичес ких, эстетических установок и потребностей своего времени.

Так, например, массивность, тяжесть, монолитность форм еги петской архитектуры утверждала незыблемость миропорядка с вознесенным на вершину пирамиды власти фараоном и низведенным до ничтожества у ее основания, подавленным и порабощенным простым человеком. Античная тектоническая система зодчества с ее изяществом и гармонией форм, жизнеутверждающими образами и богатством пластики "поет гимн" красоте и могуществу разума обоготворенного человека, его творческому гению и гуманному,

270