- •6 Анализ и синтез сетей связи

- •6.1 Проблематика расчета сетей

- •5.2 Элементы математического аппарата анализа и синтеза Графы, их свойства и способы представления

- •6.3 Анализ и синтез сетей связи

- •6.1 Сеть без обходных направлений

- •1) Исходные потоки вызовов являются пуассоновскими;

- •6.4 Динамика развития сетей связи

- •6.5 Перспективы развития сетей и услуг электросвязи

1) Исходные потоки вызовов являются пуассоновскими;

2) пуассоновский характер потоков сохраняется как для избыточной, так и для пропущенной нагрузок;

3) система находится в состоянии статистического равновесия;

4) система с явными потерями;

5) не учитываются потери в коммутационных и управляющих устройствах;

6) время установления соединения равно 0.

Исходными данными при определении параметров качества обслуживания являются:

1) структура сети (расположение узлов и емкость ветвей);

2) нагрузка для обслуживания в ЧНН между узлами каждой пары узлов;

3) план распределения потоков на сети.

В процессе расчетов сети определяются следующие параметры качества обслуживания:

1) величины суммарной нагрузки на каждую ветвь;

2) вероятности потерь на ветвях;

3) вероятности потерь между узлами каждой пары узлов;

4) вероятность потерь в среднем на сети;

5) величины нагрузок, обслуженных и потерянных в каждом транзитном узле и на всей сети в целом.

Из перечисленных параметров наиболее важными являются вероятности потерь на ветвях, так как остальные параметры могут быть легко вычислены через эти величины.

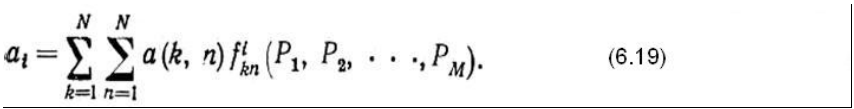

Расчет вероятностей потерь на ветвях в сетях с обходными направлениями осложняется тем, что вероятность потерь на каждой ветви в общем случае зависит от вероятностей потерь на всех остальных ветвях. Эту зависимость для вероятностей потерь на ветвях сети с учетом заданного плана распределения потоков информации можно представить в виде системы алгебраических уравнений вида

где N — число узлов в сети;

М — число ветвей в сети;

Рi — вероятность потерь на i-й ветви;

a(k, n) — нагрузка, исходящая из узла k и предназначенная для узла n;

0≤ f i k,n (Р1,Р2,….. Рм) ≤ 1—доля нагрузки, исходящей из узла k и предназначенной для узла и, поступающая на i-ю ветвь в соответствии с планом распределения. Эта функция равна 0, если i-я ветвь не используется ни в одном из путей, соединяющих узлы k, n, т. е. не входит в дерево путей для данной пары узлов, и равна 1, если i-я ветвь является ветвью первого выбора.

Можно указать три метода решения задачи определения потерь на ветвях. Первый метод состоит в составлении системы (4.21) и ее решении. Однако составление этой системы уравнений является довольно трудоемким процессом уже для небольших сетей. Число элементов в системе растет очень быстро с ростом числа узлов и ветвей (примерно как N2M), поэтому составление такой системы уравнений для сети, содержащей несколько десятков узлов, практически невозможно даже с использованием ЭВМ.

Это привело к разработке итерационных методов расчета, не связанных

составлением полной системы уравнений. В этих работах определение

вероятностей потерь на ветвях осуществляется в два этапа. На первом этапе

последовательно для каждой пары узлов определяются и суммируются все доли

нагрузки на каждую ветвь в соответствии с заданным планом распределении

потоков:

На втором этапе по полученным величинам нагрузок определяются вероятности потерь на ветвях.

При расчете итерационным методом можно основываться на распределении нагрузки между каждой парой узлов, как по дереву путей, так и по матрице маршрутов

Анализ сетей связи с пакетной коммутацией

При анализе сетей связи ЭВМ, в которых используется пакетная коммутация, в первую очередь необходимо оценить пропускную способность сети, т. е. такую скорость передачи сообщений, которая может быть получена при связи между двумя ЭВМ или абонентским пунктом и ЭВМ. Так как ЭВМ и абонентский пункт связаны с опорным узлом (ОУ) сети связи абонентской линией, скорость обмена определяется в первую очередь ее пропускной способностью. Однако скорость обмена зависит также от пропускной способности сети связи. Эта сеть обеспечивает передачу сообщений от ОУ, в который включен абонент, передающий это сообщение к ОУ, в который включена линия его потребителя.

Кроме пропускной способности, при анализе такой сети связи ЭВМ необходимо оценить также задержки (максимальные и иногда минимальные) передачи сообщений в сети. Эти задержки могут возникнуть из-за конечного времени распространения сигналов по линиям связи, очереди на передачу сообщений на оконечных и всех транзитных узлах и затрат времени на обработку сообщений или пакетов в ОУ сети.

Зная максимальную пропускную способность сети Bij между исходящим и входящим ОУ и объем сообщения φij можно оценить минимальное время Т'ij передачи сообщения с ОУi- на ОУj без учета его задержки в сети: T/ij = φij /Bij. Вычислив затем минимальную задержку T "ij в сети при передаче этого сообщения, можно оценить общее минимальное время передачи сообщения с ОУi, на ОУj: Ti = T 'ij + T "ij. Зная время передачи сообщения по АЛ от А6а на ОУг (Tа.исх) и с ОУ;- к Абв(Tа.вх), получим оценку общего времени передачи сообщения от АбA к АбВ :

ТАВ= Та.исх +Т ij,+Tа,вх. (6.20)

Рассмотрим решение этой основной задачи анализа сети связи ЭВМ методами теории потоков, некоторые элементы которой были рассмотрены в предыдущем параграфе. Вначале рассмотрим решение задачи по определению пропускной способности сети. При этом вычислим максимальную пропускную способность сети между ОУi и ОУj , для чего предположим, что по сети передается только один поток φij, т. е. рассмотрим двухполюсную сеть связи.

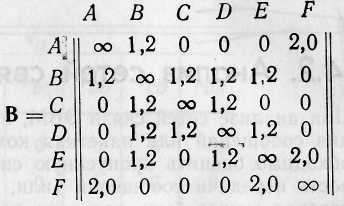

Пусть, например, задана сеть связи ЭВМ, изображенная на рис., где зачерненные ОУ являются исходящим узлом(узел А) и входящим узлом(узел D). Для примера примем φAD =9,6 кбит.

Рис. 6.5 Схема анализируемой сети. Веса элементов сети представляют время задержки.

Для

данной сети матрица емкостей ветвей

D,

задающая пропускные способности ветвей

вей в виде допустимой скорости передачи

по ним в

кбит/с,

имеет вид

В связи с тем, что сеть неориентированная,

всего можно образовать 31 сечение.

Из них наименьшими являются сеченияS1=S2=3,2.

Поэтому емкость минимального сечения

Smиh=

3,2 кбит/с. Следовательно, минимальное

время передачи сообщения (потока)

φAD

между ОУАи

ОУВ

без учета его задержки в

сети

составит

связи с тем, что сеть неориентированная,

всего можно образовать 31 сечение.

Из них наименьшими являются сеченияS1=S2=3,2.

Поэтому емкость минимального сечения

Smиh=

3,2 кбит/с. Следовательно, минимальное

время передачи сообщения (потока)

φAD

между ОУАи

ОУВ

без учета его задержки в

сети

составит

Для вычисления величины задержки сообщения (или пакета) в сети будем считать, что в матрице длин ветвей, задающей в данном случае время передачи по ветвям сети, учтены время распространения сигналов по линии, задержка сообщения (пакета) на ОУ из-за очереди на передачу, а также время его обработки на ОУ.

В связи

с тем, что задержка сообщения (пакета)

на ОУ отнесена к исходящим из ОУ ветвям,

в матрице длин ветвей элемент 1

ij

=

0. Для вычисления минимальной задержки

в сети при передаче сообщения с ОУАи

ОУВ

определим длину кратчайших путей между

различными узлами в виде минимальной

задержки в секундах с учетом матрицы

![]() .

Полученные данные

представим

в матрице D.

.

Полученные данные

представим

в матрице D.

Как видно из матрицы D, минимальная задержка в сети при передаче сообщения с ОУА и ОУD составит T"Ad=6 с. Общее минимальное время передачи сообщения от абонента Аб1 к Аб2 , без учета времени передачи по абонентским линиям, составит T12=T/AD+T"AD=3 + 6=9 с.

Полученное минимальное время передачи является лишь нижней оценкой, вообще говоря, достижимой, так как при ее вычислении не учитываются истинные маршруты передачи сообщения (пакетов). Вычисление реального значения времени передачи сообщения в сложной многополюсной сети, когда по сети передается одновременно множество сообщений и для их передачи используются различные маршруты, связано со значительными трудностями. В связи с этим при анализе сложных сетей связи ЭВМ используются методы статистического моделирования на ЭВМ.