-

Корректор коэффициента мощности

-

Общие сведения

Задачей корректора коэффициента мощности (ККМ) является формирование синусоидальной формы тока, синфазного напряжению сети. Существует два способа коррекции:

-

Пассивная коррекция коэффициента мощности, достигаемая путём введения компенсирующих реактивностей. Её применяют при неизменных нагрузках.

- Активная коррекция коэффициента мощности достигается с помощью импульсного накопления энергии в индуктивности и её коммутации электронными ключами. Она обладает более широким спектром применения.

Упрощенная схема активного однофазного корректора приведена на рис.6.1.

Рисунок 6.1 – Упрощенная схема активного ККМ

На этом рисунке R1, R2 – датчик входного напряжения (ДН или ДВН), R3 – датчик тока (ДТ или шунт). Индуктивность L, ключ VT1, диод VD1 и конденсатор С1 образуют импульсный повышающий стабилизатор напряжения. Работа ККМ поясняется эпюрами рис.6.1б. Замыкание транзистора VТ1 происходит в момент времени, когда напряжение на выходе датчика тока ДТ становится равным нулю (т. е. при нулевом токе в индуктивности L). Размыкание транзистора VТ1 происходит в момент времени, когда линейно нарастающее напряжение с датчика тока становится равным изменяющемуся по синусоидальному закону напряжению с датчика напряжения ДН. После размыкания транзистора ток в индуктивности начинает спадать, индуктивность разряжается на нагрузку через диод VD1, ДТ и сеть. При нулевом значении тока транзистор вновь замыкается. Далее процесс повторяется. Частота коммутации ключа превышает частоту сети и составляет десятки…сотни килогерц. Усредненный ток iср в индуктивности и потребляемый от сети, повторяет форму напряжения сети. По высокой частоте работы ключа сеть шунтируют конденсатором С2 (обычно это доли мкФ). Можно дополнительно ввести обратную связь по выходному напряжению и обеспечить предварительную стабилизацию. Очевидно, что работа ККМ возможна, если амплитуда входного напряжения меньше напряжения на конденсаторе С1 (с учётом отклонений). Для напряжения сети 220В (амплитуда 311В), выходное напряжение ККМ принимают равным 380…400В.

6.2 Разновидности ккм

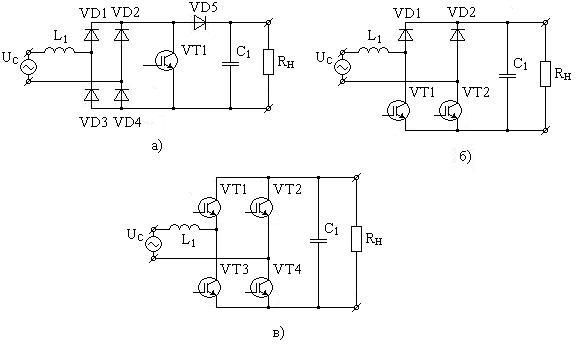

Схема рис.6.1 это пример простейшего однофазного ККМ, которые широко используются для питания радиоэлектронной аппаратуры и применяются при мощностях сотни ватт. Существуют и другие схемы ККМ, например, с индуктивным накопителем (L1) в цепи переменного тока (рис.6.2).

Рисунок 6.2 – Варианты схем ККМ

Схема рис.6.2б имеет более высокий КПД из-за меньшего числа ключей в цепи тока, схема рис.6.2в допускает инверторный режим, универсальна, но требует довольно сложную систему управления.

В зависимости от реализации схемы коммутатора используется и такая классификация однофазных ККМ (рис. 6.3):

-

структуры на основе двунаправленного ключа;

-

дифференциальная структура;

-

полумостовая структура.

Рисунок 6.3 – Классификация однофазных ККМ

В основе однофазной структуры ККМ (рис. 6.4,а) используется повышающий преобразователь напряжения – AC/DC–бустер, содержащий индуктивный накопитель (ИН) – дроссель L, двунаправленный коммутатор (ДК) и удвоитель напряжения (УН).

Рис. 6.4 – Структуры ККМ с двунаправленным коммутатором:

а) эквивалентная схема; б) диодный мостовой ключ; в) встречно включенные IGBT; г) антипараллельное включение RB–IGBT

Для диодного мостового ключа (рис. 6.4, б) необходим один управляемый прибор (обычно IGBT). Недостаток такого коммутатора – последовательное включение трех полупроводниковых приборов, что увеличивает суммарные статические потери в ключе. В настоящее время такое решение в силу простоты реализации используется многими производителями источников бесперебойного питания малой мощности (1…3 кВ·А) [21].

Встречно включенные транзисторы и диоды (рис. 6.4, в). В этом случае можно контролировать протекание тока при изменении полярности входного напряжения. Кроме того, снижаются потери, так как одновременно открыты только два прибора (транзистор и диод).

Антипараллельное включение транзисторов (рис. 6.4, г). Встречно–параллельное включение обычных IGBT требует дополнительных последовательно включенных диодов, так как IGBT выдерживают обратное напряжение не выше 20 В. Новые структуры RB–IGBT (Reverse Blocking IGBT) ключей имеют симметричные вольт–амперные характеристики при обеих полярностях напряжения. Основное преимущество такого двунаправленного ключа – уменьшение числа полупроводниковых приборов и, следовательно, снижение потерь в открытом состоянии. Современные RB–IGBT ключи позволяют работать при напряжениях до 1200 В и токах до 100 А. Падение напряжения на открытых ключах составляет около 3 В.

На рис.6.5 приведены структурные схемы дифференциального и полумостового ККМ. Дифференциальная схема среди других однофазных ККМ обладает лучшими энергетическими показателями, но её использование ограничивается сложностью схемы управления.

Рис. 6.5 – Структуры ККМ:

а) дифференциальная с одним индуктивным накопителем; б) дифференциальная с двумя индуктивными накопителями ; в) полумостовая

В схемах управления ККМ используется широтно–импульсная модуляция (ШИМ) в широком смысле этого термина – импульсное управление, при котором ширина и частота импульсов модулируются в пределах каждого периода основной частоты.

Параметры индуктивного и емкостного накопителей ККМ (Схема рис.6.1). Величина индуктивности дросселя определяет непрерывность входного тока, необходимый запас энергии для подзаряда накопительных конденсаторов ККМ и может быть найдена по следующему соотношению [22]:

,

(6.1)

,

(6.1)

где U1min – минимальное действующее значение входного напряжения,

U2– выходное напряжение ККМ, P2 – выходная мощность,

η – КПД ККМ, fk – средняя частота коммутации транзисторов.

Величина емкости выходного накопительного конденсатора выбирается из соотношения:

(6.2)

(6.2)

где

![]() – размах пульсации выходного напряжения

(удвоенная амплитуда), которая не должна

превышать

(0,5...1,0)% от

U2,

f1

–

частота входного напряжения (50 Гц).

– размах пульсации выходного напряжения

(удвоенная амплитуда), которая не должна

превышать

(0,5...1,0)% от

U2,

f1

–

частота входного напряжения (50 Гц).

Обычно емкостный накопитель выбирается из расчета 330...470 мкФ на один киловатт выходной мощности маломощных ИБП, что достаточно для питания инвертора при скачках нагрузки и провалах сетевого напряжения.

Энергетические показатели ККМ. Входной коэффициент мощности χ характеризует эффективность потребления энергии от сети и представляет собой отношение активной входной мощности ККМ к полной:

,

(6.3)

,

(6.3)

где

φ1

– фазовый сдвиг между основными

гармониками входного напряжения и тока,

![]() –

коэффициент искажения тока

–

коэффициент искажения тока

,

(6.4)

,

(6.4)

I1–

действующее значение первой (основной)

гармоники тока,

–

действующее значение несинусоидального

периодического тока, In

–

действующее значение n–й гармоники

тока.

–

действующее значение несинусоидального

периодического тока, In

–

действующее значение n–й гармоники

тока.

Коэффициент гармоник характеризует содержание высших гармоник в периодической кривой тока:

.

(6.5)

.

(6.5)

Коэффициент полезного действия ККМ представляет отношение выходной активной мощности к активной мощности, потребляемой от сети ( η = P2 /P).