- •(Лекции темы:0-3)

- •Тема 0: Основные понятия курса.

- •9,865 0,01

- •98654 0,014

- •3,79 0,6

- •3,787 0,58

- •Тема 1: Методы решения слау.

- •§1.Точные методы решения слау.

- •§2. Итерационные (приближенные) методы решения слау. П.1. Справочный материал.

- •П.2. Метод простой итерации.

- •П.3. Оценка скорости сходимости метода простой итерации.

- •Тема 2. Методы решения нелинейных уравнений и системы нелинейных уравнений (ну и сну).

- •§1. Метод половинного деления.

- •§2. Метод Хорд – модификация метода половинного деления.

- •§ 3 Метод Ньютона (метод касательных)

- •§ 4. Метод итерации

- •Теорема 2.5

- •Теорема 2.7

- •Тема 3: Интерполирование

- •§ 0. Постановка задач интерполяции.

- •§ 1. Интерполяция многочленами

- •Теорема 3.1

- •Теорема 3.2

- •Обобщенной степенью числа х называется выражение

- •Формула Стирлинга.

- •Формула Бесселя.

- •§ 2. Тригонометрическая интерполяция. Интерполяция по ортонормированным системам функций.

- •§ 3. Интерполяция кубическими сплайнами

- •Свойство кубического сплайна

- •§ 4. Многомерная интерполяция

§ 1. Интерполяция многочленами

(т.е. функция выбирается среди многочлена)

п 1. Интерполяционный многочлен Лагранжа.

Теорема 3.1

Для

любых х0х1

х2…

хп

и у0, у1,

у2…

уп

существует единственный многочлен ррп

(т.е. многочлен р в степени

n)

такой, что р(xi)

=уi,

i

=

![]()

Доказательство:

Докажем сначала единственность многочлена р. Предположим, что существует два интерполирующих многочлена р1 и р2. Имеем P1(xi)=yi

P2(xi)=yi

, где

![]() .

Рассмотрим многочленh=P1-P2,

очевидно его степень не выше n.h(xi)=0

имеет не менее (n+1)

корней. Как известно из алгебры, у

ненулевого многочлена степени n

корней не может быть больше n,

следовательно, h

тождественно 0. h≡0

и P1=P2

Докажем

теперь существование многочлена р:

рассмотрим для этого следующий набор

многочленов

.

Рассмотрим многочленh=P1-P2,

очевидно его степень не выше n.h(xi)=0

имеет не менее (n+1)

корней. Как известно из алгебры, у

ненулевого многочлена степени n

корней не может быть больше n,

следовательно, h

тождественно 0. h≡0

и P1=P2

Докажем

теперь существование многочлена р:

рассмотрим для этого следующий набор

многочленов

![]() ,

где

,

где![]()

Заметим, что все qi многочлены степени n, следовательно, Pn(x) будет многочлен степени не выше n. Докажем, что pn(x) искомый, т.е. pn(xi)=yi для этого подсчитаем qi в точках xi

Следовательно, p(x)=y0q0(xj)+…+yjqj(xj)+…ynqn(xj)=yj

Таким образом, многочлен построен. Он называется интерполяционным многочленом Лагранжа.

Как следует из теоремы 3.1, такой интерполяционный многочлен единственен, но формул для него существует много, все эти формулы дают один и тот же результат.

Пример:

n=1 (интерполируем по двум точкам)

![]()

n=2 (интерполируем по трем точкам)

![]()

![]()

Схема Эйткена в вычислении интерполяционного многочлена.

Теорема 3.2: если![]() -

многочлен, интерполирующий функциюfв точкахx0..xn-1(степени не вышеn-1), а

-

многочлен, интерполирующий функциюfв точкахx0..xn-1(степени не вышеn-1), а![]() -

многочлен интерполирующий функцию в

точкахx1…xn(степени не вышеn-1), то

многочлен

-

многочлен интерполирующий функцию в

точкахx1…xn(степени не вышеn-1), то

многочлен![]() -

многочлен интерполирующий функцию в

точкахx0…xn

(степени не вышеn)

может быть вычислена по формуле:

-

многочлен интерполирующий функцию в

точкахx0…xn

(степени не вышеn)

может быть вычислена по формуле:

![]()

![]()

![]() Доказательство:

Доказательство:

![]() Многочлен

Многочлен![]() имеет

степень не вышеn.

имеет

степень не вышеn.

![]() Осталось

проверить, что данный многочлен в узлах

интерполяции задает значенияyi.

Осталось

проверить, что данный многочлен в узлах

интерполяции задает значенияyi.

![]()

![]()

![]() Рассмотрим

три возможности:

Рассмотрим

три возможности:

![]() 1.i=0

1.i=0

![]()

![]()

![]()

![]() 2.

i=n

2.

i=n

![]()

![]()

![]()

![]() 3.

3.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Формула Эйткена для слияния двух интерполяционных многочленов

![]()

Трудоемкость метода Эйткена.

Трудоемкость одного слияния – 7.

Всего

слияний

![]()

![]()

У схемы Эйткена, по сравнению с формулой Лагранжа, имеется два больших преимущества:

более устойчива по сравнению с формулой Лагранжа к вычислительным погрешностям (возникающих при округлении на вычислительной машине).

в отличие от формулы Лагранжа, обрываема, т.е. вычисления по схеме Эйткена можно не доводить до конца и при этом будет получено значение близкое к точному.

Объясняется

это тем, что если в схеме Эйткена

вычисления до конца не довести, то будет

получен интерполяционный многочлен,

который интерполирует функцию не во

всех узлах x0…xn,

а только лишь в некоторых из них. При

этом его значение близко к значению

интерполяционного многочлена

![]() .

.

Очень часто при вычислении по схеме Эйткена поступают следующим образом: добавляют по одному узлу интерполяции, пока не будет достигнута заданная точность.

Замечание:

При практической реализации схемы Эйткена выгодно не добавлять точки интерполяции с одной стороны (слева или справа), а добавлять их поочередно – одну справа, одну слева.

п 2. Оценка погрешности интерполяционного многочлена Лагранжа.

При интерполировании возникает два типа погрешностей:

погрешность усечения (возникает из-за замены функции на интерполирующий многочлен);

погрешность округления (возникает из-за того, что значения интерполируемой функции f в узлах интерполяции известны не точно, а приближенно, с некоторой погрешностью η)

Очевидно, что εреальное не превосходит εу+εо

Если

узлы - x0…xn

- равноотстоящие, то

![]()

Для εусеч справедлива оценка:

![]()

![]()

Теорема:

εусеч

с учетом знака для интерполирующего

многочлена

![]() где ξ некоторая точка

где ξ некоторая точка![]()

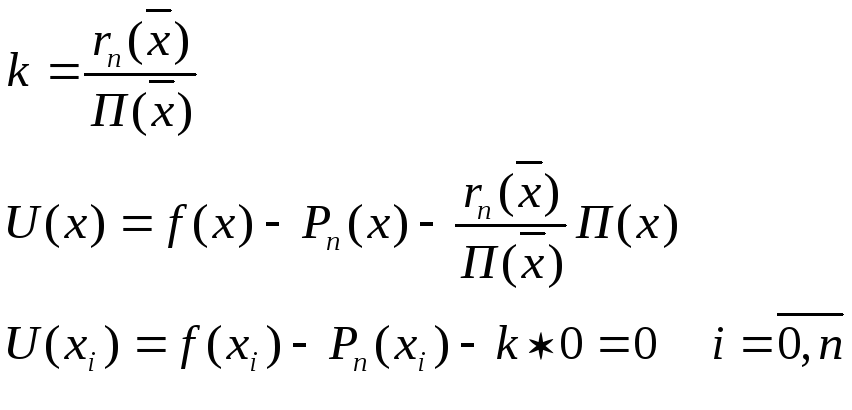

Доказательство:

Рассмотрим П(x)=(x-x0)…(x-xn) со старшим коэффициентом равным 1.

Введем

функцию U(x)=rn(x)-kП(x),

где k

некоторая const

подобранная специальным образом, для

этого фиксируем точку

![]() ,

не совпадающую ни с одним узлом

интерполяции

,

не совпадающую ни с одним узлом

интерполяции

![]()

![]()

Следовательно,

функция U

на интервале [x0,xn,x]

обращается в 0, как минимум (n+2)

раза. Тогда, ее производная U΄

обращается в 0, как минимум (n+1)

раз. U΄΄

как минимум n

раз. Следовательно, U(n+1)

обращается на этом интервале хотя бы

один раз в 0, т.е. существует

![]()

Заменим

![]() наx

и получим формулу.

наx

и получим формулу.

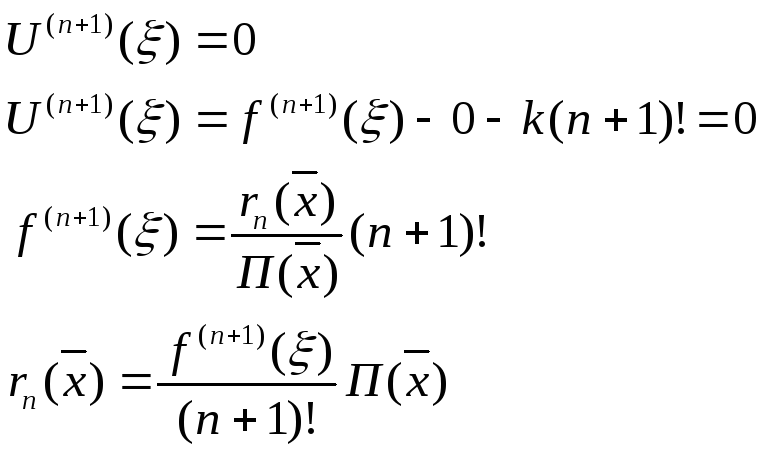

Пример

вычисления интерполяционного многочлена

и оценка εусеч

в узлах

x0=100,

x1=121,

x2=144,

y0=10,

y1=11,

y2=12.

Найдем

![]() ,

используя интерполяцию по трем точкам.

,

используя интерполяцию по трем точкам.

εреальное=1٠10-3

εреальное=1٠10-3

Оценим

εусеч![]()

εокр=0, т.к. значения функции в узлах интерполяции были известны точно.

![]()

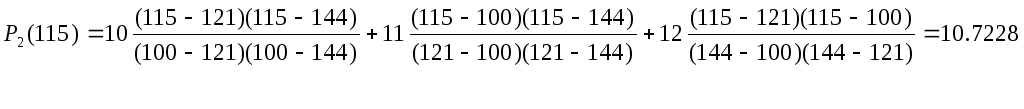

п 3. Конечные разности интерполяционный многочлен Ньютона

Конечной

разностью функции у=f(х)

называется функция

![]() ,

гдеh

– фиксированный шаг. Конечные разности

иногда называются конечными разностями

первого порядка.

,

гдеh

– фиксированный шаг. Конечные разности

иногда называются конечными разностями

первого порядка.

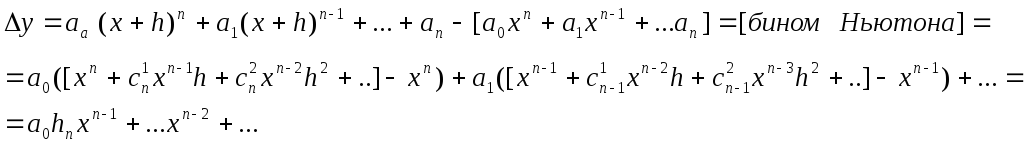

При взятии конечной разности от многочлена n-ой степени, его степень понижается на единицу, а старший коэффициент увеличивается в (n*h) раз.

![]()

Пример:

![]()

(похоже на бином Ньютона)

Конечная разность от многочлена.

Пусть

![]()

Конечная разность похожа на производную.