- •Характеристика чс природного характера.

- •20.2.2. Чс метеорологического характера

- •Сила ветра у земной поверхности по шкале Бофорта

- •20.2.3 Чс гидрологического характера

- •Наибольшие заторные и зажорные подъемы в реках России

- •20.2.4 Природные пожары

- •Классификация лесных пожаров по площади, охваченной огнем

- •20.3.1 Аварии на химически опасных объектах

- •20.3.2 Аварии на радиационно опасных объектах

- •Классификация аварий на радиационно опасных объектах

- •20.3.4 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

- •Характеристика аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах

- •20.3.5 Аварии на гидродинамически опасных объектах

- •Прорыв гидродинамически опасных объектов

- •Процентное соотношение аварий

- •20.4.1 Изменения состояния суши

- •20.4.2 Изменения свойств воздушной среды

- •20.4.3 Изменения состояния гидросферы

- •20.4.4 Изменения состояния биосферы

- •22.2 Организация работы комиссии по чс объекта

- •Тема 22. Защита населения и территорий в чс

- •22.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чс

Характеристика чс природного характера.

К ЧС природного характера относятся ЧС, связанные со стихийными бедствиями (природными катастрофами).

ЧС природного характера в последние годы имеют тенденцию к росту. Активизируются действия вулканов (Камчатка), учащаются случаи землетрясений (Камчатка, Сахалин, Курилы, Забайкалье, Северный Кавказ), возрастает их разрушительная сила. Почти регулярными становятся наводнения, нередки оползни вдоль рек и в горных районах. Гололед, снежные заносы, бури, ураганы и смерчи происходят в России ежегодно.

Следует заметить, что человечество уже не так беспомощно; ряд катастроф можно предсказать, а некоторым и успешно противостоять. Однако любые действия против природных процессов требуют глубоких знаний причин их возникновения и характера появления.

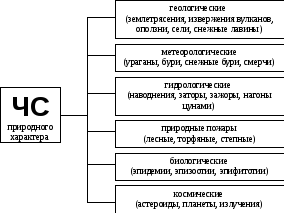

ЧС природного характера делятся на: геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, биологические и космические (рис.5.1)

Все природные ЧС подчиняются некоторым общим закономерностям. Во-первых, для каждого вида ЧС характерна определенная пространственная приуроченность. Во-вторых, чем больше интенсивность (мощность) опасного природного явления, тем реже оно случается. В-третьих, каждому ЧС природного характера предшествуют некоторые специфические признаки (предвестники). В-четвертых, при всей неожиданности той или иной природной ЧС ее проявление может быть предсказано. Наконец, в-пятых, во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные защитные мероприятия от природных опасностей.

Рис. 5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.

Говоря о природных ЧС, следует подчеркнуть роль антропогенного влияния на их проявление. Известны многочисленные факты нарушения равновесия в природной среде в результате деятельности человечества, приводящие к усилению опасных воздействий. Так, согласно международной статистике, около 80% оползней связано с деятельностью человека. В результате вырубок леса возрастает активность селей, увеличивается паводковый объем.

В настоящее время масштабы использования природных ресурсов существенно возросли, в результате стали ощутимо проявляться черты глобального экологического кризиса. Природа как бы мстит человеку за грубое вторжение в ее владение. Это обстоятельство следует иметь в виду при осуществлении хозяйственной деятельности. Соблюдение природного равновесия является важнейшим профилактическим фактором, учет которого позволит сократить число природных ЧС.

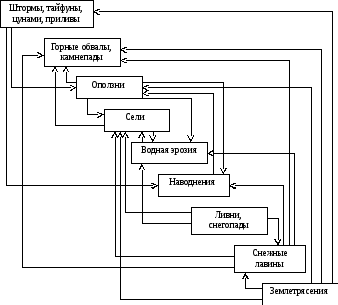

Между всеми природными катастрофами существует взаимная связь. Наиболее тесная зависимость между землетрясениями и цунами. Тропические циклоны почти всегда вызывают наводнения. К перечисленным катастрофам добавляются и другие воздействия, связанные с деятельностью человека. Землетрясения вызывают пожары, взрывы газа, прорывы плотин. Вулканические извержения отравления пастбищ, гибель скота, голод.

Паводок приводит к загрязнению почвенных вод, отравлению колодцев, инфекциям, массовым заболеваний. На рис. 5.2 приведена схема взаимодействия природных стихийных явлений.

Планируя защитные меры против природных катастроф, необходимо максимально ограничить вторичные последствия и путем соответствующей подготовки постараться их полностью исключить.

Любая часть земной поверхности может быть подвергнута воздействию природной катастрофы, т. е. определенному риску. Выведено простое уравнение, с помощью которого можно понять, от чего этот риск зависит:

Риск = ф (Ра, Рв, Рсв, С),

где ф — фактор, различный для разного рода катастроф; Ра — вероятность катастроф, вычисленная по числу катастроф предшествующих; Рв — вероятность возникновения качественно разрушительных процессов при катастрофах (высота волн цунами, скорость ветра в циклоне, амплитуда сейсмических волн); Рсв — внешние условия (плотность населения, характер построек, социальные и политические отношения); С — последствия катастроф.

Предпосылкой успешной защиты от природных ЧС является изучение их причин и механизмов. Зная сущность процессов, можно их предсказывать. А своевременный и точный прогноз опасных явлений является важнейшим условием эффективной защиты.

Рис. 5.2. Схема взаимодействия природных стихийных явлений.

Защита от природных опасностей может быть активной (строительство инженерно-технических сооружений, интервенция в механизм явления, мобилизация естественных ресурсов, реконструкция природных объектов и др.) и пассивной (использование укрытий). В большинстве случаев активные и пассивные методы сочетаются.

ЧС геологического характера

К стихийным бедствиям, связанным с геологическими природными явлениями, относятся землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины, обвалы, осадки земной поверхности в результате карстовых явлений.

Землетрясения — это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Природа землетрясений до конца не раскрыта. Землетрясения происходят в виде толчков, которые включают форшоки, главный толчок и афтершоки. Число толчков и промежутки времени между ними могут быть самыми различными. Главный толчок характеризуется наибольшей силой. Продолжительность главного толчка обычно несколько секунд, но субъективно людьми воспринимается как очень длительный.

По данным психиатров и психологов, изучавших землетрясения, афтершоки иногда производят более тяжелое психическое воздействие, чем главный толчок. У людей под воздействием афтершоков возникало ощущение неотвратимости беды, и они, скованные страхом, бездействовали, вместо того чтобы искать безопасное место и защищаться

Очаг землетрясения — это некоторый объем в толще Земли, в пределах которого происходит высвобождение энергии. Центр очага — условная точка, именуемая гипоцентром или фокусом.

Проекция гипоцентра на поверхность Земли называется эпицентром. Вокруг эпицентра происходят наибольшие разрушения — это так называемая плейстосейстовая область.

Ежегодно регистрируют на земном шаре сотни тысяч землетрясений. В среднем каждые 30 с регистрируют одно землетрясение. Однако большинство из них слабые, и мы их не замечаем. Силу землетрясения оценивают по интенсивности разрушений на поверхности Земли.

В 1935 г. профессор Калифорнийского технологического института Ч. Рихтер предложил оценивать энергию землетрясения магнитудой (от лат. magnitude — величина). Сейсмологи используют несколько магнитудных шкал. В Японии шкала состоит из семи магнитуд. Именно на основе японской шкалы Ч. Рихтер предложил усовершенствованную 9-магнитудную шкалу.

Шкала Рихтера — сейсмическая шкала магнитуд, основанная на оценке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Магнитуда самых сильных землетрясений по шкале Рихтера не превышает 9 (табл. 5.1).

Магнитуда землетрясений — условная величина, характеризующая общую энергию упругих колебаний, вызванных землетрясением. Магнитуда пропорциональна логарифму энергии землетрясений и позволяет сравнивать источники колебаний по их энергии.

В настоящее время известны два главных сейсмических пояса: Среднеземноморско-Азиатский, охватывающий Португалию, Италию, Грецию Турцию, Иран, Северную Индию и далее до Малайского архипелага, и Тихоокеанский, включающий Сахалин, Курильскую гряду. На территории России примерно 28% районов сейсмоопасны. Районы возможных 9-балльных землетрясений находятся в Прибайкалье, на Камчатке и Курильских островах, 8-балльных — в Южной Сибири и на Северном Кавказе.

Таблица 5.1

Шкала Рихтера, характеризующая величину М (магнитуда) землетрясений

|

Баллы |

Последствия землетрясений |

|

0 |

Слабое землетрясение, которое может быть зарегистрировано с помощью приборов |

|

1 |

Не ощущается людьми |

|

2 |

Ощущается на верхних этажах зданий и сооружений |

|

2,5 – 3,0 |

Ощущается во всем здании; подвешенные предметы качаются. Ежегодно регистрируют приблизительно 100 000 таких землетрясений |

|

3,5 |

Раскрываются и закрываются двери, окна, позванивают стекла |

|

4 – 4,5 |

Ощущается вне помещений, появляется рябь на поверхности луж и водоемов. Вблизи эпицентра могут наблюдаться небольшие повреждения |

|

5 |

Соответствует энергии одной атомной бомбы. Ощущается всеми: потеря равновесия идущими людьми, разбиваются стекла, растрескивается штукатурка, звонят колокола |

|

6 |

В ограниченной области может вызвать значительный ущерб. Ежегодно таких землетрясений происходит примерно 100. Человеку трудно устоять на ногах, начинают разрушаться сейсмически не стойкие здания |

|

6,5 |

Появление трещин на земле, падают карнизы и памятники с постаментов |

|

7 |

Сильные землетрясения: всеобщая паника, серьезные разрушения строений, разрыв трубопроводов под землей, значительные трещины на земле |

|

7,5 |

Разрушения большей части строений, оползни |

|

8 |

Железнодорожные, трамвайные колеи сильно отклоняются, подземные трубопроводы полностью выходят из строя |

|

8,6 |

Энергия в 1 000 000 раз превышает энергию одной атомной бомбы |

|

9 |

Почти полное разрушение зданий, движение больших масс, скальных пород, различные предметы летают в воздухе |

Наиболее сильные землетрясения последнего времени:

6 октября 1948 г. Туркмения (7,3 балла), г. Ашхабад был полностью разрушен, погибли 110 тысяч человек;

7 декабря 1988 г. Армения (7,7 балла), практически полностью разрушены 3 города: Спитак, Ленинакан, Кировакан, погибли около 30 тыс. человек, из-под развалин спасли около 15 тыс. человек;

17 января 1995 г. район порта Кобе на западе Японии, погибли 5 тыс. человек;

27 мая 1995 г. север Сахалина (9,2 балла), практически полностью разрушен г. Нефтегорск, погибло 1841 человек, из-под завалов извлекли 2247 человек;

8—9 января 1996 г. зафиксировано 7 толчков (6,1 балла) на севере острова Сахалин и острове Уруп на Курилах, 14 многоквартирных домов, в которых проживали 800 семей, в г. Охе стали полностью непригодными для жилья.

Эти землетрясения тектонического характера, т. е. вызваны перемещением масс земной коры. По заключению ученых, сейсмическая активность Земли в ближайшие годы будет нарастать.

Землетрясения случаются на земной поверхности неравномерно. Анализ сейсмических, географических данных позволяет наметить те области, где следует ожидать землетрясения в будущем и оценить их интенсивность. В этом состоит сущность сейсмического районирования. Карта сейсмического районирования — это официальный документ, которым должны руководствоваться проектирующие и планирующие хозяйственную деятельность организации.

Еще не решена проблема прогноза, т. е. определения времени будущего землетрясения. Основной путь к решению этой проблемы — регистрация "предвестников" землетрясения — слабых предварительных толчков (форшоков), Деформации земной поверхности, изменений параметров геофизических полей. Знание временных координат потенциального землетрясения во многом определяет эффективность мероприятий по защите во время землетрясений.

В районах, подверженных землетрясениям, осуществляется сейсмостойкое или антисейсмическое строительство. Это значит, что при проектировании и строительстве учитываются возможные воздействия на здания и сооружения сейсмических сил. Требования к объектам, строящимся в сейсмических районах, установлены в строительных нормах и правилах (СНиП II-A.12-69) и других документах. По принятой в РФ 12 балльной шкале опасными для зданий и сооружений считают землетрясения с интенсивностью 7 баллов и более. Строительство в районах с сейсмичностью, превышающей 9 баллов, неэкономично. Поэтому в правилах и нормах указания ограничены районами 7—9-бальной сейсмичности.

Обеспечение полной сохранности зданий во время землетрясений обычно требует больших затрат на антисейсмические мероприятия, а в некоторых случаях практически неосуществимо. Учитывая, что сильные землетрясения происходят редко, нормы допускают возможность повреждения элементов, не представляющих угрозы для жизни людей.

Наиболее благоприятными в сейсмическом отношении считаются скальные грунты. Сейсмостойкость сооружений зависит от качества строительных материалов и работ. Методы расчетной оценки сейсмостойкости сооружений имеют приближенный характер. Поэтому нормы вводят ряд обязательных конструктивных ограничений и требований, например, ограничение размеров строящихся зданий в плане и по высоте.

Для уточнения данных сейсмического районирования проводят сейсмическое микрорайонирование, с помощью которого интенсивность землетрясений в баллах, указанных на картах, может быть скорректирована на ± (1—2) балла в зависимости от местных тектонических, геоморфологических и грунтовых условий.

Проблема защиты от землетрясений стоит очень остро.

Различают две группы антисейсмических мероприятий:

предупредительные, профилактические мероприятия, осуществляемые до возможного землетрясения (изучение природы землетрясений, раскрытие его механизма, идентификация предвестников, разработка методов прогноза);

мероприятия, осуществляемые непосредственно перед, во время и после землетрясения.

Исследования природы землетрясений помогают разработать методы предотвращения и прогноза этого опасного явления. Очень важно выбирать места для расположения населенных пунктов и предприятий с учетом сейсмостойкости района. Удаленность от очагов — лучшее средство при решении вопросов безопасности при землетрясениях. Если строительство все-таки приходится вести в сейсмоопасных районах, то необходимо учитывать требования соответствующих правил и норм (СНиПов), сводящиеся в основном к усилению конструкции зданий и сооружений.

Эффективность действий в условиях землетрясений зависит от уровня организации аварийно-спасательных работ и обученности населения, эффективности системы оповещения.

Вулканическая деятельность возникает в результате постоянных активных процессов, происходящих в глубинах Земли. Вулканические извержения угрожают тем жителям Земли, которым грозят и землетрясения. Около 200 млн. человек проживают в опасной близости к действующим вулканам.

Совокупность явлений, связанных с перемещением магмы в земной коре и на ее поверхности, называется вулканизмом.

Магма (от греч. magma — густая мазь) — это расплавленная масса преимущественно силикатного состава, образующаяся в глубинных зонах Земли. Достигая земной поверхности, магма извергается в виде лавы.

Лава отличается от магмы отсутствием газов, улетучивающихся при извержении. Вулканы (по имени бога огня Вулкана) представляют геологические образования, возникающие над каналами и трещинами в земной коре, по которым извергается на земную поверхность магма.

Обычно вулканы — это отдельные горы, сложенные из продуктов извержений. Магматические очаги находятся в мантии на глубине 50—70 км или в глубине земной коры.

Вулканы подразделяются на действующие, уснувшие и потухшие.

К уснувшим относятся вулканы, об извержениях которых нет сведений, но они сохранили свою форму и под ними происходят локальные землетрясения.

Потухшие — это вулканы без какой-либо вулканической активности.

Извержения вулканов бывают длительными и кратковременными. Продукты извержения (газообразные, жидкие, твердые) выбрасываются на высоту 1—5 км и переносятся на большие расстояния. Концентрация вулканического пепла бывает настолько большой, что возникает темнота, подобная ночной. Объем излившейся лавы достигает десятков кубических километров. Извержение вулкана Везувия полностью уничтожило Помпею. Толщина слоя вулканического пепла, покрывшего этот город, достигла 8 м.

Существует три главных типа извержений: эффузивный (гавайский), смешанный (стромболианский), экструзивный (купольный).

Замечена взаимозависимость вулканической деятельности и землетрясений. Сейсмические толчки, как правило, обозначают начало извержения. При этом опасность представляют лавовые фонтаны, потоки горячей лавы, раскаленные газы. Взрывы вулканов могут инициировать оползни, обвалы, лавины, а на морях и в океанах — цунами.

Профилактические мероприятия состоят в изменении характера землепользования, строительстве дамб, отводящих потоки лавы, в бомбардировке лавового потока для перемешивания лавы с землей и превращения ее в менее жидкую массу и др.

Оползень — скользящее смещение вниз по уклону под действием сил тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и морские террасы.

Оползни возникают при нарушении устойчивости склона. Сила связанности грунтов или горных пород оказывается в какой-то момент меньше силы тяжести, и вся масса приходит в движение. Оползни не являются катастрофическими процессами, при которых гибнут люди, но ущерб, наносимый ими народному хозяйству, значителен: разрушаются жилища, повреждаются коммуникационные тоннели, трубопроводы, телефонные и электрические сети.

Оползни могут быть вызваны различными факторами:

обводненность грунта;

изменение вида насаждений;

уничтожение растительного покрова;

выветривание;

сотрясения.

При сильных землетрясениях всегда возникают оползни. По скорости смещения склоновые процессы делятся на медленные, средние и быстрые. Только быстрые оползни могут стать причиной настоящих катастроф с сотнями жертв.

По механизму оползневого процесса выделяют сдвиг, выдавливание, гидравлический вынос.

По глубине залегания поверхностного скольжения различают оползни поверхностные — до 1 м, мелкие — до 5 м, глубокие — до 20 м, очень глубокие — свыше 20 м.

По мощности, вовлекаемой в процесс массы горных пород, оползни распределяют на малые — до 10 тыс. м3, крупные — от 101 до 1000 тыс. м3, очень крупные — свыше 1000 тыс. м3.

Самый крупный оползень произошел в 1911 г. на Памире. Сильное землетрясение вызвало гигантский оползень в 2,5 км рыхлого материала.

Самый трагический оползень был в 1920 г. в провинции Кансу в Китае. На Лессовом плато произошло сильное землетрясение и склоны стали неустойчивыми. Тысячи кубических метров леса завалили долины, засыпали города и селения, что привело к гибели 200 тыс. человек.

Сели — кратковременные бурные паводки на горных реках, имеющие характер грязекаменных потоков. Причинами селей могут быть землетрясения, обильные снегопады, ливни, интенсивное таяние снега. Основная опасность — огромная кинетическая энергия грязеводных потоков, скорость движения которых может достигать 15 км/ч.

По мощности селевые потоки делят на группы: мощные (вынос более 100 тыс. м3 селевой массы), средней мощности (от 10 до 100 тыс. м3), слабой мощности (менее 10 тыс. м3). Селевые потоки происходят внезапно, быстро нарастают и продолжаются обычно от 1 до 3 ч, иногда 6—8 ч. Сели прогнозируют по результатам наблюдений за прошлые годы и метеорологическим прогнозам.

К профилактическим противоселевым мероприятиям можно отнести гидротехнические сооружения (селезадерживающие, селенаправляющие и др.), спуск талой воды, закрепление растительного слоя на горных склонах, лесопосадочные работы, регулирование рубки леса и др. В селеопасных районах создают автоматические системы оповещения о селевой угрозе и разрабатывают соответствующие планы мероприятий.

Лавина — это снежный обвал, масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием какого-либо воздействия и увлекающая на своем пути новые массы снега. В Европе ежегодно лавины разного вида уносят в среднем около 100 человеческих жизней.

Одной из побудительных причин лавины может быть землетрясение. Снежные лавины распространены в горных районах. По характеру движения лавины делятся на склоновые (основы), лотковые и прыгающие. Опасность лавины заключается в большой кинетической энергии лавинной массы, обладающей огромной разрушительной силой.

Лавины образуются на безлесых склонах крутизной, начиная от 15 и более. Оптимальные условия для образования лавин на склонах в 30—40. При крутизне более 50 снег осыпается к подножию склона, и лавины не успевают сформироваться. Сход лавины начинается при слое свежевыпавшего снега в 30 см, а старого — более 70 см. Скорость схода лавины может достигать 100 м/с, а в среднем — 20—30 м/с. Точный прогноз времени схода лавин невозможен.

Противолавинные профилактические мероприятия делятся на пассивные и активные.

Пассивные способы состоят в использовании опорных сооружений, дамб, лавинорезов, надолбов, снегоудерживающих щитов, посадках и восстановлении леса.

Активные методы заключаются в искусственном провоцировании схода лавины в заранее выбранное время и при соблюдении мер безопасности. С этой целью обстреливают головные части потенциальных срывов лавины разрывными снарядами или минами, организуют взрывы направленного действия, используют сильные источники звука.