- •Моделирование и проектирование в инфокоммуникационных технологиях

- •Оглавление

- •Глава 1. Основные понятия, определения, классификация 9

- •Глава 2. Классификация методов моделирования 37

- •Глава 7. Программирование в среде «mathcad» 159

- •Глава 8. Оценка искажений сигналов при прохождении через нелинейные устройства 178

- •Глава 9. Цифровая фильтрация 186

- •Глава 10. Синтез линейных антенных систем 286

- •Глава 11. О моделировании канала связи 314

- •Введение

- •Глава 1. Основные понятия, определения, классификация

- •1.1 Понятия системы, модели и моделирования

- •1.2 Классификация радиотехнических устройств

- •Отличительные признаки устройств согласно данной классификации

- •Устройства пассивного и активного типа

- •Устройства автономного и неавтономного типа

- •Устройство с элементами сосредоточенного и распределенного типа

- •1.3 Основные типы задач в радиотехнике

- •1.4 Развитие понятия модели

- •1.4.1 Модель как философская категория

- •1.4.2 Моделирование – важнейший этап целенаправленной деятельности

- •1.4.3 Познавательные и прагматические модели

- •1.4.4 Статические и динамические модели

- •1.5 Способы воплощения моделей

- •1.5.1 Абстрактные модели и роль языков

- •1.5.2 Материальные модели и виды подобия

- •1.5.3 Условия реализации свойств моделей

- •1.6 Соответствие между моделью и действительностью в аспекте различия

- •1.6.1 Конечность моделей

- •1.6.2 Упрощенность моделей

- •1.6.3 Приближенность моделей

- •1.6.4 Адекватность моделей

- •1.7 Соответствие между моделью и действительностью в аспекте сходство

- •1.7.1 Истинность моделей

- •1.7.2 О сочетании истинного и ложного в модели

- •1.7.3 Сложности алгоритмизации моделирования

- •1.8 Основные типы моделей

- •1.8.1 Понятие проблемной ситуации при создании системы

- •1.8.2 Основные типы формальных моделей

- •1.8.3 Математическое представление модели «черного ящика»

- •1.9 Взаимосвязи моделирования и проектирования

- •1.10 Точность моделирования

- •Глава 2. Классификация методов моделирования

- •2.1 Реальное моделирование

- •2.2 Мысленное моделирование

- •Глава 3. Математическое моделирование

- •3.1 Этапы создания математических моделей

- •З.2 Компонентные и топологические уравнения моделируемого объекта

- •3.3 Компонентные и топологические уравнения электрической цепи

- •Глава 4. Особенности компьютерных моделей

- •4.1 Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент

- •4.2 Программные средства компьютерного моделирования

- •Глава 5. Особенности радиосистемы как объекта изучения методами моделирования на эвм

- •5.1 Классы радиосистем

- •5.2 Формальное описание радиосистем

- •Глава 6. Применение пакета прикладных программmathcadдля моделирования телекоммуникационных устройств

- •6.1 Основные сведения об универсальном математическом пакете программMathCad

- •6.2 Основы языкаMathCad

- •3.246Е – 3 – это число 0.003246;

- •6.2.1 Тип входного языкаMathCad

- •6.2.2 Описание текстового окнаMathCad

- •6.2.3 Курсор ввода

- •6.2.4 Содержание командных меню (2-ая строка)

- •6.2.5 Управление элементами интерфейса

- •6.2.6 Выделение областей

- •6.2.7 Изменение масштаба документа

- •6.2.8 Обновление экрана

- •6.2.9 Содержание инструментальных панелей подменю «математика»

- •6.3 Основные правила работы в среде «MathCad»

- •6.3.1 Удаление математических выражений

- •6.3.2 Копирование математических выражений

- •6.3.3 Перенос математических выражений

- •6.3.4 Вписывание в программу текстовых комментариев

- •6.4 Построение графиков

- •6.4.1 Построение графиков в декартовой системе координат

- •6.4.2 Построение графиков в полярной системе координат

- •6.4.3 Изменение формата графиков

- •6.4.4 Правила трассировки графиков

- •6.4.5 Правила просмотра участков двумерных графиков

- •6.5 Правила вычислений в среде «MathCad»

- •6.6 Анализ линейных устройств

- •6.6.1 Передаточная функция, коэффициент передачи, временные и частотные характеристики

- •6.6.2 Коэффициент передачиK(jω)

- •6.6.3 Амплитудно-частотная характеристика (ачх)

- •6.6.4 Определение переходной и импульсной характеристик

- •6.7 Методы решения в среде «MathCad» алгебраических и трансцендентных уравнений и организация вычислений по циклу

- •6.7.1 Определение корней алгеброических уравнений

- •6.7.2 Определение корней трансцендентных уравнений

- •6.7.3 Вычисления по циклу

- •6.8 Обработка данных

- •6.8.1 Кусочно-линейная интерполяция

- •6.8.2 Сплайн-интерполяция

- •6.8.3 Экстраполяция

- •6.9 Символьные вычисления

- •6.10 Оптимизация в расчетах рэа

- •6.10.1 Стратегии одномерной оптимизации

- •6.10.2 Локальные и глобальные экстремумы

- •6.10.3 Методы включения интервалов неопределенности

- •6.10.4 Критерии оптимизации

- •6.10.5 Методы поиска экстремума функции цели

- •6.10.6 Пример записи целевой функции при синтезе фильтров

- •6.11 Анимация графического материала в средеMathCad

- •6.11.1 Подготовка к анимации

- •6.11.2 Пример анимации графика

- •6.11.3 Вызов проигрывателя анимации графиков и видео файлов

- •6.12 Установка связиMathCaDс другими программными средами

- •Глава 7. Программирование в среде «mathcad»

- •7.1 Обзор инструкций

- •7.1.1 Инструкция Add line

- •7.1.2 Оператор внутреннего присваивания

- •7.1.3 Условная инструкция «if»

- •7.2.1 Особенность присвоения значения функции

- •7.2.2 Общие принципы задания операторов

- •7.3 Примеры составления программ

- •7.3.1 Пример задания комплекса условий

- •7.3.2 Пример расчета с заданной точностью

- •7.3.3 Пример расчета различных параметров одной и той же программой

- •7.4 Создание новых функций с помощью программирования

- •7.5 Поиск ошибок в программах

- •Глава 8. Оценка искажений сигналов при прохождении через нелинейные устройства

- •8.1 Оценка нелинейных искажений при компресии и ограничении аудиосигналов на входе цифровых трактов

- •Глава 9. Цифровая фильтрация

- •9.1 Рекурсивные цифровые фильтры

- •9.2 Формы реализации рекурсивных фильтров

- •9.3 Методика синтеза рф по аналоговому прототипу

- •9.3.1 Синтез аналогового фильтра прототипа

- •9.3.2 Расчет числа звеньев и определение полюсов и нулей низкочастотного фильтра прототипа

- •9.3.3 Переход от аналогового фильтра прототипа к цифровому фильтру

- •9.3.4 Порядок и пример синтеза цифрового рекурсивного фильтра

- •9.4 Синтез нерекурсивных фильтров

- •9.4.1 Синтез нерекурсивных фильтров методом весовых функций

- •9.4.2 Основные параметры весовых функций

- •9.4.3 Импульсные характеристики идеальных цф различного типа

- •9.4.4 Методика синтеза нф методом весовых функций и пример синтеза полосового цифрового фильтра

- •9.5 Синтез нерекурсивного фильтра методом частотной выборки

- •9.5.1 Методика синтеза нф методом частотной выборки

- •9.6 АктивныйRc-фильтры

- •9.7 Передаточные функции фильтров

- •9.8 Преобразование частот

- •9.9 Реализация звеньев первого порядка

- •9.10 Реализация звеньев второго порядка

- •Глава 10. Синтез линейных антенных систем

- •10.1 Общая постановка задачи

- •10.2 Характеристика направленности как целевая функция

- •10.3 Синтез линейного излучателя методом парциальных диаграмм направленности

- •10.4 Синтез излучателей методом интеграла Фурье

- •10.5 Описание программ синтеза линейного излучателя в средеMathcad

- •Определяем число отсчетов (выборок по u)! и определяем значение парциалов (коэффициентов Котельникова) в этих точках! Построение фукция распределения возбуждения рядом Фурье!

- •Программа расчета х.Н. Линейного излучателя методом Фурье! Определяем расчетную частоту и размеры антенны! Формируем дн антенны!

- •10.6 Синфазные антенные решетки с оптимальной диаграммой направленности

- •10.7 Расчет амплитудного распределения возбуждения в линейных антенных решетках

- •10.8 Программа синтез антенной решетки по заданному уровню боковых лепестков

- •Расчет дн антенны по найденному распределению питающих токов.

- •11.2 Определение погрешностей моделирования (оценки средней вероятности ошибки) методом малых отклонений

- •11.3 Погрешности моделирования канала при исследованиях двоичных систем связи

- •11.3.1 Когерентный прием при моделировании релеевских замираний

- •11.3.2 Прием сигналов относительной фазовой телеграфии при моделировании релеевских замираний

- •Литература

10.8 Программа синтез антенной решетки по заданному уровню боковых лепестков

КПД

антенны.

Частота

на которой проектируется антенна.

Частота

на которой расчитываются

характеристики

антенны.

Общая

длина антенны [m].

Уровень

Бок.Л. [dB].

Направление

ГЛ. излучения [град.].

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Определение

шага решетки (d) и

числа

излучателей (Ng).

![]()

![]()

![]()

![]()

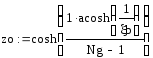

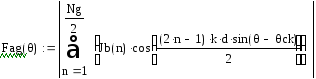

Определение

параметра формы ДН (zo) и амплитуды токов

в излучателях (Jg) .

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рис.10.17 Токи в излучателях

Расчет дн антенны по найденному распределению питающих токов.

Рис.10.18 ДН антенны

Определяем

коэфф. пропорциональности (δ) и

относительную излучаемую мощность

(Vg) .

![]()

Определяем

коэфф. связи излучателей с питающей

линией (kf) .

![]()

![]()

Рис.10.19 Связь излучателей с линией

Определение

относительной мощности через коэфф.

связи излучателей с питающей линией

(обратная задача.

![]()

![]()

![]()

![]()

Рис.10.20 Относительная мощность излучения

![]()

Рис. 10.21 ДН спроектированной антенны в разах и относительных единицах

Расчет КИП антенны.

![]()

Глава 11. О МОДЕЛИРОВАНИИ КАНАЛА СВЯЗИ

11.1 Применение метода малых отклонений при моделировании каналов

Развитие модельного эксперимента при разработке и исследованиях телекоммуникационных систем (ТС) обусловлено как сложностью моделирования систем, так и сложностью создания модели канала связи, т.е. в таких исследованиях оценка качественных показателей телекоммуникационной системы (ее модели) оценивается на модели канала.

В процессе модельного эксперимента обычно производится оценка помехоустойчивости системы связи, сравнительная оценка эффективности различных режимов ее работы и работы отдельных функциональных элементов, а также сравнение различных систем между собой.

Для техники телекоммуникаций актуальным является передача и прием дискретных сообщений. Развитие теории и техники передачи сообщений неразрывно связано с совершенствованием модели канала. Применение метода статистических испытаний (Монте-Карло) при моделировании канала с переменными параметрами позволяет проводить исследования процесса передачи информации на современных компьютерах, в том числе и на персональных (ПК).

В процессе модельного эксперимента производится оценка помехоустойчивости систем передачи дискретной информации (СПДИ) или их моделей, сравнительная оценка эффективности различных режимов ее работы и работы отдельных функциональных элементов, а также сравнение различных систем (их моделей) между собой.

Оценка помехоустойчивости СПДИ в процесс модельного эксперимента в значительной степени будет зависеть от параметров и характеристик модели канала и точности их имитации. Для получения достоверных оценок помехоустойчивости СПДИ требуется достаточно точное моделирование характеристик и параметров заданной модели.

Такая задача может быть решена на основе определения коэффициентов влияния параметров канала на точность измерения помехоустойчивости СПДИ и оценки допустимых расхождений одномерных законов распределения огибающей сигнала на выходе заданного канала и его модели [].

При моделировании каналов со случайными параметрами необходимо:

обосновать количественную меру адекватности модели и канала;

классифицировать погрешности, возникающие при измерении помехоустойчивости СПДИ на моделях каналов;

исследовать влияние погрешностей моделирования параметров;

определить требования к допустимому расхождению одномерных законов распределения параметров сигнала на выходе канала и его модели.

Ниже рассматривается пример применения метода анализа точности моделирования канала на основе теории чувствительности (метод малых отклонений).

Для получения оценок погрешностей средней вероятности ошибки (ОСВО) на модели канала, обусловленных погрешностью моделирования одномерной функции распределения огибающей, используется непараметрический критерий согласия числовая мера различия эмпирической и гипотетической функций распределения.

В качестве количественной меры адекватности модели и канала используется относительная разность средней вероятности ошибки СПДИ, которая полностью определяет достоверность получаемых оценок помехоустойчивости для любых систем и каналов.

Будем отождествлять смоделированный канал с исходным (гипотетическим), если одинаковы значения получаемой средней вероятности ошибки для оптимальной СПДИ (или ее модели) на модели и исходном (гипотетическом) канале.

При моделировании канала требуемая точность моделирования параметров определяется для оптимальных СПДИ, поскольку обычно неизвестны аналитические выражения для средней вероятности ошибки исследуемых реальных систем. Целесообразность такого подхода следует и из того, что при синтезе СПДИ всегда стремятся приблизить ее качественные показатели к оптимальным.