- •1 Основные понятия

- •1.1 Первичные источники

- •1.2 Вторичные источники

- •1.2.1 Структурная схема электроснабжения предприятия электросвязи

- •1.2.2 Структурная схема электроснабжения предприятия радиосвязи

- •1.3 Устройства бесперебойного электропитания

- •Убп постоянного тока

- •1.3.2 Убп переменного тока

- •1.4 Структурные схемы выпрямительных устройств

- •1.5 Показатели вторичных источников

- •1.5.1 Коэффициент полезного действия

- •1.5.2 Коэффициент мощности

- •1.5.3 Коэффициент пульсаций

- •1.5.4 Внешняя характеристика

- •1.5.5 Масса и объём

- •1.6 Примеры задач с решениями

- •Магнитные цепи

- •2.1 Магнитные материалы

- •50Нп толщиной 0,05 мм (50 микрон)

- •2.2 Потери в магнитопроводе

- •2.3 Основная формула трансформаторной эдс

- •2.4 Управление индуктивностью

- •2.5 Трансформаторы

- •2.5.1 Основные понятия и классификация трансформаторов

- •2.5.2 Режимы работы и схема замещения трансформатора

- •2.5.3 Внешняя характеристика трансформатора

- •2.5.4 Коэффициент полезного действия трансформатора

- •2.5.5 Мощность трансформатора

- •2.5.6 Трёхфазные трансформаторы

- •2.5.7 Импульсные трансформаторы

- •2.6 Примеры задач с решениями

- •3 Выпрямители и фильтры

- •3.1 Преобразование переменного тока в постоянный

- •3.2 Неуправляемый вентиль и его характеристики

- •3.3 Схемы выпрямления

- •3.4 Расчётные соотношения для неуправляемых выпрямителей

- •3.5 Сглаживающие фильтры

- •3.5.1 Пассивные сглаживающие фильтры

- •3.5.2 Активные сглаживающие фильтры

- •Индуктивный характер нагрузки

- •3.7 Ёмкостный характер нагрузки

- •Управляемые выпрямители

- •Примеры задач по выпрямителям с решениями

- •Определите среднее значение напряжения (постоянную составляющую) u0.

- •Пример 3.9.5

- •Из линейности внешней характеристики выпрямителя следует:

- •3.10 Примеры задач по сглаживающим фильтрам с решениями

- •Пример 3.10.4

- •Определите уровни токов и напряжений (расчёт по постоянному току рис. 3.62б и в момент коммутации). Изобразите ожидаемые диаграммы переходных процессов при периодической коммутации ключа к.

- •Пример 3.10.5 Исходные данные: Схемы пассивного (а) и активного (б) сглаживающих фильтров приведены на рисунке 3.64.

- •4 Стабилизаторы

- •4.1 Основные определения

- •4.2 Параметрические стабилизаторы

- •4.2.1 Параметрические стабилизаторы напряжения постоянного тока

- •4.2.2 Параметрические стабилизаторы напряжения переменного тока

- •Компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока

- •Импульсные стабилизаторы

- •4.6 Примеры задач по стабилизаторам с решениями Пример 4.6.1

- •Падение напряжения на балластном резисторе:

- •Пример 4.6.7 Исходные данные: Для схемы мостового стабилизатора напряжения параметры используемых стабилитронов приведены на рисунке 4.34.

- •Определите коэффициент стабилизации по напряжению.

- •Пример 4.6.12

- •5 Преобразователи

- •5.1 Основные определения

- •5.2 Однотактные преобразователи

- •5.3 Двухтактные преобразователи

- •5.4 Резонансные инверторы

- •5.5 Примеры задач по преобразователям с решениями

- •6 Корректор коэффициента мощности

- •6.1 Основные понятия

- •6.2 Разновидности ккм

- •7. Практические схемы выпрямительных устройств

- •7.1 Выпрямитель с бестрансформаторным входом вбв 24/3

- •7.2 Источник бесперебойного питания ибп5-48/36

- •7.2.1 Общая характеристика

- •7.2.2 Схема выпрямительного модуля бп-500/48

- •7.3 Установка электропитания prs

- •7.3.1 Общая характеристика системы

- •7.3.2 Структурная схема выпрямительного модуля smps

- •8 Список литературы

4.2.2 Параметрические стабилизаторы напряжения переменного тока

Простейшим из них является ферромагнитный стабилизатор, в котором роль РЭ играет дроссель с насыщающимся сердечником. Схема стабилизатора приведена на рис.4.12а.

Рисунок 4.12 – Ферромагнитный стабилизатор

На

этом рисунке: LЛ

– линейный

дроссель, LН

– нелинейный

дроссель. Связь между током и напряжением

для них (ВАХ) приведены на рис.4.12б и

повторяет кривую намагничивания

соответствующего сердечника

![]() .

Результирующая ВАХ линейного и нелинейного

элементов получается путём их сложения

по напряжению. При увеличении входного

напряжения происходит его ограничение

на нелинейном элементе. Избыток гасится

на линейном дросселе. Форма напряжения

искажается – появляются нечётные

гармоники. КПД стабилизатора находится

на уровне 0,4…0,6; коэффициент мощности

– 0,3…0,5, то есть довольно низкий, поэтому

ферромагнитные стабилизаторы

практического применения почти не нашли

и применяют феррорезонансные стабилизаторы,

использующие резонанс токов. Схема

такого стабилизатора приведена на рис.

4.13а.

.

Результирующая ВАХ линейного и нелинейного

элементов получается путём их сложения

по напряжению. При увеличении входного

напряжения происходит его ограничение

на нелинейном элементе. Избыток гасится

на линейном дросселе. Форма напряжения

искажается – появляются нечётные

гармоники. КПД стабилизатора находится

на уровне 0,4…0,6; коэффициент мощности

– 0,3…0,5, то есть довольно низкий, поэтому

ферромагнитные стабилизаторы

практического применения почти не нашли

и применяют феррорезонансные стабилизаторы,

использующие резонанс токов. Схема

такого стабилизатора приведена на рис.

4.13а.

Рисунок 4.13 – Феррорезонансный стабилизатор (а) и вольтамперная характеристика нелинейного контура (б)

При

увеличении входного напряжения от нуля,

увеличивается ток через линейный

конденсатор (С) и через нелинейный

дроссель (Lн).

В момент их равенства ток, потребляемый

контуром (I)

равен нулю – точка (А) это точка резонанса.

Выше точки А характер входного

сопротивления контура становится

индуктивным – это рабочий участок

характеристики. Угол наклона её меньше,

чем у отдельного дросселя насыщения,

следовательно, стабильность выходного

напряжения будет выше, чем у ферромагнитного

стабилизатора. Поскольку напряжение

снимается с контура, то его форма близка

к гармонической. Феррорезонансные

стабилизаторы чувствительны к изменению

частоты, так при

![]() , но они имеют простую схему, надёжны,

КПД достигает 90%, устойчивы к промышленным

помехам и перегрузкам по току, обладают

высокой механической прочностью.

Коэффициент стабилизации по напряжению

15…30. Эти стабилизаторы были очень

популярны во второй половине прошлого

века и выпускались на выходные мощности

до 10квт. На смену феррорезонансным

пришли тиристорные стабилизаторы,

которые не были помехоустойчивыми и

сами являлись источниками помех. В

настоящее время вопросы помехоустойчивости

РЭА становятся очень актуальными и

разработчики вспомнили про добрые,

феррорезонансные стабилизаторы, несмотря

на их не очень привлекательные

массогабаритные характеристики.

, но они имеют простую схему, надёжны,

КПД достигает 90%, устойчивы к промышленным

помехам и перегрузкам по току, обладают

высокой механической прочностью.

Коэффициент стабилизации по напряжению

15…30. Эти стабилизаторы были очень

популярны во второй половине прошлого

века и выпускались на выходные мощности

до 10квт. На смену феррорезонансным

пришли тиристорные стабилизаторы,

которые не были помехоустойчивыми и

сами являлись источниками помех. В

настоящее время вопросы помехоустойчивости

РЭА становятся очень актуальными и

разработчики вспомнили про добрые,

феррорезонансные стабилизаторы, несмотря

на их не очень привлекательные

массогабаритные характеристики.

Компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока

Высокие коэффициент стабилизации и качество выходного напряжения можно получить только с помощью стабилизатора компенсационного типа. Это устройство с обратной связью. Его структурная схема приведена на рис.4.14.

Рисунок 4.14 – Структурная схема компенсационного стабилизатора

На рисунке обозначено:

РЭ - регулирующий элемент (транзистор);

ИЭ – измерительный элемент;

УЭ – усилительный элемент (усилитель постоянного тока –УПТ).

При изменении входного напряжения или тока нагрузки ИЭ измеряет выходное напряжение, сравнивает его с эталонным и вырабатывает сигнал рассогласования (ошибки), который усиливается УЭ и управляет РЭ так, что бы свести ошибку к нулю. Избыточное входное напряжение гасится на РЭ и рассеивается в виде тепла. Принципиальная схема стабилизатора, соответствующая структурной схеме (рис.4.14) показана на рис.4.15.

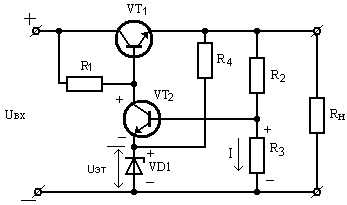

Рисунок 4.15 – Принципиальная схема компенсационного стабилизатора напряжения (КСН)

РЭ выполнен на транзисторе VT1, включенным по схеме ОК с нагрузкой RH ; ИЭ выполнен в виде моста, левое плечо которого составляет эталонный источник – R4 VD1, а правое плечо – следящий делитель R2 R3. В диагональ моста включен участок э – б усилительного транзистора VT2 (УЭ), выполненного по схеме ОЭ с нагрузкой R1. В состоянии покоя мост сбалансирован, напряжение в диагонали моста равно нулю, транзисторы VT1 и VT2 находятся в активном режиме.

Схема работает следующим образом: если UВХ возросло, то это увеличение передаётся на базу VT1, он приоткрывается и возрастает напряжение на нагрузке RH, возрастает ток следящего делителя и падение напряжения на R3. Потенциал эмиттера VT2 фиксирован стабилитроном и повышение потенциала базы приводит к приоткрыванию транзистора VT2 , напряжение на его коллекторе снижается, значит уменьшается потенциал базы VT 1, а это вход эмиттерного повторителя, следовательно, уменьшится и напряжение на нагрузке RH. Аналогично схема работает при изменении тока нагрузки. Например, схема находится в состоянии покоя, мост сбалансирован. Пусть ток нагрузки увеличился, увеличилось падение напряжения на регулирующем элементе VT1, уменьшилось напряжение на нагрузке RH и на следящем делителе R2 , R3. Уменьшился потенциал на базе VT2, который призакрывается, возрастает потенциал его коллектора т.е. потенциал базы VT 1, а это вход эмиттерного повторителя, следовательно, увеличится и напряжение на нагрузке RH. Баланс измерительного моста восстанавливается.

Если

КСН представить как систему автоматического

регулирования (рис.4.16) с коэффициентами

передачи звеньев по напряжению

![]() ,

то их произведение называется петлевым

усилением, т.е.

,

то их произведение называется петлевым

усилением, т.е.

![]() .

(4.15)

.

(4.15)

Рисунок 4.16 – Схема замещения КСН

Для приращений сигналов справедливы следующие рассуждения и выводы. Если цепь ОС разорвать, то изменения выходного напряжения

![]() .

(4.16)

.

(4.16)

Поэтому,

для достижения высокой стабильности

![]() должен быть возможно меньше. Это является

важной предпосылкой для построения

стабилизатора. Если замкнуть цепь ОС,

то процесс регулирования можно представить

следующей системой уравнений:

должен быть возможно меньше. Это является

важной предпосылкой для построения

стабилизатора. Если замкнуть цепь ОС,

то процесс регулирования можно представить

следующей системой уравнений:

(4.17)

(4.17)

Знак минус в первом уравнении говорит о том, что обратная связь – отрицательная.

Решим

систему относительно

![]() :

:

(4.18)

(4.18)

Выражение

(4.18) называется основным уравнением

стабилизатора в установившемся режиме.

Очевидно, что для малого изменения

выходного напряжения петлевое усиление

должно быть возможно большим, но

![]() ;

;![]() ,

поэтому необходимо иметь

,

поэтому необходимо иметь

![]() .Увеличение

.Увеличение

![]() ,

его стремление к единице определяется

приближением

,

его стремление к единице определяется

приближением![]() к

к![]() .

Наоборот, чем ниже

.

Наоборот, чем ниже![]() ,

тем меньше

,

тем меньше![]() и, если

и, если![]() ,

то

,

то![]() и цепь обратной связи разрывается.

Поэтому

и цепь обратной связи разрывается.

Поэтому![]() нельзя выбирать слишком малым или

близким к нулю. Для повышения

нельзя выбирать слишком малым или

близким к нулю. Для повышения![]() можно

можно![]() зашунтировать конденсатором

зашунтировать конденсатором![]() ,

или вместо резистора

,

или вместо резистора![]() поставить стабилитрон ( так называемый,

второй эталон -

поставить стабилитрон ( так называемый,

второй эталон -![]() ),

тогда

),

тогда![]() ,

а

,

а![]() и его регулировка невозможна.

и его регулировка невозможна.

Петлевое усиление можно поднять путём замены транзистора VT2 операционным усилителем, а резистора R1 – токостабилизирующим двухполюсником (см. разд. 4.2.1, рис. 4.8).

Коэффициент

сглаживания пульсаций может отличаться

от коэффициента стабилизации по

напряжению. Если верхнее плечо делителя

(![]() )

зашунтировать конденсатором, тогда

КД

для постоянной составляющей и частоты

пульсаций различны, отличаются и

петлевые усиления. Кроме того, частота

пульсаций может оказаться за полосой

пропускания усилителя цепи обратной

связи и опять петлевые усиления будут

разные.

)

зашунтировать конденсатором, тогда

КД

для постоянной составляющей и частоты

пульсаций различны, отличаются и

петлевые усиления. Кроме того, частота

пульсаций может оказаться за полосой

пропускания усилителя цепи обратной

связи и опять петлевые усиления будут

разные.

Очевидно, что в рассмотренной схеме выходное напряжение больше напряжения эталонного источника. Стабилизатор с выходным напряжением меньше эталонного выполняют по схеме рис.4.17.

Рисунок 4.17 – Схема низковольтного КСН

Делитель

следит не за выходным напряжением

(UВЫХ),

а за суммой

![]() .

поэтому

.

поэтому

![]() (4.19)

(4.19)

VD1

подключен к дополнительному источнику

![]() .

Главное, что бы здесь обеспечивался

нормальный режим работыVT2.

.

Главное, что бы здесь обеспечивался

нормальный режим работыVT2.

КСН – схемы с обратными связями и при определённых условиях они могут возбуждаться, т. е становиться генераторами колебаний. В этом значительную роль играют флуктуации входного напряжения (и тока нагрузки) а также инерционные свойства усилительных каскадов. Обычно выход КСН шунтируют конденсатором СН, что повышает нагрузочную способность при работе на импульсную нагрузку и повышает устойчивость. Ограничение полосы пропускания усилителя цепи ОС также повышает устойчивость, но и снижает частотный диапазон дестабилизирующих воздействий, отрабатываемых стабилизатором. Включение корректирующих конденсаторов СД , С У , С Б показано на рис.4.18. Совокупность корректирующих конденсаторов СД , С У , С Б и СН позволяет всегда обеспечить устойчивость одноконтурных стабилизаторов с высокими статическими параметрами. Увеличение ёмкостей конденсаторов приводит к уменьшению полосы пропускания и ухудшению динамики стабилизатора.

Рисунок 4.18 – Включение корректирующих конденсаторов в схеме КСН

Частотные

свойства устойчивого стабилизатора

наиболее ярко проявляются при изменении

тока нагрузки, поскольку выходное

сопротивление стабилизатора является

функцией частоты, а ток нагрузки, особенно

при импульсном характере нагрузки,

занимает полосу частот от 0 до

![]() .

Зависимость модуля выходного сопротивления

стабилизатора от частоты приведена на

рис. 4.19.

.

Зависимость модуля выходного сопротивления

стабилизатора от частоты приведена на

рис. 4.19.

Рисунок 4.19 – Частотная зависимость модуля выходного сопротивления КСН

Зависимость

![]() имеет четыре характерные области.

ОбластьI

определяется частотными свойствами

источника питания стабилизатора. Если

фильтр выпрямителя обладает резонансными

свойствами на частоте fф,

то на этой частоте возрастает выходное

сопротивление выпрямителя, что вызывает

неустойчивую работу стабилизатора.

Область II

ограничивается частотой f0

(полоса пропускания стабилизатора).

Это область нормальной работы. Область

III

– область частот, в которой проявляются

резонансные свойства стабилизатора в

целом. Область VI

определяется частотными свойствами

конденсатора СН.

В областях частот III

и VI

стабилизатор не отрабатывает

дестабилизирующих воздействий.

имеет четыре характерные области.

ОбластьI

определяется частотными свойствами

источника питания стабилизатора. Если

фильтр выпрямителя обладает резонансными

свойствами на частоте fф,

то на этой частоте возрастает выходное

сопротивление выпрямителя, что вызывает

неустойчивую работу стабилизатора.

Область II

ограничивается частотой f0

(полоса пропускания стабилизатора).

Это область нормальной работы. Область

III

– область частот, в которой проявляются

резонансные свойства стабилизатора в

целом. Область VI

определяется частотными свойствами

конденсатора СН.

В областях частот III

и VI

стабилизатор не отрабатывает

дестабилизирующих воздействий.

Обычно полоса пропускания непрерывных (линейных) стабилизаторов составляет сотни Гц…единицы кГц.

Все, рассмотренные нами схемотехнические решения, нашли применение в интегральных стабилизаторах серии К142 (К142ЕН1, К142ЕН2,…). Некоторые из них позволяют регулировать выходное напряжение и наращивать ток нагрузки, другие имеют фиксированные напряжения и токи.

Стабилизаторы тока

Стабилизаторы тока отличаются от стабилизаторов напряжения тем, что сигнал в цепь обратной связи поступает от датчика тока, включенного в цепь тока нагрузки. В простейшем стабилизаторе тока (токостабилизирующий двухполюсник, рис.4.8) датчиком тока является резистор RЭ, который должен иметь малые уходы в температуре и при старении. Для получения высокой стабильности используют компенсационные схемы стабилизаторов (рис.4.20).

Рисунок 4.20 – Компенсационный стабилизатор тока

Датчиком тока является резистор R2 и на нём стабилизатор поддерживает неизменным напряжение а, следовательно, ток в нагрузке. Сопротивление датчика тока много меньше сопротивления нагрузки. Обычно, падение напряжения на датчике находится в пределах 50…100 мВ при номинальном токе нагрузки, что достаточно для нормальной работы усилителя цепи обратной связи (операционного усилителя). Датчики тока называют шунтами и выпускают на токи от единиц до сотен ампер.