- •Аэродинамические шумы

- •Гидродинамические шумы

- •Средства индивидуальной защиты

- •Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала.

- •Технические средства защиты, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- •Защита от опасности перехода напряжения на нетоковедущие металлические части электроустановок.

- •Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

- •3 Классификация пожаров

Защита от опасности перехода напряжения на нетоковедущие металлические части электроустановок.

Металлические нетоковедущие части электроустановок (корпуса электрических машин, трансформаторов и др.) при нарушении изоляции и замыкании на корпус оказываются под напряжением. Прикосновение к таким корпусам с точки зрения опасности поражения электрическим током равноценно прикосновению к токоведущим частям.

Устранить опасность поражения током в этом аварийном случае возможно: устройством защитных заземлений, выравниванием потенциалов, защитным отключением, изоляцией корпусов электроустановок от сети, применением малых напряжений, включением электроприемников в сеть через разделяющие трансформаторы.

Под защитным заземлением понимается преднамеренное соединение металлических потенциально электроопасных частей электрической установки, а также отключенных токоведущих частей с землей или ее эквивалентом с целью обеспечения электробезопасности.

В соответствии с действующими правилами защитное заземление применяют во всех электроустановках переменного тока напряжением 380 В и выше и постоянного тока напряжением 400 В и выше.

В помещениях с повышенной опасностью заземлению подлежат электроустановки с напряжением переменного тока 42 В и постоянного тока 110 В.

Потенциально электроопасными считаются нетоковедущие части, доступные прикосновению человека, между которыми (или между ними и землей) при нарушении изоляции токоведущих частей относительно земли может возникнуть напряжение, превышающее предельно допустимое для человека напряжения прикосновения.

Защитное заземление (рис. 1) устраивается в сетях напряжением до 1000В с изолированной нейтралью с целью создать между корпусом защищаемого устройства и землей достаточно малого электрического сопротивления.

Благодаря малому сопротивлению ток через присоединенное к корпусу тело человека снижается до допустимой (42 Вольта) величины.

Заземление этого вида устраивается также и в сетях с заземленной нейтралью напряжением выше 1000В. В последних токи однофазного замыкания на корпус вызывают отключение поврежденного участка.

Принцип действия защитного заземления заключается в уменьшении силы тока, проходящего через тело человека.

В установках напряжением до 1000 в с заземленной нейтралью трансформаторов или генераторов металлические части электрической установки, нормально не находящиеся под напряжением, соединяются с заземленной нейтралью. Наличие такого соединения превращает замыкание токоведущих частей на заземленные части установки в короткое замыкание, вследствие чего аварийный участок отключается автоматом или предохранителем..

Рис.1.Схема защитного заземления

Рис. 1. Защитное заземление в сети с изолированной нейтралью при напряжении до 1000 в: 1—заземлитель; 2—заземляющая магистраль. 3—заземляющие проводники; 4—корпус электроустановки

Трехфазные сети переменного тока могут работать как и изолированной, так и с заземленной нейтралью.

В четырехпроводных сетях с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В защита персонала от поражения электрическим током осуществляется занулением.

Зануление - преднамеренное электрическое соединение потенциально опасных электрических частей с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В с целью автоматического отключения участка сети при замыкании на корпус.

Защитный эффект - в уменьшении длительности замыкания на корпус, а следовательно, в сокращении времени воздействия электрического тока на человека, что достигается соединением металлических корпусов электроустановки с нулевым проводом питающего трансформатора. Такое соединение превращает любое замыкание на корпус в глухое короткое замыкание, при котором срабатывает максимальная токовая защита ( предохранитель или выключатель), отключая поврежденную электроустановку от сети.

В сети с занулением следует различать:

нулевой проводник защитный (НЗ) и рабочий (НР).

Нулевой защитный проводник - соединяет зануляемые части с заземленной нейтральной точкой генератора или трансформатора.

Нулевой рабочий проводник - служит для питания электроприемника, и он тоже подключен к заземленной нейтрали источника питания.

Зануление .

Ранее отмечалось, что в трехфазных сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью защитное заземление не обеспечивает защиту обслуживающего персонала от поражения током при пробое изоляции.

Пробой изоляции и замыкание токоведущих проводов на заземленный корпус обусловливает появление на корпусах опасных напряжений. Допустим, что в установке (рис. 2) нейтраль трансформатора заземлена через сопротивление rо, а электроприемник имеет отдельное защитное заземление с сопротивлением rз замыкании на корпус электроприемника ток замыкания будет ограничиваться сопротивлениями rо и rз . Iз=U:/ro+rз/ *а

При U=220в и Го=rз = 2,5 Ом, ток Iз достигнет величины Iз=220:5=44 А, где Го - сопротивление нейтрали, гз - сопротивление защитного заземления.

Такой ток может обеспечить сгорание плавкой вставки с номинальным током не более 20—25 а. При больших токах плавких вставок отключения не произойдет. Длительное прохождение тока замыкания Iз обусловит длительное существование на корпусах заземленного оборудования напряжения

Uз=U:2=220:2=110В

Рис. 2. Защитное заземление в трехфазной сети с заземленной нейтралью

Это напряжение при прикосновении к корпусу электроприемника может вызвать смертельный исход. Опасность поражения током резко возрастает при rз >rо ,

где rз - сопротивление заземлителя, rо -сопротивление нейтрали.

При rз=3,5ом и rî=0,5 оm падение напряжения на заземлителе, а следовательно и напряжение относительно земли на корпусах электроприемников будет равно:

Uз=Iзrз=/U*rз/:/ro+rз/=/220*3,5/:0,5+3,5=192,5В ,

а падение напряжения на сопротивлении заземляющего устройства нейтрали источника питания ro :

Uo=/220*0,5/:/0,5+3,5=27,5 В.

При обратном отношении сопротивлений Rо > rз опасное напряжение возникнет на заземляющем устройстве нейтрали трансформатора, а следовательно, и на корпусах всего оборудования, соединенного с этим заземляющим устройством.

Уменьшить опасность поражения током в этом аварийном режиме можно только за счет быстрого автоматического отключения поврежденного участка.

Проще всего это достигается устройством зануления.

Схема зануления Токовременная характеристика срабатывания плавкой вставки

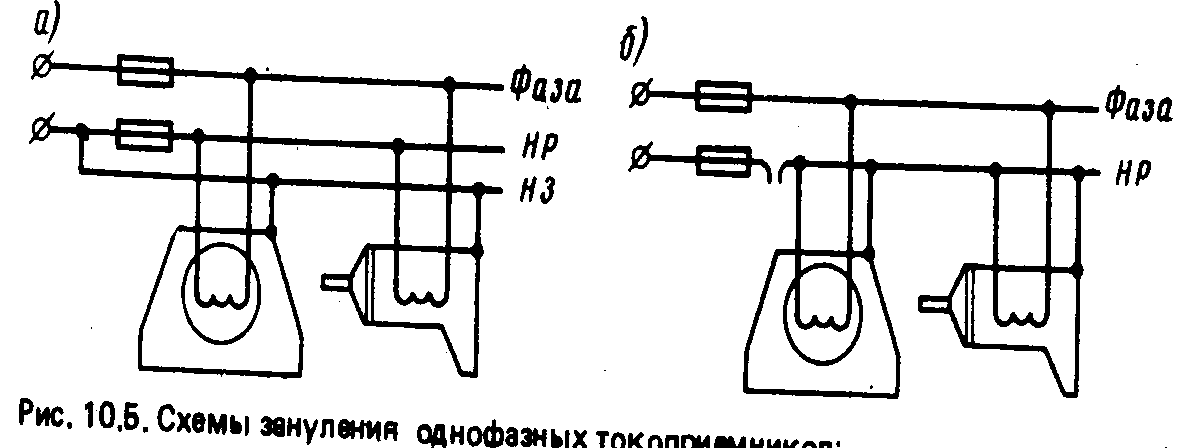

Рис.3 Схемы зануления однофазных токоприемников:

а- правильно; б- -неправильно

Рис. 4. Схема зануления: 1—зануляющая линия, 2 — ответвление

При занулении (рис. 4) пробой изоляции превращается в однофазное короткое замыкание с током Ik = U : rп

где rп—полное сопротивление цепи замыкания (фаза—нуль). Для достижения кратковременности аварийного режима необходимо обеспечить такое сопротивление цепи замыкания фаза — нуль, при котором ток замыкания Iк удовлетворял бы условию Iк >k * Iн,

где Iн — номинальный ток плавкой вставки или ток уставки расцепителя автомата;

k —коэффициент кратности тока замыкания.

Коэффициент кратности тока замыкания в соответствии с требованием Правил должен быть:

а) не менее 3 при защите плавкими вставками или автоматами, имеющими расцепители с обратно зависимой от тока характеристикой;

б) во взрывоопасных установках не менее 4 при защите предохранителями и не менее 6 при защите автоматами с обратно зависимой от тока характеристикой.

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель, сопротивление не должно быть таким, при котором в цепи замыкания (фаза—нуль) возникает ток короткого замыкания, равный величине уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент разброса (по заводским данным) и коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до100 а, коэффициент кратности тока замыкания берется равным 1,4, для прочих автоматов— 1,25.

Для достижения вышеуказанных величин коэффициентов кратности тока замыкания полная проводимость заземляющих проводников во всех случаях должна быть не менее 50% проводимости фазного провода. Следует помнить, что кратковременно до срабатывания защиты и отключения поврежденного участка на нулевых проводах и металлических корпусах всего запуленного оборудования появляется напряжение относительно земли. Человек, прикоснувшийся к корпусу запуленного электрооборудования в этом аварийном случае, оказывается под напряжением. Величина напряжения прикосновения будет зависеть от распределения напряжения вдоль нулевого провода. При наиболее неблагоприятном случае (нулевой провод оборван, повторное заземление нулевого провода отсутствует) человек может оказаться под фазным напряжением Uпр=U.

Уменьшить опасность поражения при обрыве нулевого провода можно устройством повторного заземления нулевого провода. В соответствии с требованием Правил повторное заземление нулевого провода должно выполняться на воздушных линиях, а также на концах линий и ответвлений длиной более 200 м. Сопротивление заземляющих устройств каждого из повторных заземлителей в установках мощностью более 100 квА должно быть не более 10ом. При мощности менее 100 кВА сопротивление повторных заземлителей не должно превышать 30 Ом при числе их не менее трех.

Повторным заземлением нулевого провода достигается также снижение напряжения прикосновения в момент замыкания на корпус. Если при отсутствии повторного заземления произойдет пробой изоляции, то корпус окажется под напряжением.

При производстве работ в электроустановках следует помнить, что повторное заземление нулевого провода только снижает опасность поражения, но не исключает ее. В сетях с линейным напряжением 380В напряжение прикосновения при замыкании на корпус может превышать допустимую величину, поэтому при эксплуатации зануляющего устройства нельзя допускать обрыва нулевого провода длительных коротких замыканий.

Для достижения малого времени и надежности отключения по возможности следует применять автоматы вместо предохранителей. Автоматы обеспечивают малое время отключения, и не одной, а всех трех фаз, что одновременно предотвращает работу электродвигателей на двух фазах.

В заключение можно отметить, что Правилами устройства электрических установок не допускается устройство в одной и той же сети для одной части токоприемников защитного заземления, а для другой части — зануления, так как в этом случае возникает опасность появления потенциалов на корпусах электроприемников.

Сигнализация и блокировка

Большинство несчастных случаев с персоналом, обслуживающим электроустановки, происходит в результате потери ими ориентировки при осмотрах, ремонтах и испытании, при случайном прикосновении к токоведущим частям с поврежденной изоляцией или к корпусам электрооборудования, не имеющим защитного заземления. Блокировка, сигнализация и маркировка различных частей электроустановок, кабелей и проводов предупреждают неправильные действия работников.

Для доступа непосредственно к электрооборудованию или токоведущим частям последнего (при осмотре и ремонте) в ограждениях предусматриваются открывающиеся части: крышки, дверцы, двери и т.д. Эти части закрываются специальными запорам или снабжаются блокировками.

БЛОКИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА являются наиболее надежным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током. Они исключают опасности прикосновения или приближения к токоведущим частям в то время, когда они находятся под напряжением. В простейшем случае, например, у штепсельной розетки с блокировкой пружина поворачивает крышку вокруг оси, как только вилку вынут из розетки, и таким образом закрывает контактные гнезда розетки (для включения вилки вставляют в отверстия крышки, поворачивают ее вокруг оси до совпадения ее отверстий с отверстиями в корпусе и тогда просовывают штырьки вилки в контактные гнезда).

Принципы блокировки заключаются в следующем:

а) при открывании кожухов или ограждения электрооборудования происходит автоматическое отключение данного устройств от источника тока (рисунок 1);

Рисунок 1.Схема блокировки с автоматическим отключением электроустановки

б) открывание кожухов или ограждений электрооборудования становится возможным только после предварительного отключения данного устройства от источника тока.

По конструктивному исполнению блокировочные устройства могут быть механическими, электрическими и электромагнитными.

Действие механической блокировки заключается в том, что открыть двери шкафов или ограждений возможно только при предварительном выключении рубильника, т.е. выключении электроустановки, и, наоборот, включить рубильник можно только при закрытых дверях или надетых на электроустановки кожухах.

Механическая блокировка применяется разных систем: жезловая, рычажная.

При жезловой системе все двери шкафов или ограждений имеют специальные замки, которые открываются одним ключом. Конструкция замка такова, что повернуть ключ и вынуть его из замка можно только, выключив предварительно рубильник, снимающий высокое напряжение. Конструкция дверных замков не позволяет вынуть ключ, если дверь не закрыта. Включить рубильник можно только в том случае, если дверь ограждения будет закрыта и заперта.

При рычажной системе ручка управления рубильником механически связана с дверным заслоном замка. При выключении рубильника одновременно выдвигается заслон замка и только после этого можно открыть дверь шкафа или ограждения. При открытой двери конструкция замка не позволяет задвинуть заслон замка обратно и, следовательно, не допускает включения рубильника, когда за ограждением работает обслуживающий персонал.

Электрическая блокировкавоздействует только на контакты электрической цепи. Она может применяться при любых расстояниях от защищаемого объекта. Принцип действия электрической блокировки состоит в том, что открытие дверей шкафов или ограждения электроустановки или кожухов электрооборудования сопровождается разрывом электрической цепи и автоматическим отключением электроустановки или другого электрооборудования от источника тока. В другом случае блокировка делает возможным открыть двери шкафа или ограждения электроустановки или снять кожух электрооборудования только после предварительного отключения источника тока.

Недостатком электрической блокировки является ее зависимость от исправности электрической цепи, например, из-за возможного пригорания контактов нельзя открыть двери ограждения передатчика или двери лифта, что может привести к несчастному случаю. Также электрическая блокировка не препятствует ошибочным действиям оперативного персонала при переходе на ручное управление разъединителем.

Электромагнитная блокировка широко применяется в эксплуатации за счет своей универсальности и простоты операций с ней. В качестве примера можно рассмотреть электромагнитный замок (рисунок 1) на ручном приводе разъединителя, предназначенного на электростанциях, подстанциях и в распределительных сетях для создания видимого разрыва между оборудованием, выведенным в ремонт, и остальной частью электроустановки, находящейся под напряжением. Они позволяют производить ремонт оборудования, не опасаясь случайной подачи напряжения к месту работ. В соответствии с ПТЭ все разъединители должны быть сблокированы с соответствующими выключателями.

а) б)

Рисунок 2. Схема электромагнитного замка (а) и электромагнитного ключа (б).

Аппаратура блокировки состоит из электромагнитного замка (рисунок 2а) и переносного электромагнитного ключа (рисунок 2б). Электромагнитный замок, заключенный в пластмассовый корпус (4) цилиндрической формы, имеет стержень (3), удерживаемый пружиной (2) и контакты (1), к которым подается напряжение оперативного тока при разрешении блокировкой операций с разъединителем. Стержень фиксирует привод разъединителя в отключенном и включенном положении. К зажимам (6) контактных гнезд подводится напряжение от шин оперативного постоянного тока через блок-контакты выключателя и разъединителей. Сбоку у замка имеются два рычажка (5) с отверстиями для пломбировки. Рычажок с кольцом служит для открытия замка вручную без ключа на случай неисправности оперативных цепей блокировки, при этом рвется нить пломбы. Оборванная нить пломбы указывает на то, что блокировка деблокировалась вручную.

В распределительном устройстве имеется один переносный электромагнитный ключ, который служит для открывания замков приводов. Он состоит из катушки (1) с подвижным сердечником (2) и возвратной пружиной (3), образующих вместе электромагнит. В торцевой части пластмассового корпуса ключа (4) укреплены два контактных штыря (5), к которым подключены выводы обмотки электромагнита. Чтобы отпереть замок ручного привода разъединителя для производства операции с ним, необходимо ключ вставить в замок так, чтобы штыри входили в гнезда замка. Если положение выключателей и разъединителей, а, следовательно, и их блок-контактов таково, что операция с разъединителем разрешена, то на гнезда замка через блок-контакты подается напряжение постоянного оперативного тока. В этом случае обмотка ключа будет обтекаться током, и сердечник ключа намагнитится. Если теперь нажать сердечник ключа рукой и ввести его до упора в запирающий стержень замка, то последний притянется к сердечнику. После этого сердечник ключа вытягивается рукой за кольцо вместе со стержнем замка, привод разъединителя отпирается, и с разъединителем можно проводить операции. Если оперативные переключения окончены, ключ снимается с замка, чем разрывается цепь питания обмотки электромагнита. Запирающий стержень замка под действием пружины (2) возвращается в исходное положение и запирает привод разъединителя.

Требования к устройствам блокировки:

оперативная блокировка и блокировка защитных заземлений должны выполняться с использованием однотипной аппаратуры и по единой общей схеме для всех присоединений;

аппаратура оперативной блокировки должна быть доступна для осмотра при наличии напряжения на оборудовании, на котором она установлена;

блок-замки блокировки должны запирать приводы разъединителей только в крайних положениях Включено и Отключено. Блок-замки блокировки не должны запирать привод разъединителя в промежуточном положении и не должны позволять вынимать ключ из замка; оперативная блокировка не должна давать ложное разрешение на операции с разъединителями при исчезновении напряжения оперативного тока или неисправностях ее;

оперативная блокировка не должна без надобности усложнять или замедлять операции с разъединителями. Это особенно важно при большом количестве присоединений на подстанции;

необходимо стремиться по возможности выполнять блокировки дешевыми с использованием минимального количества аппаратуры и материалов, но не в ущерб другим требованиям.

В аппаратуре автоматики, вычислительных машин применяются блочные схемы, осуществляющие механическую блокировку. В общем корпусе устанавливаются отдельны блоки, которые соединяются с остальным устройством штепсельным соединением. Когда блок выдвигается или удаляется со своего места, штепсельный разъем размыкается и блок отключаете автоматически при открывании его токоведущих частей Электрические блокировки осуществляют разрыв цепи специальными контактами, которые устанавливаются на дверях ограждений, крышках и дверях кожухов.

В электроустановках и радиоустройствах широко применяются электрическая и механическая блокировки. Так, по действующим правилам техники безопасности все радиопередатчики должны иметь две блокировки: электрическую и механическую.

СИГНАЛИЗАЦИЯявляется распространенным средством, позволяющим обслуживающему персоналу электроустановок и радиоустановок ориентироваться подчас в очень сложной обстановке и принять меры предосторожности или предупредить неправильные действия.

По назначению сигнализация делится на 3 группы:

оперативную,

предупредительную

опознавательную.

По способу информирования различают сигнализацию звуковую, визуальную, комбинированную и одоризационную (по запаху – в газовом хозяйстве).

Наиболее часто применяется световая или звуковая сигнализация. При световой сигнализациизеленый свет ламп показывает, что напряжение с установки снято, красный свет – что установка находится под опасным напряжением. На радиоустройствах или электроустановках до 1000 В сигнальные лампы размещаются на пульте управления или около мест, где должны проводиться работы.

Рисунок 3 Схема сигнализации безопасности

На рисунке 3 представлена схема сигнализации безопасности. При выключении рубильника Р блок-контакты К включают цепь питания сигнальной лампы Л. Свечение лампы указывает, что напряжение с электроустановки или радиоустройства снято. При включении рубильника Р и подачи напряжения на установку сигнальная лампа гаснет. При выходе из строя сигнальной лампы обслуживающий персонал будет предполагать, что установка находится под напряжением, и примет меры предосторожности.

Способ включения, при котором сигнальные лампы гаснут при отсутствии напряжения, имеет тот недостаток, что выход из строя лампы или нарушение контакта будет служить неверным сигналом для обслуживающего персонала. Поэтому в целях безопасности обслуживающего персонала необходимо всегда, независимо от показаний сигнальных ламп, при входе за ограждение убедиться в отсутствии напряжения на установке при помощи переносных индикаторов напряжения.

В электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме сигнальных ламп, применяются лампы тлеющего разряда (неоновые, аргоновые и т.п.), которые подвешиваются к тем частям установки, состояние которых они показывают. Лампы горят в электрическом поле, создаваемом включенной частью установки, и не требуют никакой проводки. На каждую фазу ставится своя лампа. Такая сигнализация облегчает работу обслуживающего персонала и предупреждает несчастные случаи.

К звуковой сигнализацииотносятся также звонок и сирена, предупреждающие работающих о появлении напряжения на установке.

Для ориентации персонала при осмотре, ремонте и обслуживании электроустановок большое значение имеет маркировка, которая заключается в наличии надписей, а также в различной окраске частей установки, кабелей, проводов и шин в цвета, соответствующие правилам техники безопасности. Надписи указывают назначение тех или иных проводов с относящимися к ним выключателями, предохранителями и измерительными приборами. Вместо надписей могут применяться условные обозначения в виде букв, цифр и т.д.

Плакаты, надписи и схемы должны вывешиваться в соответствующих местах установки, где работают люди.

Плакат «Не включать! Работают люди» во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены:

на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов);

на приводе каждого полюса (у однополюсных разъединителей);

на ограждениях (у разъединителей, управляемых оперативной штангой);

на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей;

на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов - у снятых предохранителей, в комплектных распределительных устройствах (КРУ);

на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов.

Однако надо всегда помнить, что устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры являются только дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.

Модуль 4/3 Пожарная безопасность.

Согласно стандартному определению пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, развивающееся во времени и пространстве, опасное для людей и наносящее материальный ущерб.

Основные понятия, термины и определения.