- •Информатика

- •К читателю

- •Предисловие

- •От всей души желаем вам успехов!

- •1.1. Информатизация общества

- •Опыт информатизации и перспективные идеи

- •1.2. Информационный потенциал общества

- •Рынок информационных продуктов и услуг

- •Правовое регулирование на информационном рынке

- •1.3. Информатика – предмет и задачи

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •2 Глава. Измерение и представление информации

- •2.1. Информация и ее свойства

- •2.2. Классификация и кодирование информации

- •2.1. Информация и ее свойства

- •2.2. Классификация и кодирование информации

- •Фасетная система классификации

- •Дескрипторная система классификации

- •Система кодирования

- •Классификационное кодирование

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •После изучения главы вы должны знать:

- •3.1. Информационные системы

- •Понятие информационной системы

- •Персонал организации

- •3.2. Структура и классификация информационных систем

- •Информационные системы для менеджеров среднего звена

- •3.3. Информационные технологии

- •Как соотносятся информационная технология и информационная система

- •3.4. Виды информационных технологий

- •Характеристика и назначение

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 4. Архитектура персонального компьютера

- •После изучения главы вы должны знать:

- •4.1. Информационно-логические основы построения

- •4.2. Функционально-структурная организация

- •4.3. Микропроцессоры

- •4.4. Запоминающие устройства пк

- •Накопители на жестких магнитных дисках

- •4.5. Основные внешние устройства пк

- •4.6. Рекомендации по выбору персонального компьютера

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 5. Состояние и тенденции развития эвм

- •После изучения главы вы должны знать:

- •5.1. Классификация эвм Классификация эвм по принципу действия

- •Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям

- •5.2. Большие эвм

- •5.3. Малые эвм

- •5.4. Персональные компьютеры

- •5.5. Суперэвм

- •5.6. Серверы

- •5.7. Переносные компьютеры

- •5.8. Тенденции развития вычислительных систем

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 6. Компьютерные сети

- •После изучения главы вы должны знать:

- •6.1. Коммуникационная среда и передача данных

- •6.2. Архитектура компьютерных сетей

- •6.3. Локальные вычислительные сети

- •Управление взаимодействием устройств в сети

- •6.4. Глобальная сетьinternet

- •6.5. Локальная вычислительная сетьnovellnetware

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 7. Офисная техника

- •После изучения главы вы должны знать:

- •7.1. Классификация офисной техники

- •7.2. Средства изготовления, хранения, транспортирования и обработки документов

- •Средства транспортирования документов

- •7.3. Средства копирования и размножения документов

- •7.4. Средства административно-управленческой связи

- •Системы передачи недокументированной информации

- •Дейтефонная связь

- •7.5. Компьютерные системы в оргтехнике

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 8. Состояние и тенденции развития программного обеспечения

- •8.1. Программные продукты и их основные характеристики

- •8.2. Классификация программных продуктов

- •После изучения главы вы должны знать:

- •8.1. Программные продукты и их основные характеристики

- •8.2. Классификация программных продуктов

- •Сервисное программное обеспечение

- •Офисные ппп

- •Системы искусственного интеллекта

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 9. Операционная система ms dos

- •9.1. Основные понятия

- •9.2. Характеристика ms dos

- •9.3. Технология работы в ms dos

- •9.1. Основные понятия

- •9.2. Характеристикаmsdos

- •9.3. Технология работы вmsdos

- •Формат команды объединения нескольких файлов

- •Форматы команд для обмена данными между внешним устройством и файлом, хранящимся на диске

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 10. Norton commander – инструментарий работы в среде ms dos

- •После изучения главы вы должны знать:

- •10.1. Общие сведения

- •10.2. Работа с панелями информационного окна

- •10.3. Управление пакетом при помощи функциональных клавиш и ниспадающего меню

- •10.4. Вспомогательный инструментарий пакета

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •После изучения главы вы должны знать:

- •11.1. Программы-архиваторы

- •11.2. Программы обслуживания магнитных дисков

- •Проблема фрагментации дисков

- •11.3. Антивирусные программные средства

- •Программы обнаружения и защиты от вирусов

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глaba12. Операционные системыwindows95 иwindows98

- •После изучения главы вы должны знать:

- •12.1. Концепция операционных системwindows95 иwindows98

- •32-Разрядная архитектура

- •12.2. Объектно-ориентированная платформаwindows

- •Назначение Рабочего стола

- •12.3. Организация обмена данными

- •Внедрение объекта

- •12.4. Программные средстваwindows98

- •Комплекс программ Связь

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 13. Текстовый процессор

- •13.1. Базовые возможности

- •13.2. Работа с текстом

- •13.3. Работа издательских систем

- •После изучения главы вы должны знать:

- •13.1. Базовые возможности

- •13.2. Работа с текстом

- •13.3. Работа издательских систем

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 14. Табличный процессор

- •14.1. Основные понятия

- •14.2. Функциональные возможности табличных процессоров

- •14.3. Технология работы в электронной таблице

- •После изучения главы вы должны знать:

- •14.1. Основные понятия

- •Окно, рабочая книга, лист

- •Перемещение формул

- •14.2. Функциональные возможности табличных процессоров

- •Команды для работы с электронной таблицей как с базой данных

- •14.3. Технология работы в электронной таблице

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 15. Система управления базой данных

- •После изучения главы вы должны знать:

- •15.1. Основные понятия

- •15.2. Реляционный подход к построению инфологической модели

- •15.3. Функциональные возможности субд

- •15.4. Основы технологии работы в субд

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 16. Интеллектуальные системы

- •16.1. Введение в искусственный интеллект

- •16.2. Экспертные системы: структура и классификация

- •16.3. Технология разработки экспертных систем

- •После изучения главы вы должны знать:

- •16.1. Введение в искусственный интеллект

- •История развития искусственного интеллекта в России

- •16.2. Экспертные системы: структура и классификация

- •16.3. Технология разработки экспертных систем

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 17. Инженерия знаний

- •17.1. Теоретические аспекты получения знаний

- •17.2. Практические методы извлечения знаний

- •17.3. Структурирование знаний

- •После изучения главы вы должны знать:

- •17.1. Теоретические аспекты получения знаний

- •17.2. Практические методы извлечения знаний

- •17.3. Структурирование знаний

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Глава 18. Создание программного продукта

- •18.1. Методология проектирования программных продуктов

- •18.2. Структурное проектирование и программирование

- •18.3. Объектно-ориентированное проектирование

- •После изучения главы вы должны знать:

- •18.1. Методология проектирования программных продуктов

- •Этапы создания программных продуктов

- •1. Составление технического задания на программирование

- •2. Технический проект

- •3. Рабочая документация (рабочий проект)

- •4. Ввод в действие

- •18.2. Структурное проектирование и программирование

- •18.3. Объектно-ориентированное проектирование

- •Методика объектно-ориентированного проектирования

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •После изучения главы вы должны знать:

- •19.1. Автоматизация работы пользователя в средеmicrosoftoffice

- •19.2. Создание приложений на языкеvisualbasicforapplications

- •19.3. Реляционные языки манипулирования данными

- •Ключевые понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Макарова Наталья Владимировна

- •Матвеев Леонид Анатольевич

- •Бройдо Владимир Львович и др.

- •Информатика

- •101000, Москва, ул. Покровка, 7

- •Глава 13. Текстовый процессор 425

Глава 5. Состояние и тенденции развития эвм

5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭВМ

5.2. БОЛЬШИЕ ЭВМ

5.3. МАЛЫЕ ЭВМ

5.4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

5.5. СУПЕРЭВМ

5.6. СЕРВЕРЫ

5.7. ПЕРЕНОСНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

5.8. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Компьютеры могут быть классифицированы по ряду признаков, в частности: по принципу действия, назначению, способам организации вычислительного процесса, размерам и вычислительной мощности, функциональным возможностям, способности к параллельному выполнению программ и др.

В главе предлагается многоаспектная классификация компьютерной техники. Приводятся сравнительные характеристики основных классов ЭВМ: больших, малых, суперЭВМ, серверов, персональных компьютеров. Особое внимание уделено наиболее перспективной группе портативных (переносных) компьютеров.

Цель главы - дать основные представления о различных классах ЭВМ, их функциональных возможностях и особенностях, назначении и сфере применения.

После изучения главы вы должны знать:

Признаки классификации вычислительных машин

Классификационные группы ЭВМ и их особенности

Основные характеристики и особенности больших ЭВМ

Основные характеристики и особенности малых ЭВМ

Основные характеристики и особенности персональных компьютеров

Основные характеристики и особенности суперЭВМ

Разновидности структур суперЭВМ

Основные характеристики и особенности серверов

Основные характеристики и особенности переносных компьютеров

Основные типы и назначение переносных компьютеров

Тенденции развития вычислительных систем

5.1. Классификация эвм Классификация эвм по принципу действия

Электронная вычислительная машина, компьютер – комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач [6].

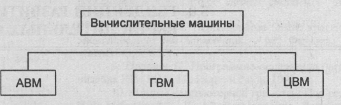

По принципу действия вычислительные машины делятся на три больших класса (рис. 5.1): аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ) и гибридные (ГВМ).

Рис. 5.1. Классификация вычислительных машин по принципу действия

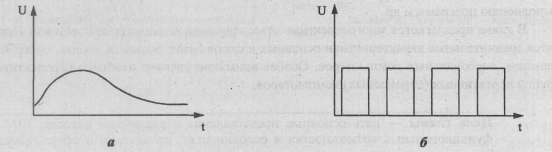

Критерием деления вычислительных машин на эти три класса является форма представления информации, с которой они работают (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Две формы представления информации в машинах: а – аналоговая; б – цифровая импульсная

Цифровые вычислительные машины (ЦВМ) – вычислительные машины дискретного действия, работают с информацией, представленной в дискретной, а точнее, в цифровой форме.

Аналоговые вычислительные машины (АВМ) – вычислительные машины непрерывного действия, работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой) форме, т.е. в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (чаще всего электрического напряжения).

Аналоговые вычислительные машины весьма просты и удобны в эксплуатации; программирование задач для решения на них, как правило, нетрудоемкое; скорость решения задач изменяется по желанию оператора и может быть сделана сколь угодно большой (больше, чем у ЦВМ), но точность решения задач очень низкая (относительная погрешность 2-5 %). На АВМ наиболее эффективно решать математические задачи, содержащие дифференциальные уравнения, не требующие сложной логики.

Гибридные вычислительные машины (ГВМ) – вычислительные машины комбинированного действия, работают с информацией, представленной и в цифровой, и в аналоговой форме; они совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ. ГВМ целесообразно использовать для решения задач управления сложными быстродействующими техническими комплексами.

Наиболее широкое применение получили ЦВМ с электрическим представлением дискретной информации – электронные цифровые вычислительные машины, обычно называемые просто электронными вычислительными машинами (ЭВМ), без упоминания об их цифровом характере.

Классификация ЭВМ по этапам создания

По этапам создания и используемой элементной базе ЭВМ условно делятся на поколения:

1-е поколение, 50-е гг.: ЭВМ на электронных вакуумных лампах;

2-е поколение, 60-е гг.: ЭВМ на дискретных полупроводниковых приборах (транзисторах);

3-е поколение, 70-е гг.: ЭВМ на полупроводниковых интегральных схемах с малой и средней степенью интеграции (сотни - тысячи транзисторов в одном корпусе);

Примечание. Интегральная схема – электронная схема специального назначения, выполненная в виде единого полупроводникового кристалла, объединяющего большое число диодов и транзисторов.

4-е поколение, 80-е гг.: ЭВМ на больших и сверхбольших интегральных схемах – микропроцессорах (десятки тысяч - миллионы транзисторов в одном кристалле);

5-е поколение, 90-е гг.: ЭВМ с многими десятками параллельно работающих микропроцессоров, позволяющих строить эффективные системы обработки знаний; ЭВМ на сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно выполняющих десятки последовательных команд программы;

6-е и последующие п о к о л е н и я: оптоэлектронные ЭВМ с массовым параллелизмом и нейронной структурой – с распределенной сетью большого числа (десятки тысяч) несложных микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейронных биологических систем.

Каждое следующее поколение ЭВМ имеет по сравнению с предшествующим существенно лучшие характеристики. Так, производительность ЭВМ и емкость всех запоминающих устройств увеличиваются, как правило, больше чем на порядок.

Классификация ЭВМ по назначению

По назначению ЭВМ можно разделить на три группы: универсальные (общего назначения), проблемно-ориентированные и специализированные (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Классификация ЭВМ по назначению

Универсальные ЭВМ предназначены для решения самых различных инженерно-технических задач: экономических, математических, информационных и других задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных. Они широко используются в вычислительных центрах коллективного пользования и в других мощных вычислительных комплексах.

Характерными чертами универсальных ЭВМ являются:

высокая производительность;

разнообразие форм обрабатываемых данных: двоичных, десятичных, символьных, при большом диапазоне их изменения и высокой точности их представления;

обширная номенклатура выполняемых операций, как арифметических, логических, так и специальных;

большая емкость оперативной памяти;

развитая организация системы ввода-вывода информации, обеспечивающая подключение разнообразных видов внешних устройств.

Проблемно-ориентированные ЭВМ служат для решения более узкого круга задач, связанных, как правило, с управлением технологическими объектами; регистрацией, накоплением и обработкой относительно небольших объемов данных; выполнением расчетов по относительно несложным алгоритмам; они обладают ограниченными по сравнению с универсальными ЭВМ аппаратными и программными ресурсами.

К проблемно-ориентированным ЭВМ можно отнести, в частности, всевозможные управляющие вычислительные комплексы.

Специализированные ЭВМ используются для решения узкого круга задач или реализации строго определенной группы функций. Такая узкая ориентация ЭВМ позволяет четко специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и стоимость при сохранении высокой производительности и надежности их работы.

К специализированным ЭВМ можно отнести, например, программируемые микропроцессоры специального назначения; адаптеры и контроллеры, выполняющие логические функции управления отдельными несложными техническими устройствами, агрегатами и процессами; устройства согласования и сопряжения работы узлов вычислительных систем.