- •1. Предмет, задачи, функции и методы экономической теории.

- •2. Основные экономические школы.

- •4. Социалистические школыа) утопический социализм

- •8.Институцианализм

- •3. Спрос, функция спроса

- •4. Предложение, функция предложения

- •5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие

- •6. Причины и механизмы сдвигов рыночного равновесия

- •7. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесия

- •8. Воздействие государства на рыночное равновесие.

- •9. Эластичность спроса по цене: понятие, измерение, виды, факторы. Точечная и дуговая эластичность

- •Графики эластичности спроса по цене.

- •10. Перекрестная эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу

- •11. Эластичность предложения: понятие, измерение, факторы. Три периода эластичности предложения во времени

- •12. Полезность блага и потребительский выбор (кардиналистская концепция).

- •13. Кривые безразличия и бюджетные ограничения

- •14. Оптимум потребителя. Внутренние и угловые решения

- •15. Эффект дохода и эффект замещения

- •16. Линия доход-потребление и кривые Энгеля

- •17. Линия цена-потребление. Построение кривой индивидуального и рыночного спроса

- •Кривая «цена-потребление»

- •18. Производственная функция. Изокванта

- •19. Производство с одним переменным фактором и закон убывающей отдачи.

- •21. Издержки и прибыль: экономический и бухгалтерский подход Нормальная прибыль.

- •22. Краткосрочные издержки: виды, динамика, взаимосвязь

- •23. Функция издержек в долгосрочном периоде

- •24. Изокоста. Равновесие производителя

- •25. Понятие рыночной структуры. Основные правила рыночных структур

- •26. Модель рынка совершенной конкуренции

- •27. Максимизация прибыли и краткосрочное предложение конкурентной фирмы

- •28. Долгосрочное конкурентное равновесие и предложение товаров. Парадокс прибыли

- •29. Модель рынка чистой монополии

- •30. Кривая предельного дохода чистого монополиста

- •31. Максимизация прибыли чистым монополистом в краткосрочном периоде. Долгосрочное монопольное равновесие

- •32. Ценовая дискриминация: понятие, условия, последствия

- •33. Монопольная власть: понятие, показатели, факторы

- •34. Социальная цена чистой монополии.

- •35. Государственное регулирование рынка чистой монополии.

- •36. Модель рынка монополистической конкуренции

- •37. Цена и объем производства фирмы в условиях монополистической конкуренции.

- •38. Неценовая конкуренция и экономическая эффективность.

- •39. Характерные признаки олигопольного рынка

- •40. Дуополия Курно. Кривая реагирования. Ценовая война.

- •41. Олигополия с точки зрения игр или модель «Дилемма заключенного».

- •42. Модель «ломаной кривой спроса».

- •43. Картельное соглашение. Лидерство в ценах.

- •44. Практика сдерживания цен. Ценообразование по принципу «издержки плюс».

- •45. Макроэкономические показатели.

- •46. Взаимосвязь показателей в системе национальных счётов. Личный располагаемый доход.

- •47. Чистое экономическое благосостояние. Национальное богатство как макроэкономический показатель: содержание, структура, основные принципы определения.

- •48. Уровни организации хозяйства: -микро, -мезо, макроэкономика. Критерии выделения уровней хозяйствования, их сравнительная характеристика.

- •49. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Ценовые и неценовые факторы, определяющие совокупный спрос

- •50. Ценовые и неценовые факторы, определяющие совокупный спрос. Классификация неценовых факторов и механизм их воздействия на совокупный спрос.

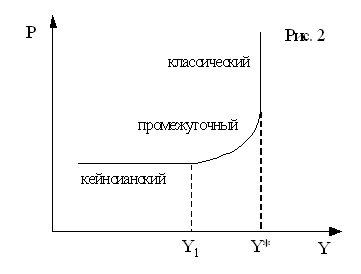

- •51. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения: кейнсианский, классический и промежуточный отрезки. Содержательная интерпритация.

- •52. Неценовые факторы совокупного предложения. Классификация. Механизмы воздействия.

- •53. Макроэкономическое равновесие и изменения в реальном объеме производства и уровне цен. Эффект храповика

- •54. Безработица и её формы. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Регулирование рынка труда и уровня безработицы.

- •55. Инфляция: сущность, причины, измерение, классификация. Теории инфляции. Денежное обращение и инфляция (м.Фридман). Количественная теория денег.

- •1.По характеру (форме проявления) инфляционного процесса:

- •2. По сфере распространения:

- •3. По темпам повышения (роста) цен:

- •4. По степени сбалансированности роста цен:

- •5. По степени ожидания роста цен:

- •Денежное обращение (м. Фридман)

- •56. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая о. Филлипса и ее экономический смысл

- •57. Феномен стагфляции в рыночной экономике. Социально- экономические последствия инфляция. Антиинфляционная политика.

- •58. Уровень жизни и бедность. Кривая Лоренца. Коэффициент Джинни. Социальная политика. Государственное перераспределение доходов. Система социальной защиты населения.

51. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения: кейнсианский, классический и промежуточный отрезки. Содержательная интерпритация.

Совокупное предложение – это экономический агрегат, равный наличному реальному объему производства (выпуска) при каждом возможном уровне цен.

В микроэкономике кривая предложения S имеет положительный наклон, свидетельствующий о том, что при повышении цен производители будут расширять производство данного товара.

В макроэкономике кривая совокупного предложения AS имеет более сложную конфигурацию. Здесь следует принять во внимание дискуссию, которая ведется в экономической науке относительно природы и формы этой кривой.

В рамках всей экономики могут иметь место три ситуации:

Ситуация неполной занятости;

Состояние, приближающееся к полной занятости;

Ситуация полной занятости.

В условиях низких цен и неполной занятости объем реального производства (выпуска) эластичен даже к незначительным изменениям в уровне цен. В условиях приближения к полной занятости и высоких цен производственные возможности реагирования на изменения цен значительно снижаются.

В соответствии с этим в современной экономической литературе выделяются и рассматриваются три отрезка (участка) кривой AS (см. рис. 2):

На горизонтальном (кейнсианском) отрезке изменение в объеме национального производства осуществляется при постоянных ценах.

На промежуточном (восходящем) отрезке увеличение реального объема производства сопровождается ростом цен.

На вертикальном (классическом) отрезке кривой совокупного предложения повышаются только цены, а реальный ВНП остается неизменным.

Горизонтальный (кейнсианский) участок характеризуется тем, что все факторы производства используются не полностью, т.е. имеются не задействованные в процессе производства ресурсы (мощности, сырье, рабочая сила). Эти неиспользуемые ресурсы можно вовлечь в производство и при этом не оказать или почти не оказать никакого давления на уровень цен, который остается стабильным. Когда на этом отрезке объем национального продукта начинает увеличиваться, то ни дефицит, ни узкие места в производстве, могущие способствовать росту цен, не возникают. Такое состояние может сохраняться до определенного уровня ВВП (Y1), после чего начинаются изменения в ценах.

Следует отметить, что горизонтальный (кейнсианский) участок называется так по имени английского экономиста Дж.М.Кейнса. Он проанализировал функционирование капиталистической экономики в период Великой депрессии 1930-х гг., когда безработица в США достигала 25 %. В этой ситуации, действительно, можно было расширять производство, не опасаясь повышения издержек производства или цен. Справедливо, по мнению Дж. М.Кейнса, и обратное: снижение цен и заработной платы не привело бы к ослаблению спада реального объема национального производства и занятости.

Вертикальный (классический) участок соответствует ситуации, когда в экономике сложился естественный уровень безработицы при данном объеме производства (Y*). Экономика находится в такой точке кривой своих производственных возможностей, когда за короткий срок невозможно достичь дальнейшего увеличения объема производства. Это означает, что любое дальнейшее повышение цен не приведет к увеличению его реального объема, поскольку экономика уже работает на полную мощность. При полной занятости отдельные фирмы могут попытаться расширить производство, предложив более высокую цену на ресурсы, чем конкуренты. Однако ресурсы и дополнительный объем продукта, который получит одна фирма, другая фирма просто потеряет. В результате этого цены (затраты) на ресурсы и, в конечном счете, цены на товары увеличатся, но реальный объем производства останется неизменным.

Следует отметить, что вертикальный, или классический, участок трактуется исходя из основной посылки представителей классической школы о том, что в экономике все факторы должны быть задействованы в процессе производства. Согласно их выводам благодаря определенным силам, присущим рыночной экономике, полная занятость становится нормой. По этим причинам объем производства достигает максимально возможного уровня ( Y*), соответствующего значению ВВП, которого можно достичь в экономике при полной занятости. Впрочем, нужно учесть, что «полная занятость» и «реальный объем производства» – весьма скользкие понятия. Так, рабочий день можно увеличить сверх нормальных пределов (тогда фактический ВВП может превысить потенциальный ВВП). Обычно в фазе процветания экономики ежедневный рабочий день и рабочая неделя увеличиваются. К тому же рабочие могут работать по совместительству в нескольких местах. Более того, могут начать работать такие группы населения, которые традиционно занимались чем-то другим (например, женщины, молодежь).

Восходящий (промежуточный) участок (от Y1 до Y*) соответствует постепенному вовлечению в производство свободных факторов, имеющих определенные границы. Дальнейшее вовлечение их в производство дает в конечном счете увеличение затрат, что сказывается на стоимости продукции. Такое положение объясняется тем, что экономика состоит из бесчисленного количества рынков товаров и ресурсов и полная занятость возникает неравномерно и неодновременно во всех секторах или отраслях. Одни отрасли могут испытывать нехватку квалифицированных кадров, в других – наоборот, может сохраняться значительная безработица. Возникающие узкие места в производстве, необходимость задействования более старого и менее эффективного оборудования, а также привлечение менее квалифицированных рабочих – все это обусловливает возрастание издержек на единицу продукции и, как следствие, приводит к росту цен. В силу этого на промежуточном отрезке увеличение реального объема национального продукта сопровождается ростом цен.

Таким образом, в экономической науке сложились различные подходы к обоснованию преимущественного вида кривой AS , причем принципиальные расхождения имеют место в отношении краткосрочной кривой AS , тогда как вид долгосрочной кривой AS не вызывает разногласий.

Классическая школа признает только вертикальную конфигурацию кривой AS , потому что при любом уровне цен экономика предлагает один и тот же объем реального выпуска и предложение абсолютно неэластично по цене. Объем производства детерминирован не экономическими, а технологическими и ресурсными факторами. Поэтому совокупное предложение жестко фиксируется на уровне, стремящемся к уровню естественного выпуска (при полной занятости). По мнению представителей классической школы, изменения совокупного спроса не столь опасны, так как оказывают влияние только на уровень цен и не затрагивают объема производства и занятость.

Кейнсианская концепция последовательно отстаивают идею о том, что кривая AS включает горизонтальный и восходящий отрезки. Отсюда сдвиг кривой совокупного спроса приводит не только к изменению номинального, но и реального ВНП, затрагивая, таким образом, и производство, и занятость. Поэтому уменьшение совокупного спроса имеет отрицательные последствия.