- •Могилевский государственный

- •Общие признаки, функции, классификация

- •Жирные кислоты

- •Омыляемые липиды

- •Простые липиды

- •Прогоркание жира

- •Сложные липиды

- •Фосфолипиды

- •Гликолипиды

- •Неомыляемые липиды

- •Стероиды

- •Терпены

- •Биологические мембраны

- •Метаболизм липидов

- •Переваривание и всасывание липидов

- •Окисление жира

- •Окисление глицерина

- •Окисление жирных кислот

- •Синтез триацилглицеролов

- •Синтез глицерол-3-фосфата

- •Синтез жирных кислот

- •Синтез триацилглицеролов

- •Метаболизм фосфолипидов

- •Распад (катаболизм) фосфолипидов

- •Синтез фосфолипидов

- •Список используемой литературы

Метаболизм липидов

Жиры в организме человека и животных являются запасными веществами и служат источником энергии.

Наиболее интенсивно процессы метаболизма липидов протекают в семенах масличных растений и в жировой ткани человека и животных.

Переваривание и всасывание липидов

Как известно, расщепление триацилглицеролов происходит под действием фермента липазы.

В полости рта жиры не подвергаются никаким изменениям, т.к. слюна не содержит данный фермент.

Расщепление триацилглицеролов в желудке взрослого человека невелико. Это связано со следующими причинами: во-первых, в желудочном соке содержание липазы крайне низкое; во-вторых, рН желудочного сока (1,5) далек от оптимума действия этого фермента ( рН для желудочной липазы 5,5-7,5 ); в-третьих, в желудке отсутствуют условия для эмульгирования триацилглицеролов, а липаза может активно расщеплять жир, находящийся в форме эмульсии.

Незначительное расщепление триацилглицеролов в желудке облегчает последующее переваривание их в тонком кишечнике под действием липазы панкреатического сока, вырабатываемой поджелудочной железой. Этому процессу способствуют следующие факторы:

– хорошее перемешивание в кишечнике пищевой кашицы с пищеварительными соками. Это связано с тем, что происходит нейтрализация попавшей в кишечник с пищей соляной кислоты желудочного сока бикарбонатами, содержащимися в панкреатическом и кишечном соке. Поэтому выделяющиеся при разложении бикарбонатов пузырьки углекислого газа и способствуют тщательному перемешиванию;

– эмульгирование жира в кишечника. Наиболее мощное эмульгирующее действие на жиры оказывают соли желчных кислот, попадающие в двенадцатиперстную кишку с желчью в виде натриевых солей.

По химической природе желчные кислоты являются производными холановой кислоты и представляют собой конечный продукт метаболизма холестерина. В желчи человека, в основном, содержатся такие желчные кислоты как: холевая (3,7,12 – триоксихолановая), дезоксихолевая (3,12 – диоксихолановая) и хенодезоксихолевая (3,7 – диоксихолановая).

Желчные кислоты присутствуют в желчи в виде гликохолевой, таурохолевой кислот. Эти соединения иногда называют парными желчными кислотами, так как они состоят из двух компонентов – желчной кислоты и глицина или таурина:

Считают, что только комбинация соль желчной кислоты + ненасыщенная жирная кислота + моноглицерид придает необходимую степень эмульгирования жира. Соли желчных кислот резко уменьшают поверхностное натяжение на поверхности раздела жир/вода, благодаря чему они не только облегчают эмульгирование, но и стабилизируют уже образовавшуюся эмульсию;

– активирование панкреатической липазы. Данный фермент является гликопротеином, имеющим молекулярную массу 48000 и оптимум действия рН 8-9. Как и другие пищеварительные ферменты (пепсин,трипсин и др.), панкреатическая липаза поступает в верхний отдел тонкой кишки в виде неактивной пролипазы. Превращение пролипазы в активную липазу происходит при участии желчных кислот и еще одного белка панкреатического сока – колипазы. Последняя присоединяется к пролипазе в молекулярном соотношении 2:1. Это приводит к тому, что липаза становится активной и устойчивой к действию различных протеолитических ферментов.

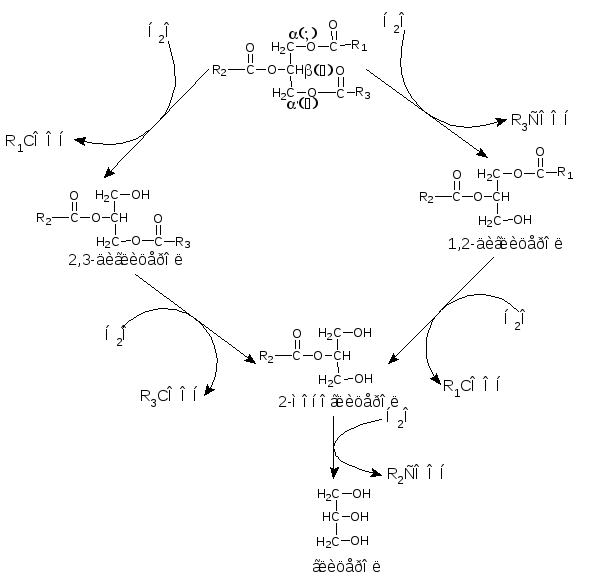

Основными продуктами расщепления триацилглицеролов при действии активной панкреатической липазы являются β-(2)-моноглицерол и жирные кислоты. Фермент катализирует гидролиз эфирных связей в α(1), α(3)-положениях, в результате чего и образуется β-(2)-моноглицерол и две молекулы жирной кислоты.

В панкреатическом соке наряду с липазой содержится фермент-изомераза, катализирующая внутримолекулярный перенос ацила из β-(2)-положения моноглицерола в α-(1)-положение. Поскольку эфирная связь в α-положении чувствительна к действию панкреатической липазы, последняя расщепляет большую часть α-моноглицеролов до конечных продуктов – глицерина и жирной кислоты.

Гидролиз триацилглицеролов при участии панкреатической липазы представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Схема гидролиза триацилглицерола под действием

панкреатической липазы

Всасывание происходит в проксимальной части тонкой кишки. Основная часть жира всасывается лишь после расщепления его панкреатической липазой на жирные кислоты, моноглицеролы и глицерин. Жирные кислоты с короткой углеродной цепью (менее 10 атомов углерода) и глицерин, будучи хорошо растворимыми в воде, свободно всасываются в кишечнике и поступают в кровь воротной вены, оттуда в печень, минуя какие-либо превращения в кишечной стенке.

Всасывание жирных кислот с длинной цепью и моноглицеролов происходит более сложно. Этот процесс осуществляется при участии желчи и, главным образом, желчных кислот, фосфолипидов, холестерина, входящих в ее состав. Жирные кислоты с длинной цепью и моноглицеролы в просвете кишечника образуют с этими соединениями устойчивые в водной среде мицеллы. Структура мицелл такова, что их гидрофобное ядро (жирные кислоты, моноглицеролы и т.д.) оказывается окруженным снаружи гидрофильной оболочкой из желчных кислот и фосфолипидов.

В составе таких мицелл высшие жирные кислоты переносятся к всасывающей поверхности кишечного эпителия. В результате диффузии, мицеллы проникают в эпителиальные клетки ворсинок, где происходит распад жировых мицелл. При этом желчные кислоты поступают в ток крови и через систему воротной вены попадают сначала в печень, а оттуда вновь в желчь. Таким образом происходит постоянная циркуляция желчных кислот между печенью и кишечником. Этот процесс получил название печеночно-кишечной циркуляции.

После того как произошло всасывание глицерина и жирных кислот, они могут использоваться тканями и органами тела в качестве энергетического материала.