Покровский / УМК ОРЭ ч.2(для студентов) / Радиоэлектроника(часть2) / Ответы(часть2)№15

.docТенденции развития радиоприемных устройств

В современной технике радиоприема достигнут серьезный прогресс, обусловленный интенсивным внедрением аналоговой и цифровой микросхемотехники. Имеющиеся сейчас микросхемы дают возможность разрабатывать приемники с высокой чувствительностью, лучшей избирательностью по зеркальному каналу, меньшими частотными и нелинейными искажениями, а также позволяют решить ряд проблем принципиально новыми путями. В частности микропроцессоры обеспечивают оптимальное качество приема в условиях помех, управление автопоиском, электронную память десятков радиостанций, коммутацию источников программ, работу таймера, включающего и выключающего приемник по заданной программе, т. е. осуществление программного управления. Используется цифровая настройка (нажатием цифровых кнопок) и обзорная (приемник сам «просматривает» диапазон до получения команды «стоп», после чего фиксирует настройку и следит за станцией, обеспечивая в случае необходимости нужную подстройку усиления и частоты с помощью АРУ и АПЧ, переключение тракта УПЧ на более узкую полосу при появлении помехи по соседнему каналу, переключает регулятор тембра).

Для дистанционного управления радиоприемниками в пределах одного помещения применяют ультразвуковые и инфракрасные линии связи (инфракрасные линии оказались более удобными). Сигналы управления с пульта дистанционного управления поступают на кодирующее устройство, в котором генерируется последовательность импульсов, поступающая на фотодиод, где осуществляется импульсно-кодовая модуляция инфракрасного излучения. Промодулированное излучение поступает на приемник (фототранзистор), затем на усилитель и декодирующее устройство и, наконец, на устройство управления.

Несомненные достоинства сулит использование цифрового радиовещания. Цифровая система передачи звука уже работает в системах спутниковой связи и спутникового радиовещания, а также используется для цифровой звукоза писи. Цифровое вещание может обеспечить практически неискаженное воспроизведение звука: полосу воспроизводимых частот 5...20000 Гц, коэффициент нелинейных искажений менее 90 дБ, практически полное отсутствие внешних помех, а также осуществить стереофоническое вещание. Недостатком линий цифрового вещания является широкая полоса частот порядка 8 МГц, занимаемая одной радиостанцией, что определяет диапазоны несущих частот цифрового вещания.

Рис. 8.15. Структурная схема современного цифрового приемника

Цифровое радиовещание позволяет просто реализовать вывод информации на дисплей, режим повтора, запоминание сообщений и т. д.

В последнее время приемники с цифровой обработкой принимаемого сигнала в основном строились по смешанной схеме, в которой на цифровых микросхемах реализованы лишь отдельные узлы: детекторы, фильтры, синтезаторы частоты и так далее. В новейших и перспективных разработках приемников используют в основном цифровую технику. Структурная схема современного цифрового приемника показана на рис. 8.15.

Усилительный тракт (УТ) приемника выполнен на аналоговых элементах и производит предварительную частотную фильтрацию принятого сигнала, усиление и преобразование его частоты. АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой код, который подается на собственно цифровой приемник. Последний представляет собой цифровой процессор (ЦП), осуществляющий цифровую обработку принятого сигнала по заданному алгоритму. Алгоритм включает задачу поиска сигнала по диапазону дополнительного преобразования частоты, фильтрацию, детектирование и так далее. Если потребителю необходим сигнал в аналоговой форме, то на выходе приемника вводится ЦЛП. Перестройка приемника по каналам производится с помощью синтезатора частоты (СЧ).

Управление работой и регулировки новейших и перспективных приемников, несомненно, будут выполняться цифровыми методами с помощью микропроцессоров.

В последнее время все большее внимание уделяется использованию в бытовой радиоаппаратуре систем управления и оповещения человеческим голосом (с помощью речевых команд). Использование команд оператора подтверждается синтезированным человеческим голосом. Сигнал управления превращается в цифровую форму и поступает в микропроцессор управления. Системы распознавания голоса станут частью радиоустройств автомобиля, лифта, компьютера, бытовых приборов, которые будут выполнять команды лишь определенного человека. После исполнения команды микропроцессор вырабатывает сигнал ответа, который поступает в синтезатор человеческой речи, и громкоговоритель воспроизводит ответ.

Решение же многих проблем ближайшего периода развития радиоприемных устройств будет зависеть в основном от разработки новых интегральных схем, а также внедрения цифровой техники во все узлы радиотехнических систем.

Литература: В.И. Нефедов, “Основы радиоэлектроники и связи”, Издательство «Высшая школа», Москва, 2002.

22.4. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Радиоприемники разрабатываются с момента изобретения радио. Несмотря на достаточно высокие технические и эксплуатационные показатели современных радиоприемников, новые компоненты позволяют отойти от установившихся представлений и разрабатывать приемники с меньшими искажениями, лучшей избирательностью по зеркальному каналу и высокой линейностью. Такие усовершенствования в первую очередь относятся к профессиональным радиоприемникам, применяемым в магистральных линиях связи.

Схема основного тракта современного радиоприемника, перекрывающего частотные диапазоны километровых, гектометровых и декаметровых волн представлена на рис. 22.8. Первая особенность этой схемы заключается в двойном преобразовании частоты. Первую промежуточную частоту fп1 выбирают достаточно высокой, так как при высокой промежуточной частоте облегчается получение высокой избирательности по зеркальному каналу. Качественно ситуация изменяется, если fп1 выбирают выше верхней частоты принимаемого диапазона волн. Если, например, приемник должен принимать сигналы диапазона от 2 до 30 МГц, то целесообразно первую промежуточную частоту fп1 выбирать 40÷70 МГц. Таким выбором промежуточной частоты сразу решается несколько проблем:

-

частота зеркального канала

оказывается за пределами диапазона

принимаемых частот, поэтому полное

подавление зеркального канала приема

обеспечивается фильтром нижних частот,

включенных на входе приемника в качестве

входной цепи;

оказывается за пределами диапазона

принимаемых частот, поэтому полное

подавление зеркального канала приема

обеспечивается фильтром нижних частот,

включенных на входе приемника в качестве

входной цепи; -

канал приема сигнала с частотой, равной первой промежуточной частоте fп1, также подавляется тем же входным фильтром нижних частот;

-

приемник перестраивается перестройкой только гетеродина, а необходимость перестройки входных цепей и усилителя радиочастоты отпадает. Усилитель радиочастоты может быть широкополосным, без настраиваемых элементов;

-

облегчается перестройка первого гетеродина, так как при высокой промежуточной частоте уменьшается коэффициент перекрытия

.

Например, при fс

min

= 2 МГц, fс

mах

= 30 МГц и fп

= 465 кГц, kп=12,2,

а при тех же сигналах и fп

= 40 кГц, kп=1,66.

.

Например, при fс

min

= 2 МГц, fс

mах

= 30 МГц и fп

= 465 кГц, kп=12,2,

а при тех же сигналах и fп

= 40 кГц, kп=1,66.

Высокой первую промежуточную частоту выбирают только в новейших разработках радиоприемников, так как только в последнее время удалось создать на столь высоких частотах достаточно узкополосные кварцевые фильтры.

Замена частотно-избирательной входной цепи широкополосной цепью усложняет условия работы усилителя радиочастоты и первого преобразователя частоты. Действительно, в данной ситуации сигналы всех станций с частотами, попадающими в диапазон частот, принимаемых приемником, доходят до преобразователя частоты с одинаковым коэффициентом усиления. Для того чтобы в усилителе радиочастоты не возникли перекрестные искажения, амплитудная характеристика усилителя должна быть линейной в широких пределах изменения амплитуды сигнала. В этом смысле перспективны двухтактные усилители на сравнительно мощных высокочастотных транзисторах, охваченные глубокой отрицательной ОС.

Смесители радиоприемников могут выполняться на транзисторах, диодах и перемножителях частоты (см. § 17.3). Однако, так как от коэффициента шума смесителя в значительной степени зависит чувствительность приемника, то перспективны двойные балансные преобразователи на малошумящих диодах Шотки. Такие смесители хорошо согласовываются с усилителем радиочастоты и полосовым фильтром промежуточной частоты.

В ранних выпусках приемников усиление регулировали путем изменения режимов усилительных элементов. Такой способ используется и в современных радиовещательных приемниках. В интегральных усилителях радио- и промежуточной частоты для регулировки усиления применяют отдельные транзисторы. Пример такого усилителя с регулируемым коэффициентом усиления показан на рис. 14.17.

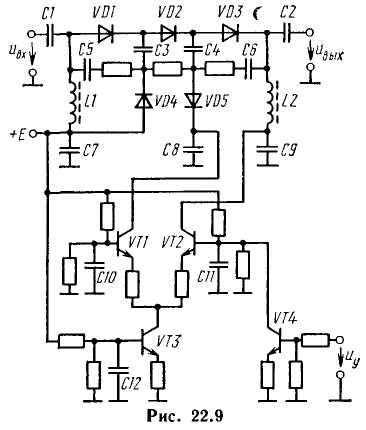

В новейших профессиональных радиоприемниках АРУ выполняют на отдельных электрически управляемых аттенюаторах. Перспективны такие аттенюаторы на pin-диодах. На рис. 22.9 показана схема аттенюатора, регулирование коэффициента передачи которого выполняют pin-диоды VD1 — VD5, соединенные по схеме двойного T-моста. Управление сопротивлениями диодов осуществляется транзисторной схемой. Исходные сопротивления диодов определяются токами транзисторов VT1 и VT2, образующих дифференциальный каскад со стабилизатором тока на транзисторе VT3. Управляющее напряжение uy, подаваемое на базу транзистора VT4, перераспределяет токи транзисторов VT1 и VT2, сохраняя сумму токов неизменной. Такой способ управления обеспечивает неизменными входное и выходное комплексные сопротивления аттенюатора.

Аналогичные аттенюаторы можно реализовать и на основе биполярных и полевых транзисторов, однако такие аттенюаторы имеют больший коэффициент шума.

Высокая первая промежуточная частота необходима для подавления зеркального канала, но не дает возможности обеспечить необходимую избирательность по соседнему каналу. Поэтому приходится применить второй преобразователь частоты, преобразующий первую высокую промежуточную частоту во вторую, сравнительно низкую (450—500 кГц). На такой частоте удается создать фильтры с достаточно крутыми скатами амплитудно-частотной характеристики. При необходимости получить узкую полосу пропускания полосовой фильтр второй промежуточной частоты также выполняют на основе кварцевых резонаторов.

Управление работой современных радиоприемников, как правило, выполняется цифровыми методами с помощью микроЭВМ. В функции управляющего процессора входят: принятие данных о режиме работы приемника с клавиатуры дисплея; настройка приемника на заданную частоту, в том числе быстрая настройка на некоторые предварительно устанавливаемые частоты, условные коды которых хранятся в памяти процессора; выбор полосы пропускания, постоянной времени АРУ, режима работы (прием телефонных, телеграфных с амплитудной модуляцией, телеграфных с частотной модуляцией сигналов); управление работой синтезатора частоты; диагностика неисправностей; индикация состояния. Схема устройства управления показана на рис. 22.10. Управляющие команды с МП через дешифратор адреса по общей шине передаются в накопитель данных исполнительных устройств, реализующих определенные функции.

Применение микропроцессорного устройства управления дает целый ряд преимуществ по сравнению с ручным управлением:

-

упрощается конструкция радиоприемника, так как применение общей шины освобождает от необходимости иметь множество соединительных проводов;

-

обеспечивается возможность телеуправления приемником (для этого достаточно через интерфейс подключить удаленную клавиатуру и индикаторы);

-

повышается помехоустойчивость, так как при изменении условий работы (появление мощных помех, изменение скорости замираний и др.) автоматически изменяются параметры приемника;

-

упрощается процесс обслуживания радиоприемника, вследствие чего повышается производительность труда оператора.

Литература: А.А. Каяцкас, “Основы радиоэлектроники”, Издательство «Высшая школа», Москва, 1988.