ананьев / Методичка по пневмотранспорту

.docПневмотранспорт сыпучих материалов, который принято относить к подготовительным процессам переработки полимеров, становится основным методом перемещения сырья и вспомогательных материалов на производстве. Поэтому целью настоящих методических указаний является закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин цикла ОПД – «Процессы и аппараты», получение практических навыков использования критериальных и эмпирических уравнений при выполнении технологических расчетов. Второй целью выполнения расчетов пневмотранспорта является получение наглядных зависимостей параметров процесса от свойств транспортируемого материала, геометрических размеров трубопроводов и выбранной скорости газового потока.

Принцип пневмотранспорта основан на том, что при обтекании частицы твердого тела потоком газа, движущимся снизу вверх, на частицу начинает действовать сила, направленная против силы тяжести и увеличивающаяся с ростом скорости потока газа. При некоторой скорости потока эта сила уравновешивает вес частицы и та может произвольно перемещаться под действием случайных факторов.

Чтобы избежать ошибок, все используемые величины должны иметь одну размерность.

I. Первым этапом выполнения расчетов пневмотранспорта ставится задача определения критической скорости, которую называют «скоростью витания».

Для выполнения расчетов на этой стадии надо иметь следующие исходные данные:

- эквивалентный диаметр частиц транспортируемого сыпучего материала;

- плотности частиц и газа (воздуха);

- кинематическую вязкость газа (воздуха);

- ускорение свободного падения.

Для выполнения расчетов желательно использовать электронные таблицы Microsoft Excel, которые внедряются в текст расчетов как объект.

Для получения наглядных зависимостей преподаватель обычно дает задание выполнить расчеты для гранул полимерных материалов, имеющих разные эквивалентные диаметры и разную плотность.

После выполнения расчетов строятся графики зависимости критической скорости потока газа (воздуха) от диаметра частиц и от плотности полимера.

Расчет проводится по следующему алгоритму:

Рассчитывают критерий Архимеда:

![]() (1)

(1)

где g – ускорение свободного падения,

и 0 – плотности твердых частиц и газа (воздуха);

ν – кинематическая вязкость газа (воздуха).

Выполняют предварительный расчет критерия Рейнольдса:

(2)

(2)

Определяем коэффициент сопротивления воздушному потоку , который в зависимости от значения критерия Рейнольдса вычисляется по следующим формулам:

![]() при

при ![]()

![]() при

при ![]()

![]() при

при  (3)

(3)

Условие критичности потока газа состоит в выполнении равенства:

![]() (4),

(4),

откуда определяем критерий Рейнольдса при скорости витания Reв.

(4а).

(4а).

Определяем критическое значение скорости воздуха – скорость витания:

![]() (5)

(5)

где - кинематическая вязкость газа (воздуха),

d - средний (эквивалентный) диаметр частиц.

Для гарантированного перемещения частиц сыпучего материала в нужном направлении принимают скорость потока газа, в 2÷2,5 раза превышающую скорость витания. Эту скорость и используют в дальнейших расчетах.

II. Вторым этапом является расчет производительности системы пневмотранспорта.

Эта задача решается по следующему алгоритму:

- в качестве исходных данных надо знать насыпную плотность твердых частиц н;

- диаметр трубопровода D.

Определяем начальную объемную концентрацию твердых частиц:

![]() (6), где

(6), где

н – насыпная плотность твердых частиц.

Вычисляем объемную концентрацию твердых

частиц, определяемую как отношения

плотностей

![]() :

:

где к – кажущаяся плотность твердых частиц.

![]() (7), где

(7), где

V – принятая скорость воздушного потока в трубопроводе.

Определяем коэффициент скольжения i:

(i=V/U, где U – скорость движения твердых частиц в трубопроводе)

![]()

![]() (8)

(8)

Определяем коэффициент взвеси m

(![]() )

)

![]()

![]() (9)

(9)

Пренебрегая концентрацией твердых частиц, вычисляем объемный и массовый расход газа:

,

,

(10), где

(10), где

D – диаметр трубопровода.

Коэффициент взвеси по определению равен:

![]() (11), откуда

определяем производительность системы

пневмотранспорта:

(11), откуда

определяем производительность системы

пневмотранспорта:

![]()

III. Третьим этапом является расчет потерь в системе пневмотранспорта.

Общее сопротивление потоку газа в трубопроводе складывается из потерь на вертикальных и горизонтальных участках системы пневмотранспорта. В данной случае мы принимаем, что сечение трубопроводов остается постоянным на всем протяжении и, следовательно, скорость потока газа не меняется.

Алгоритм расчета следующий:

- в качестве исходных данных добавляются длина трубопроводов на вертикальных и горизонтальных участках Lв и Lг.

Сопротивление на вертикальном участке трубопровода складывается из сопротивления трения материала и потока газа, статического напора – веса транспортируемого материала и столба газа, динамических потерь напора вследствие изменения скорости на разгонном и тормозном участках:

![]()

Определим критерий Рейнольдса для потока газа в тубопроводе при заданной скорости V:

![]() .

.

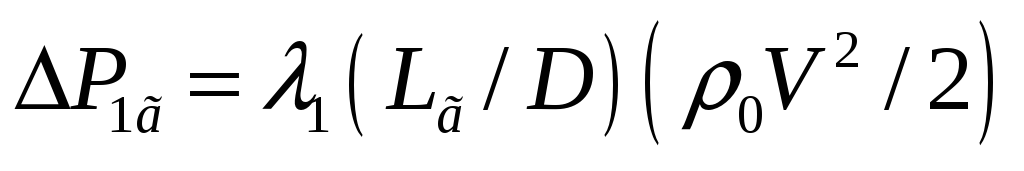

Рассчитаем потери от трения для транспортирующего потока:

(12),

(12),

где коэффициент сопротивления воздушному потоку 1 вычисляется по следующим формулам:

![]() при

при

![]() при

при

![]()

Рассчитаем статический напор транспортирующего потока:

![]() (13)

(13)

Рассчитаем потери напора на преодоление веса материала:

![]() (14)

(14)

Рассчитаем потери напора на трение о стенки материала, движущегося со скоростью U:

(15), где

(15), где

![]() определяется из следующих формул:

определяется из следующих формул:

Рассчитаем критерий Фруда:

![]() (16), затем

(16), затем

![]() (17)

(17)

Рассчитаем потери напора, связанные с затратами энергии на изменение скорости частиц на разгонном и тормозном участках:

![]() (18), где

(18), где

U – изменение скорости частиц;

F – площадь поперечного сечения трубопровода.

В данном случае, когда сечение трубопровода постоянно, U=U.

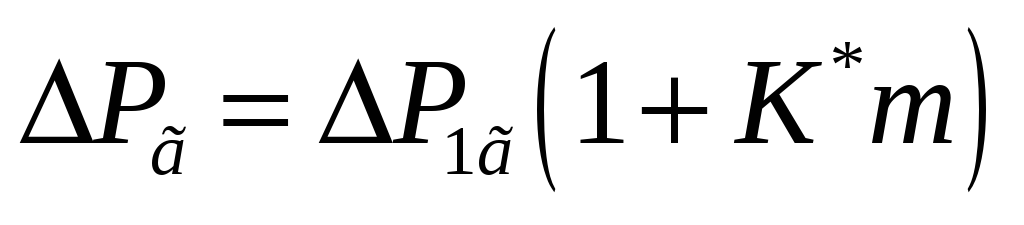

Потери напора на горизонтальном участке трубопровода определяются из формулы:

(19), где

(19), где

m – коэффициент взвеси;

K* - коэффициент, учитывающий дополнительные потери от соударения частиц со стенками трубопровода (вследствие наличия вертикальной составляющей вектора скорости частиц).

![]() (20) где

(20) где

Reв –для скорости витания (см. этап I), а Re – критерий Рейнольдса, рассчитанный для газового потока, движущегося со скоростью V (см. этап III).

Общие потери напора в системе пневмотранспорта:

![]()

По результатам расчетов можно выбрать необходимое для осуществления пневмотранспорта оборудование – вентилятор или центробежный насос. Его производительность должна быть больше объемного расхода газа (воздуха), а создаваемый напор – больше общих потерь напора в системе пневмотранспорта.

Справочные данные:

Гранулы полиэтилена:

Средний диаметр – 3÷5х10-3 м.

Плотность – 920÷960 кг/м3.

Насыпная плотность – 500 кг/м3.

Плотность воздуха – 1,21 кг/м3.

Кинематическая вязкость воздуха – 15,0610-6 м2/с.